急性腦梗死患者發生神經功能缺損的程度與其體內炎癥細胞因子水平的相關性研究

姜偉韜,袁良津,施雪英

(安慶市立醫院神經內科,安徽 安慶 246003)

卒中是導致人類死亡的第二大疾病[1]。在全球范圍內,每年罹患卒中的患者約有2600萬例,其中缺血性卒中患者約占2/3。在我國,每年新發腦卒中的患者約有200萬例,其中有70%的患者為急性腦梗死患者[2]。研究發現,發生炎癥反應在急性腦梗死發病的過程中會起到重要的作用。炎癥細胞因子(如白介素-1β、白介素-6及腫瘤壞死因子-a等)可參與到腦梗死患者缺血病灶發生炎癥反應的過程中[3]。本次研究主要探討急性腦梗死患者發生神經功能缺損的程度與其體內炎癥細胞因子水平的相關性。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究的對象為2015年5月至2016年6月安慶市立醫院神經內科收治的85例急性腦梗死患者和同期在該院進行體檢的70例健康人。將其中的急性腦梗死患者納入腦梗死組,將其中的健康人納入對照組。腦梗死組患者均為首次發病且在發病24 h內來醫院就診,其中有男44例,女41例;其年齡為40~87歲,平均年齡為(64.58±6.35歲)歲。這些患者的病情均符合中華醫學會第四屆全國腦血管病學術會議修訂的各類腦血管病診斷要點中急性腦梗死的診斷標準[4],并經顱腦MRI檢查或CT檢查得到確診。根據中華醫學會全國腦血管病學術會議通過的腦卒中患者神經功能缺損程度評分標準[5]將85例腦梗死組患者進一步分為輕型組(患者的神經功能缺損程度評分為4~15分)、中型組(患者的神經功能缺損程度評分為16~30分)和重型組(患者的神經功能缺損程度評分為31~45分)。輕型組患者有26例,中型組患者有36例,重型組患者有23例。對照組受檢者均為健康人,其進行各項體檢的指標均正常,未患任何嚴重的急慢性疾病。在對照組受檢者中,有男38例,女32例;其年齡為42~82歲,平均年齡為(61.35±5.21)歲。各組受檢者的一般資料相比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 排除標準

本研究中受檢者的排除標準是:1)患有嚴重的肝臟、腎臟或心臟疾病。2)患有神經變性疾病、神經系統感染性疾病、偏頭痛疾病。3)患有腫瘤。4)患有免疫性疾病或在近期內服用過免疫抑制劑。4)在近1個月內發生過急性或慢性感染性疾病。

1.3 方法

在腦梗死組患者入院后第二天的清晨、對照組受檢者接受檢查當日的清晨其處于空腹狀態時采集其肘靜脈血3 ml,分離出血清。采用德國羅氏公司生產的MODULAR EVO型全自動生化分析儀,應用酶聯免疫吸附法(ELISA)測定各組受檢者血清標本中白介素-1β(IL-1β)、白介素-6(IL-6)和腫瘤壞死因子-a(TNF-a)的水平,嚴格按照試劑盒說明書上的內容進行操作。

1.4 統計學方法

應用SPSS16.0統計軟件對本研究中的數據進行分析,計量資料用(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用%表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

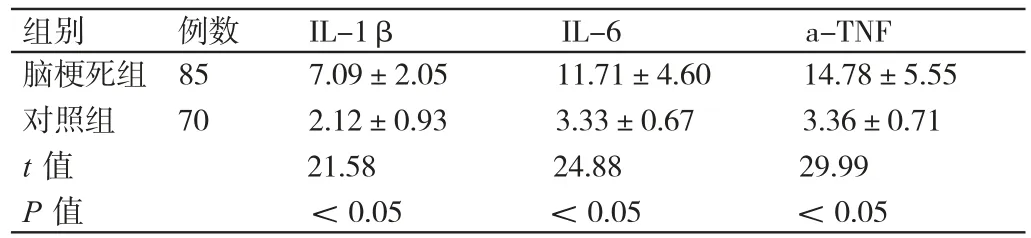

2.1 腦梗死組與對照組受檢者血清IL-1β、IL-6及TNF-a水平的比較

與對照組受檢者相比,腦梗死組患者血清IL-1β、IL-6及TNF-a的水平均較高,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 腦梗死組與對照組受檢者血清IL-1β、IL-6及TNF-a水平的比較(pg/ml ± s )

表1 腦梗死組與對照組受檢者血清IL-1β、IL-6及TNF-a水平的比較(pg/ml ± s )

注:兩組比較,P<0.05。

組別 例數 IL-1β IL-6 a-TNF腦梗死組 85 7.09±2.05 11.71±4.60 14.78±5.55對照組 70 2.12±0.93 3.33±0.67 3.36±0.71 t值 21.58 24.88 29.99 P 值 < 0.05 < 0.05 < 0.05

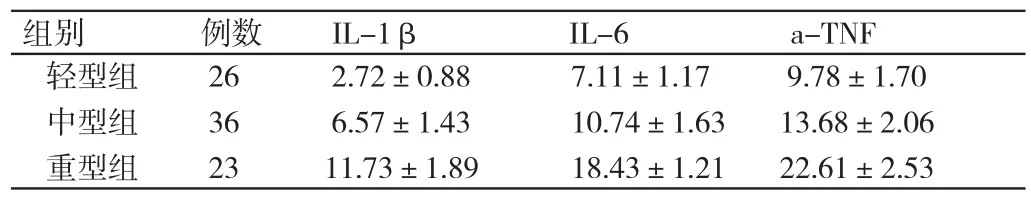

2.2 三組腦梗死患者血清IL-1β、IL-6及TNF-a水平的比較

與中型組、輕型組患者相比,重型組患者血清IL-1β、IL-6及TNF-a的水平均較高,差異有統計學意義(P<0.05)。與輕型組患者相比,中型組患者血清IL-1β、IL-6及TNF-a的水平均較高,差異有統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 三組腦梗死患者血清IL-1β、IL-6及TNF-a水平的比較(pg/ml,± s )

表2 三組腦梗死患者血清IL-1β、IL-6及TNF-a水平的比較(pg/ml,± s )

注:重型組與輕型組、中型組比較,P<0.05,中型組與輕型組比較,P<0.05。

組別 例數 IL-1β IL-6 a-TNF輕型組 26 2.72±0.88 7.11±1.17 9.78±1.70中型組 36 6.57±1.43 10.74±1.63 13.68±2.06重型組 23 11.73±1.89 18.43±1.21 22.61±2.53

3 討論

急性腦梗死是一種高發病率、高致殘率、高致死率的疾病。發生腦缺血的早期出現的炎性反應是促使急性腦梗死發生發展的重要機制。急性腦梗死患者在發病后其體內會迅速出現炎癥反應,其體內的淋巴細胞、中性粒細胞、單核巨噬細胞和血管內皮細胞等產生的炎癥細胞因子(如白介素類因子和腫瘤壞死因子均會參與到炎癥反應發生的過程中。炎癥細胞因子的釋放可引發炎癥級聯反應,加重急性腦梗死患者腦組織受損的程度[6]。了解急性腦梗死患者體內炎癥細胞因子的變化情況與其發生神經功能缺損程度的關系,有利于判斷其療效和預后。

IL-1是單核細胞、淋巴細胞、內皮細胞等細胞在應答感染時產生的促炎性細胞因子,可分為IL-1a和IL-1β。IL-6主要由星形膠質細胞和小膠質細胞合成與分泌。該因子主要存在于中樞神經系統中,具有營養和保護神經、介導炎癥和脫髓鞘及膠質增生、促進B細胞及T細胞的增殖與活化、加快腦組織周圍白細胞的黏附與聚集、改變血管內皮細胞的通透性、誘導激活其他炎性介質、產生神經毒性因子、導致神經細胞死亡等作用[7]。Amantea等[8]在一項動物實驗中發現,阻斷大腦中動脈的血流會使中樞神經系統中IL-1β的表達增加。Smith等[9]研究發現,急性腦梗死患者血液中IL-1β的水平可明顯升高。總之,IL-1β會參與到缺血性腦損傷發生發展的過程中。本研究的結果顯示,急性腦梗死患者發生神經功能損傷的程度越重,其血液中IL-1β的水平就越高。曹紅元等[6]研究發現,IL-1β的水平與卒中患者病情的嚴重程度無相關性,但與其預后相關。這一研究結果有待于進行更大樣本的研究加以證實。急性腦梗死患者可因發生免疫系統功能紊亂而導致IL-6的分泌增多,進而可導致不穩定的動脈粥樣硬化斑塊發生破裂及血管受阻,促進血栓的形成,并可加重局部組織的缺血缺氧。Spalletta等研究發現,IL-6可在腦梗死區及缺血半暗帶區參與到損傷腦組織的過程中[10]。李書恒[11]研究發現,急性腦梗死患者在發病后其血IL-6的水平可明顯升高,而且其血IL-6的水平與其神經功能缺損評分呈正相關。本研究的結果與這一研究結果相一致。

TNF-a是由單核巨噬細胞和內皮細胞生成的細胞因子,主要在人體處于應激狀態(如受到創傷、發生感染、缺血等)時大量釋放。TNF-a具有促使腫瘤壞死、促進血小板源性生長因子的產生、啟動凝血過程、促進平滑肌細胞的遷移和增殖、參與免疫防御及炎癥反應的過程等作用。本研究的結果顯示,與對照組健康人相比,急性腦梗死患者血清TNF- a的水平較高。這一研究結果與Whiteley等的研究結果相一致[12]。

本研究的結果顯示,炎癥細胞因子在急性腦梗死患者病情的急性期發揮著重要的作用,而且患者的病情越重其體內炎癥細胞因子的水平就越高。炎癥細胞因子具有多種生物活性,可激活人體內的中性粒細胞,釋放大量的氧自由基、蛋白溶解酶及白三烯等有害的物質[13-14]。因此,炎癥細胞因子可作為判斷急性腦梗死患者病情嚴重程度的重要指標。治療急性腦梗死的關鍵在于挽救患者的腦缺血半暗帶區,減輕其腦組織的再灌注損傷。張巧云等對急性腦梗死小鼠模型進行低氧預適應干預,結果顯示,其血中IL-1β、IL-6、TNF -a的濃度均有所降低。可見,對發生急性腦梗死的小鼠進行低氧預適應能抑制其體內炎性細胞因子的生成,保護其腦組織[15]。王楓濤等研究發現,為缺血缺氧性腦病患者應用神經節苷脂進行治療可降低其血中TNF-a和IL-6的水平[16]。劉悅等研究發現,丁苯酞可降低急性腦梗死患者血中IL-6、TNF-a等炎癥細胞因子的水平,促進其受損神經功能的恢復[17]。以上的研究均為調節急性腦梗死患者體內炎癥細胞因子的水平提供了臨床依據。調節炎癥細胞因子的水平可能成為治療急性腦梗死的一種新方法。

本研究的結果證實,隨著急性腦梗死患者發生神經功能缺損程度的加重,其血清中IL-1β、IL-6及TNF-a的水平均可逐漸增高。進行血清IL-1β、IL-6及TNF-a檢測有助于判斷急性腦梗死患者發生神經功能缺損的程度。