甲狀腺全切除術在分化型甲狀腺癌治療中的應用效果評析

彭 源,鄧 莉

(綿陽市腫瘤醫院,四川 綿陽 621000)

甲狀腺癌是指起源于甲狀腺上皮細胞的惡性腫瘤。該病患者典型的臨床表現為其甲狀腺內存在質地硬、位置固定、表面不平整的腫塊,且其腺體在其進行吞咽動作時上下滑動的幅度較小。臨床上按照組織學的分類方法將甲狀腺癌分為分化型甲狀腺癌和未分化型甲狀腺癌。分化型甲狀腺癌患者若未能得到及時有效的治療,其病情可進一步進展,其腫塊的體積可明顯增長,并侵犯周圍的組織,從而降低其生存率[1]。目前,臨床上主要采用手術的方法對分化型甲狀腺癌患者進行治療。本文以近年來綿陽市腫瘤醫院收治的50例分化型甲狀腺癌患者為研究對象,探討用甲狀腺全切除術治療該病的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取綿陽市腫瘤醫院在2015年7月至2016年7月期間收治的50例分化型甲狀腺癌患者為研究對象。這50例患者的入選標準為:1)其腫瘤位于一側甲狀腺的腺葉。2)屬于單發性腫瘤。3)經針吸細胞學檢查及穿刺病理學檢查被確診患有甲狀腺癌。4)未合并有其他的惡性腫瘤。5)其癌細胞未向淋巴結轉移。6)未患有未分化型甲狀腺癌。7)知曉本次研究的內容和目的,并簽署了自愿參與本次研究的知情同意書。將這50例患者依據手術方式的不同分為A組和B組。其中,A組有40例患者,B組有10例患者。在A組患者中,有男患者25例,女患者15例;其年齡在35~64歲之間,平均年齡為(49.63±4.71)歲。在B組患者中,有男患者6例,女患者4例;其年齡在35~60歲之間,平均年齡為(49.13±4.22)歲。兩組患者的一般資料相比,P>0.05,存在可比性。

1.2 治療方法

1.2.1 對A組患者進行治療的方法 采用甲狀腺全切除術對A組患者進行治療。具體的手術方法為:1)對患者進行術前檢查,了解其氣管受壓、移位的情況和甲狀旁腺的功能。2)對患者進行雙側頸叢麻醉或高位硬膜外麻醉。待麻醉起效后,協助患者取側臥位,墊高其肩部,用沙袋固定好其頭頸部。3)在患者胸骨上切跡上方的兩橫指處做一個切口,逐層切開其皮下組織和頸闊肌,然后用組織鉗牽開頸闊肌,用電刀分離皮瓣(分離的范圍為甲狀軟骨切跡和胸骨切跡之間)。4)經胸鎖乳突肌的前緣切開筋膜,分離、疏松兩側的胸鎖乳突肌,然后切開頸白線至甲狀腺被膜,探查甲狀腺的情況。5)游離甲狀腺腺體,分離甲狀腺中靜脈,并在甲狀腺的深側引入細線,結扎、切斷中靜脈。將甲狀腺上極牽引至下方,然后經血管深面引出不吸收線,結扎血管,再用止血鉗夾閉、切斷血管。6)分離甲狀腺與環甲肌間隙,切斷甲狀腺上極血管,進入環甲肌血管的分支。由于甲狀腺中靜脈具有長度短、易撕裂的特點,術中若切斷中靜脈,可造成止血困難,故最好在中靜脈充盈時對其進行分離。患者的甲狀腺上極若位于其甲狀軟骨的上方,需避免損傷其喉上神經內支。應在將甲狀腺的腺體分離清楚后,根據患者的具體情況為其選擇不同的靜脈結扎方式,以免損傷其喉返神經。7)在游離甲狀腺上極后,將甲狀腺腺體向內、向下牽引,將其游離至甲狀腺峽部,然后進行一側全葉甲狀腺切除。在完成上述的操作后,使用相同的方法切除另一側的甲狀腺。在進行甲狀腺切除時,必須控制好切除的分寸,避免傷及甲狀腺鄰近的器官。患者的喉返神經與環狀軟骨間若存在局部粘連的現象,需保留少許的腺體。8)術中取1 mm3疑似甲狀旁腺的組織,對其進行組織學檢查。另外,術中實施靜脈結扎不當極易引發術后出血,故應先結扎、再切斷靜脈,并控制好甲狀腺殘端的長度,避免發生大塊結扎和漏扎等[5]。9)手術結束后,為患者逐層縫合切口。

1.2.2 對B組患者進行治療的方法 采用甲狀腺次全切除術對B組患者進行治療。具體的手術方法為:1)對患者進行氣管內插管麻醉,確保其呼吸道的通暢。待麻醉起效后,指導患者取仰臥位,用小沙袋固定好其頭部。2)在患者胸骨上切跡的兩橫指處做一個弧形切口(患者甲狀腺的腺體若較大,需向上延長切口),逐層切開其皮膚及皮下組織,分離其頸闊肌的疏松組織。3)切斷甲狀腺前肌群,顯露甲狀腺,然后依次分離甲狀腺前肌群和甲狀腺腺體,擴大甲狀腺的顯露范圍。4)從甲狀腺的右葉開始進行手術。分離甲狀腺右葉的懸韌帶,顯露甲狀腺右葉上極,將其向下、向內牽引,然后用血管鉗結扎右葉上極的血管,并縫扎血管的殘端。在處理完甲狀腺右葉上極后,將甲狀腺右葉的下極向上、向內牽引,然后用血管鉗結扎右葉下極的血管。完全游離甲狀腺的下極,顯露甲狀腺峽部。分離甲狀腺峽部的后方,將其結扎、切斷,然后分離大部分的甲狀腺峽部。5)明確要切除的甲狀腺腺體的邊界,根據患者甲狀腺腫大的程度確定切除的范圍,適當為其多保留腺體。6)在完成上述的操作后,待患者的創面停止出血,再為其逐層關閉切口。需要注意的是,在進行該手術的過程中,應為患者做好喉返神經及喉上神經的保護措施,保留其甲狀旁腺,以防其發生甲狀腺危象。應注意檢查患者甲狀腺腺體周圍的淋巴結,在發現疑似癌變的淋巴結或不正常的組織時,需將其切下來進行病理檢查。對于較大的血管,應采用雙重結扎的方式,并保留較長的殘端,以防線結發生滑脫。

1.3 觀察指標

治療結束后,對比兩組患者治療的效果和術后并發癥(包括低鈣血癥、聲音嘶啞及甲狀腺危象等)的發生情況。對兩組患者均進行6個月的隨訪,觀察其病情的復發情況。

1.4 療效判定標準[4]

依據《甲狀腺疾病防治指導》中的相關標準對兩組患者進行療效判定,并將判定結果分為顯效、有效和無效。顯效:指治療后,患者甲狀腺腫脹、疼痛等病理癥狀消失,其甲狀腺的外觀恢復正常,且其病情在術后的6個月內未復發。有效:指治療后,患者甲狀腺腫脹、疼痛等病理癥狀得到明顯改善,且其病情在術后的6個月內未復發。無效:指治療后,患者甲狀腺腫脹、疼痛等病理癥狀未發生改變,其病情在術后的6個月內復發。

1.5 統計學處理

對本次研究中的數據均采用SPSS18.0 進行處理,計量資料用均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用百分比(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

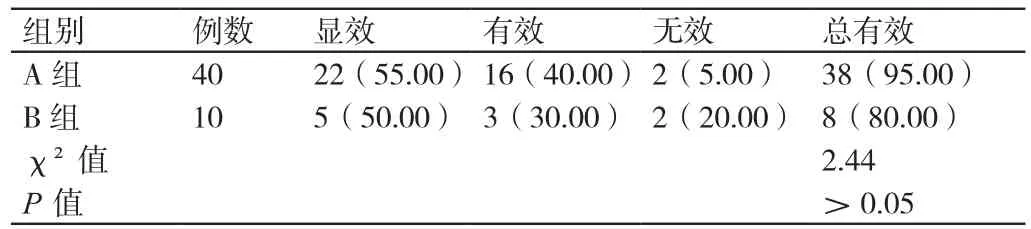

2.1 兩組患者治療效果的對比

兩組患者治療的總有效率相比,P>0.05。詳見表1。

表1 兩組患者治療效果的對比 [n(%)]

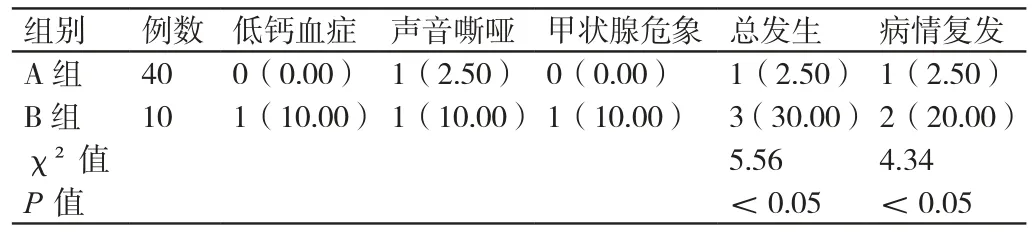

2.2 兩組患者術后并發癥發生情況及病情復發情況的對比

與B組患者相比,A組患者術后并發癥的總發生率和病情的復發率均較低,P<0.05。詳見表2。

表2 兩組患者術后并發癥發生情況及病情復發情況的對比[n(%)]

3 討論

分化型甲狀腺癌分為乳頭狀甲狀腺癌和濾泡狀甲狀腺癌。乳頭狀甲狀腺癌具有腫瘤生長的速度慢、惡性程度低的特征。但乳頭狀甲狀腺癌的惡性程度可隨著患者年齡的增長而加重,故對這類患者進行早診斷、早治療十分重要[2]。在診斷乳頭狀甲狀腺癌時,患者腫瘤的包膜若是完整的,則其腫瘤的危害性較低;其腫瘤的包膜若浸入血管,則會降低其存活率。濾泡狀甲狀腺癌患者腫瘤的惡性程度相對較高,但其癌細胞一般經血行轉移,較少經淋巴結轉移,故很容易將其與濾泡狀甲狀腺癌相區別。臨床上可通過觀察濾泡狀甲狀腺癌患者的腫瘤是否浸入包膜及血管等對其病情進行鑒別診斷[3]。

目前,臨床上主要采用手術的方法對分化型甲狀腺癌患者進行治療。該型甲狀腺癌患者在接受手術治療前需先進行頸部淋巴結B超檢查,以確定其癌細胞是否發生轉移,并明確其手術的類型。美國甲狀腺學會頒布的《甲狀腺癌診治指南》中指出,在為分化型甲狀腺癌患者進行切除手術時,可通過擴大手術切除的范圍,進一步提高患者的存活率。該指南提到,用甲狀腺全切除術治療分化型甲狀腺癌可降低患者術后并發癥的發生率和病情的復發率[4]。進行甲狀腺全切除術患者常見的并發癥包括低鈣血癥、聲音嘶啞及甲狀腺危象等。導致低鈣血癥發生的原因可能為手術操作損傷了患者的甲狀旁腺或其甲狀旁腺的血管,故術中對其甲狀旁腺進行良好的保護可預防該并發癥的發生。導致聲音嘶啞發生的原因主要為手術醫生對甲狀腺的解剖結構不夠熟悉,使患者的喉返神經受損,或手術導致患者甲狀腺周圍的組織發生病變及移位等。部分學者認為,在進行甲狀腺全切除術時,可通過不顯露喉返神經的方式,避免牽拉喉返神經,從而減少術后聲音嘶啞的發生率。導致甲狀腺危象發生的原因較多,如術前準備不足,未有效地控制患者甲亢的癥狀,使其在術后出現高熱、脈象弱、譫妄及昏迷等甲狀腺危象的癥狀。對于出現甲狀腺危象的患者,應及時為其補充碘劑、進行鎮靜、降溫及吸氧等綜合治療。一般情況下,術后出現低鈣血癥及聲音嘶啞等并發癥的患者,在接受3~6個月針對性的治療后可逐漸恢復。另外,甲狀腺的血供較為豐富,術中稍不注意便可引發嚴重的出血,故手術醫生應注意及時為患者止血[6]。

本次研究的結果顯示,兩組患者治療的總有效率相比,P>0.05。這說明,用甲狀腺全切除術和甲狀腺次全切除術治療分化型甲狀腺癌均可取得良好的效果。A組患者術后并發癥的總發生率和病情的復發率均低于B組患者,P<0.05。這說明,用甲狀腺全切除術治療分化型甲狀腺癌的安全性較高,且可降低患者病情的復發率,避免其進行二次手術。需要注意的是,用甲狀腺全切除術治療分化型甲狀腺癌的手術過程復雜、風險性高,稍不注意就會使患者出現嚴重的術后并發癥。臨床上在考慮用該手術對這類患者進行治療時,需結合其具體的病情和手術的適應證,以確保其治療的有效性和安全性。

綜上所述,用甲狀腺全切除術治療分化型甲狀腺癌的效果確切,可有效地改善患者的臨床癥狀,降低其術后并發癥的發生率和病情的復發率。