聯(lián)用托吡酯和四君子湯加減方治療小兒癲癇的效果探析

張 瑩

(吉林市兒童醫(yī)院一療區(qū)神經(jīng)康復(fù)科,吉林 吉林 132001)

癲癇是小兒時(shí)期一種常見的神經(jīng)系統(tǒng)綜合征。此病的發(fā)生主要是由于小兒的神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育不健全,其大腦皮層受到刺激后異常放電所致。小兒癲癇的病因較為復(fù)雜,且具有易反復(fù)發(fā)作的特點(diǎn)。小兒癲癇患兒的臨床癥狀主要是肌肉抽搐及意識(shí)、感覺、情感等方面的短暫性異常表現(xiàn)。此病患兒每次發(fā)病的時(shí)間可持續(xù)十幾秒至數(shù)分鐘不等。此病的發(fā)生可嚴(yán)重影響小兒的生命安全及正常發(fā)育[1]。托吡酯是臨床上治療癲癇的常用藥。使用此藥進(jìn)行治療的小兒癲癇患兒易出現(xiàn)較多的不良反應(yīng)。因此,臨床常聯(lián)用托吡酯與其他藥物對此病患兒進(jìn)行治療,以降低其不良反應(yīng)的發(fā)生率。本次研究主要探討聯(lián)用托吡酯和四君子湯加減方治療小兒癲癇的效果。現(xiàn)報(bào)告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次研究的對象是2016年7月至2017年6月期間吉林市兒童醫(yī)院收治的150例小兒癲癇患兒。本次研究對象的納入標(biāo)準(zhǔn)是:1)在參加本研究前未使用過抗癲癇藥進(jìn)行治療。2)腎、肝、心等臟器功能正常。本次研究對象的排除標(biāo)準(zhǔn)是:1)既往有進(jìn)行性神經(jīng)疾病史。2)存在重度心理障礙。3)出現(xiàn)免疫系統(tǒng)、血液系統(tǒng)的并發(fā)癥。將這些患兒平均分為觀察組和對照組。在觀察組患兒中,有男性患兒35例,女性患兒40例;其年齡為4~9歲,平均年齡為(6.10±1.21)歲。在對照組患兒中,有男性患兒37例,女性患兒38例;其年齡為3~10歲,平均年齡為(6.09±1.01)歲。兩組患兒的一般資料相比差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

為兩組患兒均使用托吡酯進(jìn)行治療。托吡酯的用法是:起始劑量為每次服0.5 mg/kg,每日服2次。從第2周開始,逐漸增加此藥的用量,將其用量增加至每次服3 mg/kg,每日服2次。在此基礎(chǔ)上,為觀察組患兒使用四君子湯加減方進(jìn)行治療。該藥方的藥物組成是:白術(shù)11 g,茯苓10 g,黨參、甘草各5 g。對于痰多的患兒,在基礎(chǔ)方中加入10 g的竹茹、5 g的陳皮及5 g的膽南星。對于夜眠不安的患兒,在基礎(chǔ)方中加入11 g的龍骨、8 g的牡蠣。對于食少便溏的患兒,在基礎(chǔ)方中加入8 g的蓮子、3 g的薏苡仁。將上述中藥用清水煎煮,所得藥液每日服1劑,早晚各服1次。對兩組患兒均治療10周。

1.3 觀察指標(biāo)及療效判定標(biāo)準(zhǔn)

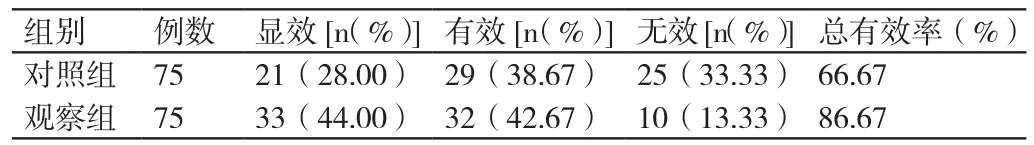

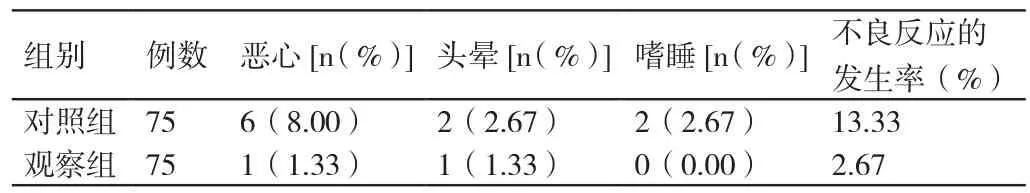

1)分別統(tǒng)計(jì)兩組患兒在治療前2周和治療2周后其癲癇發(fā)作的頻率,進(jìn)而評(píng)估其接受治療的效果。顯效是指與接受治療前相比,接受治療后,患兒癲癇發(fā)作的頻率降低>75%。有效是指與接受治療前相比,接受治療后,患兒癲癇發(fā)作的頻率降低50%~75%。無效是指與接受治療前相比,接受治療后,患兒癲癇發(fā)作的頻率降低不足50%。總有效率=(顯效例數(shù)+有效例數(shù))/總例數(shù)×100%。2)統(tǒng)計(jì)兩組患兒在接受治療期間其不良反應(yīng)的發(fā)生率。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

使用SPSS22.0統(tǒng)計(jì)軟件對本次研究中的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。計(jì)量資料用均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差(±s)表示,采用t檢驗(yàn)。計(jì)數(shù)資料用百分比(%)表示,采用χ2檢驗(yàn)。P<0.05表示差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

觀察組患兒接受治療的總有效率高于對照組患兒(P<0.05)。觀察組患兒在接受治療期間其不良反應(yīng)的發(fā)生率低于對照組患兒(P<0.05)。詳情見表1、表2。

表1 兩組患兒接受治療效果的比較

表2 兩組患兒在接受治療期間其不良反應(yīng)發(fā)生率的比較

3 討論

小兒癲癇也叫“羊癲風(fēng)”、“羊羔瘋”,是小兒時(shí)期的常見病[2]。小兒癲癇的發(fā)病原因較為復(fù)雜。研究發(fā)現(xiàn),小兒癲癇的發(fā)生與遺傳因素有關(guān)。此病患兒在發(fā)病時(shí),不可用外力強(qiáng)行制止其動(dòng)作或按壓其四肢,應(yīng)以筷子纏布后塞入其上下牙之間,以防其咬傷舌部,同時(shí)將其上衣解開,使其頭部偏向一側(cè),以防其因嘔吐物進(jìn)入氣管而發(fā)生窒息。

臨床上對小兒癲癇患兒常進(jìn)行藥物治療。托吡酯是治療小兒癲癇的常用藥。此藥可有效地緩解小兒癲癇患兒的臨床癥狀。但是,長期讓此病患兒服用托吡酯進(jìn)行治療,易使其出現(xiàn)頭暈、疲勞、復(fù)視、眼震、嗜睡、情緒不穩(wěn)、抑郁、共濟(jì)失調(diào)、食欲減退、失語、意識(shí)模糊等不良反應(yīng)[3]。因此,建議將托吡酯與其他藥物聯(lián)用對小兒癲癇患兒進(jìn)行治療,以確保其接受臨床治療的有效性及安全性。

中醫(yī)認(rèn)為,誘發(fā)小兒癲癇的主要原因是小兒的脾胃功能失調(diào)。小兒若食乳不知自節(jié),冷熱不知自調(diào),易傷其脾胃,使脾氣受損,運(yùn)化失調(diào),津液不得輸布,水濕停聚成痰。因此,應(yīng)對小兒癲癇患兒進(jìn)行健脾、益氣、祛痰的治療。四君子湯中的黨參可補(bǔ)中益氣、止渴、健脾益肺、養(yǎng)血生津,為君藥;白術(shù)可健脾益氣、燥濕利水,為臣藥;茯苓可利竅去濕、導(dǎo)濁生津、逐水燥脾、補(bǔ)中健胃;甘草可補(bǔ)脾益氣、清熱解毒、祛痰止咳、緩急止痛,調(diào)和諸藥。根據(jù)此病患兒的具體病情將該方中的藥物進(jìn)行加減,可有效地改善其臨床癥狀。

本次研究的結(jié)果證實(shí),聯(lián)用托吡酯和四君子湯加減方治療小兒癲癇的效果較為理想。