B超檢查在診斷原發性膽囊癌中的應用價值

黃 平

(瓊中黎族苗族自治縣人民醫院超聲科,海南 瓊中 572900)

原發性膽囊癌是一種常見的膽道系統惡性腫瘤。此病的發病率有逐年升高的趨勢。此病患者的預后較差[1]。原發性膽囊癌患者在發病的早期缺乏典型的臨床癥狀,其病情發展的速度較快,多數患者在就診時其病情已經到了晚期。因此,對此病患者的病情進行及時的診斷具有重要的臨床意義。目前,臨床上常用B超檢查診斷原發性膽囊癌。為了進一步探討B超檢查在診斷原發性膽囊癌中的應用價值,筆者進行了本次研究。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次研究的對象是2015年3月至2017年3月期間瓊中黎族苗族自治縣人民醫院收治的60例原發性膽囊癌患者。在這些患者中,有男性患者24例,女性患者36例;其年齡為50~88歲,平均年齡為(57.34±2.38)歲。

1.2 檢查方法

這些患者入院后,均對其進行B超檢查。在進行檢查前,告知患者禁食8 h。在進行檢查時,指導患者取左側臥位或仰臥位。分別在患者的右上腹部、右側的肋間隙進行掃描[2]。觀察患者膽囊所在的位置、形態、大小及膽囊壁的厚度、回聲情況[3]。在進行檢查的過程中,根據患者的情況指導其轉變體位,以便全面地觀察其病變部位及周圍組織的情況,進而明確其是否存在淋巴結轉移的情況。

1.3 觀察指標

將手術后進行病理檢查的結果作為最終的診斷結果,觀察用B超檢查診斷原發性膽囊癌的確診率、誤診率及漏診率[4]。

1.4 統計學方法

使用SPSS15.0統計軟件對本次研究中的數據進行處理。計量資料用均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗。計數資料用百分比(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

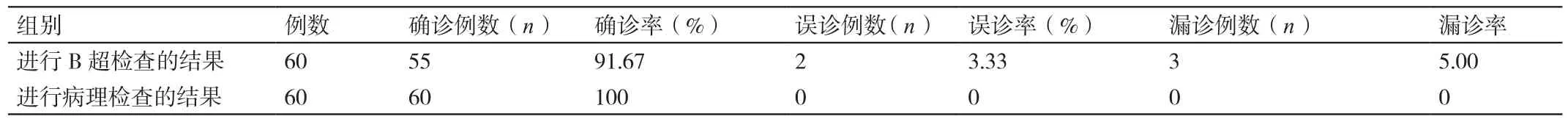

進行B超檢查的結果顯示,在這60例患者中,有55例患者患有原發性膽囊癌。與進行病理檢查的結果相比,用B超檢查對這60例患者的病情進行診斷的準確率為91.67%。在這60例患者中,病情被誤診的患者有2例,其病情的誤診率為3.33%;病情被漏診的患者有3例,其病情的漏診率為5.00%。詳情見表1。

表1 用B超檢查對這60例原發性膽囊癌患者的病情進行診斷的確診率、誤診率、漏診率

3 討論

原發性膽囊癌是消化內科的一種常見病。此病患者多為50歲以上的中老年人, 女性患者多于男性[5]。在發生原發性膽囊癌的早期,多數患者的臨床癥狀并不典型,在其出現腹痛、腹脹及全身皮膚黃染等癥狀時才入院就診,此時其病情已經到了中晚期。中晚期原發性膽囊癌患者需要接受手術治療,其預后較差[6]。研究發現,接受手術的中晚期原發性膽囊癌患者的生存率并沒有明顯的延長。因此,對此病患者的病情進行早期的診斷具有重要的臨床意義。B超檢查是臨床上診斷膽囊疾病的常用方法。原發性膽囊癌患者的B超圖像具體表現為以下四種類型:1)小結節型原發性膽囊癌。患者的腫瘤向著膽囊腔的方向生長,其腫瘤的體積較小,其腫瘤的表面粗糙。2)局限型原發性膽囊癌。患者的膽囊壁存在不同程度增厚的表現[7]。3)混合型原發性膽囊癌。患者膽囊的B超圖像同時存在以上兩型的表現。4)實塊型原發性膽囊癌。患者膽囊中正常的液性囊腔消失,可在其囊腔內發現團塊狀的回聲。

用B超檢查診斷以上四種類型原發性膽囊癌的確診率均較高。但是,部分患者的超聲圖像不典型,其病情易漏診、誤診[8]。在對原發性膽囊癌患者進行B超檢查時應注意以下三點:1)對于主訴右上腹疼痛的患者,進行B超檢查的結果若顯示其膽囊壁增厚,且向囊腔突出,應立即對其進行手術。2)對于無明顯臨床癥狀的患者,進行B超檢查的結果若顯示其膽囊窩存在實質性光團,且膽囊的顯影不清,應考慮其患有實塊型膽囊癌。3)進行B超檢查的結果若顯示患者的膽囊內存在強回聲團,應將其病情與泥沙樣膽囊結石進行鑒別。

本次研究的結果證實,用B超檢查診斷原發性膽囊癌的準確率較高。