指導初診的糖尿病患者進行自我管理對其不良心理及生活質量的影響

梁新玉

(湖北省恩施土家族苗族自治州來鳳縣舊司鎮中心衛生院,湖北 來鳳 445705)

糖尿病是一種常見的慢性病。該病難以治愈,患者需要終身用藥。初診的糖尿病患者由于首次被診斷患有糖尿病,因此其極易出現焦慮、恐懼甚至絕望等不良心理,這不僅會影響其治療的效果,同時也會導致其生活質量嚴重下降[1]。自我管理是一種有效改變自身行為和狀態的方法。在本文中,筆者主要研究指導初診的糖尿病患者進行自我管理對其不良心理及生活質量的影響。

1 資料與方法

1.1 基線資料

本文的研究對象是2014年1月至2015年12月期間恩施土家族苗族自治州來鳳縣舊司鎮中心衛生院收治的120例初診的糖尿病患者。其中,排除存在認知功能障礙、合并有精神疾病及中途退出本研究的患者。將這120例患者隨機分為甲組和乙組。在甲組患者中,有男性患者34例,女性患者26例;其平均年齡為(43.02±4.18)歲;其空腹血糖的平均水平為(14.86±2.13)mmol/L,餐后2 h血糖的平均水平為(21.72±7.42)mmol/L。在乙組患者中,有男性患者36例,女性患者24例;其平均年齡為(42.88±4.02)歲;其空腹血糖的平均水平為(15.01±2.01)mmol/L,餐后2 h血糖的平均水平為(21.07±6.33)mmol/L。兩組患者的基線資料相比差異無統計學意義(P<0.05)。

1.2 方法

用胰島素或口服降糖藥對兩組患者進行治療,同時對其進行保持水電解質和酸堿平衡的治療。在此期間,對兩組患者均進行常規護理,包括對其進行環境護理、心理疏導、用藥指導、飲食干預和運動指導等[2]。在此基礎上,指導乙組患者進行自我管理,方法是:1)成立自我管理指導小組。該小組由1名護士長、5名經驗豐富的護士和1名營養師組成。護士長擔任小組的組長。由醫院的護理專家對小組成員進行培訓,使其掌握指導初診的糖尿病患者進行自我管理的方法及對此類患者進行多元化健康宣教的方法。2)為患者制定自我管理計劃。為患者建立糖尿病健康管理檔案,評估其自我管理的現狀和自我管理的能力,同時了解其對自我管理的需求。然后綜合上述情況為患者設立自我管理的目標,為其制定詳細的自我管理計劃。3)對患者進行多元化的健康宣教。采用一對一宣講、開展糖尿病知識講座及發放“糖尿病自我管理手冊”等方式對患者進行健康宣教,以提高其對糖尿病相關知識的掌握度和自我管理的能力。具體的宣教內容有:(1)向患者講解什么是糖尿病,糖尿病的臨床表現、誘發因素、分型、危害等。告知患者降糖藥(包括胰島素和口服降糖藥)的名稱、種類、作用機制、使用方法和預期的療效等。向患者介紹血壓、血脂、體重等對糖尿病的影響。(2)告知患者控制飲食和進行適當運動對控制血糖的重要性,并根據其病情、營養狀況、體力等為其制定詳細的飲食計劃和運動計劃。囑患者在進行自我管理的過程中重點進行飲食管理和運動管理。(3)教會患者使用便攜式血糖儀測量血糖的方法、使用胰島素筆的方法、低血糖的應急處理辦法及進行口腔護理、足部護理和皮膚護理的方法等,從而提高其自我管理的能力。4)對患者自我管理的情況進行評價。采用自制的《糖尿病患者自我管理情況調查量表》調查患者自我管理的情況。此調查表包括情緒管理、用藥管理、飲食管理、運動管理、并發癥管理等評價指標,每項指標分為“完全做到”、“經常做到”和“較難做到”三個等級。根據調查的結果,總結患者在自我管理方面存在的不足,然后為其制定可行的改進計劃,從而進一步提高其自我管理的能力。

1.3 觀察指標

在指導干預前后,采用焦慮自評量表(SAS)和抑郁自評量表(SDS)評價兩組患者的心理狀態,患者的評分越高表示其心態越差[3]。在指導干預前后,采用糖尿病患者生活質量特異性量表(DSQL)評價兩組患者的生活質量。此量表包括生理功能(滿分為40分)、心理功能(滿分為30分)、社會關系(滿分為20分)和治療狀況(滿分為10分)四項評分指標,總分為100分,患者的評分越高表示其生活質量越差[4]。

1.4 統計學方法

用SPSS17.0軟件對本研究中的數據進行處理,計數資料用%表示,用χ2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,用t檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

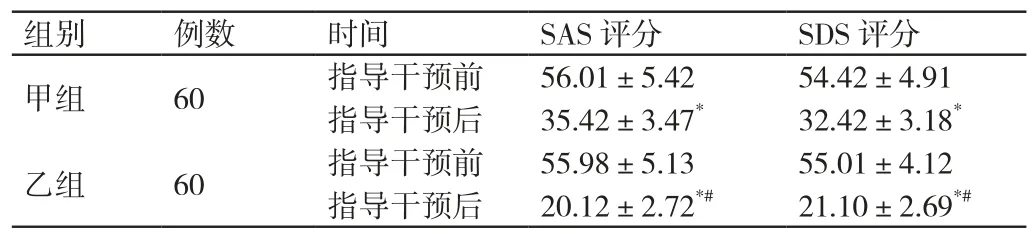

2.1 指導干預前后兩組患者SAS評分及SDS評分的比較

指導干預前,兩組患者的SAS評分及SDS評分相比差異無統計學意義(P>0.05)。指導干預后,乙組患者的SAS評分和SDS評分均低于甲組患者(P<0.05)。詳見表1。

表1 指導干預前后兩組患者SAS評分及SDS評分的比較(分,± s )

表1 指導干預前后兩組患者SAS評分及SDS評分的比較(分,± s )

注:*與同組干預前相比,P<0.05;#與甲組干預后相比,P<0.05。

組別 例數 時間 SAS評分 SDS評分甲組 60 指導干預前 56.01±5.42 54.42±4.91指導干預后 35.42±3.47* 32.42±3.18*乙組 60 指導干預前 55.98±5.13 55.01±4.12指導干預后 20.12±2.72*# 21.10±2.69*#

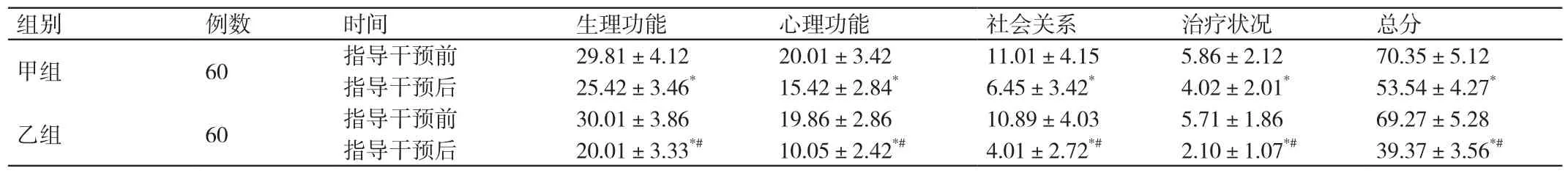

2.2 指導干預前后兩組患者DSQL評分的比較

指導干預前,兩組患者的DSQL評分相比差異無統計學意義(P>0.05)。指導干預后,乙組患者的DSQL評分低于甲組患者(P<0.05)。詳見表2。

表2 指導干預前后兩組患者DSQL評分的比較(分,± s )

表2 指導干預前后兩組患者DSQL評分的比較(分,± s )

注:*與同組干預前相比,P<0.05;#與甲組干預后相比,P<0.05。

組別 例數 時間 生理功能 心理功能 社會關系 治療狀況 總分甲組 60 指導干預前 29.81±4.12 20.01±3.42 11.01±4.15 5.86±2.12 70.35±5.12指導干預后 25.42±3.46* 15.42±2.84* 6.45±3.42* 4.02±2.01* 53.54±4.27*乙組 60 指導干預前 30.01±3.86 19.86±2.86 10.89±4.03 5.71±1.86 69.27±5.28指導干預后 20.01±3.33*# 10.05±2.42*# 4.01±2.72*# 2.10±1.07*# 39.37±3.56*#

3 討論

糖尿病是臨床上常見的慢性病。近年來,該病在我國的發病率逐年升高,且該病患者的發病率年齡呈年輕化的趨勢。初診的糖尿病患者由于首次被診斷患有糖尿病,因此極易出現焦慮、恐懼等不良心理,從而可對其治療效果產生不良的影響,且會降低其生活質量。近年來,隨著我國醫療事業的發展,人們越來越意識到心理因素在疾病發生、發展過程中的作用。因此,臨床上在對初診的糖尿病患者進行對癥治療的同時,還應采取有效的措施改善其不良心理[5]。臨床研究表明,提高初診的糖尿病患者的自我管理能力,能顯著改善其不良心理,幫助其建立健康的生活方式,從而可進一步改善其血糖的水平,提高其生活質量。

本研究的結果證實,指導初診的糖尿病患者進行自我管理,能顯著改善其不良心理,提高其生活質量。