對腹瀉患兒實施中醫護理的效果研究

薛素芳,樊 慧,伏小英,陳 潔,蒲晶晶,陳海蓉

(廣元市中醫醫院,四川 廣元 628000)

小兒腹瀉是由多種病因、多種因素引起的以腹瀉為主要特征的一種兒科疾病。該病患兒的主要臨床表現為排便的次數增多、大便的性狀發生改變,可伴有發熱、嘔吐、腹痛等癥狀。若患兒未能及時接受有效的治療,可出現脫水,進而導致其營養狀態失衡[1]。有研究表明,對腹瀉患兒進行優質的護理服務可有效提高其治療的效果。本文主要探討對腹瀉患兒實施中醫護理的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本文的研究對象是2016年1月至2017年1月期間在廣元市中醫醫院接受治療的100例腹瀉患兒。按照隨機數表法將這100例患兒分為對照組和試驗組,每組各有50例患兒。在試驗組患兒中,有男22例,女28例,其年齡為8個月~3歲,平均年齡為(2.2±0.5)歲;其病程為2~7天,平均病程為(4.5±0.5)天。根據中醫辨證法,該組中濕熱瀉患兒有12例,脾虛泄患兒有10例、寒濕瀉患兒有15例,傷食瀉患兒有13例。在對照組患兒中,有男23例,女27例,其年齡為10個月~4歲,平均年齡為(2.3±0.7)歲;其病程為3~8天,平均病程為(4.6±0.6)天。根據中醫辨證法,該組中濕熱瀉患兒有14例,脾虛瀉患兒有13例,寒濕瀉患兒有12例,傷食瀉患兒有11例。兩組患兒的一般資料相比,P>0.05,具有可比性。

1.2 方法

在兩組患兒住院期間,均對其進行用藥治療及常規護理。具體的護理方法是:1)成立臨床護理小組。對患兒入院時的病情進行評估,以便為其制定個性化的治療方案。2)對患兒進行環境護理。護理人員每天定時對病房進行消毒,并保持病房內的干凈與整潔,以防止交叉感染。3)對患兒進行心理護理。患兒的年齡較小,不能很好地配合治療,因此,護理人員應耐心引導,讓患兒產生親切感,減少對醫護人員的陌生感,促使其積極地配合護理,進而增加治護的效果。4)對患兒進行基礎護理。⑴關注患兒體溫的變化,及時為其增減衣物,保持其身體與床鋪的干爽和整潔[2]。⑵密切觀察患兒的病情,若發現其存在脫水的現象,需及時為其補充水分。⑶記錄患兒排便的次數、大便的性狀及每日排尿的次數與排尿的時間。⑷護理人員應告知其家屬為其勤洗手,并為其勤剪指甲,以避免發生二次感染[3]。5)對患兒的家屬進行用藥指導。指導患兒的家屬學會相應藥物的服用方法及服用藥物的注意事項等。如酪酸梭菌活菌散應以溫水沖服,蒙脫石散應空腹喂服等。6)對患兒進行飲食護理。患兒住院期間,護理人員應告知其家屬為其準備易消化的食物,避免其進食生冷刺激的食物和變質的食物,以減輕其腸胃負擔。在此基礎上,對試驗組患兒進行中醫護理。具體的方法是:1)對濕熱瀉患兒進行護理。⑴對患兒進行飲食護理。在治療初期,患兒需完全禁食。禁食6 h后,患兒可適當飲用蓮藕汁及冬瓜汁。在治療后期,患兒禁食油膩、生冷等刺激性食物。⑵對患兒進行排便護理。患兒排便后,護理人員應及時對其進行臀部護理,避免其臀部出現紅疹等情況。⑶對患兒進行穴位推拿。對患兒的大腸穴、小腸穴、脾經穴及龜尾穴進行推拿。每側的穴位各推拿100次,頻率為50次/min。2)對傷食瀉患兒進行護理。⑴對患兒進行用藥護理。在治療初期,患兒需完全禁食。禁食12 h后,將30 g雞內金、100 g神曲、100 g麥芽磨成粉末后,為患兒沖服,2次/d。⑵對患兒進行穴位推拿。對患兒的脾經穴、中脘穴、足三里穴、龜尾穴進行推拿,每側的穴位各推拿10~20 min,1次/d。3)對寒濕瀉患兒進行護理。護理人員對患兒的脾經穴、大腸穴、龜尾穴進行推拿。每側的穴位各推拿100次,頻率為50次/min。4)對脾虛瀉患兒進行護理。⑴對患兒進行用藥護理。將30 g淮山藥、30 g薏苡仁、25 g蓮子、25 g紅棗磨成粉末后,為患兒沖服,2次/d。⑵對患兒進行穴位推拿。對患兒的七節骨穴、龜尾穴、脾經穴、大腸穴進行推拿。每側的穴位各推拿100次,頻率為50次/min。同時,對患兒的足三里穴、中脘穴進行艾灸,10 min/d。⑶患兒出院后,為其繼續使用參苓白術散進行調治[4-5]。此藥的用法是:每天服一劑,分2次服下,用藥10 d為一個療程。

1.3 觀察指標及療效判定標準

觀察兩組患兒治護的總有效率、住院的時間、止瀉的時間及患兒家屬對護理服務的滿意度。1)顯效:患兒的臨床癥狀消失,大便性狀恢復正常。2)有效:患兒腹瀉的次數明顯減少,但大便依然不成形。3)無效:患兒腹瀉的情況未得到改善,仍然存在發熱、惡心等臨床癥狀[6]。患兒家屬對護理服務的滿意度以問卷的方式進行調查。問卷的總分為10分。得分為9~10分表示患兒的家屬對護理服務非常滿意。得分為6~8分表示患兒的家屬對護理服務比較滿意。得分<6分表示患兒的家屬對護理服務不滿意。總滿意率=(非常滿意例數+比較滿意例數)/總例數×100%。

1.4 統計學方法

使用SPSS20.0軟件對本次實驗中的數據進行處理,計量資料用均數±標準差()表示,采用t檢驗,計數資料用百分比(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患兒治護總有效率的比較

經過治護,試驗組患兒治護的總有效率(98%)高于對照組患兒治護的總有效率(78%),差異有統計學意義(P<0.05)。詳情見表1。

表1 兩組患兒治護總有效率的比較[n(%)]

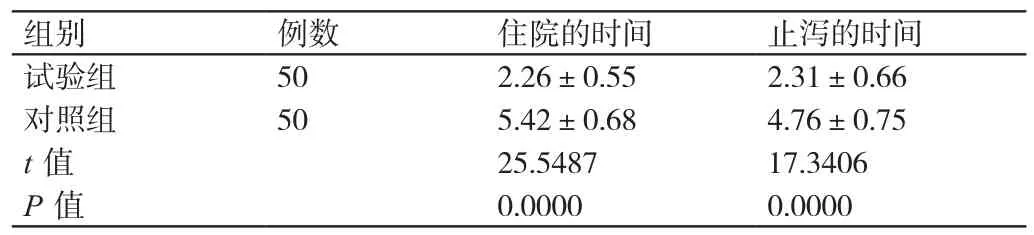

2.2 兩組患兒住院的時間及止瀉時間的比較

經過治護,試驗組患兒住院的時間和止瀉的時間均短于對照組患兒,差異有統計學意義(P<0.05)。詳情見表2。

表2 兩組患兒住院的時間及止瀉時間的比較(d,)

表2 兩組患兒住院的時間及止瀉時間的比較(d,)

組別 例數 住院的時間 止瀉的時間試驗組 50 2.26±0.55 2.31±0.66對照組 50 5.42±0.68 4.76±0.75 t值 25.5487 17.3406 P值 0.0000 0.0000

2.3 兩組患兒家屬對護理服務滿意度的比較

經過治護,試驗組患兒家屬對護理服務的滿意率(100%)高于對照組患兒家屬對護理服務的滿意率(82%),差異有統計學意義(P<0.05)。詳情見表3。

表3 兩組患兒家屬對護理服務滿意度的比較[n(%)]

3 討論

小兒腹瀉是兒科較為常見的消化系統疾病。該病常發生在5歲以下幼兒中。該病患兒在發病時會出現脫水、電解質紊亂等臨床癥狀。有研究表明,對腹瀉患兒進行優質的護理服務可有效提高其治療的效果。本次研究的結果顯示,試驗組患兒治護的總有效率高于對照組患兒,其家屬對護理服務的滿意率高于對照組患兒的家屬,在接受治療后,其住院的時間和止瀉的時間均短于對照組患兒。筆者認為,其主要原因是:1)護理人員通過對患兒的病情進行評估,使后續的治療工作更具有針對性。2)護理人員通過密切觀察患兒的臨床癥狀,保證了在其出現不良反應時,能夠及時對其采取有效的措施進行處理。3)在飲食方面的護理加快了患兒的恢復速度[7]。4)中醫認為,腹瀉是脾胃功能失調或外感時邪所致。因此,治療小兒腹瀉應以健脾和胃、消食導滯為主要治療原則。在進行常規護理的基礎上,施行中醫護理能夠有效地改善患兒的病情,且安全性很高。對于濕熱瀉的患兒來說,推拿其大腸穴可以清除其體內的火氣,緩解其腹瀉的癥狀;推拿其小腸穴具有清心開竅、泄熱疏風清熱的功效;推拿其脾經穴具有調理脾胃、通經活絡的功效;推拿其龜尾穴可調節大腸的功能,取得止瀉通便的效果。對于寒濕瀉患兒來說,推拿其脾經穴、大腸穴、龜尾穴具有溫陽止瀉、泄熱通便的功效,可以有效改善其腹瀉的癥狀。對于傷食瀉的患兒來說,推拿其中脘穴、足三里穴具有緩解胃脹、調理脾胃的功效;推拿其龜尾穴、脾經穴具有消食、健脾胃的功效;而雞內金、神曲、麥芽這三味中藥共用,具有健脾和胃的功效。對于脾虛泄的患兒來說,淮山藥、薏苡仁、蓮子、紅棗均具有消食、止瀉痢、補氣血、健脾胃的功效,同時,通過對其進行艾灸與推拿,可以更好地調理其氣血與脾胃,有效緩解其腹瀉癥狀[8]。

綜上所述,對腹瀉患兒實施中醫護理能夠有效提高其治護的效果,縮短其住院的時間,提高其家屬對護理服務的滿意率。