考慮滲流影響的深基坑開挖模擬與監測分析

任延壽

(中交第一航務工程局有限公司,天津 300456)

0 引言

近年來隨著基礎設施建設的不斷發展,基坑施工條件越來越復雜化[1-3],基坑安全也越來越被重視[4-6]。在我國沿海、沿江(河)城市地下水位一般較高,準確、合理地考慮滲流對基坑穩定性的影響,才能合理地進行基坑支護結構的設計、施工工序的安排以及安全監測點的布置[7-8]。基坑開挖導致的土體應力釋放將有助于土體中孔隙水的流動及排出,這樣將影響基坑支護結構及土體的應力分布,進而影響基坑穩定性。有限元模擬仿真作為基坑開挖安全評估最簡便易行的方法之一,近年來越來越多地應用于基坑開挖的安全設計,然而如何選取更加合理、更貼近工程實際的計算參數和施工工況,利用仿真結果指導工程設計、施工以及安全監測,需要進行更深一步的研究與探索。本文利用某專業化煤炭碼頭翻車機房圓形深基坑在高水位、臨近建筑物情況下的開挖工程實例,應用有限元軟件PLAXIS對施工全過程進行模擬仿真,在考慮滲流影響的情況下復核基坑設計方案和施工工序的合理性,并指導施工安全監測點的布置。

1 工程概況

某專業化煤炭碼頭翻車機房圓形深基坑,基坑直徑72 m,開挖深度20 m;地基土體地下水位為地表以下2 m,開挖時基坑降水至開挖面以下1 m;基坑南側15 m處有兩幢辦公樓,基礎為筏板結構。采用圓形地連墻作為深基坑圍護結構,地連墻壁厚1.3 m,深度為入土33 m。地連墻頂部設有冠梁1道,下面設有4道腰梁并沿圓周均勻設置12道豎肋,冠梁、腰梁和豎肋混凝土設計強度等級為C30。在基坑內部距地連墻15 m處設6個降水井。基坑南側地連墻布設有側向位移觀測點cx-1,從基坑邊緣開始間隔5 m設置地表沉降測點,分別為cj-1、cj-2和cj-3,基坑周邊情況及測點布設如圖1所示。

圖1 基坑周邊情況及測點布設示意圖Fig.1 The surrounding situation of foundation pit and the layout plan of measurepoints

工程區域內地層為第四紀海相沉積層與陸相沉積層,以海相沉積為主,沉積韻律較明顯,土層的強度從上至下逐漸增大。根據本次鉆探資料揭示,上部地層主要由雜填土、粉土、粉質黏土及粉砂組成,下部地層為粉質黏土及密實粉細砂為主。

基坑開挖施工一共分為6步,分別為地下連續墻施工;基坑降水并第1層開挖2.5 m,2 m處冠梁加內支撐;基坑降水并第2層開挖7 m,5 m處腰梁加內支撐;基坑降水并第3層開挖10 m,9 m處腰梁加內支撐;基坑降水并第4層開挖15 m,13 m處腰梁加內支撐;基坑降水并第4層開挖20 m,17 m處腰梁加內支撐。

2 有限元仿真模擬

2.1 參數選取

本次計算分析采用摩爾庫倫模型對土體進行模擬,采用楊氏模量、泊松比、黏聚力、內摩擦角和膨脹角等參數來表征土體特性。對基坑開挖的圍護結構地連墻采用板單元模擬,鋼支撐采用錨桿單元模擬。

根據工程實際情況,假定土體中水的滲流符合達西定律且土體各向同性,滲流影響范圍用影響半徑R表征,考慮降水對基坑及周邊建筑物的影響,取降水中線100 m為影響半徑。模型中基礎深度取60 m,計算時同步考慮土骨架變形與孔壓消散,有限元計算物理參數見表1。

表1 有限元計算物理參數表Table 1 Physical parameter table of finite element calculation

由于基坑南部有兩幢辦公樓,根據樓房設計資料,樓房采用條形基礎,基礎寬度2.5 m,荷載不超過180 kN/m,此次選取辦公樓方向的基坑斷面進行計算,計算時在距離基坑邊緣15 m處施加均布荷載來模擬辦公樓的存在。

在進行有限元仿真計算時,地連墻重度取8.2 kN/m,泊松比為0.12,軸向剛度為2.65×107kN/m,抗彎剛度為1.365×106kN·m2/m;內支撐為鋼管樁,軸向剛度為2.5×106kN/m。

建立有限元模型,本次計算共劃分896個單元,6 457個節點。設定模型底面為水力邊界基準面且不透水,水頭及孔隙水壓力按照水位線所在高度計算,水位線處水壓力為0,計算基坑開挖前及開挖完畢時的孔隙水壓力分布情況。本次模擬嚴格按照設計尺寸及施工進度安排進行,仿真分析的第一步為地應力平衡,而后模擬步驟按照施工進度進行,并考慮每次降水引起的水位變化。

計算時在程序中輸入地基土地下水位位置,程序將根據外部邊界條件生成外部水下壓力,而在進行變形計算時,程序會自動將外部水壓力作為荷載處理,與土體重度和孔壓一并考慮,此時計算結果將更加接近工程實際。

2.2 仿真結果分析

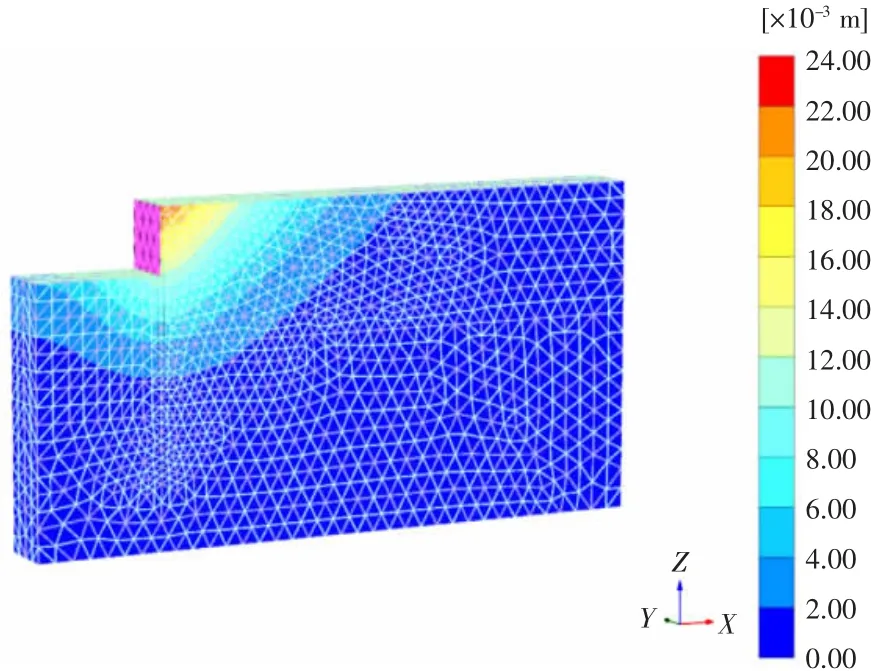

根據圖2可知,基坑變形主要是由地連墻的側向位移引起,墻后地面有沉降。根據仿真結果可知基坑開挖過程中主要的位移發生在地連墻的地面部分以及基坑開挖深度中部,地連墻墻頂最大位移達22 mm,地連墻深層水平位移達19 mm,地連墻所受最大彎矩達940 kN·m/m,建議墻頂區域范圍內應加強沉降及近接建筑物的穩定監測以保證施工安全。

圖2 基坑開挖完畢時位移云圖Fig.2 Displacement nephogram at the end of foundation pit excavation

墻后土體沉降計算結果顯示隨著基坑開挖過程的進行,地表沉降持續增加,最大處位于基坑邊緣10 m,達59 mm,隨著距地連墻距離的增加地表沉降先增加后減少,基本符合遠離基坑沉降變小的一般規律。分析導致基坑邊緣10 m沉降較大的原因,一方面由于在基坑邊緣15 m處施加表征辦公樓的均布荷載導致,另一方面,地連墻在基坑深度9~13 m處產生側向位移也將導致地面沉降增加。

基坑開挖降水過程中,土體內水力條件發生改變,原有的水力平衡狀態被打破,產生滲流場,而滲透力將轉變為有效應力,對土體的變形和坡體的穩定性產生影響。

圖3為有效應力云圖,根據計算結果可知基坑開挖時基坑內總水頭勢能小于坑外,最小點位于基坑開挖面中心點,水從坑外流向坑內,有可能在坑內發生管涌及坑壁失穩;降水必然引起坑內土體孔壓消散,將導致基坑附近區域內發生沉降,建議降水井遠離支撐結構,以免帶來安全隱患,考慮滲流對有效應力的影響,將導致基坑開挖時沉降計算加大。

圖3 有效應力云圖Fig.3 Effective stress nephogram

在一些實際工程變形計算中,很少考慮滲透力作用(尤其是水位下降引起的)對有效應力的影響。由于巖土工程中有效應力的提高是土體發生變形和沉降的主要因素,因此在進行變形計算時應注意有效應力的變化。

3 現場監測數據分析

根據實際工程需要以及有限元應力和位移的計算結果,本項目監測除傳統檢測項目外,距基坑邊緣5 m距離設置1個地表沉降監測,直至距離基坑邊緣90 m。為進一步對比分析有限元仿真計算結果的準確性,選取臨近辦公樓的基坑斷面數據進行分析。

3.1 地連墻水平位移監測結果分析

由監測結果可見,臨近辦公樓的地連墻深層水平位移變化最大,地連墻深層水平位移方向為基坑內側,最大值為20 mm,開挖初期最大變化率達到 2.45 mm/d。

地連墻墻頂水平位移向基坑內側偏移,最大位移發生在10~11 m基坑深度,最大值達23.2 mm,其歷史最大日變化率為 2.28 mm/d。分析地連墻墻頂水平位移變化曲線可知在基坑開挖初期,受基坑土體開挖影響,地連墻內外側土壓力發生不均衡變化,基坑內側土體被開挖出去,地連墻受基坑外側土體的作用,其頂部向基坑內部產生移動,隨著施工進行外側土壓力逐漸平衡,墻頂水平位移變化率也逐漸減小,到后期其最大日變化率已經減小至0.03 mm/d,已處于穩定狀態。

據辦公樓方向的基坑斷面的監測點顯示,地連墻墻頂側向位移和深層水平位移分別為23.2 mm和20 mm,與有限元仿真結果對比,有限元仿真結果偏小5%左右。

3.2 土體土壓力及孔隙水壓力監測結果分析

在基坑開挖過程中,由于基坑內部土體被挖走,其內側開挖面以上土壓力降低為0,受主動土壓力的作用地連墻墻體向基坑內側發生偏移,隨著基坑開挖深度的增加,受圈梁、豎肋共同作用影響,辦公樓附近地連墻向基坑內側偏移逐漸減小。在基坑開挖期間地連墻外側土壓力變化趨勢與地連墻的偏移相對應;在監測后期,基坑外側土體土壓力變化較小,呈現基本穩定狀態。

在整個基坑開挖施工階段,地連墻外側孔隙水壓力變化不大,其最大孔隙水壓力變化約為60 kPa,伴隨基坑開挖,地連墻向基坑內側產生一定的水平偏移,地連墻外側土體孔隙水壓力逐漸減小,受水位及孔隙水消散共同作用的影響,在監測后期,基坑外側土體孔隙水壓力變化較小,呈現基本穩定狀態。

3.3 地表沉降監測結果分析

提取辦公樓附近沉降點監測數據,并與有限元仿真計算結果進行對比分析,分析結果如圖4所示,由對比結果可見監測數據與有限元分析結果吻合度較好。這也從側面反映出考慮滲流影響下的基坑開挖有限元計算方法的準確性。根據監測結果地表沉降最大點位于基坑邊緣10 m,最大值約62 mm。

與監測數據進行對比,有限元仿真結果偏小5%左右。

圖4 基坑開挖地表沉降量對比圖Fig.4 Comparative chart of the ground settlement of foundation pit excavation

4 結語

1)距離基坑邊緣15 m處有辦公樓且考慮滲流對土體的影響,仿真分析結果顯示地連墻頂端將出現22 mm側向位移,在基坑深度9~13 m處的地連墻深層水平位移達19 mm,距基坑邊緣10 m處地表沉降最大值約59 mm,而與實際工程監測數據對比分析,有限元仿真結果偏小5%左右。

2)考慮滲流對土體有效應力的影響時,由于有效應力的增加將導致土壓力的增加進而引起基坑支護結構的變形增大;水位較高時,由于孔隙水壓力的消散有導致基坑內部土體發生管涌或基坑失穩的可能。

3)根據工程監測結果與仿真分析結果的對比分析,在地下水位較高的地區進行深基坑開挖時考慮滲流對基坑穩定的仿真分析計算結果與監測結果相差較小,更貼近工程實際情況,建議相似工況下基坑穩定性分析需考慮滲流對土體的影響。