“四清”的分期及其研究空間拓展

路子達 辛 逸

既有“四清”研究,或主要關注中央指導該運動方針與政策的演變*相關研究有郭德宏、林小波:《四清運動實錄》,浙江人民出版社,2005年;鄭謙:《社會主義教育運動的過程和體制性分析》,《中共黨史研究》2006年第2期;高華:《大饑荒與四清運動的起源》,《二十一世紀》2000年第8期等。;或以個案研究描述“四清”在地方的來龍去脈及其特點*相關研究有張洪林,孫連慶:《通縣“四清”運動和通縣地區“四清”大會戰》,《北京黨史》2003年第4期;張彥臺:《“四清”運動對中國農村社會的沖擊與影響——以河北省石家莊地區為例》,《河北學刊》2011年第1期;王永華:《“四清”運動研究:以江蘇省為例》,人民出版社,2014年等。。無論是宏觀研究還是微觀研究,其大都相互隔絕、各說各話,難以達成對這一運動完整且清晰的認識,更沒有形成上下打通的解析框架。筆者發現,既有研究對“四清”的部署和推進方式,即所謂“分期分批”“點面結合”,均缺乏以翔實材料為基礎的清晰解讀,結果忽視了“四清”在各地展開的時空差異。換言之,各地“四清”或早在1963年就已啟動,或晚至“文化大革命”前夜才正式開始;或大轟大嗡、“大兵團會戰”,或“冷冷清清”、宣讀文件草草結束。同為“四清”,在地方表現出巨大差異的主因,與中央對這次運動的部署及其在各地展開方式有重要關聯。這恰恰是以往“四清”研究中沒有予以足夠關注和重視的方面。

本文通過構建一個分析模型,試圖將“四清”運動在各地展開的時間、空間和運動方式聯系起來,并以此連接“四清”的宏觀與微觀研究。具體言之,針對以往將“四清”分為兩個階段的分期法,提出更利于歸納、解析地方“四清”特點的三階段分期;在對“分期分批”“點面結合”解讀的基礎上,將全國開展“四清”的地區歸納為“三類地區”,即自1963年至1966年,始終進行點上“四清”的A類地區;在1964年9月至1965年1月,重點進行面上“四清”的B類地區;以及晚至1964年9月到“文化大革命”開始前,一直進行面上“四清”的C類地區。從而本文將全部“四清”個案研究整合于一個分類和分析的框架,借此試圖厘清“四清”運動在時間、空間上的展開路徑與邏輯。

一、“分期分批”與“點面結合”

隨著越來越多“四清”個案被挖掘出,學界多年前對“四清”的宏觀概括和解釋已無法立體地涵蓋“四清”運動的完整樣貌。空間上,“四清”運動其實并未完全覆蓋全國。據《中國共產黨的七十年》統計,至1966年春全國僅有約1/3的縣、社進行了系統“四清”。*胡繩主編:《中國共產黨的七十年》,中共黨史出版社,1991年,第410頁。另可參見薄一波:《若干重大決策與事件的回顧》下卷,中共中央黨校出版社,1993年,第1134頁;中共中央黨史研究室:《中國共產黨歷史》第2卷下冊,中共黨史出版社,2011年,第730頁。時間上,“四清”個案的起止時間亦不相同,一些個案與宏觀研究的歷史分期無法吻合。1965年一些地區“四清”結束之后,其附近地區的系統“四清”可能才剛開始。*王楠:《“四清”運動的困境——以北京市房山農村地區為例》,碩士學位論文,中國社會科學院研究生院,2012年;常利兵:《運動作為一種治理術——以晉陽公社社會主義教育運動為例》,行龍主編:《回望集體化——山西農村社會研究》,商務印書館,2014年,第241—274頁;路子達:《安子文蹲點二十里鋪研究》,《北京黨史》2017年第6期。亦有地區1966年“文化大革命”開始后才有了縣級以上“四清”工作隊進駐*張樂天:《告別理想——人民公社制度研究》,上海人民出版社,2012年,第107—173頁。。所以“四清”運動在全國各地實際的部署過程,比一般黨史著作的概括要復雜得多。

既有“四清”研究對運動過程的描述,多集中于宏觀上中央的決策過程與政策調整,或微觀上地方開展運動的具體步驟,往往忽視其從中央部署到地方落實的具體過程及其特點,即運動的部署與展開方式。事實上,“四清”運動自1963年底正式在全國鋪開至1966年后被納入“文化大革命”,一直是按照“分期分批”“點面結合”的原則開展。這一運動的推進方式造成不同地區“四清”開展的時間先后和運動烈度的懸殊,形成了“四清”在全國各地鋪開的時空錯位及各自特點。

所謂“分期分批”,即領導“四清”的黨委*1964年9月至12月“后十條”修正草案時期,全國統一由地委安排本地區“四清”批次。而在此之前的“前十條”“后十條”和之后的“二十三條”時期,各省省委可以決定本省負責領導“四清”的黨委級別,不同地區具有一定差異。根據中央部署的基本精神,對所轄區域“四清”的開展作出規劃,需在時間上分期,在空間上分批。自1963年至1965年,每年農閑時節,各地會集中力量發動和推開本地區的“四清”,最終在三年到四年的時間內分期分批地完成本地區的運動。“分期分批”是中共在土改過程中逐步形成的農村政治運動的開展方式。*中華人民共和國國家農業委員會辦公廳編:《農業集體化重要文件匯編》下冊,中共中央黨校出版社,1981年,第543頁。20世紀60年代社會主義教育運動依然沿用。*參見中共中央文獻研究室編:《建國以來重要文獻選編》第14冊,中央文獻出版社,2011年,第73頁。“四清”運動伊始,中央在《關于目前農村工作中若干問題的決定(草案)》(即“前十條”)中,就以河南省為例,要求各地采用“分步驟地進行工作并經過試點的辦法”開展社教運動。*《農業集體化重要文件匯編》下冊,第670頁。《關于農村社會主義教育運動中一些具體政策的規定》(即“后十條”)又強調:“毛澤東同志一再指示,運動的進行,必須分期分批,在一個地區內應當容許有先有后,參差不齊。”*中共中央文獻研究室編:《建國以來重要文獻選編》第17冊,中央文獻出版社,2011年,第331頁。“前十條”“后十條”下發后,各地黨委一直按照“分期分批”的方式開展“四清”。其結果確實在全國形成了一個“參差不齊”的局面:一些地區“四清”工作隊訪貧問苦、扎根串連,主要依靠工作隊員開展“四清”,此為“點”(試點);其他地區工作隊僅傳達中央部署,制造運動的氣氛和聲勢,主要依靠當地干部開展運動,其運動的激烈程度遠低于前者,即為“面”。為了調整這兩種地區之間的張力,中央緊跟著又提出“點面結合”的原則。

“點面結合”是在1963年11月“后十條”中加入“四清”運動指導原則,要求在進行“點”上“四清”的同時還要注意“面”上工作。“其所以必須點面結合的理由,是因為這次社會主義教育運動是由點到面,分期分批鋪開的,暫時不系統搞運動的社、隊,在一個時期內占大多數,而且由于點上運動的開展,對面上必然引起很大的震動,如果我們放松了廣大面上的工作,就會造成嚴重的損失。”中央據此對“點”和“面”的工作作出具體規定:“點上的工作要做得細致,時間長些,需要三個月左右。面上的工作,起煞住歪風、發動群眾、初步搞好干群關系、初步打擊階級敵人的作用,時間只要二十天左右就夠了。”*《建國以來毛澤東文稿》第10冊,中央文獻出版社,1996年,第389頁。

1963年9月“后十條”草案制定后,10月間中央與河北、河南、湖北、湖南、廣東五省省委、若干地委和中南局領導分別開會,又同華東局領導人、華東各省委的領導人進行討論。中央認為“農村社會主義教育運動,應當點、面結合去做為最有利。因此,在九月文件上作了修改,加進了點、面結合的一段。”*《建國以來毛澤東文稿》第10冊,第387頁。實際上,此時“四清”已經基本結束試點階段,準備在全國范圍鋪開。但“點”和“面”的稱謂此后仍被沿用。“點”從“試點”變成了“重點”,代表集中力量重點進行“四清”的地區。“面”則代表以“生產建設”為主進行“四清”的地區。在各地具體實踐中,“點”、“面”“四清”的區別多表現在工作隊的規模上。“點”上“四清”的工作隊規模較大,可直接組織每個生產大隊的“四清”。其在扎根串連、定案退賠、階級成分復議等各個階段都進行得較為徹底,群眾運動較為深入和激烈,因而又稱系統“四清”。“面”上“四清”由于工作隊規模小,主要工作以宣講有關文件為主,具體運動多由當地干部負責組織。很多情況下,“面”上“四清”實際是在為“點”上“四清”做準備工作。

雖然在“后十條”之后的各級文件中,“點”、“面”“四清”的概念常常同時被提及,但這兩種“四清”工作方式并非同時進行,其內容和目的也不盡相同。而且,在很多地區往往是以“點”帶“面”,逐年推進的。“面”上“四清”,可理解為運動的初步發動,制造聲勢并配合本地區“點”上的工作;“點”上“四清”則以整頓基層干部作風為核心。由于農閑時間有限,工作隊的力量也有所不逮。1963年冬,各地黨委先確定該地區的“點”,集中力量進行“四清”,其他地區則同時進行“面”上的工作。其后兩年的農閑時節,前一年進行“面”上“四清”的地區中,一部分開始進行“點”上“四清”。工作隊則從前一年的“點”撤出,進駐本年度的“點”,其他地區繼續進行“面”上的工作。直到在黨委規定的時間內,該地區的“面”全部變成“點”,工作隊在該地區完成全部“點”的工作。這就是所謂“由點到面”和“分期分批”,也是“四清”運動的開展程序和邏輯。

在各地具體實踐中,1963年至1966年的農村“四清”運動形成了三個大的批次。“前十條”試點結束后,中央以“前十條”“后十條”為指導在全國范圍鋪開“四清”工作,形成了1963年底至1964年初的“四清”第一批次。福建省連江縣浦口、筱埕公社*參見成波平:《連江縣的“四清”運動》,《黨史研究與教學》1989年第6期。,湖南省邵陽地區下的17個公社*參見易奇勛,魯寶:《湖南邵陽“四清”運動始末》,《文史博覽(理論版)》2009年第5期。,山西省離石縣*參見張愛明:《山西省離石縣“四清運動”述評》,《山西農業大學學報(社會科學版)》2015年第3期。等地區即被劃入其中。1964年9月《農村社會主義教育運動中一些具體政策的規定(修正草案)》(即“后十條”修正草案)和“桃園經驗”等“奪權樣板”下發后,全國各地安排了本地區開展大會戰的“重點縣”。這也是“四清”第二批次,包括北京市通縣*參見張洪林,孫連慶:《通縣“四清”運動和通縣地區“四清”大會戰》,《北京黨史》2003年第4期。,吉林省琿春縣*參見潘洪偉:《吉林省琿春“四清運動”探析》,《長春工業大學學報(社會科學版)》2006年第1期。,湖北省麻城縣*參見邢建東:《麻城“四清”運動初探》,碩士學位論文,上海師范大學,2013年。等。1965年1月《農村社會主義教育運動中目前提出的一些問題》(即“二十三條”)下發后,中央要求各地作出1968年前分期分批搞完“四清”的規劃。*參見中共中央文獻研究室編:《建國以來重要文獻選編》第20冊,中央文獻出版社,2011年,第182頁。“文化大革命”前在“二十三條”指導下完成“四清”的地區屬于運動的第三批次,僅發生于1965年底至1966年初,之后的農村社教被“文化大革命”所取代。第三批次包括北京市房山縣*參見王楠:《“四清”運動的困境——以北京市房山農村地區為例》,碩士學位論文,中國社會科學院研究生院,2012年。,山西省某市晉陽公社*參見常利兵:《運動作為一種治理術——以晉陽公社社會主義教育運動為例》,行龍主編:《回望集體化——山西農村社會研究》,第241—274頁。,河北省正定縣*參見路子達:《安子文蹲點二十里鋪研究》,《北京黨史》2017年第6期。等。至此,全國“四清”三個大批次基本結束。*現有關于“四清”批次研究的論文可參見劉彥文:《“四清”工作隊隊員人次考》,《當代中國史研究》2009年第2期。

筆者注意到,上述“四清”漸次開展的三個批次造成了各地運動的時空錯位,地方“四清”的時間和空間差異由此形成。因此針對前文所述“四清”僅在全國1/3的地區展開的情況,更準確的理解應為全國僅有1/3的地區進行了“點”上“四清”。而“面”上“四清”基本上覆蓋了全國。

“四清”個案在開始時間上的先后差異及其隨之所表現出來的內容上的不同,實質上是“分期分批”“點面結合”這一獨特的運動展開方式造成的。要進一步減弱乃至消除既有“四清”研究中宏觀與微觀的隔絕,尚需對“四清”運動在時間和空間上的分布有一個完整清晰的把握。據此,本文將對“四清”分期進行空間上的對應說明與拓展,以期形成一個解釋框架的雛形。

二、“四清”的分期:從兩分法到三分法

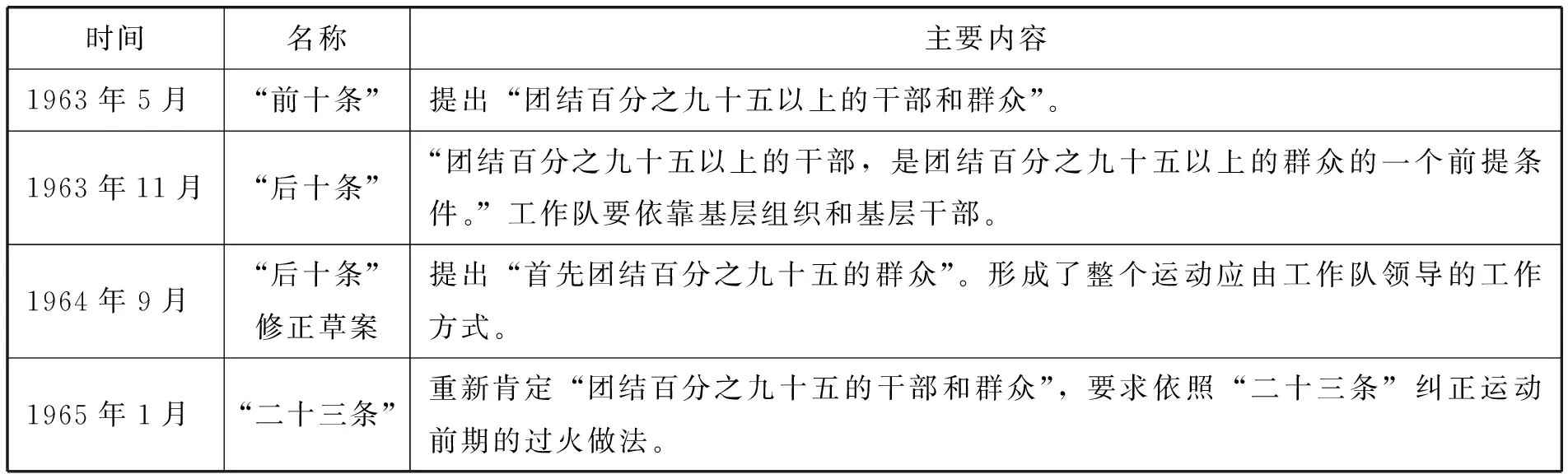

“四清”運動的歷史分期存在微觀與宏觀難以銜接的問題。要將上述“四清”在微觀上“有先有后,參差不齊”的差異納入宏觀的解釋框架,首先需要對傳統的“四清”分期作出必要的調整。學界一般肯定“四清”期間中央先后形成的指導性文件:“前十條”、“后十條”、“后十條”修正草案和“二十三條”等,是“四清”分期的主要依據和基點(見表1)。

表1 “四清”運動中的指導性文件

既有研究對“四清”運動大多采用“小四清”和“大四清”的分期,即以1965年1月“二十三條”為界將“四清”運動劃分為前后兩個階段。學界一般認為1964年下半年經過“大兵團會戰”和反右傾,各地的“小四清”逐漸轉向以“清政治”為主的“大四清”。*鄭謙:《社會主義教育運動的過程和體制性分析》,《中共黨史研究》2006年第2期。隨著微觀研究日漸增多,“兩分法”的弊端逐步顯露。一方面,這種分期方式難以兼顧中央和地方兩個敘事主體。既有“四清”研究顯示,由于“桃園經驗”等“奪權樣板”的影響,“大四清”中“清政治、清經濟、清組織、清思想”的概念在1964年下半年就逐漸成為運動的主流,*相關研究有郭德宏、林小波:《四清運動實錄》,第171頁;成波平:《連江縣的“四清”運動》,《黨史研究與教學》1989年第6期;劉洪升:《河北省農村“四清”運動始末》,《黨史博采》2004年第7期等。但至1965年1月才得到中央正式認可。因此在運動內容的層面上,中央文件中的“大四清”始自1965年1月;而地方實踐的“大四清”從1964年下半年就開始了。“二十三條”下發后,有些地方的“四清”實際發生了二次轉向。這個大、小“四清”內容交叉的歷史階段給“四清”歷史時期的劃分造成一定困難。另一方面,“小四清”和“大四清”的歷史分期,從屬于“四清”到“文化大革命”的歷史邏輯,是服務于“文化大革命”研究的分期方式,無法體現“二十三條”肯定“團結百分之九十五的干部和群眾”的積極意義;同時,也不能很好地解釋和呈現地方“四清”的差異和特點。

本文認為,“四清”運動應采取“前十條”“后十條”(1963年5月20日至1964年9月18日)、“后十條”修正草案(1964年9月18日至1965年1月14日)和“二十三條”(1965年1月14日至1966年5月)三階段的分期法。這樣的分期可使中央文件通過與“四清”批次的對應,聯系全國各地的微觀個案。前文已述,各地黨委每年都安排一部分地區在冬季農閑時節進行“四清”,1963年至1966年農村“四清”形成了三個批次。“前十條”“后十條”、“后十條”修正草案和“二十三條”不止對應中央部署“四清”的三個階段,也實際對應這三年農閑時節三個批次的地方“四清”。這既符合當時的運動實際,也符合中央對運動的理解和部署。就個案研究而言,三階段分期能在地方運動的書寫中使中央和地方的“四清”敘述步調一致,也可使不同時段、不同地區的地方“四清”準確找到所對應的歷史階段。

如前所述,由于對“四清”的部署方式、時空錯位缺乏完整、清晰地解釋,造成“四清”研究中宏觀研究與個案研究難以契合。“四清”運動的三階段分期有效連通了個案研究與宏觀歷史敘述。以此為基礎,下文嘗試形成一個基于“四清”運動在各地時空錯位的解釋框架,厘清“四清”運動在全國的發展脈絡。

三、三類地區:“四清”分期的空間拓展

在“四清”歷史敘述中引入“分期分批”“點面結合”的概念,通過對地方“四清”所屬批次的歸納,可將宏觀歷史敘述落實到微觀個案的類型上。本節嘗試將“分期分批”展開的各地方“四清”歸納成三個類型,進一步明確“四清”個案各自所處的歷史階段及其特點;并試圖在“四清”宏觀與微觀歷史敘述之間構建某種聯系。

“分期分批”運動的展開方式,決定了1963年至1965年三批“四清”各有其所對應的不同地區,這使得地方“四清”的時間與地點可以一一對應起來。“四清”運動在時間上三階段的推進,便可轉化為不同地區在空間上的鋪展。據此,本文將地方“四清”劃分為如下三類地區。即屬于1963年、1964年批次的,始終都是“點”上“四清”的A類地區;屬于1963年、1965年批次進行“點”上“四清”,但在1964年冬進行“面”上“四清”的B類地區;屬于1963年批次,此后直至“文化大革命”前一直進行“面”上“四清”的C類地區。由于“四清”運動的時空錯位,三類地區各自對應不同的階段性特征,展現出運動在時間、空間以及內容上的三種形態。

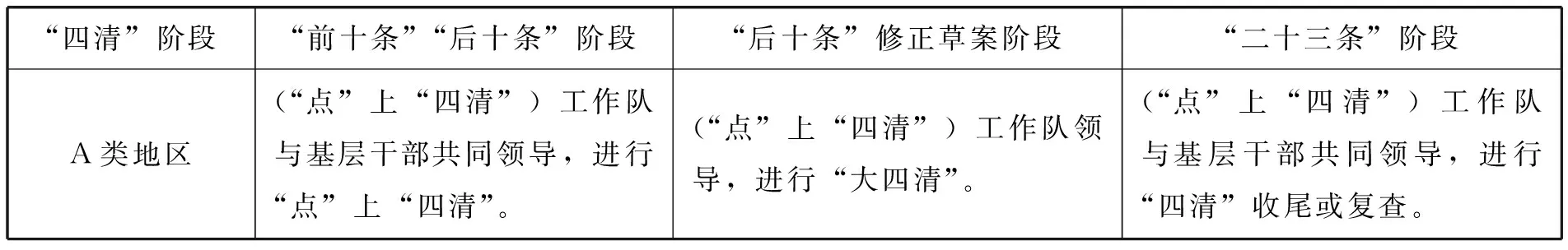

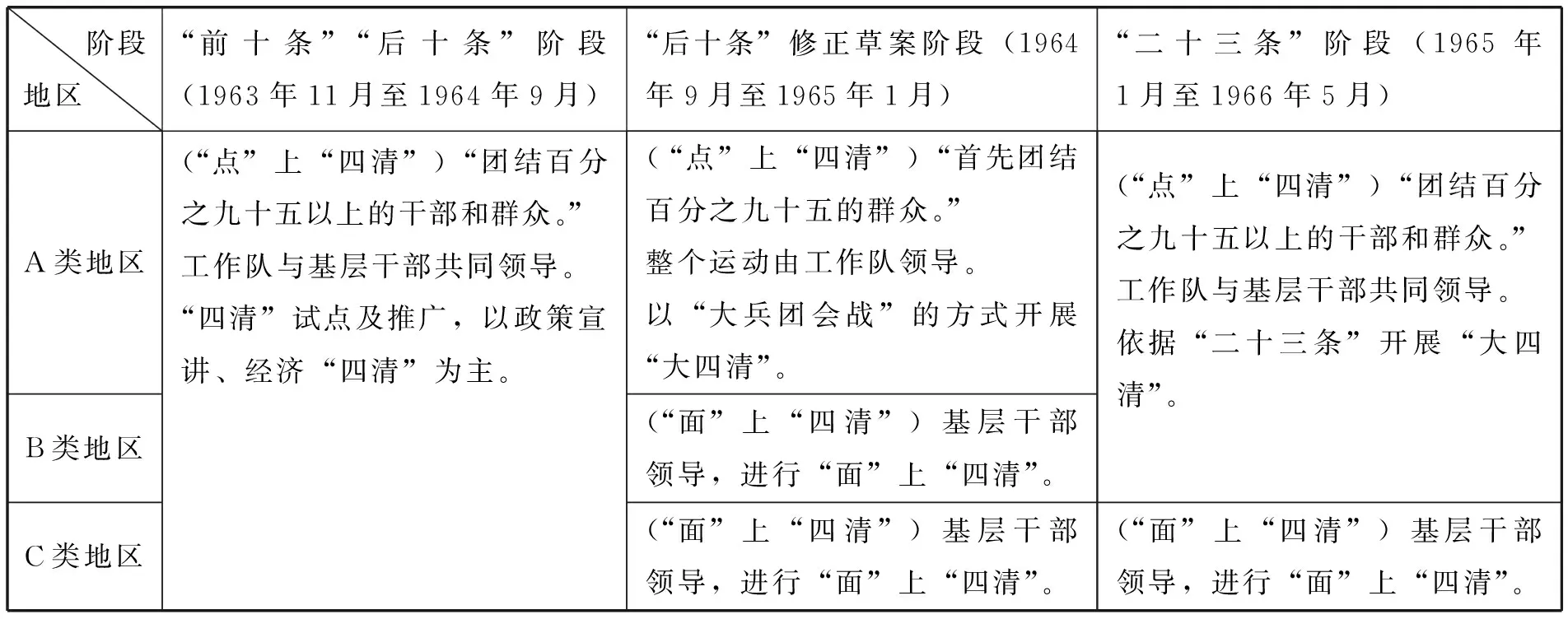

表2 “四清”的A類地區

A類地區是1963年至1966年一直進行“點”上“四清”并如期結束運動的地區(見表2)。這是三類地區中唯一在1964年9月“后十條”修正草案指導下進行系統“四清”的地區,也就是劉少奇掛帥后進行“大兵團會戰”的地區。該類地區幾乎從頭到尾走完了運動的整個歷程,基本符合傳統黨史對“四清”的敘述和結論。相較于后兩類,A類地區主要呈現出如下三方面特點:

其一,A類地區進駐了規模最為龐大的工作隊。在“后十條”修正草案指導運動期間,A類地區根據中央精神,采取“一個專區搞一個縣”的政策進行“大會戰”。1964年8月16日,劉少奇在給中央的信中提出要集中力量“打殲滅戰”,“把各縣工作隊集中到地委,省委工作隊也分到各地委,在省委、地委領導下集中搞一個縣。”*金沖及:《劉少奇傳》下冊,中央文獻出版社,1998年,第961頁。這樣“一個縣可以集中工作隊員數千人上萬人,聲勢浩大”,“力量集中,領導加強,便于打殲滅戰,便于掌握運動的火候”*薄一波:《若干重大決策與事件的回顧》下卷,第1119頁。。直到1965年1月“二十三條”否定“人海戰術”,后續批次工作隊的規模才得以大幅度縮小。因此在1964年9月至12月開展“點”上“四清”的A類地區,工作隊規模是“四清”運動中最大的。

屬于河北省“四清”A類地區的趙縣,運動之初工作隊共有隊員9445名,“與農戶比例接近一比八”*《趙縣的基本情況基本數據和運動概況》(1965年5月4日),河北省石家莊市檔案館藏,檔案號4—1—28。。同為A類地區的北京通縣,“大會戰”前該縣工作隊共2761人。1964年10月“大會戰”開始時,工作隊人數已增至21347人,工作隊人數陡增近10倍。*張洪林,孫連慶:《通縣“四清”運動和通縣地區“四清”大會戰》,《北京黨史》2003年第4期。湖南邵陽地直機關和12個縣(市)組織的工作隊共11332人,進駐只有 60 萬人口的邵陽縣中的7個區,平均每個生產隊有工作隊員2人*易奇勛,魯寶:《湖南邵陽“四清”運動始末》,《文史博覽(理論版)》2009年第5期。。湖北麻城社教分團共有工作隊員11544名,在縣直機關和8個區的76個人民公社開展運動。其中,中央機關291名,省直473名,地專機關603名,其他各縣10177名。*邢建東:《麻城“四清”運動初探》,碩士學位論文,上海師范大學,2013年,第12頁。

其二,A類地區“四清”的運動程度一般最為激烈。1964年下半年開展的A類地區“四清”,是在“后十條”修正草案指導下,以“大兵團會戰”為組織形式,以“桃園經驗”“小站經驗”為樣板開展的。工作隊基本沒有解放和依靠基層干部,僅依靠其人數眾多的工作隊,完全代替縣級以下基層政權,實現“整個運動都由工作隊領導”*中共中央文獻研究室編:《建國以來重要文獻選編》第19冊,中央文獻出版社,2011年,第197頁。。另一方面,在“桃園經驗”等“奪權樣板”影響下,A類地區“左”的傾向尤為明顯和突出*薄一波:《若干重大決策與事件的回顧》下卷,第1136頁。。“秘密扎根串連”“大兵團會戰”“奪權斗爭”等“四清”中最激烈的現象大都出現在該類地區。

其三,由于“二十三條”叫停了某些激進的政策措施,對A類地區的“四清”產生了比較復雜的影響。“二十三條”下發后,尚未完成“四清”的A類地區開始縮小工作隊規模和解放本地干部。已經完成“四清”的地區被要求以“二十三條”為標準進行復查。工作隊開始與當地干部共同領導和組織“點”上工作。一些A類地區工作隊員與當地干部之間的關系出現一定程度的緩解。在湖南邵陽,“二十三條”的下發,緩解甚至開始改變工作隊與基層干部對峙的僵局。該文件中所指出的“運動的性質、運動的重點是整黨內走資本主義道路當權派”等并未引起工作隊的普遍重視。但其中關于“不搞人海戰術”“打擊面不可過寬”“不搞逼、供、信”“及早解放大多數干部”“退賠可以減免緩”等規定,卻得到工作隊員普遍認可和積極貫徹。*易奇勛,魯寶:《湖南邵陽“四清”運動始末》,《文史博覽(理論版)》2009年第5期。由此,A類地區“點”上的緊張形勢出現了某種緩解和轉機。

在另一些A類地區,政策變化難免引起一些工作隊員的思想混亂和“四清”運動的滯緩與混亂。河北省趙縣的某些工作隊員,認為“‘四清’由此轉向了低潮”;“二十三條”是中央“對干部不放心”,“是泄勁的”*《大石橋分團貫徹二十三條情況》(1965年2月12日),河北省石家莊市檔案館藏,檔案號4—1—29。。“二十三條”傳達后,由于中央認為在少數民族地區搞社會主義教育運動會影響到民族關系,吉林琿春的“四清”工作團被要求立即撤出,該地的“四清”運動由此暫停*潘洪偉:《吉林省琿春“四清運動”探析》,《長春工業大學學報(社會科學版)》2006年第1期。。山東曲阜地區在“二十三條”頒布后,擺脫政治壓力的基層干部與“四清積極分子”之間的矛盾進一步激化,雙方沖突延續至“文化大革命”時期并愈演愈烈*李先明:《“四清”運動后期“二十三條”在山東曲阜的宣傳與貫徹》,《當代中國史研究》2012年第1期。。

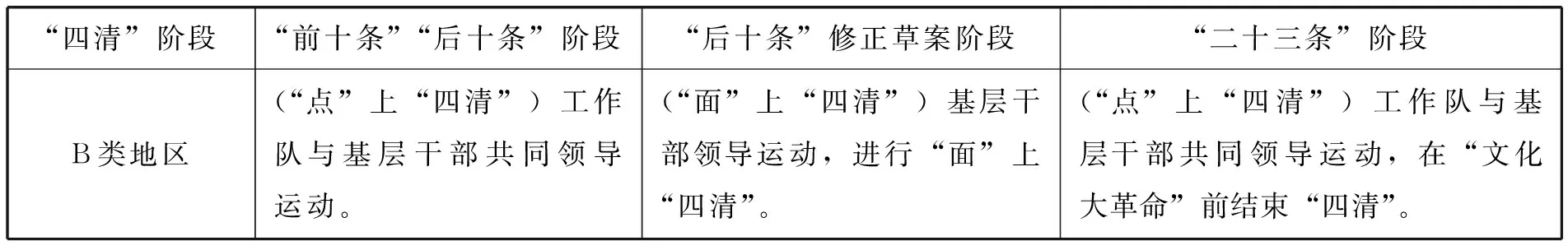

表3 B類地區

B類地區在“四清”運動開始時,大都處于運動的動員階段,當地干部大都沒有“上樓”,運動是由當地干部和工作隊共同領導。1964年9月“大會戰”開始時,B類地區并不是“四清”運動的重點地區。直到1965年秋冬,工作隊開始以新下發的“二十三條”為指針,開展“四清”運動(見表3)。不同于C類地區并未開展“點”上的“四清”就被直接納入“文化大革命”之中的是,B類地區的“四清”基本在“文化大革命”前如期結束。而與A類相比,兩類地區在運動步驟的安排上基本相同。*陳佩華(Anita Chan)等著,孫萬國等譯:《當代中國農村歷滄桑——毛鄧體制下的陳村》,牛津大學出版社(香港),1997年,第40頁;常利兵:《運動作為一種治理術——以晉陽公社社會主義教育運動為例》,行龍主編:《回望集體化——山西農村社會研究》,第241頁。由于“二十三條”要求“團結百分之九十五的干部和群眾”,否定“人海戰術”,要求盡早“解放干部”,B類地區工作隊按上述規定在清理經濟問題之前就解放出大多數當地干部,并在運動中依靠當地干部共同開展工作。*路子達:《安子文蹲點二十里鋪研究》,《北京黨史》2017年第6期。因而B類地區的工作隊對待基層干部,在懲治范圍和程度上都不及A類地區,運動中的“左”傾錯誤也較少。

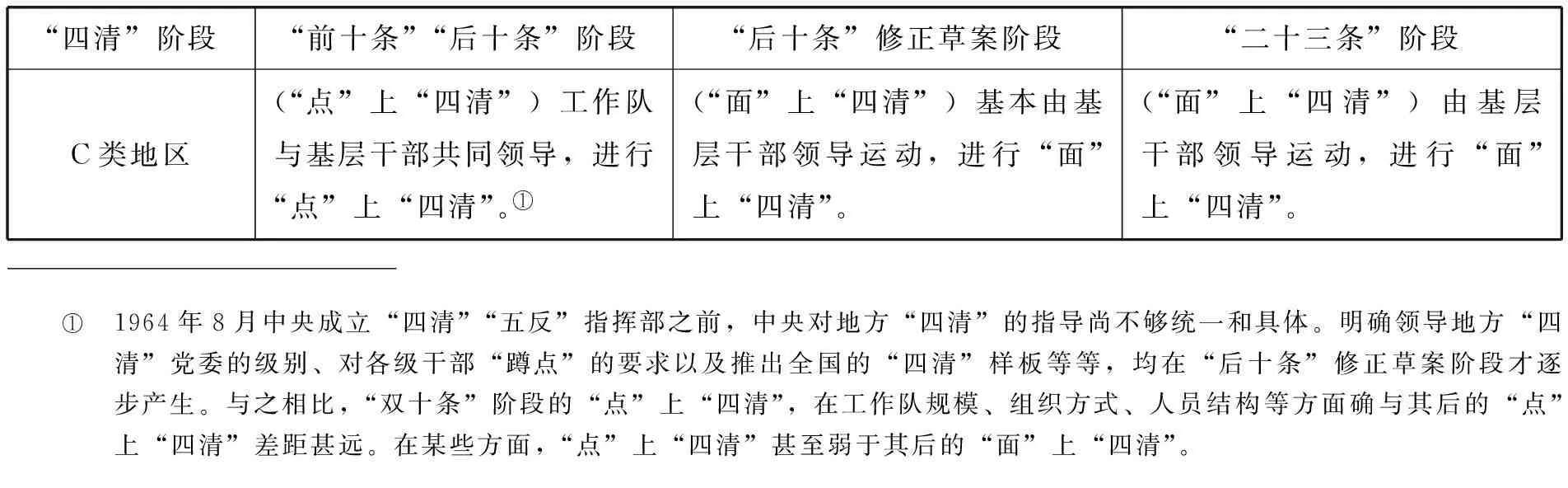

表4 C類地區

C類地區是既未在1964年下半年成為“大會戰”重點地區,又在“二十三條”下發后被歸入1966年下半年之后批次的所有地區。“二十三條”下發后全國各地都制定了本地1965年至1968年的“四清”規劃。*中共中央文獻研究室編:《建國以來重要文獻選編》第20冊,中央文獻出版社,2011年,第182頁。被劃入1966年至1968年批次的C類地區,在“文化大革命”開始時尚未開展“二十三條”指導下的“點”上“四清”,其后即被逐步納入“文化大革命”之中(見表4)。因此C類地區與前兩類地區同樣進行過“前十條”“后十條”宣講時的“點”上“四清”。但在其后兩個階段,當A類、B類地區先后開展“點”上“四清”時,C類地區則只進行過“面”上“四清”。浙江省海寧縣聯民村“四清”即屬于該類。“文化大革命”之前,當地公社下派的工作隊開展了政策宣講、清理賬目等“面”上“四清”工作,但均沒有直接沖擊到原本的基層權力結構。直到1966年5月上旬,來自部隊的工作隊進駐,才徹底改變了當地的權力結構和政治秩序。*張樂天:《告別理想——人民公社制度研究》,上海人民出版社,2012年,第107—173頁。但該村此時的“四清”已基本進入“文化大革命”的軌道了。

本文嘗試以時間上的三個歷史階段與空間上的三類地區,把各地開始時間前后不一、內容和激烈程度差別很大的、錯綜復雜的“四清”運動,更加完整和清晰地描繪出來。雖然是比較粗略的分類,但幾乎可以使每一個地區的“四清”都能找到其在時間、空間和內容上的歸屬。由此形成一個初步的解釋框架,匯總如下(見表5)。

表5 “四清”三類地區劃分

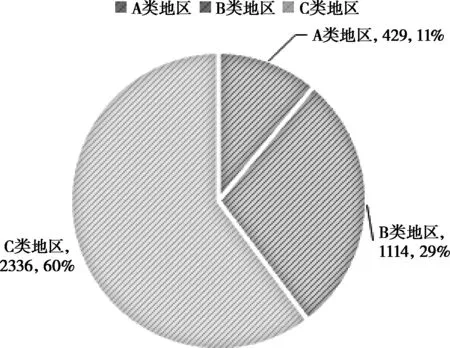

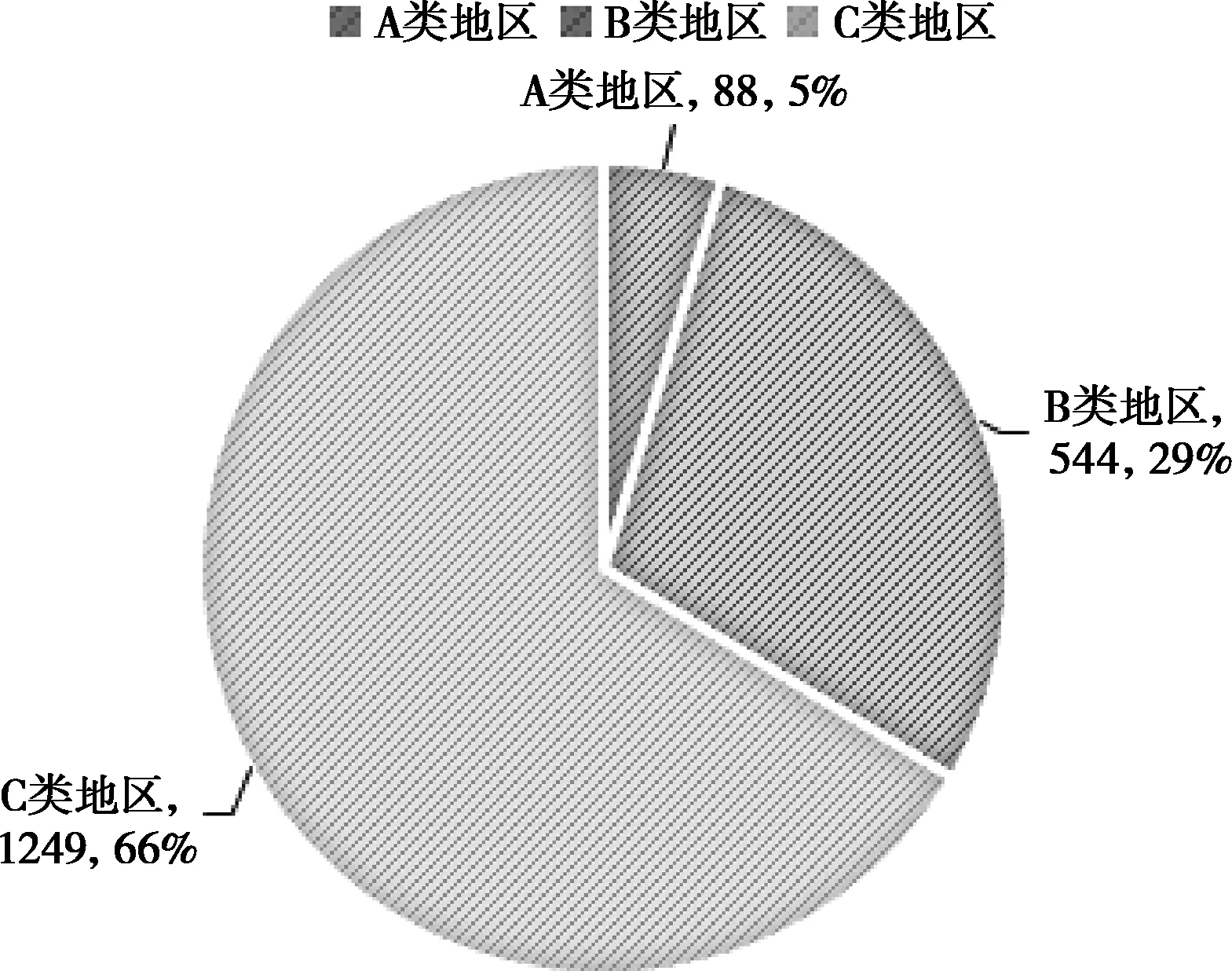

既有“四清”研究所提供的時間、地點、批次等樣本極為有限,尚不能形成規模以作出全國性的結論。但部分地區的批次數據已足以進行局部考察并對三類地區的范圍比例作出比較(見圖1、圖2)。

圖1 河北省“四清”三類地區數量(公社)及比例(1966年)

資料來源:劉洪升:《河北省農村“四清”運動始末》,《黨史博采》2004年第7期;郭德宏、林小波《“四清”運動實錄》,第204頁。

圖2 江蘇省“四清”三類地區數量(公社)及比例(1966年4月)

資料來源:王永華:《“四清”運動研究——以江蘇省為例》,人民出版社,2014年,第148頁。

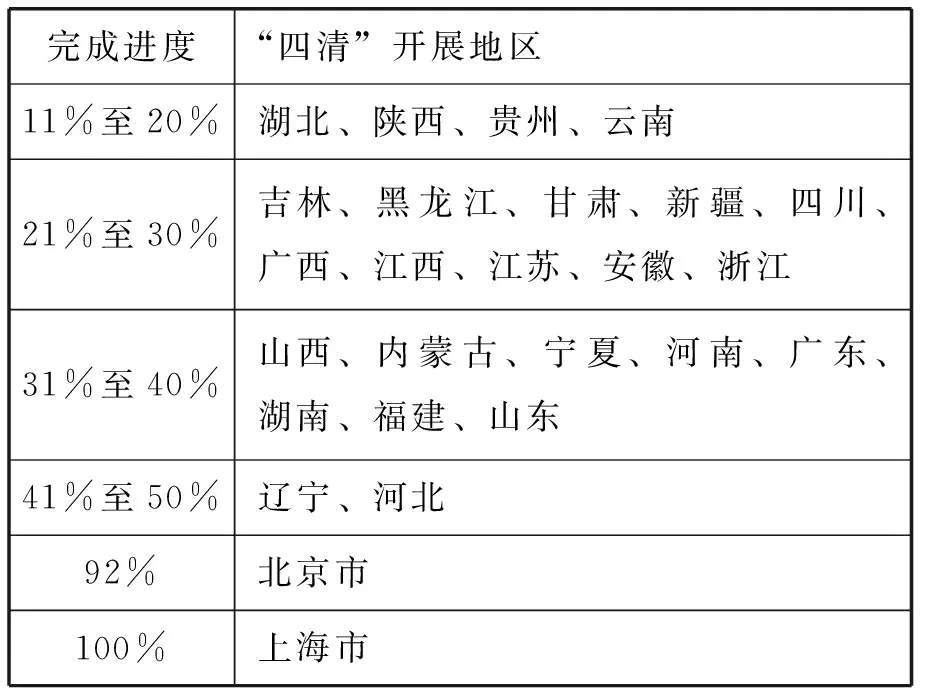

到1966年上半年,全國結束“四清”運動的地區占已經開展運動地區總數的32%,已完成運動40%以上的有遼寧、河北二省。全國開展“四清”運動的重點地區超過1/3以上。*薄一波:《若干重大決策與事件的回顧》下卷,第1134頁。《中國共產黨歷史》第2卷下冊,第730頁。河北、江蘇兩省A、B兩類地區比例符合“文化大革命”前“四清”的開展進度,與宏觀研究的統計數據基本相符。“文化大革命”中斷了“四清”“分期分批”的部署過程,結果剛完成1965年冬的批次,僅在全國1/3地區開展的“四清”運動,很快就被逐步納入“文化大革命”(見表6)。

表6 部分地區“四清”完成進度(截至1966年上半年)

資料來源:郭德宏、林小波:《“四清”運動實錄》,第334頁。

作為一個比較研究的框架,三類地區歸納了地方“四清”的三種進路,初步總結出三類“四清”的類型特點。目前地方“四清”研究,尤其是后兩類地區可供參考的個案屈指可數。要形成“四清”類型的比較研究,尚需大量個案的挖掘和補充。

本文提出了一個“四清”分類研究框架的雛形,希望通過類型研究打開“四清”過程層面的研究領域,連接既有的宏觀與微觀研究。未來隨著個案研究繼續發展,運動的分類框架會更為細化和科學,對“四清”運動的整體把握會更為條理和清晰。有關“四清”研究中更多的問題,如地方黨委如何處理“點”上“四清”和“面”上“四清”的關系,“點”上“四清”地區會對附近地區的干部和群眾產生怎樣的影響,同類型“四清”個案之間是否存在差別,還有怎樣的共同特點等等,都有待于更多微觀研究給出解答。