冀晉日報版《戎冠秀》研究

文 / 于紅 李雪梅

在抗日戰爭中做出巨大貢獻并被譽為“子弟兵母親”的戎冠秀,深深打動著抗日軍民的心。關于戎冠秀的事跡,最早流傳在民眾的口傳中。隨著田間《戎冠秀》詩集出版,戎冠秀的故事更加廣泛地流傳開來。田間《戎冠秀》詩集是最早將戎冠秀的故事變成具有戰斗力和影響力文字的作品,被翻印成多種版本。在諸多版本中,辨別傳播脈絡,理清傳播次序,找到最源頭的傳播母版,對于戰爭文學、英雄文學的傳播研究有著非常重要的意義。

最近,在山西北部五臺縣進行抗日戰爭文獻檔案資料普查中,在一戶老農家中發現一冊紙張變黃的《戎冠秀》,封面標明出版社是“晉冀日報出版社”。這冊《戎冠秀》系田間詩、婁霜木刻畫鉛印本,單面印刷,出版時間是1946年1月。這本書是目前發現的所有《戎冠秀》版本中最早的。

一、冀晉日報版《戎冠秀》概述

冀晉日報版《戎冠秀》為26cm×19cm(16開橫排)本,木刻插畫(位于頁面左)和詩句(位于頁面右)同放一頁并單面印刷,封面和封二則是單頁紙雙面印刷。封面中右部上方有“戎冠秀”三個黑體大字,下方有“婁霜木刻、田間詩”宋體小字,靠近封面邊角處有“冀晉日報社出版”仿宋小字。冀晉日報版《戎冠秀》內部有詩句25頁,配木刻插畫25幅,內容分六部分,分別為題像、第一章“窮光景”、第二章“翻身”、第三章“好老人”、第四章“參加群英會”、第五章“大生產”。

這本書收錄了兩個附件。《附件一》是由中共中央晉察冀分局、晉察冀軍區、晉察冀邊區行政委員會、晉察冀邊區各界抗日救國聯合會一起下發的《關于贈予戎冠秀同志以“北岳區擁軍模范——子弟兵母親”稱號的決定》,時間是1942年;《附件二》是由中共冀晉區黨委下發的《關于開展戎冠秀運動的決定》,時間是1946年1月。《附件一》《附件二》對于戎冠秀故事傳播、戎冠秀模范形象塑造有著重要的意義。但此后1946年9月出版、1948年10月再版的東北畫報社《戎冠秀》,1950年6月出版的知識書店《戎冠秀》,1953年6月初版、1954年1月再版的平民出版社《戎冠秀》,都沒有將其收入。

《附件一》是決定授予戎冠秀光榮稱號的文件,是后期開展“戎冠秀運動”的直接動因。《附件一》指出:“戎冠秀同志在1941年三個月反‘掃蕩’中間,對過往部隊多方關心,解決困難,保證部隊順利執行任務。曾經幾次救護傷員,不避危險,服侍安慰,無微不至,發生情況則親自安置傷員,親自放哨瞭望。這種偉大的母愛精神,實是邊區人民擁護子弟兵意志的集中表現。因此,特贈予戎冠秀同志以‘北岳區擁軍模范——子弟兵的母親’的稱號,并號召邊區全體女同胞、全體人民向戎冠秀同志看齊,廣泛開展戎冠秀擁軍運動。”[1]1《附件一》在之后諸多《戎冠秀》版本中均沒有再出現。直到1990年新華出版社出版的《戎冠秀(紀念文集)》才收入了這個文件。但這個文件與冀晉日報版《戎冠秀》中的《附件一》比較,不僅標點符號多處不同,一些字也被改動,如原先“豆腐腦兒”改成“豆腐腦”“母愛”改成“母親”等。

《附件二》是冀晉日報版《戎冠秀》出版發行的直接原因和目的。《附件二》指出:“一、二年來我區的擁愛擁優運動收到不少成績,而且涌現了些英雄模范,子弟兵的母親——戎冠秀同志,便是其中出色的擁軍模范,但是這一運動,直至今天尚未成為全面的群眾運動(四分區較好)。為了克服這一缺點,使之真正具有群眾性,展開戎冠秀運動是有極其重要的意義的。”[1]1此文下發后,轟轟烈烈的“戎冠秀運動”展開,但是此文件在之后諸多版本中,沒有再出現過。

《附件一》和《附件二》是冀晉日報版《戎冠秀》的創作原因和創作目的。冀晉日報版《戎冠秀》根據1944年晉察冀邊區群英大會上采訪戎冠秀為黨和八路軍所做出的模范事跡改編,采用敘事長詩形式,結合表現相應場景的木刻插畫。其敘事豐富,內容涉及戎冠秀的出身、出嫁、被地主壓迫、參加共產黨、扶助傷員、用實際行動支持抗日、被授予“子弟兵母親”等具體情節,細致描繪了戎冠秀所經歷的苦難日子和為共產黨、八路軍、抗日根據地群眾所做的貢獻。戎冠秀所說的話、所做的事,正代表了熱愛共產黨、愛護子弟兵的抗日根據地老百姓在抗日戰爭最為艱苦的日子里對戰爭勝利的堅定信念。

戎冠秀有堅定的革命信念,堪稱模范的共產黨員。在黨的擁軍政策出臺前,她已經做出顯著的模范事跡。她受到表揚后,更加激發革命熱情,成為一面光榮的擁軍旗幟。她對貧苦群眾非常關心,解決群眾困難,領導群眾生產、學習和工作,把群眾的事看成是自己的事。她刻苦勤勞,不怕困難,有優良的領導作風。

《附件二》中指出“在當前繼續深入開展學習戎冠秀的群眾運動具有極其重要的意義”[1]1。冀晉日報版《戎冠秀》正是響應這個號召,將戎冠秀人物形象和人物故事推到更廣的空間中去,大大拓展了戎冠秀的“子弟兵母親”形象。

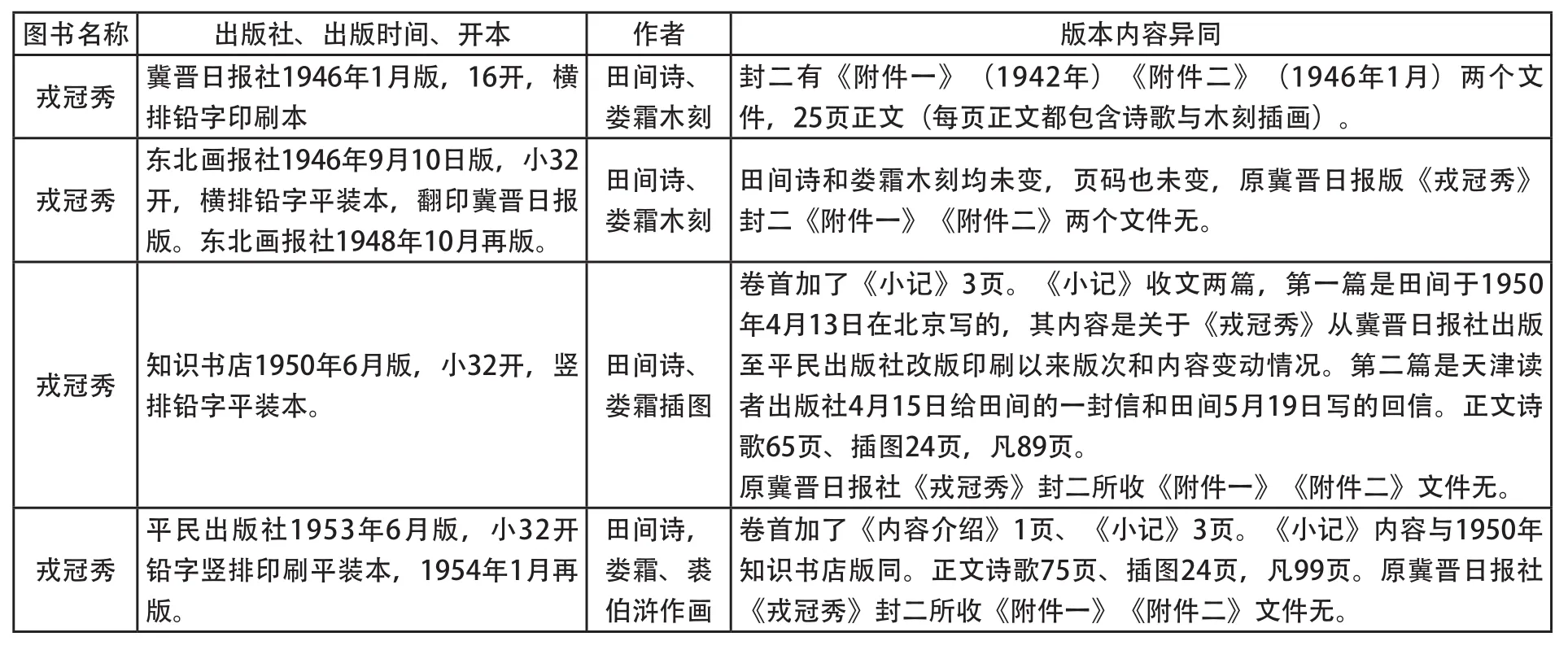

二、冀晉日報版《戎冠秀》版次傳播變化

田間這樣描述《戎冠秀》多次翻版改版情況:“這一本小書,一共印刷四次,連這一次,算是五次了。1945年初稿時,插圖是木刻,現在改成畫,我的詩也改成現在這樣子。婁霜和我,我們兩個人都會這樣想的,這本小書之所以還有一些讀者愛護,主要原因當然是由于斗爭的事件,英雄的故事,其次詩和畫的互相配合也有關系。”[2]9冀晉日報版《戎冠秀》第二頁末有“1945年11月初稿”字樣。[1]2這個版本應是田間長篇敘事詩初稿和婁霜木刻作品完成的最早時間。正因為群眾的認可和當時社會環境的需要,這本書被不斷地翻版改版。每次翻版、改版,《戎冠秀》版式、內容也都有改動,見表1。

表1 《戎冠秀》版本版次

(一)田間詩歌文字語言形式結構和內涵的變化

冀晉日報版《戎冠秀》原先的詩歌文字形式是俄羅斯(原蘇聯)詩人馬雅可夫斯基“自由體”詩體,知識書店版《戎冠秀》則改成了“四句一組、每句五字的整齊詩歌體”。例如冀晉日報版《戎冠秀》第一部分“題像”中有一段話“要是它紅上加紅,咱們就千年紅,萬年紅;要是它一黑,山水也要暗淡。山呀,水呀,永遠掛上這一盞燈”[1]3,在“知識書店版《戎冠秀》”第一部分 “題像”中有了變化:“要是燈常紅,光景就上升,要是燈一黑,山水照舊陰沉。好山呵好水,紅燈常掛上!好山呵好水,紅燈萬年明!”[3]1雖然兩者內容沒有什么大的區別,但文字語言句式結構的變化,使得原先發自肺腑的充滿激情的仿佛每一個字每一句都像是跳動著的音符在自由歌唱的“詩體”,變成了仿佛被束縛被拘謹的五言絕句體詩歌,難免呈現出一種干澀、古板、缺乏感情色彩的狀態。由“戰士”般熱情昂揚的自由體式變成了追求典雅句式、音韻結構的工整體式。田間《戎冠秀》長篇敘事詩歌的改動,與1945年革命時期和1950年共和國建立初期的社會環境、民眾心態緊密相關。

(二)婁霜木刻作品的變化

冀晉日報版《戎冠秀》木刻畫在知識書店、平民出版社版《戎冠秀》中,除《題像》的戎冠秀木刻像仍保留外,其余全部被被改成了繪畫作品。這些繪畫作品不是婁霜一個人完成的,而是他與裘伯滸合作完成的繪畫作品,繪畫篇幅仍然是24幅,繪畫內容沒有改變。木刻作品和繪畫作品兩者有著截然不同的風格,木刻作品整體畫風犀利,充滿了戰斗性和勃勃生氣。知識書店、平民出版社版中的繪畫作品完成在社會逐漸恢復平靜、準備大規模建設的1950年代,其蘊含和平時期特有的政治穩定、頌揚英雄、歌唱時代的特征。此繪畫作品雖是適應當時社會環境的需要而生,但無論詩歌文字還是繪畫作品,均失去了冀晉日報版《戎冠秀》作品的“本來面目”和“創作初心”。

三、冀晉日報版《戎冠秀》的當代價值

冀晉日報版《戎冠秀》保留了田間詩、婁霜畫的最原始版本,從版本信息、內容、敘事手法等方面,彰顯著解放初期的時代特色。為后續多個版本的繼承和改編提供了可供參考的母版,且后期每一版本的刊刻主旨基本上延續著這個版本,改變的只是在時代影響之下的一些形式。戎冠秀這位“子弟兵母親”的形象,被更加生動地呈現在文字中。

冀晉日報版《戎冠秀》除保留著具有時代特色的長篇自由體敘事詩歌和24幅木刻作品外,還收入了相關“戎冠秀運動”起源的兩份重要文件。這兩份文件在“戎冠秀”此后的數次翻版、改版出版中均刪除了,且數次翻版改版過程中,將田間詩歌文字語言結構形式和內容都進行了大的改動,且把婁霜木刻作品改為了繪畫作品。這樣的變動,使得我們看不到《戎冠秀》初始時期的本來面目。而冀晉日報版的發現,為研究《戎冠秀》的傳播提供了非常寶貴的文獻資料。

冀晉日報版《戎冠秀》及時適應了黨宣傳政策的需要。戎冠秀高大的“子弟兵母親”形象鼓舞了邊區全體女同胞。從此,全體人民向她看齊,廣泛開展了轟轟烈烈的“戎冠秀小組”擁軍運動。在共和國建立的日子里,戎冠秀又積極地投入到了家鄉的社會主義革命和社會主義建設事業當中。她把自己的兒子、孫子親自送去參軍,她的小兒子光榮犧牲在抗美援朝的戰場上。[2]1戎冠秀代表著一位“子弟兵的母親”對共產黨、對人民、對解放軍戰士、對養育她的祖國的愛。這也正是冀晉日報版《戎冠秀》在今天仍具有的重要意義。