廣西邊境地區縣級醫院實驗室應對突發公共衛生事件能力狀況調查

陳奕如,馮 俊,覃嫻靜,徐婷婷,陳其偉,劉德誠,馮啟明

(1.廣西醫科大學信息與管理學院,廣西 南寧 530021;2.廣西壯族自治區衛生計生委,廣西 南寧 530021)

醫院是監測突發公共衛生事件可能發生早期信息的前哨陣地,而當探查到突發公共衛生事件的信號時,能否及時做出實驗室診斷,提供快速、準確的支持證據,對確診和救治病例,采取有針對性的防控措施,從而避免疫情擴散至關重要[1-3]。醫院臨床實驗室由于具有獲取標本便利、人員經驗豐富、綜合檢測能力強等特點,在突發公共衛生事件的應對中起重要作用[3,4]。廣西作為中國面向東盟的前沿地區,“一帶一路”建設的重要門戶,邊境地區貿易和人員往來非常頻繁,各類傳染病和病媒生物經往來人員、攜帶物品、交通工具、貨物貿易等途徑傳入的風險極大[5]。因此,廣西邊境地區縣級醫院實驗室在監測和預警突發公共衛生事件中面臨較大挑戰。本研究以普查方法對廣西邊境地區22家縣級醫院進行問卷調查,了解實驗室突發公共衛生事件應對能力狀況,分析存在的薄弱環節,從而為制定提高廣西邊境地區縣級醫院實驗室應對突發公共衛生事件能力的政策措施提供依據。

1 對象與方法

1.1 調查對象

廣西百色市、崇左市、北海市、欽州市和防城港市是與越南接壤(陸地或海洋)的邊境地區。該五個地級市共有22個縣(市)。本次研究采用普查方法,對22 個縣(市)的全部縣級綜合醫院(共22家)作為調查研究對象。

1.2 調查內容

根據本課題組構建的縣級醫院突發公共衛生事件衛生應急能力評價指標體系[5],編制縣級醫院實驗室應對突發公共衛生事件能力狀況調查問卷。內容主要包括實驗室檢驗人員基本情況、檢測鑒定相關致病源能力、生物安全實驗室數量和相關技術操作掌握情況、實驗室診斷相關機制等。正式調查前,隨機抽取2 所縣級綜合醫院進行預調查。根據預調查反饋意見對問卷進行修改。

1.3 調查方法

2015 年1-5月,課題合作單位廣西衛生與計劃生育委員會下發調查通知給縣衛生計生局。在課題組指導下,由縣衛生計生委組織被調查單位填寫調查問卷。縣綜合醫院選擇1名業務骨干作為調查員,負責本單位問卷填寫。問卷填寫完成后,由所在單位領導審定、簽名并加蓋公章,通過縣衛生計生局審核后報送廣西衛生與計劃生育委員會衛生應急辦公室。課題組統一對調查員進行問卷內容和填寫要求等培訓,并且對所有問卷進行審核,不符合要求的問卷,返回給調查員重新填寫。

1.4 資料統計分析方法

采用EpiData 3.0 軟件建立數據庫,由兩名課題組人員分別錄入,并對其進行核對。對兩次錄入不一致的數據,查看原始問卷予以糾正。采用描述性統計方法對資料進行分析。

2 結果

2.1 醫院實驗室檢驗人員基本情況

22家縣醫院實驗室檢驗人員共392人,平均每所17.8人,占醫院衛生技術人員總數3.7%(392/10,644),醫院實驗室檢驗人員最多的38人,最少的只有7人。實驗室檢驗人員中,本科及以上學歷占29.5%,專科學歷占63.3%,中專及以下學歷占7.2%;高級職稱占2.6%,中級職稱占26.3%,初級及以下職稱占71.1%。

2.2 醫院實驗室檢測突發公共衛生事件相關致病源能力情況

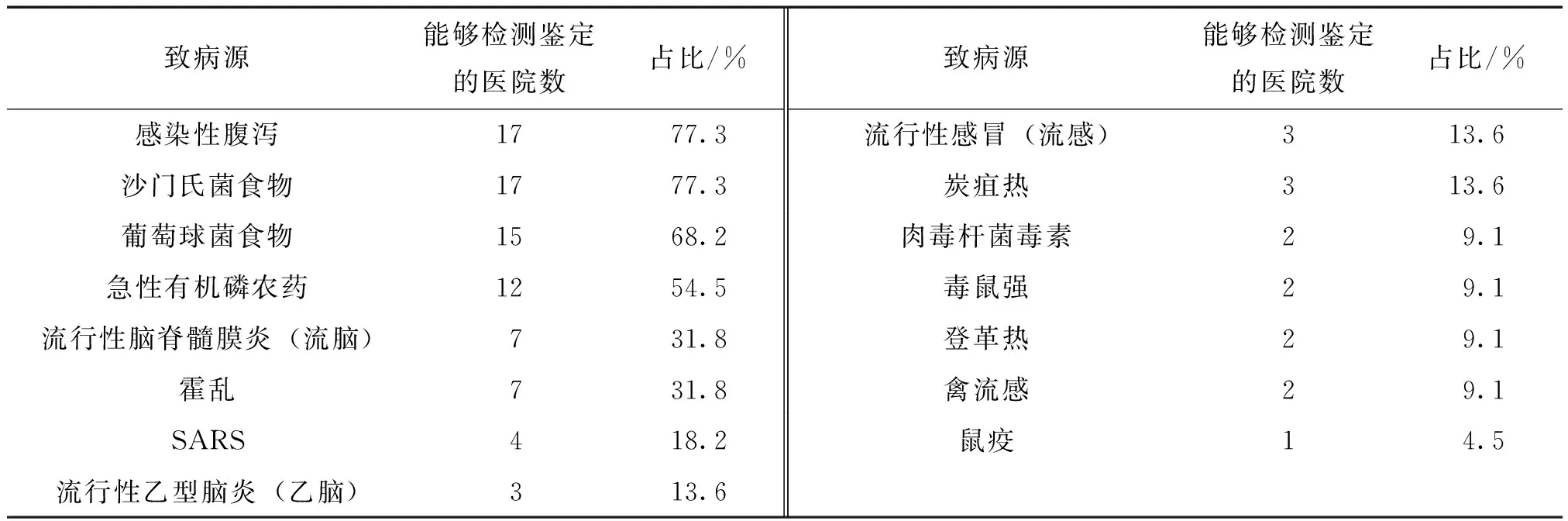

沒有一所縣醫院報告實驗室能檢測鑒定表1所列全部致病源。具有檢測鑒定鼠疫、登革熱、人類禽流感、肉毒桿菌毒素中毒、毒鼠強中毒等能力的醫院低于10%,見表1。

表1 22所縣醫院實驗室檢測致病源能力情況

2.3 醫院生物安全實驗室數量和相關技術操作掌握情況

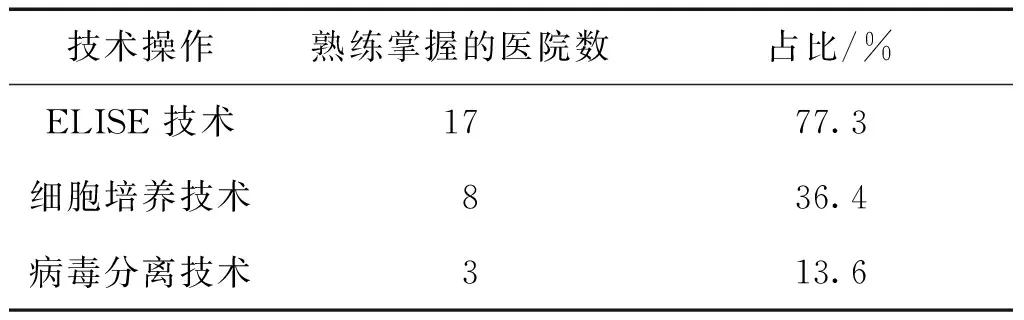

22所縣醫院中,只有9所縣級醫院擁有二級生物安全實驗室(BSL-2),覆蓋率為40.9%;所有縣醫院均無三級生物安全實驗室(BSL-3)。由表2 所示,大部分縣醫院可以開展ELISE 技術,占77.3 %(17/22),細胞培養技術和病毒分離技術開展比例則較低,分別為36.4%(8/22)和13.6%(3/22),見表2。

表2 22所縣醫院實驗室突發公共衛生事件應用相關檢測技術

2.4 醫院實驗室應對突發公共衛生事件管理相關機制情況

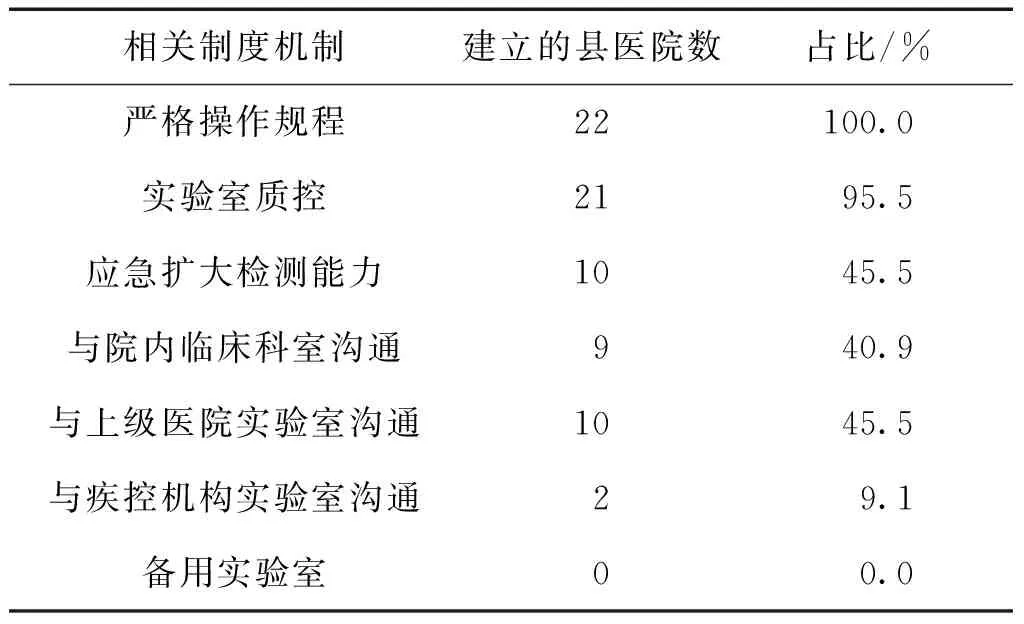

所有縣級醫院實驗室均制定嚴格的操作規程和管理制度;95.5%(21/22)的醫院實驗室有完備的質控機制;45.5%(10/22)的醫院實驗室可以應急擴大實驗室檢測能力;40.9%(9/22)的醫院實驗室與本院臨床科室溝通標本檢測結果;45.5%(10/22)的醫院實驗室與上級醫院實驗室建立溝通協作機制;9.1%(2/22)的醫院實驗室與疾控機構實驗室建立溝通協作機制;一旦實驗室被污染,所有縣級醫院均沒有備用的實驗室供使用。見表3。

表3 22所縣醫院實驗室應對突發公共衛生事件管理相關機制

3 討論與建議

3.1 廣西邊境地區縣級醫院實驗室檢驗人力素質有待改善

衛生人力素質是制約醫療機構開展各項醫療衛生服務(包括突發公共衛生事件應急工作)的關鍵,如果醫院的衛生人員素質低,將無法勝任重大突發性衛生事件的應對[6]。本次調查發現,廣西邊境地區縣級醫院實驗室檢驗人員素質不高,學歷以專科為主(63.3%),初級及以下職稱占大多數(71.1%)。顧春英等研究也顯示,我國縣(區)級醫院實驗室人員數量比縣級CDC高,但高級專業人員比例較小,博士、碩士學歷偏低[7]。廣西邊境地區大部分屬于貧困地區,縣級醫院衛生技術人員收入相對較低,難于保留和招聘高水平人才。因此,應該在財政補助、人才招錄和人才激勵等方面給予傾斜,提高廣西邊境地區縣級醫院衛生人力尤其檢驗人員數量和質量,從而提升其應對突發公共衛生事件能力。

3.2 廣西邊境地區縣級醫院實驗室檢測能力較為薄弱

醫院實驗室不僅作為信息監測的端口,而且是對收集到的信息進一步作確診分析的技術平臺,因此醫院對突發公共衛生事件的診斷和識別在一定程度上取決于實驗室的檢測能力[8]。國內一些研究顯示,縣級醫療機構開展病原微生物的檢測種類有待進一步提高,對新發傳染病和常見中毒的診斷和鑒別能力弱,對突發公共衛生事件應急預案規定的致病微生物分離鑒定能力低下[9,10]。本次調查發現,廣西邊境縣級醫院實驗室對中毒和病原生物檢測能力不足,細胞培養技術和病毒分離技術開展比例較低。這可能主要與廣西邊境地區政府對縣級醫院投入不足,實驗室設備相對陳舊老化等有關。廣西邊境地區主要是“老少邊窮”地區,因此,國家和自治區層面應該在相關政策、資金和項目給予支持傾斜,增加專項投入,幫助邊境地區縣級醫院提高實驗室突發公共衛生事件的診斷和識別水平。

選擇適宜的檢測方法,開展實驗室檢測,對疾病的確診和突發公共衛生事件的確認極其重要[3]。本次調查顯示,大部分縣級醫院(77.3 %)在突發公共衛生事件檢測中應用ELISE 技術。這可能與其敏感性高、簡單、快速有關。但ELISE法檢測試劑種類多樣,其非特異性評價不夠完善,因此,要針對ELISA方法在突發公共衛生事件應對中的重要性,加強該方法的評價工作[3,11]。

3.3 加強縣級醫院實驗室生物安全基礎條件建設,確保實驗室生物安全

二級生物安全實驗室是開展病原微生物檢驗工作的基本的功能實驗室,也是保障檢驗人員生物安全的基本設施[12]。本次調查顯示,廣西邊境地區22所縣級醫院只有9所擁有二級生物安全實驗室,覆蓋率只有40.9%(9/22)。非典型性肺炎發生后,我國將實驗室生物安全提到了極其重要地位,對醫療機構實驗室進行了生物安全備案,加強了實驗室的生物安全監管,但醫院實驗室的規劃建設及生物安全管理現狀不容樂觀,許多醫院特別是基層醫院尚缺乏系統認識[13]。因此,必須加強縣級醫院實驗室生物安全基礎條件建設,同時要增強防護意識,規范病原微生物實驗活動,確保實驗室生物安全[14]。醫院實驗室生物安全由于自身的特點,與其他機構實驗室生物管理范圍和管理重點應該有差異,感染性疾病的防控是醫院特別是綜合性醫院的實驗室生物安全管理重要內容[15]。另外,不同級別醫院的實驗室生物安全管理的策略應該有所不同,二級及以下的醫院臨床檢驗實驗室生物安全管理重點在于嚴格規范各種樣本流通環節,注意預防標本轉運等環節引起病原體擴散而引起的醫療安全問題[15]。

3.4 廣西邊境地區縣級醫院實驗室與其他機構實驗室溝通協作機制有待完善

本次調查顯示,只有9.1%(2/22)的縣級醫院實驗室與疾控機構實驗室建立溝通協作機制,沒有一家縣級醫院實驗室與邊境國境衛生檢疫部門建立聯系。在應對突發公共衛生事件中最重要的就是能夠在事發后最短時間內確定病因,及時救治,有效控制疫情的傳播,就需要醫院臨床實驗室和其他衛生機構實驗室既要發揮各自的作用,又要相互配合[4]。根據廣西邊境地區縣級醫院實驗室檢測能力不足的實際,建議縣醫院實驗室與檢測能力強的上級醫院建立遠程會診機制,同時,建立健全與院外其他部門之間的長效溝通協調機制,尤其是與口岸衛生檢疫部門的溝通協調。

隨著“一帶一路”倡議的推進,廣西作為 “一帶一路”建設的重要門戶,與“一帶一路”沿線國家尤其東盟國家交往規模、頻度的不斷擴大,傳染病跨國跨境傳播風險加大。因此,廣西邊境地區醫療衛生機構及其實驗室應該加強境外國家相關機構及其實驗室之間的交流和合作,提高監測預警和應對突發公共衛生事件的能力。