劉國權“真誠與認真”才是影視環境良性發展的不二法門

王涵

怎樣的影視生態環境才是良性的?對于這個問題,每個影視從業者都有自己的考慮和答案,但劉國權的回答簡單而又有力:“就是兩個詞:真誠和認真。真誠指的是對你的觀眾真誠、對你的作品真誠;認真就是我們認認真真、踏踏實實去做事,急功近利的心態少一些,盡量做到完美,不留遺憾。”言簡意賅的兩個詞包含了劉國權對當下影視生態環境的認知,雖然這兩個詞語看起來樸實、簡單,但實際操作起來卻需要跨越重重艱難。

把悲情包裹喜劇“外衣”,探索“悲情喜劇”的道路

畢業于北京電影學院導演系的劉國權是一位典型的東北漢子,性格幽默爽朗的他作品風格也自成一派,創作出了《幸福起航》《孝子圓夢曲》《媳婦是怎樣煉成的》等眾多叫好又叫座的優秀作品。對于執導過眾多現實主義題材作品的劉國權來說,此類題材對他有著獨特的魅力:“現實主義是一個恒久不變的主題,無論什么表達方式,喜劇也好悲劇也罷,它是最貼近我們當下觀念的表現形式。”但對于今后的工作方向,劉國權導演表示未來有無限可能,“拍了這么多年的戲,作為一個導演,自然希望嘗試的方向越廣越好,多接觸一些題材,無論是網劇還是IP,如果緣分到了,碰到一個合適的劇本,那我會非常高興去執導的。不過,就個人喜好來說,我會比較喜歡男人一點的題材,拍攝一些具備力量的作品。”

雖然其作品多屬現實主義題材,反應各種社會矛盾與問題,但對他來說,不一定要用尖銳沖突與對立的手法來表現,幽默風趣的表達反而會更有力量,所以他在創作中一直在探索著一條“悲情喜劇”的道路。“我并不喜歡悲悲切切的感覺,所以一直以來我也在嘗試在悲劇中加入一些喜劇色彩讓觀眾能更好的接受,我希望能用喜劇的形式去表現作品中悲傷的情緒。”

親自操刀撰寫劇本,編劇是導演的必修課

劉國權大部分的作品都由他親自操刀撰寫劇本,身兼導演和編劇的雙重職務,對于這樣的重任,劉國權不僅不覺得有壓力,反而樂在其中。于他而言,創作劇本是對劇集質量的錘煉。一部劇或一個故事展現的基礎并不在于鏡頭的運用,也不在于演員的演繹,而是在于劇本的創作。“我在最初做劇本架構時就會下‘狠功夫,總希望給觀眾帶來稍微新鮮一點的內容,哪怕是一個橋段、一個人物或者一組人物。所以每個人物的狀態、表演方式,甚至后期每場戲的剪輯點,我都在寫作劇本時就會有所考量。導演自己創作劇本,不僅僅對于前期取景、選角有幫助,對后期的拍攝剪輯同樣助力不小。可以說,編劇是導演的必修課。”

與此同時,劉國權也會在創作時遇到瓶頸。“有時候覺得某一場戲,一句臺詞不夠舒服,我可能會想好幾天,像強迫癥一樣,如果這句話不合適,后面也會覺得有問題,這時候我會放一放,去看一些其他東西。如果把這句話通了,你感覺很舒服了,那么后面也很順。”寫作遇到瓶頸,劉國權有自己獨特的解決方式,“有時候會偶然間從一些和我的作品類型不同的甚至毫不搭邊的影視作品中受到啟發,比如美國商業片、文藝片之類的。如果在創作時卡殼了的話,我也不會刻意地去找些什么,而是隨便看看或者找朋友聊天,你會立刻發現這個點是對的,有時候靈感就在一瞬間(笑)。”

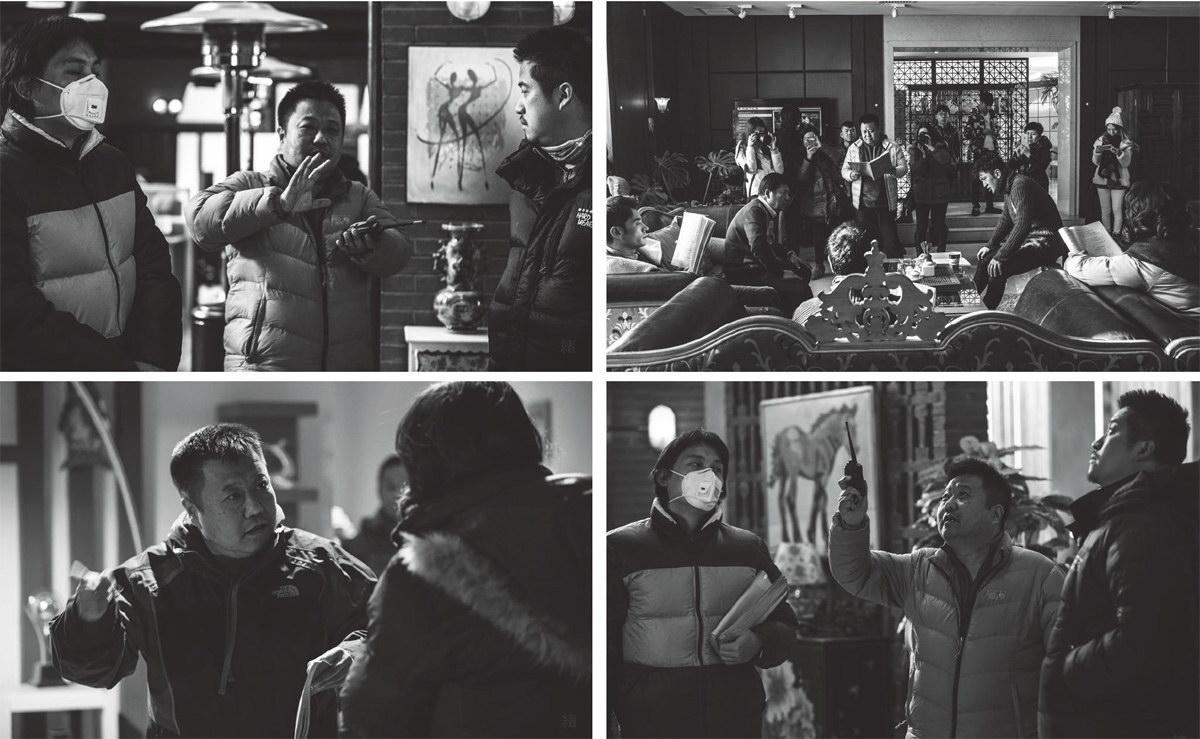

與創作劇本總會遇到“攔路虎”相反,劉國權坦言,拍攝是一個相對比較愉悅的過程:“因為創作劇本的時候基本都是一個人在某個封閉的地方,拍攝時會有一幫朋友,你會得到很多二三次創作的東西。”

沒有不好的題材,只有不好的故事

近期,現實主義題材風頭正盛,而作品多為此類題材的劉國權卻認為“百花齊放”才是影視行業應有的狀態。“我覺得藝術形式肯定有很多種,就像天天讓你吃餃子,你肯定也會吃膩的(笑)。”對于如何把握當下年輕觀眾的觀劇“痛點”,劉國權坦言觀眾的喜好和題材不存在直接聯系:“其實我覺得決定“好不好看”的不是題材,而是故事。故事好不好,就要看創作者的用心程度,觀眾會有自己的判斷。好與不好說到底就是一個創作上的態度問題。”

現實主義題材的影視作品多講述大眾自身的故事,而劉國權也以“讓觀眾在角色身上找到自己的影子”為創作初衷。創作時,主題先行的做法屢見不鮮,但是劉國權的創作方法卻與此不同:“我希望創作時首先要有一個自己特別想表達的故事,然后再去設置人物、構建人物關系。把這些做完后對于一個故事來講也是事半功倍的。”并且“藝術來源于生活”這種理念深刻地體現在了劉國權的作品中:“在生活中多觀察,家庭中柴米油鹽的小事也會給我很多感慨,不管是朋友還是陌生人對我來說都是重要的素材來源。只要你用心去看、去聽、去感受,那你作品中的人物也一定像是生活在我們身邊一樣,是鮮活的,雖然隔著屏幕,但是角色能和觀眾溝通和互動。”

作品多以傳遞正能量為主題的劉國權卻謙虛地稱自己的作品并沒有想要揭示或者傳達什么教育意義,但是三觀一定要正。“比如像《幸福起航》中我設置了三組家庭:官二代、富二代、貧二代。每個家庭都有自己的煩惱,貧二代有夢想,但是越有夢想就越有實現不了的痛苦;富二代和官二代雖然物質豐富,但是因為父母的規劃導致他們因為不能按照自己想法去活,也會不幸福。但其實他們身上都帶著一個人要去實現自我價值的主題觀念,這一點也是整部作品想要傳遞給觀眾的主題之一。”

對話 劉國權

導演是演員的一面鏡子

Q:有人說好導演會調教演員,對此你怎么看?

A:所謂的調教,我覺得不能特別準確地形容導演和演員之間的關系,我認為導演是演員的一面鏡子。這個角色或者這場戲的表演和處理在我心中會有自己的想法,演員在演繹的過程中會給我反饋,我們會有互動、會相互補充,從而把人物塑造好、作品表現好。

Q:怎樣看待大家戴著“有色眼鏡”談起“鮮肉”鮮花”?

A:青年演員首先要不斷地豐富自己,如果接了很多戲,到拍攝現場都不知道和誰演對手戲的話,他的演藝生涯肯定不會長久。但如果肯下苦功去研究角色以及提高文化素養,哪怕你現在的理解沒有那么深刻,只要有一個認真學習的態度,就一定可以成長。我覺得這是一種責任,是對對手演員的尊重、對整個劇組的尊重,更是對觀眾的尊重。我寧可拿出一部分時間讓大家走戲,只要肯努力就會有無限潛力。

Q:在電視劇領域深耕多年,有沒有興奮或遺憾的事?

A:一部作品從劇本創作、中期拍攝、后期剪輯,這個過程會很長,其中肯定也會疲勞。因為從劇本寫作到上映我可能看了無數遍,有時候開玩笑說自己都要看吐了(笑),但是興奮的是看到觀眾喜歡我的作品。有一次去超市買東西,掛墻電視正在播《幸福起航》,收銀人員一邊找給我錢一邊看,我就裝作不知道地問了一下“這是什么戲”,然后收銀人員像打開話匣子一樣跟我講這部戲如何的好看,我真覺得挺欣慰的。就是你所有的付出、所有的努力得到了認可之后會有成就感和滿足感。

遺憾肯定會有,因為所有的影視劇藝術形式都是遺憾的藝術。在自己靜下來的時候可能會發現很多問題,因為我自己的原因比如某個道具或者某場表演沒有處理好,在不可能改變的情況下只能告誡自己下部戲應該注意什么東西,這也算是從業這么多年的經驗累積。

Q:資本的涌入,致使今天的影視劇市場相對浮躁,泡沫不斷,你對于創作有怎樣的初心?

A:任何事物都有雙面性。好的一方面是提供資金讓創作者去創造,起碼提供了一個平臺,并且電視劇本身帶有商品屬性,盈利也是目的之一。不好的一方面可能就是作品帶有功利性,違背創作初心。

在我看來,創作的初心一定要堅守,但是市場肯定也是要考慮的,不能閉門造車,兩者有機結合的話就能達到雙贏或者多贏。并且成功分為暫時的成功和永遠的成功,如果只是為了賺錢,帶有極其功利性的心態,那肯定會有失敗的時候。錢,固然重要,但是保持創作的初心更重要。一個題材火了之后,同類題材會扎堆出現,就資本的逐利性來說是可以理解的,但是作為創作者還是應該做自己想做的東西。比如我創作完《孝子圓夢曲》后就又創作了一個《幸福起航》這種講述了不同故事的作品,我想在我原有的基礎上不斷超越,但是說實話其實這個過程挺難的。

Q:你講述了這么多的家庭情感故事,那么你在忙碌的工作中會否有缺少對家人陪伴的時候?

A:這個的確在我心中有種愧疚,陪伴家人的時間真的很短。我跟女兒在一起時的狀態是“完全服從”(笑),因為她現在才八歲,還小,而且我本身跟她在一起的時間非常少,所以我是“完全服從”的態度(笑)。她現在已經上學了,如果拍攝地點近,在不影響她學習的情況下,偶爾會來探班。

Q:在拍攝間隙會做些什么?有什么興趣愛好?

A:可能沒事的時候會看片,在看的過程中會刻意將自己拉回到觀眾的角度看故事,但是有時自然而然地變成了用專業性的眼光去看鏡頭、機位以及各種處理等等。平時也喜歡喝喝茶、邀請三五好友小酌一番,這種時候還挺舒服的(笑)。