政府主導型流域生態補償效率測度研究

陳偉 余興厚 熊興

摘要:文章在界定政府主導型生態補償、流域生態補償效率概念的基礎上,詳細闡述了流域生態補償效率影響因素的作用機制,以此構建流域生態補償效率產出端的指標體系,并運用AHP-DEA模型測度長江經濟帶生態補償效率。測度結果表明:近10年來,長江經濟帶生態補償綜合效率以4.7%的年平均速度上升;長江經濟帶生態補償直接效率呈“U”型上升趨勢,各城市之間以及河流、大氣、土壤三大系統之間的生態補償直接效率差異化明顯;長江經濟帶生態補償間接效率顯著上升,差異化水平呈倒“U”型變化趨勢。產生以下思考:建立和完善流域生態補償的頂層設計,促進跨行政區域的合作機制重構和政策創新;構建流域生態補償效率評價體系,參照負面清單管理模式選擇負向性指標;定期優化流域生態補償效率評價體系,參照評價結果適時改進生態補償機制、市場機制在流域生態補償不同階段的應用。

關鍵詞:政府主導;AHP-DEA模型;長江經濟帶流域;生態補償效率測度

中圖分類號:F323.22 文獻標志碼:A 文章編號:1001-862X(2018)03-0043-008

十九大報告指出,建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計,要積極構建政府主導、企業為主體、社會組織和公眾參與的環境治理體系,建立多元化生態補償機制。[1]流域作為生態環境系統的重要組成部分,對社會經濟系統可持續發展的支撐作用日益突出,是生態文明建設的中心環節。對此,學術界在對生態補償概念[2]、補償主體[3]、補償方式[4]以及補償機制[5]等理論問題展開深入研究的基礎上,對長江、子牙河、松花壩等流域的生態補償現狀及問題進行了系統性梳理[6],并從流域生態補償管理框架體系、協商機制、監督機制、激勵機制等多個方面提出有效解決措施[7],表明其正逐步進入由理論研究向實踐總結的過渡時期。在這個特殊時期,亟待回答的關鍵問題已不再是“什么是流域生態補償”,而是“如何進行流域生態補償”和“如何測度流域生態補償效率”,后者不僅是對前者過去補償效果的評價,更能對其未來補償方式、補償機制的探索提供方向性指引。但從當前的情況看,對這個核心問題的回答并不是很好,仍存在理論依據不足、測度內容片面、測度指標主觀性強、測度方式過于單一等缺陷,忽視了政府在流域生態補償中的主導地位,缺乏跨生態學、經濟學、統計學等多學科的綜合性分析。基于此,本文在明確政府主導型生態補償、流域生態補償效率概念的基礎上,詳細闡述流域生態補償效率影響因素的作用機制,并以此構建流域生態補償效率產出端的指標體系。同時,運用AHP-DEA模型測度長江經濟帶11個主要沿江城市在“十五”、“十一五”、“十二五”等三個時期收官之年的生態補償效率,由此總結流域生態補償效率的變化規律和存在問題,并提出相關思考。

一、理論依據

(一)相關概念界定

政府主導型流域生態補償效率的測度是一個復雜的問題,而解決該問題的第一步就是要回答什么是政府主導型生態補償,以及什么是流域生態補償效率兩大關鍵性問題。

從內容上看,政府主導型生態補償是指政府作為第三方機構代表生態服務消費者與提供者協商價格并購買服務,與市場主導型生態補償的根本區別在于誰決定生態服務價格[8];從方式上看,政府主導型生態補償是在國家行政權利的支撐下,通過財政補貼、直接投資、專項資金、政策優惠、技術支持、教育援助以及生態工程項目等方式,對生態服務的供給方給予補償。[9]無論從哪個角度看,政府主導型生態補償均具有多目標性,即不僅要保證生態服務的足額提供,更要考慮增加就業、消除貧困、提高國民素質等社會目標。為便于測度,本文選擇第二種概念。

流域生態補償效率是指在主要以經濟手段調節流域相關者利益關系的過程中,每單位投入所產生的產出量。一般來說,流域生態補償效率的投入端包括政府、企業、社會組織等各類主體所提供的政策優惠和技術、資金、人才等資源[10],產出端則是河流、大氣、土壤等生態環境系統的綜合水平。[11]但本文認為,生態補償的最終目的是實現社會經濟的可持續發展,即生態環境系統需為社會經濟系統提供更多的發展空間,故流域生態補償的產出端還應包括社會、經濟、文化等社會經濟系統的內容。前者可稱為流域生態補償的直接產出,后者可稱為流域生態補償間接產出。

(二)流域生態補償效率影響因素的作用機制

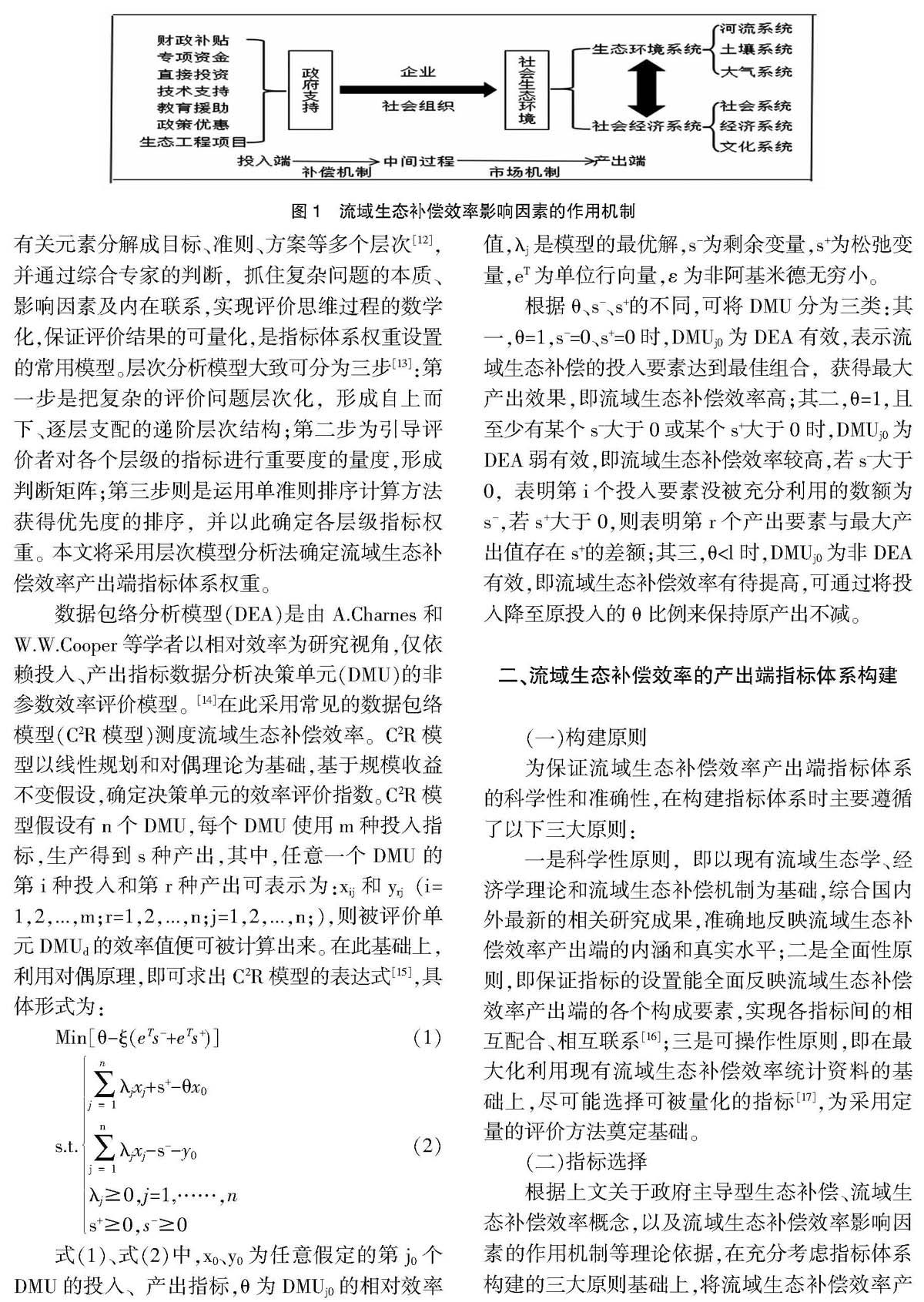

從上文不難看出,影響流域生態補償效率的因素主要來自政府、企業、社會組織以及生態環境系統、社會經濟系統等諸多方面,而上述影響因素在不同階段發揮著截然不同的作用。

第一階段,投入端:以政府支持為核心引擎。在此階段,政府通過生態補償機制對流域生態服務的供給方給予補償,其理論依據為流域生態服務的外部性和生態產品的公共性。當流域生態服務具有正外部性時,存在大量免費搭便車的“局外人”,為減少生態服務供給方的損失,政府會給予其補償;當流域生態服務具有負外部性時,由于“受損方”沒有生態產品的明確產權,無法依靠市場機制維護自身權益,政府也會給予其補償。第一種情況的補償對象主要是企業或社會組織,補償方式大多是財政補貼、技術支持等;第二種情況的補償對象則主要為居民,補償方式往往為專項資金、教育援助等(詳見圖1左半部分)。顯然,政府支持保證了流域生態補償的公平性和有效性,為提升流域生態補償效率提供了源動力。

第二階段,中間過程:以企業、社會組織為重要橋梁。在此階段,企業、社會組織在政府支持的激勵下,提供優質的流域生態服務,從而實現政府投入端與流域生態補償效率產出端的有效連接。對于企業而言,其主要通過提高生產技術、擴大生產規模等方式提供流域生態服務,實現流域的“工業三廢”排放量減少、單位GDP能耗降低、就業崗位增加、GDP增長等流域生態補償目標;對于社會組織而言,其作為不以營利為目的的獨立第三方,以市場競爭手段獲取政府購買生態服務支持,通過舉辦活動、搭建平臺等方式提高流域居民的環保意識,實現流域的生活污染物排放量降低、造林面積增加等生態補償目標(如圖1中間部分)。企業和社會組織在上述運行過程中所依靠的主要是市場機制。

第三階段,產出端:以生態環境系統、社會經濟系統為主要表現形式。在政府支持、企業和社會組織積極參與下,流域生態服務作用于生態環境系統和社會經濟系統,以此實現流域生態補償目標。生態環境系統包括河流系統、土壤系統、大氣系統,社會經濟系統包括社會系統、經濟系統、文化系統(如圖1右半部分)。兩大系統之間存在著明顯的相互關系,即生態環境系統是社會經濟系統可持續發展的重要基礎,社會經濟系統為生態環境系統的自我修復和功能服務提供全面支撐。社會經濟系統中的大部分生態服務是政府通過企業、社會組織間接提供的,少部分則是政府直接提供,如文化系統中的教育支出。

(三)流域生態補償效率測度模型理論

層次分析模型(AHP)是定性與定量相結合的系統分析和評價模型,由T.L.Satty教授在上世紀70年代末提出。層次分析模型將評價主體的有關元素分解成目標、準則、方案等多個層次[12],并通過綜合專家的判斷,抓住復雜問題的本質、影響因素及內在聯系,實現評價思維過程的數學化,保證評價結果的可量化,是指標體系權重設置的常用模型。層次分析模型大致可分為三步[13]:第一步是把復雜的評價問題層次化,形成自上而下、逐層支配的遞階層次結構;第二步為引導評價者對各個層級的指標進行重要度的量度,形成判斷矩陣;第三步則是運用單準則排序計算方法獲得優先度的排序,并以此確定各層級指標權重。本文將采用層次模型分析法確定流域生態補償效率產出端指標體系權重。

數據包絡分析模型(DEA)是由A.Charnes和W.W.Cooper等學者以相對效率為研究視角,僅依賴投入、產出指標數據分析決策單元(DMU)的非參數效率評價模型。[14]在此采用常見的數據包絡模型(C2R模型)測度流域生態補償效率。C2R模型以線性規劃和對偶理論為基礎,基于規模收益不變假設,確定決策單元的效率評價指數。C2R模型假設有n個DMU,每個DMU使用m種投入指標,生產得到s種產出,其中,任意一個DMU的第i種投入和第r種產出可表示為:xij和yrj(i=1,2,...,m;r=1,2,...,n;j=1,2,...,n;),則被評價單元DMUd的效率值便可被計算出來。在此基礎上,利用對偶原理,即可求出C2R模型的表達式[15],具體形式為:

Min[θ-ξ(eTs-+eTs+)](1)

s.t.■λjxj+s+-θx0■λjxj-s--y0λj?叟0,j=1,……,ns+?叟0,s-?叟0 (2)

式(1)、式(2)中,x0、y0為任意假定的第j0個DMU的投入、產出指標,θ為DMUj0的相對效率值,λj是模型的最優解,s-為剩余變量,s+為松弛變量,eT為單位行向量,ε為非阿基米德無窮小。

根據θ、s-、s+的不同,可將DMU分為三類:其一,θ=1,s-=0、s+=0時,DMUj0為DEA有效,表示流域生態補償的投入要素達到最佳組合,獲得最大產出效果,即流域生態補償效率高;其二,θ=1,且至少有某個s-大于0或某個s+大于0時,DMUj0為DEA弱有效,即流域生態補償效率較高,若s-大于0,表明第i個投入要素沒被充分利用的數額為s-,若s+大于0,則表明第r個產出要素與最大產出值存在s+的差額;其三,θ 二、流域生態補償效率的產出端指標體系構建 (一)構建原則 為保證流域生態補償效率產出端指標體系的科學性和準確性,在構建指標體系時主要遵循了以下三大原則: 一是科學性原則,即以現有流域生態學、經濟學理論和流域生態補償機制為基礎,綜合國內外最新的相關研究成果,準確地反映流域生態補償效率產出端的內涵和真實水平;二是全面性原則,即保證指標的設置能全面反映流域生態補償效率產出端的各個構成要素,實現各指標間的相互配合、相互聯系[16];三是可操作性原則,即在最大化利用現有流域生態補償效率統計資料的基礎上,盡可能選擇可被量化的指標[17],為采用定量的評價方法奠定基礎。 (二)指標選擇 根據上文關于政府主導型生態補償、流域生態補償效率概念,以及流域生態補償效率影響因素的作用機制等理論依據,在充分考慮指標體系構建的三大原則基礎上,將流域生態補償效率產出端的指標體系劃分為目標層、準則層、約束層和指標層四個層級,其中準則層是根據流域生態補償的直接產出和間接產出劃分,指標層則按照流域生態補償的具體目標設置,以此形成人均供水量、工業廢水排放達標量、生活二氧化碳排放量、造林面積、新增城鎮就業量、生產總值增長率、教育支出等24個易于量化的指標(詳見表1)。 不難發現,上述指標不僅有區分地涵蓋了絕對數指標和相對數指標,還包括了正向性指標和負向性指標。此外,各層級的指標數量也會根據其反映流域生態補償產出端的能力大小而有所區分,即河流、大氣和土壤等三大生態系統的指標數量明顯偏多,社會、經濟、文化等三大社會經濟系統的指標相對較少,但這不表示該指標體系不能準確測度流域生態補償在社會經濟系統中的效率(即間接效率),因為本文在選擇社會經濟系統的指標時,充分考慮了以下兩大標準:一是要與流域生態補償存在強相關性,二是要綜合反映其所在層級情況,如單位GDP耗水量不僅是流域生態補償的重要目標,也是經濟系統發展質量的集中體現。 (三)權重設置 運用層次分析模型確定指標權重,即通過向8位來自高校、政府、企業、社會組織的生態經濟專家學者發送郵件,邀請他們按相對重要性的比例比標度對已構建的指標進行排序,并依此建立起判斷矩陣確定各指標的權重(詳見表1)。此外,選擇CI、RI兩個指標檢驗判斷矩陣的一致性(結果如表2)。 從表2可知,各層級指標的CR2值均小于0.1,表明判斷矩陣中的指標通過了一致性檢驗,說明各位專家在主觀評價過程中的邏輯清晰,保證了指標權重的合理性和準確性。

三、流域生態補償效率測度

(一)測度對象和數據來源

選擇長江經濟帶11個主要沿岸城市作為流域生態補償效率測度對象的依據主要有以下三點:其一,作為中國第一大流域,長江經濟帶生態補償效率測度結果具有代表性和參考價值;其二,作為中國國家重大發展戰略,長江經濟帶生態補償效率的測度更具有現實意義;其三,《長江經濟帶發展綱要》已確定的“一軸、兩翼、三極、多點”新格局,凸顯了11個主要沿岸城市的研究價值。綜上,本文選擇重慶、上海、武漢、南京、宜賓、宜昌、鎮江、九江、攀枝花、黃石、黃岡等11個長江經濟帶主要沿岸城市為測度對象,并將前四個城市稱為核心城市,其余城市稱為重要城市。

考慮流域生態補償具有時滯性,為準確反映長江經濟帶生態補償效率變化規律和問題,選擇最近三個五年計劃的收官之年為時間節點,收集長江經濟帶11個主要沿岸城市的指標數據(除指標體系中的指標數據外,還包括政府在流域生態補償過程中的財政補貼、專項資金、直接投入、教育援助和生態工程項目等5個指標數據)。其中,D1—D10指標數據來源于各城市2006、2011和2016年統計年鑒和統計公報,其余數據則出自于相關部門的統計年報和公開信息。此外,黃石市、黃岡市以及宜昌市的政府補貼、專項資金、直接投入、生態工程項目指標數據是向政府依申請公開獲得。上述指標數據通過了多渠道的反復驗證,具有真實可靠性。

(二)測度具體過程

首先,數據標準化處理。由于上述指標數據具有不同的單位和變異程度,故采用比重法對其進行標準化處理,以此消除量綱、自身變異等帶來的影響。其次,確定產出端水平。即根據流域生態補償效率產出端指標體系,結合已標準化處理的指標數據確定長江經濟帶主要沿岸城市的生態補償產出端水平。最后,測算生態補償效率。即以政府財政補貼、專項資金、直接投入、教育援助、生態工程項目等5個標準化指標數據為投入項,長江經濟帶主要沿岸城市生態補償的產出端水平為產出項,運用Matlab測算長江經濟帶生態補償效率。

(三)測度結果分析

第一, 長江經濟帶生態補償的綜合效率水平顯著提高。通過測算發現,近10年來,長江經濟帶生態補償綜合效率大致以4.7%的年平均速度上升。除重慶在2010年有小幅度下滑外,其余核心城市均出現兩次上升,平均漲幅達102%;以宜昌、黃岡等其余城市為代表的重要城市平均漲幅為56%,其中九江、黃石上升幅度超過60%,僅宜賓和攀枝花兩個城市出現了下降(圖2),下降幅度分別為21%和28%。

然而,長江經濟帶生態補償綜合效率差異化問題較為突出。數據分析發現,2005、2010、2015年核心城市與重要城市的生態補償效率平均值差值分別為-0.12、-0.01和0.1,差值占核心城市生態補償綜合效率均值的比重分別為34.6%、2.7%和13.1%。此外,2015年核心城市生態補償綜合效率極差為0.331,較2010年下降0.121,較2005年上升0.23;2015年重要城市生態補償效率極差為0.44,較2010年上升0.1,較2005年上升0.12(圖2)。

第二, 長江經濟帶生態補償的直接效率大致表現出“U”型上升趨勢,差異化問題顯著。總體看,2005、2010、2015年的長江經濟帶主要沿岸城市的生態補償直接效率平均值分別為0.52、0.45和0.66,其中河流系統的生態補償效率依次為0.391、0.477和0.613;上述三年生態補償直接效率的標準差分別為0.257、0.256和0.208,2015年河流、大氣系統生態補償效率均超過0.6,而土壤系統卻僅為0.3(詳見表3)。

核心城市生態補償直接效率水平較高,城市間的差異較大,但有逐漸縮小的趨勢。從縱向看,2005年武漢生態補償直接效率超過0.9,而其余城市則僅處于0.4左右;2010年,除上海生態補償直接效率上升幅度較大外,其余城市均出現下降;2015年,重慶生態補償直接效率上升至0.7,縮小了與其他核心城市的差距(武漢仍高出南京0.338)。分類別看,河流系統生態補償效率高低排名大致為武漢、上海、南京、重慶,2005、2010和2015年的極差分別為0.632、0.575和0.365;大氣系統生態補償效率具有明顯的區分度,其中武漢為第1層級,其補償效率基本保持在0.8以上水平,其余城市均處于第2層次,除重慶、上海在2015年補償效率略高于0.5以外,其余年份均處于0.5以下水平(表3);土壤系統生態補償效率總體水平普遍偏低,但差距也相對較小。

重要城市生態補償直接效率差距有縮小趨勢,但各個城市變化幅度的差異化程度較高,如2015年黃岡仍比宜賓高出0.639。根據生態補償直接效率的變化情況,大致可將7個重要城市劃分為三個層次,其中宜賓、宜昌為最低層次,表現出直接效率偏低、上升幅度緩慢的特征;鎮江、攀枝花為中間層次,出現了較小幅度的升降;最高層次為九江、黃石和黃岡,其在“十一五”期間均有所下降,在“十二五”期間則有極大幅度的提升,總體上升趨勢明顯(表3)。深入分析發現,僅攀枝花河流系統的生態補償效率下降約11%,其余城市均出現不同程度的上升,其中鎮江和黃石分別上升348%和103%;大氣系統生態補償效率整體表現出先降后升的特征,上升幅度顯著高于下降幅度;土壤系統生態補償效率的變化情況較為復雜,也大致呈現出先降后升,但下降幅度卻顯著高于上升幅度。

第三, 長江經濟帶生態補償的間接效率顯著上升,差異化水平呈倒“U”型變化趨勢。總體看,長江經濟帶主要沿岸城市在2005、2010和2015年的生態補償間接效率平均值依次為0.38、0.53和0.58,與直接效率的差值已由0.14下降至0.08。此外,長江經濟帶生態補償間接效率標準差由0.207上升至0.258后再下降到0.207(表4)。

核心城市生態補償間接效率總體水平偏低,社會、經濟、文化三大系統的補償效率差距逐步擴大。縱向看,2005年,核心城市生態補償的間接效率均值約為0.387,僅武漢超過0.5;2010年,效率均值上升至0.495,上海、南京有較高幅度的提升;2015年,效率均值為0.63,武漢已達0.955,是重慶的2.2倍(表4)。細分看,在社會系統生態補償效率方面,核心城市在兩個五年規劃間先后經歷了大幅度上升和小幅度下降階段,但總體仍表現出明顯好轉跡象,其中重慶和武漢上升幅度分別為108%和200%;在經濟系統生態補償效率方面,核心城市始終處于較高水平,僅南京的補償效率下降,其余核心城市均有所上升,重慶的上升幅度更是達118%。值得一提的是,相對于前兩者,核心城市的文化系統生態補償效率一直處于較高層次,2015年分別是社會、經濟系統的1.23倍和1.67倍。

重要城市生態補償間接效率大致呈逐年上升趨勢,平均上升幅度約為10%。具體來說,除鎮江下降約2.8%以外,其余城市均出現不同程度的上升,黃石和九江上升幅度更是超過100%。分階段看,2005至2010年間,重要城市的生態補償間接效率出現了較大幅度上升;在2010至2015年間,鎮江、攀枝花、黃石則有較小幅度下滑,但2015年鎮江生態補償間接效率仍為宜賓的5.6倍(表4)。此外,長江經濟帶重要沿岸城市的社會系統生態補償效率具有以升為主、先升后降以及下降幅度偏大的特征,大多數城市在“十一五”期間出現不同幅度上升,僅宜賓和攀枝花在“十二五”期間有所下降,這導致兩者在整個10年期間有小幅度下滑;重要城市的經濟系統生態補償效率大致呈上升趨勢,其中宜賓、鎮江、九江和黃石的先降后升趨勢最為明顯,攀枝花表現為先升后降,宜昌和黃石則是始終保持上升趨勢;文化系統生態補償效率逐年上升,平均上升幅度為94%,效率平均值已達0.63,在長江經濟帶生態補償間接效率中表現最佳。

四、結論與啟示

本文在清晰界定政府主導型生態補償、流域生態補償效率等核心概念,深入分析流域生態補償效率影響因素的作用機制基礎上,運用AHP-DEA模型測算長江經濟帶生態補償效率,得出以下3點重要結論:其一,近10年來,長江經濟帶生態補償綜合效率以約4.7%的年平均速度上升,但核心城市與重要城市之間,以及兩者各自內部城市之間的生態補償綜合效率差異明顯;其二,長江經濟帶生態補償直接效率呈先降后升、總體上升的“U”型變化趨勢,但核心城市間生態補償直接效率水平,以及重要城市間生態補償直接效率變化幅度的均等化水平普遍偏低;其三,長江經濟帶生態補償間接效率顯著上升,但差異化水平卻呈倒“U”型變化趨勢,核心城市在社會、經濟、文化三大系統的補償效率差距逐年擴大。

由上可知,近年來,政府主導型的長江經濟帶生態補償效率有所提高,但仍面臨著差異化問題顯著的問題。因此,長江經濟帶在實施生態補償的過程中,應以“穩增長、縮差距”為主要目標,逐漸清晰政府、市場的角色定位和分工,并根據不同城市、不同補償階段提供針對性的生態補償,具體包括以下三點:其一,建立和完善流域生態補償的頂層設計,促進跨行政區域的合作機制重構和政策創新,以解決流域生態補償效率均等化問題;其二,構建流域生態補償效率評價體系,參照負面清單管理模式選擇負向性指標,劃定符合流域生態補償現狀的紅線,并以間接生態補償效率為突破口提升發達城市流域生態補償質量;其三,定期優化流域生態補償效率評價體系,參照評價結果適時改進生態補償機制、市場機制在流域生態補償不同階段的應用,并以直接生態補償效率為重點提高欠發達城市生態補償效率。

參考文獻:

[1]張應杭.十九大報告關于生態文明建設的三個創新[N].人民日報,2017-12-6(10).

[2]俞海,任勇.中國生態補償:概念、問題類型與政策路徑選擇[J].中國軟科學,2008,12(6):7-15.

[3]王清軍.生態補償主體的法律建構[J].中國人口·資源與環境,2009,19(1):139-145.

[4]李國平,李瀟,蕭代基.生態補償的理論標準與測算方法探討[J].經濟學家,2013,6(2):42-49.

[5]李云駒,許建初,潘劍君.松華壩流域生態補償標準和效率研究[J].資源科學,2011, 33(12):2370-2375.

[6]張婕,王濟干,徐健.流域生態補償機制研究——基于主體行為分析[M].北京:科學出版社,2017:75-80.

[7]肖金成,劉通.長江經濟帶:實現生態優先綠色發展的戰略對策[J].西部論壇,2017,27(1):39-42.

[8]王軍鋒,侯超波,閆勇.政府主導型流域生態補償機制研究——對子牙河流域生態補償機制的思考[J].中國人口·資源與環境,2011,21(7):101-106.

[9]冉光和,徐繼龍,于法穩.政府主導型的長江流域生態補償機制研究[J].生態經濟, 2009,8(10):372-374.

[10]Dai Q W,Zhao X Y.Discussion on Several Key Scientific Issues of Eco-compensation Mechanism in Gannan Tibetan Autonomous Prefecture[J].Acta Geographica Sinica,2010,65(4) :494-506.

[11]李秋萍,李長健.流域水資源生態補償效率測度研究——以中部地區城市宜昌市為例[J].求索,2015,22(10):34-38.

[12]郝海,蹤家峰.系統分析與評價方法[M].北京:經濟科學出版社,2007:117-130.

[13]A.Charnes, W.W.Cooper.Foundations of Data Envelopment Analysis for Pareto-koopmans Efficient Empirical Production Functions[J].Journal of Econometrics,1985,30(2):91-107.

[14]陳軍,成金華.中國非可再生能源生產效率評價:基于數據包絡分析方法的實證研究[J].經濟評論, 2007,2(5):65-71.

[15]李雙杰,范超.隨機前沿分析與數據包絡分析方法的評析與比較[J].統計與決策,2009,16(7):25-28.

[16]胡大立,丁帥.低碳經濟評價指標體系研究[J].科技進步與對策, 2010, 27(22):160-164.

[17]張坤民.生態城市評估與指標體系[M].北京:化學工業出版社,2003:79-84.

(責任編輯 吳曉妹)