品管圈在降低傳染病醫院針刺傷發生率中的應用

施秀霞,蔡小林,王 琴,潘冬紅,邊紅云,劉雨青

(甘肅省傳染病醫院/蘭州市肺科醫院,甘肅 蘭州 730046)

所謂品管圈(QCC),是指工作性質相似或相關的人共同組成一個圈,運用各種改善手法,啟發個人潛能,結合群體智慧,群策群力,持續地從事各種問題的改善工作[1]。由于傳染病醫院護理人員在從事護理工作當中常常會接觸血液和體液,而針刺傷是護士在護理工作中的常見問題。通過品管圈活動可以分析針刺傷在護理操作中發生的原因,從而采取具體措施來降低針刺傷的發生率,以提高護理質量。

1 一般資料

通過品管圈的研究方法,選擇本院二病區、三病區、四病區、外科等各年齡段臨床護士共60名進行針刺傷問卷調查,其中護理工作時間1年的有13人、2~5年的16人、6~10年的18人、10年以上的13人。根據調查結果對針刺傷原因進行分析及總結。共發放60份問卷,收回有效問卷60份,有效問卷回收率100%。

2 方法

2.1 成立QCC小組

由呼吸科11名護理人員組成,年齡19~41歲,其中副主任護師1名,主管護師2名,護師4名,護士4名。科室11名護理人員在關愛圈、結合圈、泡泡圈、呼啦圈、天使圈、護肺圈、愛心圈、吐納圈、微笑圈9個圈名中通過投票選出的圈名為呼啦圈。

2.2 擬訂活動計劃

全體圈員共同參與、分工協作。全員分成5組,第一組成員對所選病區的護理人員2015—2016年針刺傷資料進行回顧性調查統計,第二組成員對護理人員的針刺傷進行原因分析,第三組成員對護理人員針刺傷擬訂對策,第四組成員對實施品管圈活動10個月后護理人員針刺傷發生率進行調查,第五組成員對QCC活動進行效果評價、統計處理以及結果分析。平均每月開會1~2次,每次活動時間控制在1~1.5小時。以提高臨床護理質量為本,使用頭腦風暴,采用柏拉圖、魚骨圖、PDCA等品管手法和品管工具進行活動[2]。

2.3 QCC主題選定

圈員開會,用頭腦風暴法提出多個問題,以改進護理質量、保證患者安全為目標,結合現階段科室已經有人員被針刺傷需要改進的問題[3],選擇的主題為“運用品管圈提高傳染病醫院針刺傷的防護”。選定主題的原因是在傳染病醫院,護理人員經常暴露在血源性疾病的危險環境中,如果被患者血液污染的針頭刺傷,就很有可能感染相關的傳染病。

2.4 現狀調查

調查發現,2015—2016年我院護理人員針刺傷發生率為75%。分析主要風險因素:在吸取藥液配液加藥時被刺傷的占13%,在處理注射器或針頭時被刺傷的占15%,在處理廢棄醫療用物時被刺傷的占15%,給患者注射操作時被刺傷的占8%,在采血時被針刺傷的占7%,在回套針帽時被刺傷的占5%,在拔針時被刺傷的占8%,在封管時被刺傷的占3%。

2.5 目標設定

根據調查的結果及柏拉圖80/20法則[2],在吸取藥液配液加藥時被刺傷的占13%,在處理注射器或針頭時被刺傷的占15%,在處理廢棄醫療用物時被刺傷的占15%,這3項為本次活動的改善重點。目標值=現況值-(現況值×改善重點×圈員能力),改善重點中需要改善的百分比70%,活動圈能力60%,本次活動降低針刺傷風險的目標值為[目標值=75%-(75%×70%×60%)]=43.5%。

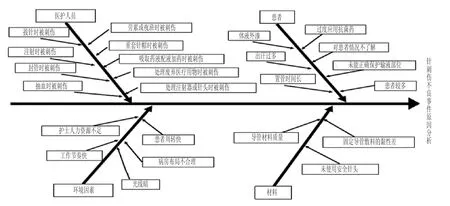

3 分析原因

圈員利用頭腦風暴法,從人、環境、管理、材料4個方面調查分析,查找原因,并制作魚骨圖,見圖1。

4 擬訂并實施對策

圖1 針刺傷不良事件原因分析

4.1 加強職業防護教育和宣傳

院感科定期組織全院開展職業暴露防護的培訓,尤其對新分配來的護士。培訓院感和消毒隔離制度以及規范化的操作程序,包括使用過的醫療器械的處理流程、銳器傷的處理措施、職業暴露的途徑等[4]。加大宣傳力度,將以前發生針刺傷的事件拿出來分析原因,警示大家。傳染病醫院患者的血液、體液都帶有傳染性,要求醫務人員在進行接觸患者血液、體液的診療和操作時做好標準防護[5],戴手套、口罩,操作完畢立即洗手,必要時快速手消毒。

4.2 工作中培養良好的習慣

工作中避免直接用手分離注射器針頭,禁止用雙手回套針帽,提倡單手套帽。采集血標本后避免帶針頭傳遞,不可將用過的器具傳遞給別人,手持無針套注射器時,不能將針尖指向自己身體任何部位或他人等。工作時若不慎打碎玻璃器械,不徒手處理破碎的玻璃。操作完畢的醫療垃圾有銳器時及時做好收尾工作,不隨手亂放[4]。

4.3 規范操作行為,細化銳器處理流程

根據《醫療廢物管理條例》的規定,對醫療廢物進行分類處置。將損傷性廢物如針頭、玻片、刀片、安瓿等其他尖銳物品裝入防水耐刺穿的容器內,容器側面注明“損傷性廢物”。嚴禁混入其他醫療廢物,并改變銳器盒蓋的開口方式,增大口徑,提高耐磨程度。規定將銳器盒置于醫療垃圾旁相同高度的位置,以利于輸液器及針頭的處理。要求將銳器盒使用至3/4滿時及時更換。有研究報道,使用防滲透并耐刺的銳器盒,可使針刺傷的發生率降低50%[6]。在進病房做采血、穿刺等帶針操作時,必須在治療盤中備小銳器盒,以便及時處理針頭。杜絕針帽回套、銳器傳遞、銳器集中處理等二次處理銳器的危險行為[2]。護理部不定期檢查、考核。

4.4 使用安全型工具

4.4.1 培訓使用安全靜脈留置針、安全靜脈采血針等 護理部對全院護理人員進行分批操作培訓,然后抽調護士長進行考核,對于不達標者再次訓練,然后補考,直到達標。

4.4.2 按規定使用安全型工具 國外有報道顯示:使用更加安全的醫療設備可以使銳器傷降低62%~88%[7]。國內也有研究表明,使用無針系統能將針刺傷的發生率降低78.7%[5]。要求對于HBV、HCV、HIV、梅毒等血源性傳染病患者必須使用安全型靜脈留置針、安全靜脈采血針、無針輸液接頭等安全型工具[2]。

4.5 治療班護士在配置輸液時應加強自我保護意識

第一,穿戴配藥馬甲,上面明確標明“正在加藥,請勿打擾”,配藥期間嚴禁與別人隨意搭話,造成注意力不集中。第二,掰安瓿時戴橡膠指套或用紗布包裹,以免發生危險。

4.6 護士長彈性排班

在疾病高發期、節假日時與護理部溝通彈性排班,保障每個班次人力資源充足,以避免忙亂時發生針刺傷。有資料顯示,74%的銳器傷是在工作緊張或繁忙時發生的[8]。

4.7 工作環境和設備的準備

在進行侵襲性操作時,一定要保證足夠的光線。在病房操作時,可以讓患者家屬在外邊等一會,以保證有足夠的空間進行操作。在為不合作的患者操作時需他人協助,或者應提前告知,解釋說明操作的必要性,取得患者的合作[9]。醫院應提供足夠的耗材,如無針輸液接頭、安全采血針、安全留置針、負壓采血試管、銳器盒等,還應提供足夠的防護設備,如手套、隔離衣等個人保護性用品,以減少醫療銳器傷的發生。

4.8 建立針刺傷的報告及處理流程

醫院院感科制訂針刺傷的上報流程和發生針刺傷的應急預案,一旦發生,立即按要求對傷口進行處理,填寫針刺傷報告單,并立即逐級上報。由院感科組織專家對暴露人員的傷情進行評估干預,指導其在24小時內開始用藥。若被HBV陽性患者污染的針刺傷,注射乙肝免疫高價球蛋白,按1個月、3個月、6個月注射乙肝疫苗[4],若是被HIV陽性患者污染的針刺傷,專家組研究決定用藥方案,并定期監測被刺傷人員的HIV抗體。醫院感控科每季度對上報數據進行分析,制訂切實可行的解決方案,用PDCA方法減少醫護人員針刺傷的暴露例數。

5 結果

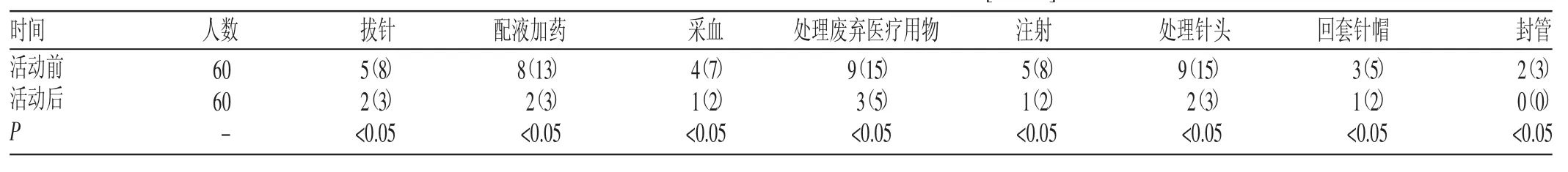

5.1 品管圈活動前后針刺傷發生情況的對比

拔針時被刺傷的減少了3例,配液加藥時被刺傷的減少了6例,采血時被刺傷的減少了3例,處理廢棄醫療用物時被刺傷的減少了6例,醫務人員給患者注射操作時被刺傷的減少了4例,使用后處理各種針頭被刺傷的減少了7例,針帽回套被刺傷的減少了2例,封管被刺傷的減少了2例,詳見表1。

表1 品管圈活動前后針刺傷發生情況的對比[n(%)]

5.2 有形成果

目標達成率=(改善前-改善后)/(改善前-目標值)×100%=(75%-20%)/(75%-43.5%)×100%=175%。

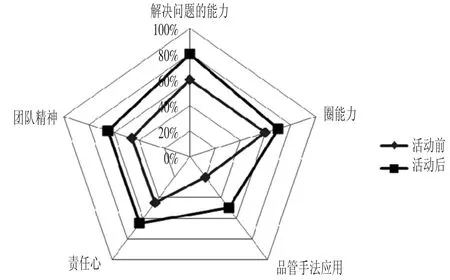

5.3 無形成果

繪制雷達圖,從團隊精神、解決問題的能力、圈能力、品管手法應用、責任心方面對活動前和活動后做對比,見圖2。

圖2 雷達圖

6 結語

開展品管圈活動,圈員利用PDCA循環法、頭腦風暴法、甘特圖、柏拉圖等基本方法,分析針刺傷發生的主要原因,制訂防范對策,提高了護理人員對針刺傷的防范意識,規范了銳器盒的使用,優化了醫療垃圾的處理流程,提高了安全性工具的使用率,降低了針刺傷的發生率。實施品管圈后,圈員共同討論,提出自己的真實想法,工作氣氛輕松愉快,提高了整個護理團隊的積極性、責任感和榮譽感,有利于提高護理管理質量[10]。因此,品管圈值得在醫院各個科室推廣。