湖南3年找礦發現總潛在價值5000億元礦產地近50處

2013-04-01 01:44:43

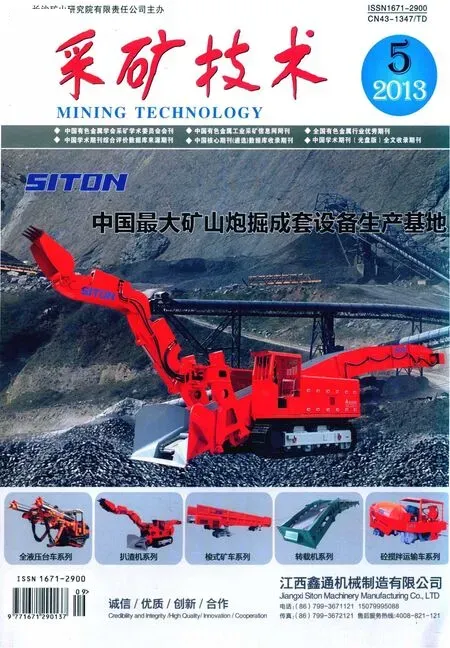

采礦技術 2013年5期

新發現礦產地近50處,探獲的資源儲量潛在經濟價值達5000億元;在湘西花垣-鳳凰地區探明世界級鉛鋅礦基地,創造獨具特色的錫田找礦模式——這是湖南省地礦局遞交的一份近3年找礦突破的“成績單”。

近年來,該局承擔國家財政地質項目110項,居中南五省之首;省級財政地質項目280項,占該類項目總數的70%;在南嶺、欽杭、湘西3個國家級重要成礦帶新發現礦產地近50處,探獲了一批煤、鎢、錫、鉛鋅、金、錳、銻、鐵、銅資源儲量,潛在經濟價值達5000億元;在花垣-鳳凰地區探明了世界級鉛鋅礦基地,黃沙坪、東坡老礦山找礦成果得到李克強總理的高度肯定,在茶陵錫田探明特大型錫鎢多金屬礦床,并創造了獨具特色的“錫田模式”。

同時,“走出去”步伐加快,并取得了初步成果。該局與中國五礦、中國電力等大型央企,華菱集團、辰州礦業等省知名企業建立了合作勘查開發關系;在新疆、內蒙古、青海、云南等14個省(區),東南亞、南美、非洲等地區12個國家開展了找礦工作,承擔省外、境外勘查項目70余項,在柬埔寨、緬甸、巴西、澳大利亞等國家初步形成了一批金、銅、鐵境外勘查開發基地。