京津冀特大城市群生態安全格局時空演變特征及其影響因素

王振波,梁龍武,方創琳,*,莊汝龍

1 中國科學院地理科學與資源研究所,北京 100101 2 中國科學院大學,北京 100049 3 華東師范大學中國現代城市研究中心,上海 200333

快速的城鎮化和工業化進程是20世紀以來中國社會發展的最顯著特征,但是在這個過程中所伴隨的粗放式發展模式進一步惡化了中國原本脆弱的生態環境[1],也對我國經濟全球化競爭、區域生態格局、可持續發展以及國家安全產生較大影響[2-4]。隨著生態環境問題越來越受到政府的廣泛關注,20世紀80年代初期“生態安全”逐步成為國際生態環境研究領域的熱點,以及人類經濟社會可持續發展的新主題[5];90年代后期,生態安全主題開始受到國內學者的高度重視,有關研究成果迅速涌現[6]。生態安全反映出人類在生活、生產以及健康等方面受到生態破損和環境污染影響的保障程度,而生態安全評價是對各類風險下生態系統完整性和可持續能力的識別和研判[7]。

作為學術界的熱點問題之一,生態安全已經取得了豐富的研究成果[8-13],研究內容涉及土地[14]、濕地[15]、綠心區[16]、生態屏障[17]以及生態承載力[18]等;研究方法主要有遙感與GIS高新技術[19]、熵值與模糊數學組合方法[20]、生態足跡[21]、微粒群-馬爾科夫復合模型[22]等;研究區域主要以大區域和城市為主,城市群生態安全的研究較少。陳利頂等[23]構建了京津冀城市群的生態安全格局;王祥榮等[24]探討了長三角城市群的生態安全調控機理,并構建出決策支持體系;黃國和等[25]研發了珠三角城市群的生態安全保障技術;楊天榮等[26]總結了關中城市群的生態空間優化布局模式。整體來看,當前城市群生態安全理論研究較多,定量研究相對較少。生態安全是新型城鎮化的核心目標。城市群作為推進新型城鎮化的主體形態,其生態安全的科學診斷具有重大意義,而指標體系是保障評估結果科學性的根本依據。在現有文獻中,有關生態安全的評價指標體系主要有驅動力-壓力-狀態-暴露-響應[27]、驅動力-壓力-狀態-影響-響應[28]、狀態-壓力-響應(Pressure-State-Response,PSR)[29]等。PSR指標體系由聯合國經濟合作與發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)和環境規劃署(United Nations Environment Programme,UNEP)提出,用于描述區域可持續發展中人類活動與生態環境相互作用過程的3個基本問題:“原因”、“現狀”及政府等行為,優勢在于可以有效診斷生態系統的持續性和剖析系統內部的因果關系,還可以實現京津冀城市群生態安全評價結果與國內外其他區域的有效對比。

京津冀城市群是中國5個特大城市群之一[30],已經成為中國經濟發展格局中最具活力和潛力的前沿陣地[31]。改革開放以來,京津冀城市群社會經濟快速發展,GDP從1978年的374.55億元提升至2015年的64034.99億元,但是高耗能、高污染、高排放、低收益的產業發展模式仍然未得到根本改變,社會經濟發展對資源的高需求和高投入促使區域生態破壞和環境污染等問題更加凸出。該區域的霧霾污染已經成為人民日常生活中的一個嚴重的環境問題[32],區域“污染同受”等不良現象頻繁發生,各類環境問題已經成為制約京津冀城市群健康發展的重要因素[33]。在黨和國家提出將生態文明理念全面融入城市發展的背景下,定量評價京津冀城市群生態安全問題,是面向國家戰略需求,對推動區域社會、經濟、生態的高效與可持續發展具有至關重要的作用。

基于此,本文以空間尺度為基礎構建“壓力-狀態-響應(PSR)”城市群生態安全協同會診指標體系,采用層次分析和熵值法對指標進行主客觀賦權,運用TOPSIS和灰色關聯組合方法測度生態安全綜合指數(Comprehensive Index of Ecological Security,CIES),結合ArcGIS空間分析模型對京津冀城市群生態安全綜合指數的時空格局與變化規律進行空間可視化分析,基于因子分析方法提取主要因素,并通過多元線性回歸方法計算上述因素對生態安全的影響程度,最后基于研究結論提出有關政策建議。以期為優化區域生態空間布局和安全管理提供科學參考。

圖1 京津冀城市群范圍 Fig.1 Spatial schematic diagram of Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration

1 數據與方法

1.1 研究區域、數據來源及評價指標體系

1.1.1 研究區域及數據來源

京津冀城市群(Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration, BTHUA) 是中國的“首都經濟圈”,五大國家級城市群之一,包括北京、天津和河北省石家莊、保定、滄州、承德、邯鄲、衡水、廊坊、秦皇島、唐山、邢臺、張家口等13個地級以上城市,總面積21.72萬km2,占全國總面積的2.26%(圖1)。京津冀是中國經濟發展的增長極之一,但是快速城鎮化和工業化進程也給該區域帶來了嚴重的生態破壞和環境污染問題。為此,本文選擇京津冀城市群13個地級市以上行政單元為研究對象,研究時段為2000—2015年。

研究數據來源于2001—2016年《中國統計年鑒》、《中國城市統計年鑒》、《北京市水資源公報》、《天津市水資源公報》、《河北省水資源公報》、《中國科技統計年鑒》及地方統計年鑒、中國環境監測官方網站及地區官方網站。碳排放量數據參考《各種能源折標準煤及碳排放參考系數》求解得到。人均研發投入和專利授權量兩個指標的部分年份缺失數據,采用綜合增長率估算法,以多年歷史平均增長率或分段平均增長率為基礎,補充缺失數據。

1.1.2 評價指標體系

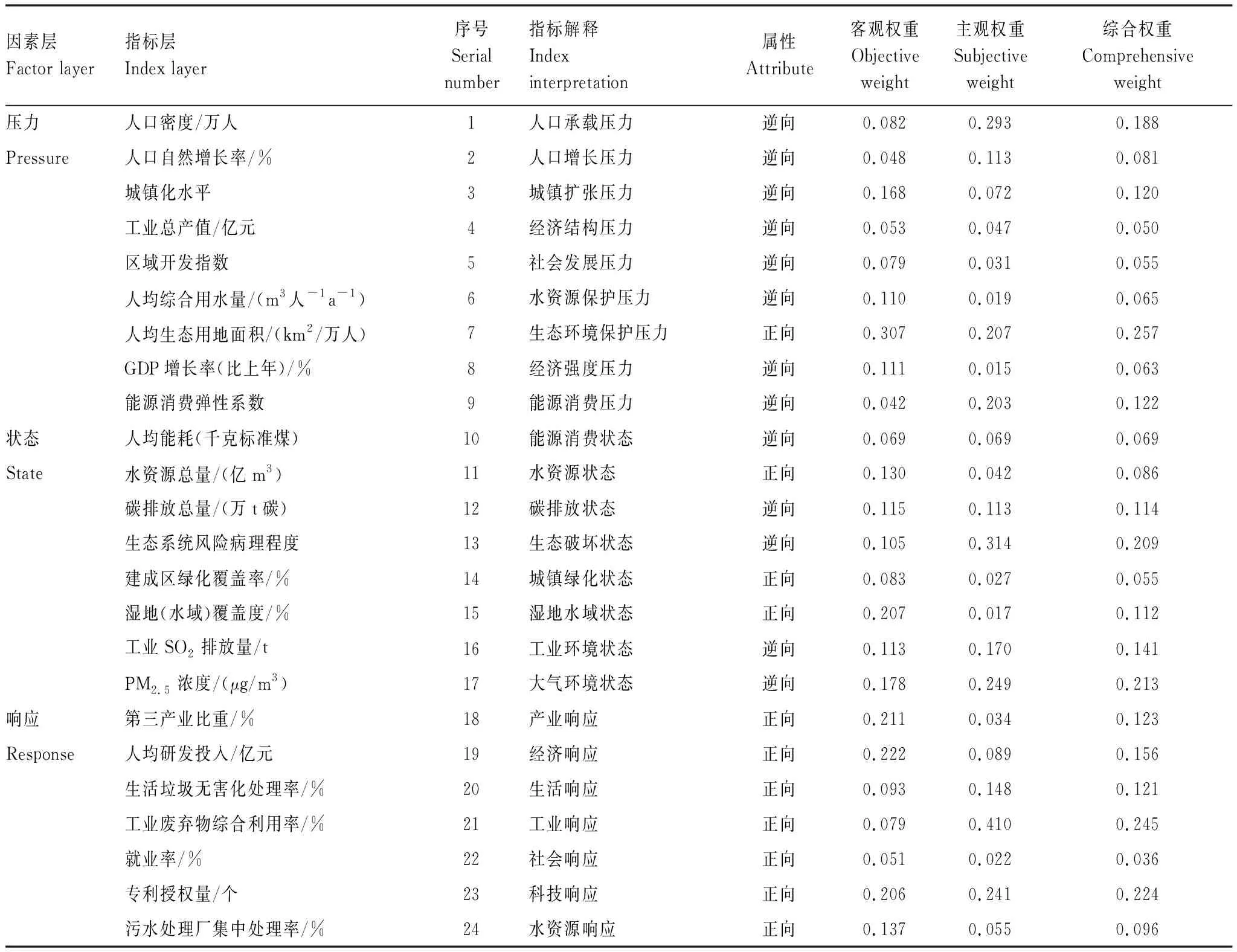

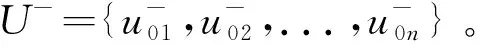

區域生態安全評價涉及自然、環境、經濟、社會等多個方面,學術界迄今還沒有形成統一的標準評價體系。本文依據京津冀特大城市群實際情況、數據可得性和類似研究中使用頻度較高的指標初步建立評價指標體系,并采用共線性檢驗及條件指數和方差膨脹因子檢驗,對初選評價指標進行篩選,最終構建“壓力-狀態-響應(PSR)”城市群生態安全協同會診指標體系(表1)。

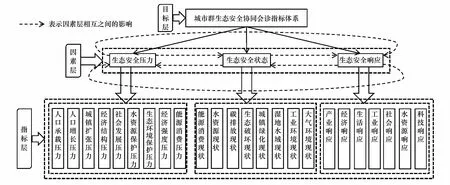

在上述評價指標體系中,“壓力”表示人類活動給生態安全帶來的負荷,包含人口承載、人口增長、城鎮擴張、經濟結構、社會發展、水資源保護、生態環境保護、經濟強度、能源消費等“九大”生態安全壓力;“狀態”表示研究區域狹義的生態安全狀態,包含能源消費、水資源、碳排放、生態破壞、城鎮綠化、濕地水域、工業環境、大氣環境等“八大”生態安全狀態;“響應”表示人類面臨生態安全問題時所采取的對策[34],包含產業、經濟、生活、工業、社會、水資源、科技等“七大”生態安全響應,即形成“9+8+7”的“三層、三維”評價體系。生態安全壓力加重生態危機(狀態)、生態安全狀態集聚生態安全壓力;生態安全壓力促進生態安全響應,生態安全響應削弱生態安全壓力;生態安全狀態引發生態安全響應,生態安全響應消減生態安全危機(狀態),三大因素層通過指標之間的相互影響,形成整個生態安全系統“牽一發而動全身”的動態影響機制(圖2)。

表1 京津冀城市群生態安全協同會診指標體系

圖2 京津冀城市群生態安全評價PSR模型框架Fig.2 Framework of PSR ecological security evaluation model in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration

1.2 研究方法

在綜合評價分析中,評價指標的目的和含義的差異導致各指標具有不同的量綱和數量級。通常采用標準化處理方法消除不同量綱和數量級對評價指標的影響,以此降低隨機因素的干擾。

1.2.1 層次分析法和熵值法計算權重

常用的指標賦權方法通常可以歸納為三類:第一類是主觀賦權法,即根據專家的專業知識和人生經驗主觀研判指標權重,決策結果存在一定的主觀隨意性,如層次分析法(AHP),專家調查法(Delphi)等;第二類是客觀賦權法,即依據原始數據之間的關系和數理特性計算權重,具有較強的客觀性與數理依據,但是缺乏對指標本身的概念分析,如變異系數、熵值法等;第三類是組合主觀和客觀兩類方法綜合計算指標權重,該類方法主客觀結合,結果更為科學。本文綜合AHP法和熵值法進行評價指標的組合賦權,具體步驟如下:

(1)AHP法計算主觀權重

采用1—9標度方法,依據中國科學院、北京大學、清華大學、北京師范大學等科研單位35位本領域內專家的主觀賦權意見來構造判斷矩陣,獲得第s個系統層相對目標層的權重as(s=1,2,…,5),第s個系統層下第k個指標對第s個系統層的權重bk(k=1,2,...,m),則第s個系統層下第k個指標相對總目標的權重為:

ck=as×bk

(1)

式中,指標權重向量為c=c1,c2,...,cn。

獲得判斷矩陣后,需要對其進行一致性檢驗。若檢驗通過,則權重分配合理;否則,需要重新構造判斷矩陣計算權重,所得主觀權重詳見表1。同理,計算因素層權重,壓力、狀態和響應三個因素層的權重比值為3∶4∶3。由于AHP方法在文獻中應用較多,具體計算過程不再贅述。

(2)熵值法計算客觀權重

熵值法(Entropy Method)是一種基于數據內部的離散程度客觀計算指標權重的客觀賦權方法。通常,信息熵值越大,系統結構越均衡,差異系數越小,指標的權重就越小;反之則指標的權重越大。計算步驟如下[35]:

第一步:數據標準化處理。

第二步:確定比重

(2)

第三步:求解熵值

(3)

第四步:求解變異系數

γj=1-ej

(4)

第五步:求解權重,權重向量v=v1,v2,...,vn

(5)

(3)組合權重的確定

考慮到主客觀賦權具有同等效益,本文采用算術平均值方法[36],綜合主客觀權重,得到組合權重向量w=w1,w2,...,wn。組合權重表達為公式(6),權重結果見表1。

wj=cj+vj/2

(6)

1.2.2 TOPSIS與灰色關聯方法解析

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution,TOPSIS)由Hwang和Yoon于1981年首次提出[37],是一種逼近于理想解的多目標決策分析方法。TOPSIS方法對研究數據的要求較低,較于理解,而且計算簡便,已經在諸多研究領域廣泛應用。該方法是通過比較系統現實狀態和理想狀態之間的歐氏距離來研判系統的發展水平,但是其只能反映數據曲線之間的位置關系,而無法體現數據序列的動態變化情況。

灰色關聯分析方法(Grey Relation Analysis)在被鄧聚龍教授提出后就獲得了迅速發展和廣泛應用[38]。其基本思想是依據綜合評價序列組成的曲線族和參照序列組成的曲線對之間的幾何相似度來確定數據序列的關聯度[39-40],幾何形狀越相近,數據序列的關聯度就越大,反之越小。該方法可以用于計算系統要素間緊密程度,從而很好地體現系統的變化態勢[41]。

鑒于此,本文綜合TOPSIS思想與灰色關聯理論,構建主體功能區生態安全協同會診模型,通過歐氏距離與灰色關聯度來反映不同主體功能區生態狀態與該類區域理想狀態的相近程度。

(1)求解加權標準化矩陣

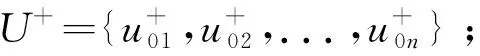

(2)確定不同主體功能區的正負理想解

式中,正理想解為同一主體功能區各指標的理想最優值的集合,負理想解為同一主體功能區各指標的最劣值的集合。

(3)求解灰色關聯相對貼近度

(7)

則各評價單元與正理想解的灰色關聯系數矩陣為:

第i個評價單元與正理想解的灰色關聯度為:

(8)

同理,第i個評價單元與負理想解的灰色關聯度為:

(9)

灰色關聯相對貼近度:

(10)

貼近度的數值越大,說明該功能區當期生態協調發展,系統狀況越好;反之,貼近度數值越小,說明該功能區當期生態發展拮抗,系統狀況越劣。

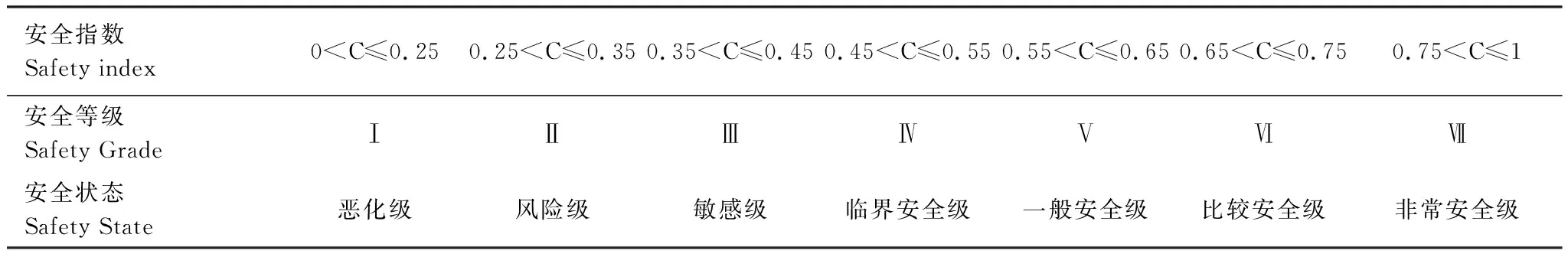

作為生態安全綜合評價的等級研判尺度,城市群生態安全評價分級標準在現有研究框架內還尚未統一,本文在參考相關研究成果[43-44],將京津冀城市群生態安全的分級標準劃分為7個等級(表2)。

表2 京津冀城市群生態安全綜合指數(Comprehensive Index of Eco-security, CIES)分級標準

灰色關聯相對貼進度C表征京津冀城市群生態安全綜合指數值

2 結果分析

2.1 京津冀城市群生態安全時空演變特征分析

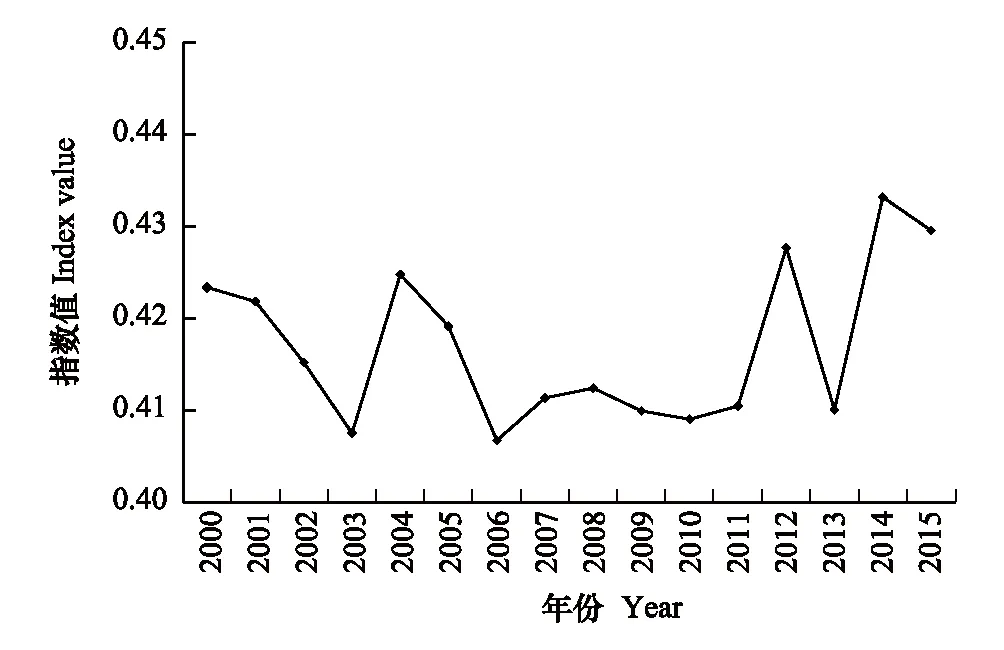

圖3 2000—2015年京津冀城市群生態安全綜合指數均值變化趨勢Fig.3 The trend of eco-security comprehensive index average in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration from 2000 to 2015

根據上述相關數據和公式(7)—(10),計算得到2000—2015年京津冀城市群13個地級以上城市的生態安全綜合指數,值越大,表示生態安全越高,反之越低。京津冀城市群生態安全演變特征如下:

(1)2000—2015年京津冀城市群生態安全呈波動狀態,波動幅度整體較小(圖3)。2000—2003年生態安全指數呈下降趨勢。2004年國家發改委協同京津冀達成加強區域合作的“廊坊共識”,并組織編制《京津冀都市圈區域規劃》,推動區域合作實現第一次跨越,生態安全指數出現第一個高值,之后呈緩慢下降趨勢。2012年,國家發改委再次組織新一輪《首都經濟圈區域規劃》,實現了上一輪規劃的升級與擴展,推動京津冀區域合作實現第二次跨越,生態安全指數也隨之出現第二個高值,但2013年再次下降。2014年,京津冀協同發展重大國家戰略正式拉開帷幕,生態環境保護成為該戰略的核心內容之一,京津冀城市群生態安全指數整體呈現上升趨勢。由此可見,城市群的總體規劃、國家與區域政策支撐對城市群生態安全指數具有顯著影響效應。

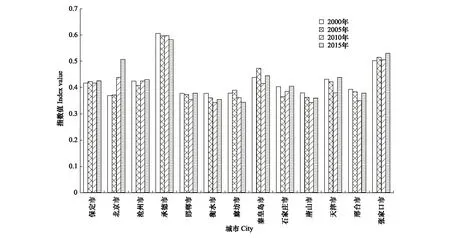

(2)不同城市生態安全指數的演變趨勢差異顯著。2000—2015年京津冀城市群13個城市生態安全的演變趨勢同樣具有波動性,其中8個城市呈上升趨勢,5個城市呈下降趨勢(圖4)。生態安全指數上升的8個城市中,首都北京在國家的宏觀政策支撐下,呈持續上升趨勢;秦皇島、張家口和保定生態環境質量相對較好,呈現先提升再降低再提升的“N”型趨勢,表明2005年之后工業化進程導致生態環境受損,而2010年之后的生態文明和國家產業轉型戰略實施又促進了生態環境質量的恢復與提升;石家莊、滄州、天津和邯鄲呈“V”型趨勢,其中滄州和石家莊拐點在2005年,而天津和邯鄲拐點在2010年,表明前者生態安全更早地實現了轉型。生態安全指數下降的5個城市中,承德生態安全系數全區最高,但呈持續下降狀態;廊坊為倒“V”型趨勢,拐點在2005年,生態安全系數仍在下降;衡水、唐山和邢臺均為“V”型趨勢,拐點在2010年,表明3個城市生態安全在2010年之后已經步入恢復狀態。總體來看,承德和廊坊應該立即采取措施遏制生態安全下降的趨勢,衡水、唐山和邢臺則需要加大生態恢復的扶持力度;其他城市仍需要不斷完善生態環境保障體系,以實現生態安全狀態持續提升。

圖4 2000—2015年京津冀城市群生態安全綜合指數變化趨勢Fig.4 The trend of eco-security comprehensive index in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration from 2000 to 2015

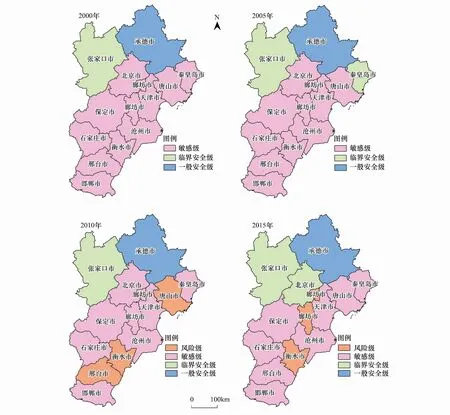

(3)京津冀城市群生態安全整體等級不高,呈現“北高南低,西高東低”的空間格局(圖5)。2000—2005年期間,秦皇島生態安全轉優,由敏感級升為臨界安全級,但2005—2015年又降為敏感級,二產比重增加導致區域碳排放量和生態病理程度的上升;同樣,唐山、衡水生態安全由敏感級轉為風險級,也受制于過大的二產比重。2017年,唐山二產比重為57.4%,以鋼鐵和裝備制造業等高耗高排重工業為主;衡水二產比重為46.2%,主導產業為食品加工、紡織毛皮、化學肥料、塑料制品、玻璃鋼、鋼材等傳統低端高耗高排的工業類型,均具有較大的生態脅迫效應。2010—2015年,北京由敏感級轉變為臨界安全級,表明近年來污染企業的整頓和外遷優化了北京產業結構,勞動生產率和地均生產率大幅提高,2017年服務業占GDP的比重已經高于80%,明顯地改善了首都的生態環境狀況。承德和張家口生態安全一直保持在安全級。作為首都的生態環境支撐區和水源涵養功能區,兩市一直將生態安全戰略置于區域發展的重要地位。總體來看,京津冀城市群生態安全等級不高,最高等級僅為一般安全級,表明其生態安全問題已經比較嚴峻,需要國家和地區政府多部門合作,建立協同聯防聯控的治理機制,以實現區域“同城化,一體化”的綠色可持續發展目標。

圖5 2000—2015年京津冀城市群生態安全等級空間分布格局Fig.5 The spatial distribution pattern of eco-security in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration from 2000 to 2015

2.2 京津冀城市群生態安全的影響因素分析

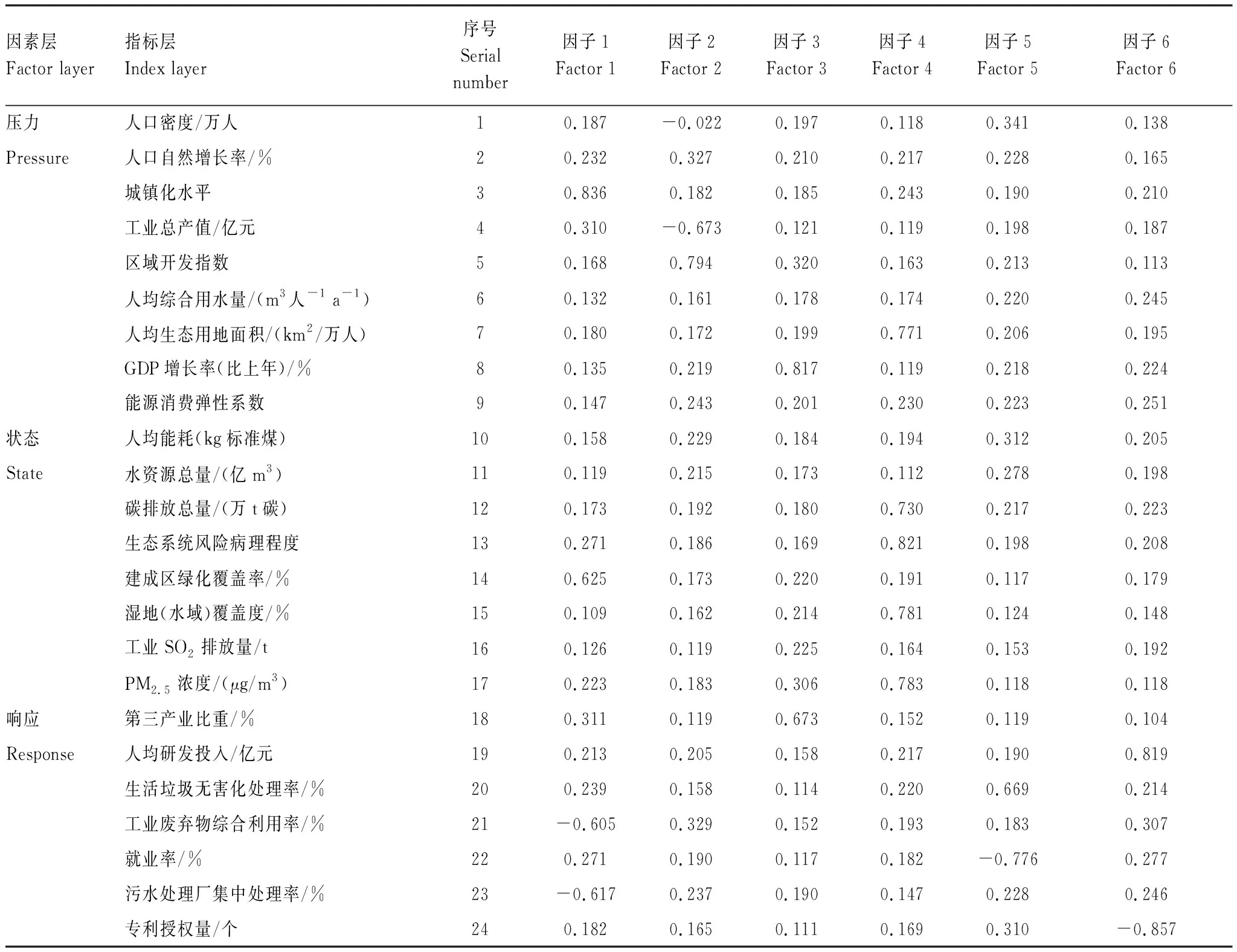

利用SPSS 20.0對數據進行KMO統計檢驗和Bartlett球形檢驗,得到KMO檢驗值為0.771,大于閾值0.5,Bartlett檢驗值為0.0037,小于閾值0.01,結果顯著水平較高,反映適合對指標進行因子分析。對24個指標進行主要因子提取,得出6個特征根大于1的因子,且6個新因子的方差累計貢獻水平達到79.36%,即6個新因子的原始變量所丟失的信息較少,因子分析效果良好[45],可以充分表征24個變量信息。基于方差極大法對影響因素進行降維處理,對因子載荷矩陣進行正交旋轉,得到旋轉成份矩陣(表3)。

其中因子1對城鎮化水平、工業廢棄物綜合利用率、建成區綠化覆蓋率具有較高荷載,因子2對工業總產值、區域開發指數具有較高荷載,因子3對GDP增長率、第三產業比重具有較高荷載,因子4對人均生態用地面積、碳排放總量生態系統風險病理程度、濕地覆蓋度、PM2.5濃度具有較高荷載,因子5對生活垃圾無害化處理率、就業率具有較高荷載,因子6對人均研發投入、專利授權量具有較高荷載。基于上述結果,參考專家意見,將6個因子重新命名為城鎮化(Z1)、開發水平(Z2)、經濟發展(Z3)、生態病理度(Z4)、社會發展(Z5)、技術進步(Z6)。

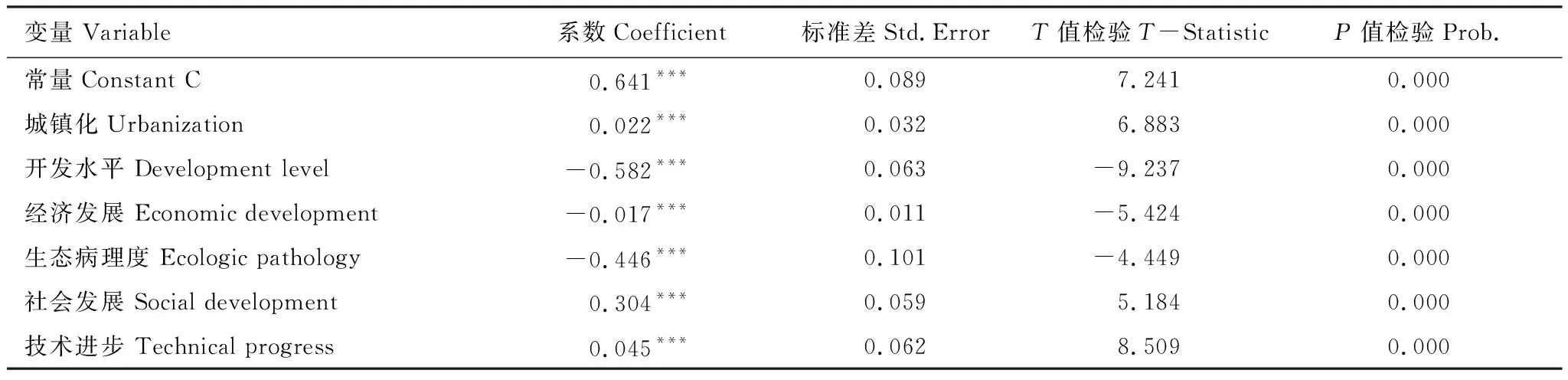

以京津冀城市群2000—2015年面板數據作為研究樣本,選取生態安全值(Y)為因變量,采用SPSS 20.0軟件對因子分析所提取的6個因子進行多元線性回歸分析,F檢驗值為30.494,P顯著性檢驗值為0,在0.01顯著性水平下顯著,說明該方程合理度較高。計算結果如表4所示,線性函數關系式為:

Y=0.641+0.023Z1-0.582Z2-0.017Z3-0.446Z4+0.304Z5+0.045Z6

城鎮化、社會發展以及技術進步均在0.01水平下對生態安全具有顯著正相關性,三者每提升1個單位,生態安全系數分別上升0.022、0.304和0.045(表4)。城鎮化是世界各國在實現工業化和現代化過程中城鄉人口、空間與社會變遷的狀態響應。中國的城鎮化發展經歷了傳統城鎮化階段和新型城鎮化階段。傳統的城鎮化過程提升了城市綜合服務能力,改善了人居環境,但也造成了農業人口市民化進程滯后、城鎮用地粗放、城鎮規模不合理等城市病的發生。2003年黨的十六大提出的“走中國特色城鎮化道路”理念開啟了中國的新型城鎮化歷程。社會發展可以有效促進經濟結構優化、科學技術進步和人口素質提升。尤其是2007年十七大提出生態文明戰略,將可持續發展理念提升到綠色發展的高度,社會發展對城市群生態安全的促進作用更加顯著。新型城鎮化著力提升城鎮化質量,以生態文明理念為指導的集約、智能、綠色、低碳的城鎮化路徑。京津冀城市群是中國新型城鎮化的前沿陣地,生態安全也是其核心任務之一。2000年以來,新型城鎮化的理念與進程有效促進了京津冀城市群的生態安全[46]。技術進步可以從源頭上降低工業及生活污染物的產生與排放量,削減自然資源與能源的消耗,減少地區防污治污的人力與物力投入,從而保護和改善生態環境。

表3 旋轉成分矩陣

表4 各提取因子的偏回歸方程系數矩陣

***表示在0.01水平下具有顯著意義

開發水平、經濟發展以及生態病理度均在0.01水平下對生態安全具有顯著負相關性,三者每提升1個單位,生態安全系數分別下降0.582、0.017和0.446個單位(表4)。城市群是新型城鎮化的主體形態,也是城鎮開發活動最為集中、最為劇烈的區域。隨著京津冀城市群開發程度的不斷提升,其建設用地面積不斷擴展,同時也消耗了大量的資源與能源,并對地區生態環境造成損傷。雖然近年來京津冀城市群響應國家綠色可持續化發展的要求,積極探索地區發展新模式,但是高耗能、高污染、高排放的產業模式依舊突出,生態環境為此付出了沉重的代價,生態破損和環境污染問題非常嚴峻。京津冀地區存在不少國家級貧困縣,當地農民缺乏資金、技術等,思想觀念也落后,這導致區域土地過墾、草原過牧現象比較普遍,水土流失及荒漠化現象日益嚴重,生態病理程度較高。

3 結論與建議

第一,京津冀城市群生態安全的最高等級僅為一般安全級,生態安全已經達到了預警狀態,需要京津冀三地多部門聯合,建立協同聯防聯控的生態安全防治機制,以實現區域“同城化,一體化”的綠色可持續發展目標。

從時間演變來看,2000—2015年期間,京津冀城市群生態安全狀況在小幅波動中呈現改善趨勢。整個過程中,城市群的總體規劃、國家與區域政策支撐對城市群生態安全指數的拉動效應具有階段性特征,表明政策的實施保障機制并不健全,難以推動生態安全格局持續穩定提升。由此,京津冀城市群在出臺相關規劃與政策的同時,應該建立更加完善的專項規劃、配套政策及其實施評估機制,尤其需要出臺相關法律法規支撐協同聯防聯控的生態安全防治機制,建立確保形成穩固的生態安全格局。

在空間來看,京津冀城市群13地市生態安全指數的演變趨勢差異性顯著。北京、秦皇島、張家口、保定、石家莊、滄州、天津和邯鄲等8個城市生態安全指數呈上升趨勢,得益于國家生態文明戰略和產業轉型戰略實施過程中對生態環境建設的高度重視。承德、廊坊、衡水、唐山和邢臺等5個城市生態安全指數呈下降趨勢,一方面大力加強京津冀北部張承地區的生態環境支撐和水源涵養的功能建設;同時積極推進衡水、唐山和邢臺的產業結構轉型升級,不斷完善生態環境保障體系,遏制并扭轉其生態安全狀態的下降趨勢。

第二,京津冀城市群生態安全影響因素分析結果顯示,城鎮化、社會發展以及技術進步對京津冀城市群生態安全具有顯著的正相關性,其中生活垃圾無害化處理率、就業率因子為表征的社會發展水平對生態安全促進作用最大。由此,京津冀城市群應該在深化經濟結構改革和產業結構轉型升級的基礎上,加強建設城市群生態環境治理力度,構建一體化、公平化社會服務體系,保障基層勞動者的基本生活條件,提升全民素質與環保意識,完善就業、養老、醫療、保險等社會制度,以保障城市群生態安全格局。同時,城市群各級政府應該持續增加生態技術研發投入,扶持科研院所及相關企業開展生態技術等方面的研發活動,全面提升生態技術水平。另外,建立健全城市群部門間協調機制,加快城市群生態空間的一體化、系統化保護與修復,在保持生態產品和服務供給的條件下,基于生態資源優勢促進生態工業、旅游業及農業的發展,在獲得“金山銀山”的同時保持“綠水青山”,降低區域生態安全風險。

第三,開發水平、經濟發展以及生態病理度對京津冀城市群生態安全具有顯著的負相關性,以工業總產值、區域開發指數為表征的開發水平和病理程度對生態安全阻礙作用更大。所以,應深入調整產業結構,扭轉京津冀城市群生態脅迫的源頭。河北省在承接京津產業疏解轉移的同時,要嚴格限制在生態脆弱地區建設高耗能和高污染的行業項目,制定并適時調整京津冀限制、禁止、淘汰類項目目錄,淘汰落后產能和壓縮過剩產能。提高環保、能耗、安全、質量等標準,倒閉區域產業轉型升級。同時,包括從嚴排放標準,發展清潔能源,防治機動車污染等多項措施并舉。同時,劃定并嚴守城市群生態保護紅線,控制空間開發強度與速度,遏制生態惡化,保障生態安全。2017年2月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于劃定并嚴守生態保護紅線的若干意見》。目前,京津冀生態保護紅線的劃定工作已經完成,應加快出臺嚴守紅線的具體保障措施。更重要的是,京津冀城市群生態保護紅線內部空間尚存在的城鎮化用地效率低、開發速度過快、功能結構不合理等問題,均會導致城市群生態環境惡化。所以,有效限制京津冀城市群城鄉空間開發速度,優化國土空間開發格局,規范空間開發秩序,科學構建生態安全格局,是保障生態空間安全的必由之路。