武術段位制改革及在高校推廣的意義

陳理標 許振剛

摘要:長期以來,在國人思想意識中,傳統武術是中華獨有的能克敵制勝,防身自衛,保家衛國的神奇武功。考究武術(套路)的運動本質,其實為武舞藝術,是受宋朝統治理念重文輕武影響,使武學逐漸演變成套路武舞藝術化的結果。尤其新中國成立后制定的“武術(套路)競賽規則”等一系列政策,促使武術完全套路藝術化。為使武學回歸技擊本質,必須對現行武術稱謂和運動形式進行改革:(1)日武術技擊(或散打):突出格斗對抗;(2)日段位制武藝:段位制武藝需要單練套路動作與對練套路動作相匹配,突出了套路動作攻防招式的應用性,在一定程度上能幫助學習者理解動作的技擊意義與掌握攻防技術,并提高學習興趣和積極性,但其屬于藝術性質;(3)日武舞或武藝:由于套路純屬藝術,名副其實,易于傳播。

關鍵詞:段位制武藝 武舞 武藝 武術技擊 散打

中圖分類號:G85 文獻標識碼:A 文章編號:2096—1839(2018)7—0043—04

1 前言

一場武術散打“狂人”徐曉東打假風暴,驚醒不少國人,雖然后來被壓制下去,然而已影深遠。由于受傳統文化,武俠小說等的影響,長期以來,在國人的思想常識中,武術能防身自衛,強身健體,冷兵器時代,更是保家衛國,報仇雪恨的神奇武功。然而,現代武術,尤其新中國成立后,武術已完全套路化和藝術化,它不再具有防身自衛的功能,只有鍛煉身體的作用了![1]這是由武術運動的形式——武術套路化和藝術化所決定,即當武術由實用的進攻與防守基本技術練習和對抗練習變成花俏的套路藝術表演時,武術就失去其克敵制勝,防身自衛的功能,不管人們多么的不愿意,然而,事實就是這樣。就像中國古代足球(蹴鞠)一樣,這種早在軒轅黃帝時代就產生的踢球游戲[2],漢唐興盛,上至天子下至黎民都愛玩[3],直至宋朝之前都是身體可接觸的對抗性運動,故能代代相傳,但自宋以后,演變成非接觸的隔網技巧表演[2],至元朝蹴鞠終于消失!為防止武術由對抗技擊性質演變成套路藝術表演后,重蹈古代足球消亡的命運,厘清武術運動形式,進行段位制改革,以期傳承與推廣,意義重大。段位制改革,一方面迫使套路編制趨于實用減少花式,單練與對練匹配相符;一方面更可以提高學生學習興趣和積極性。本課題試述傳統武術套路的形成,段位制改革的必要性,并以傳統太極拳套路教學和段位太極拳教學為例,進行實驗比較,結果證明:段位太極拳對提高學生學習興趣和積極性明顯優于傳統太極拳套路。

2 研究對象和方法

2.1 研究對象

(1)我國武術運動競賽及社會開展情況;(2)我國部分重點大學本科太極拳課程;(3)對中山大學本科太極拳選項課隨機選擇3個教學班為段位太極拳教學實驗組(A組,其中男40人,女50人);另3個教學班為傳統太極拳教學對照組(B組,其中男40人,女48人);身體健康,無特殊疾病,進行教學比較。

2.2 研究方法

2.2.1 文獻資料法和調查法

利用大學圖書館文獻資料和網絡平臺,研究中華武術的形成,當前武術運動競賽和社會開展情況,搜索查閱我國普通高校太極拳教學情況相關文獻資料30多篇,了解國內高校傳統太極拳課和段位太極拳的教學動態,教學內容,手段和考試內容,方法等。實地調查廣東高校和我國主要重點大學段位太極拳教學狀態,并對有關專家進行訪談。

2.2.2 問卷調查法

(1)對部分全國重點大學進行問卷調查發放問卷50份,回收率92%,主要調查太極拳的教學內容,教學模式,考試內容和方法。(2)對中山大學太極拳課的學生進行學習前和學習班后的問卷調查,發放180份,回收180份,回收率100%。主要調查學生的學習興趣,態度和意向。

2.2.3 實驗比較法

根據學生在網上自愿報名隨機篩選出來的6個太極拳班,每班30人左右,隨機分成A、B兩組,A組為實驗組,B組為對照組。對A、B兩組進行實驗前、后問卷調查和教學實踐與研究,觀察,記錄學生的上課表現(包括學習態度是否積極主動,或被動消極,認真或得過且過,上課氣氛是興奮熱烈的或消極壓抑的),意向等諸多方面的指標差異,問卷調查個人或小組討論等,課程結束后進行相關考試項目的成績比較。實驗組教學設計:太極拳基本功,楊式段位太極拳一段單練套路,對練套路,對動作招式進行拆招對練,考核內容為單練套路,對練套路,拆招演練;對照組的教學設計:太極拳基本功,楊式簡化太極拳24式單練套路,考核內容為24式單練套路。A、B組均配音樂。對相關數據進行數據統計。

3 結果與分析

3.1對部分全國重點大學太極拳課教學內容,教學方法,考核內容的調查結果如下(見表1)

由表1可知,目前我國大多數高校的傳統體育太極拳課教學和考核內容還是以太極拳單練套路為主,段位太極拳教學較少。

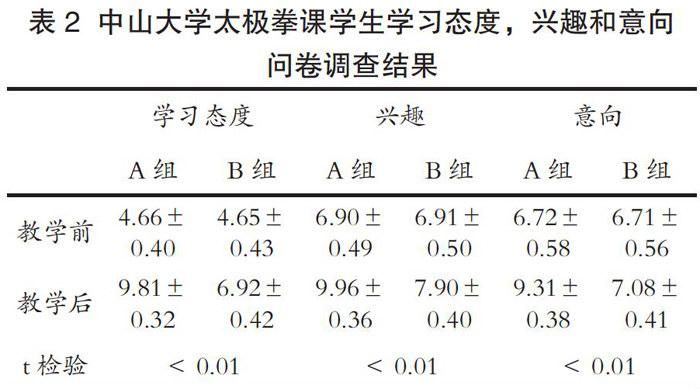

3.2對中山大學學生太極拳課學習態度,興趣和意向問卷調查結果

表2顯示,教學前學生學習態度總體上沒有明顯的差別,但教學后,實驗組無論學習積極性,興趣和

意向等方面的變化都明顯優于對照組,經t檢驗均小于0.01。

實驗結果表明,段位太極拳教學(A組),無論學習態度、學習興趣,學習意向都明顯優于單純的太極拳套路教學B組(t檢驗均小于0.01)。在上課過程中,發現實驗組的學生課堂氣氛活躍,學習認真,勤奮,并以積極主動的態度對待學習和考試。在課后,經常看到實驗組同學一起練習,有單練,對練,甚至切磋比試等。由于段位太極拳教學內容豐富,既有拳術基本功和單練,又有對練,動作拆招攻防練習,對抗練習等,更貼近攻防實際應用,學生更愿意學習,使得課堂氣氛熱烈,而對練要求兩人必須默契配合,增進同學間的互動,促進彼此的友誼,并增強了學生的動手能力。有位同學的專項作業這樣寫道:“……通過這門課的學習,我還了解到太極拳一招一式的背后有著深刻的武學原理,這并非憑空想象而來,在與同伴對練時,更切身體會到,原來一穿一捋,一攔一錘,都可以告訴我們,面對對方進攻時,我們應該作出怎樣的正確反應?”并進一步感嘆道“這次體育課雖然不是我一開始想選的課程,但學習的過程讓我感受非常快樂,學到了很多東西,還結交了許多新伙伴,所以,我不后悔,相反,我非常高興和太極拳來一次美麗的相遇。”而對照組的同學上課時則氣氛不夠熱烈,互動少,很難提高同學的積極性。

4 討論與建議

4.1 討論

長期以來,我國學校開展的太極拳課甚至武術課,基本是套路課,由于不注重實戰對抗的實用性,教師只想教會學生如何把動作學得更像,更規范,演練得更好看。漸漸地,教授者對于這些動作的技擊作用也是一知半解,甚至一無所知,學習者也只是照葫蘆畫瓢,更不用談實戰對抗。由于學生不理解動作的攻防意義,沒有對抗練習,因此無法刺激學生持續的學習興趣和積極性,課程變得枯燥乏味。[4]盡管教師絞盡腦汁,使出渾身解數,甚至威逼利誘也無濟于事,收效甚微,無法達到預期的教學效果。而專業或業余武術套路比賽,自選套路怎么打得好看就怎么編,基本上是花拳秀腿,動作有何意義,演練者并不知道,這與傳統武術作為防身自衛相去越來越遠。而所謂太極拳,它首先是“拳”,即具有攻防技擊作用。徒手攻防技術的獲取,必須通過掌握基本技擊技術,即步法,拳法,腿法等,特定招式的進攻防與守用法解釋及實踐,力量,速度,耐力等體能練習,推手,擊靶,對練,實戰比試等一系列活動。然而,現代武術,尤其新中國成立以后,把武術列為表演項目,制定《武術(套路)競賽規則》[1],武術已完全套路化。

武術套路的本質是武舞藝術。武舞,早在先秦時期已出現,而劍舞則最為流行。《史記.鴻門宴》謀士范曾授意項莊若借劍舞之機刺殺沛公,入宴祝壽日:“君王與沛公飲,軍中無以為樂,請以劍舞。”項莊劍舞,而項伯亦劍舞,并以身護沛公,莊不得擊。[5]說明當時人們已用劍舞來助興。到了唐朝,劍舞已發展到極高水平。如唐朝著名詩人杜甫《觀公孫大娘弟子舞劍器行》云:“昔有佳人公孫氏,一舞劍器動四方。觀者如山色沮喪,天地為之久低昂。霍如羿射九日落,矯如群帝驂龍翔。來如雷霆收震怒,罷如江海凝清光。”劍舞水平可謂爐火純青,登峰造極,難以形容,據說唐朝大書法家張旭因看了公孫大娘的劍舞而得草書名揚千古。

在宋朝之前,習武與習武舞是涇渭分明,各不相干的事情,前者是為了防身自衛,克敵制勝,屬武力技術范疇;后者是為了娛樂,屬文化藝術范疇。但自宋朝以后,由于宋朝統治者實行重文輕武政策,提出“以文制武”,“將從中御”,“宰相需用讀書人”,“內守外虛”[6]的治國之道,使得傳統武學思想發生變化,軍隊武勇訓練逐漸演變成武術套路花法藝術表演,“套子”武術產生,并得到空前發展,以武藝之名,以訛傳訛。唐朝武舉以武學為主,宋朝武舉則是以文為主,武學“雖弓力不及,學業卓然,也可為優等,補上舍”,“武藝不及格而曉術數,知陣法,智略可用,或累試策優等,悉旨補上舍”。[7]軍事武勇訓練不注重實技,以套子武術表演虛張聲勢。數量龐大的禁軍還專門從各地征召精于武藝雜技百戲者列為軍籍,領取銀餉,專習套子武術以供表演[1],這種套子武術迅速影響民間。由于城市的形成,商業的產生,出現了大量以練套子武術表演賣藝為生的職業藝人,使套子武術迅速走向商業化,如使拳,使棒,舞刀,舞劍等。[2]開館授拳成為商業行為,為吸引更多的學徒,教頭們往往窮盡其能去神化其拳,吹噓能一招克敵制勝,教的卻是套子武術(武舞藝術)。藝術的形、神風格是很難把握的,學習者花費比學武術技擊更長的時間亦難有所獲,而學者需要的是武功,教者目的是為錢財。為了能從學習者那里賺到更多的錢財,最好的辦法是,延長其學習時間,并無論學習者多么努力也無法戰勝師傅。武術套路本質是藝術,因此,拳師們可以無限期留住學弟以達到穩定甚至增加財富收益的目的,故在傳統武館“習武”,是很難出師的。你要打贏師父嗎?那是不可能的,一則師父不希望,二則師父教的根本就不是真功夫,是武舞藝術!散打取勝只能通過實戰,而藝術屬文化范疇,怎么說都可以,所以教頭們通過包裝總能混下去,后來者如法炮制,這是自宋以后武術派別與兵器種類繁多的根本原因。

為使中華武術回歸本質,重振漢唐遺風,必須對武術進行分類改革,它關系到傳統武術的傳承與發展的生死攸關問題。武術由純單練套路形式變為段位制后,有單練、對練、招式拆解與實戰等的練習模式,迫使套路動作編制要催于實用,單練與對練相符。通過對傳統太極拳套路教學和段位太極拳教學實驗比較,證明段位制武術教學更能提高學習者的學習興趣和積極性,更具技擊實用性,課程結束后學生更愿意進一步學習,民眾更喜聞樂見。

4.2 建議

(1)武術技擊形式。即對目前的散打比賽,中國功夫擂臺賽等,進行適當的改造,使之更能充分挖掘人的潛能,類似于MMA(綜合格斗術)比賽,卻又有所區別,以彰顯中國文化特色。武術技擊是武術的本質,即只有通過技擊才能反映武術的攻防能力,其它都是圍繞提高攻防能力而展開的一系列訓練方法和手段。廣泛開展武術技擊比賽,是塑造國民勇敢頑強,堅毅不屈,刻苦耐勞,遵守規則,永不言敗,忠誠守道的尚武精神的必由之路。

(2)段位制武術形式。段位制武術需要單練套路動作與對練套路動作相匹配,突出了套路動作攻防招式的應用,而動作拆招練習,對抗比試等系統性練習,在一定程度上使學習者掌握攻防技術的作用。由于傳統武術套路沒有實用性,遠離武術本質,在講究實用主義和早已卻魅的現代社會,無法提高學習者的興趣和積極性,建議高校廣泛開展段位制武術教學,一方面可以幫助學習者了解動作的技擊意義,另一方面可以提高學習者的興趣和積極性。盡管段位制武術雖然還未完全脫離傳統民間武術的藝術性特質,但增加了對練環節和拆解實用技擊環節,使練習者能明白武術套路各動作招式具體運用,使套路藝術與防身自衛相并發展,是武術回歸技擊屬性的一大進步。因此,推廣段位的意義重大。

(3)武舞或武藝(套路)形式。由于傳統的武術套路本質上屬于武舞藝術,如宋朝已有使拳,使棒,舞刀,舞劍等……,尤其新中國建國后,經過多年的套路推廣具有廣泛的群眾基礎,建議把傳統武術套路比賽更名為“武舞比賽”或“武藝比賽”,這樣更名副其實,名正言順,自成一格,亦易于開展,更容易為世界所接受。正如芭蕾舞是仿照天鵝運動姿勢而創的一種舞蹈藝術,卻自成一派,繼而影響全球,風靡世界一樣,武舞藝術,仿照武術技擊運動而成,如舞劍(套路)之鳳飛龍翔,舞刀(套路)之氣勢如虹,使棍(術)之一夫擋關,太極套路之行云流水,南拳(舞)套路藝術之猛虎下山等,有其特殊藝術韻味,必也可以影響世界。

參考文獻:

[1]林伯源.中國武術史[M].北京:北京大學出版社,1994:446-460.

[2]李季芳,周西寬,徐永昌.中國古代體育史[M].北京:人民體育出版社,1984:168-180.

[3]吳文忠.中國體育發展史[M].國立教育資料館,1981:29.

[4]陳理標.武術散打合作學習與課堂實戰對打教學法的研究與實踐[J].搏擊.體育論壇,2014⑷:87-88.

[5][漢]司馬遷.史記.項羽本紀[M].寧夏:寧夏人民出版社,1994:123.

[6]鄭國平,論北宋的內守虛外國策[J].北京師范學院學報(社會科學版),1992(2》42-48.

[7]文定旭.宋代武舉弊端淺析[J].貴州文史刊,2000(5):13-15.