基于媒體語言語料庫的近義詞辨析

楊婧

摘 要:文章以媒體語言語料庫為語料來源,對新聞中有關“交涉、討論”義的近義詞進行定量研究和定性分析。選取高頻詞“協商”“討論”“談判”為研究對象,比較它們左、右側搭配詞詞性、詞義及色彩的特點,進一步探究三者的異同。

關鍵詞:語料庫 “協商” “討論” “談判” 辨析

一、研究綜述

近義詞無論是在日常交際中還是書面表達中,都占據著重要位置,對詞匯學來說,更是不可或缺。目前國內對于近義詞的研究主要集中于四個方面:一是近義詞界說,主要研究近義詞和同義詞之間的關系以及近義詞辨析的對象;二是辨認的方法;三是分類與范圍;四是詞性與同義。(池昌海,1998)

無論是漢語本體研究還是對外漢語研究,傳統的近義詞研究都參照著語義、句法、語用三個平面進行辨析。近幾年,學者們除了基本沿用這三個平面來進行定性描寫、舉例分析之外,更多地利用語料庫,采用定量分析方法,并結合問卷調查、數據統計等,對近義詞進行更科學、縝密地探究,如:劉微(2016)、楊慧敏(2014)、李帆(2016)。

但是,大多數學者缺少對語料統計后的信息羅列,更傾向于對其結果進行匯總,雖然言簡意賅,卻讓統計內容和統計過程模糊化。因此,借鑒前人的研究角度和研究方法,我們基于語料庫來辨析新聞中有關“協商”類詞語的使用,在定量研究的基礎上采用定性分析法,對“談判、協商、討論”這三個近義詞的異同進行探究,以期提高日后新聞稿件類寫作的準確度。

二、語料處理

我們在看新聞時,通常會看到類似“談判”“洽談”“協商”等字眼,那么新聞中“談判”類的詞語有多少種不同的表達方式,它們之間最主要的區別以及使用情況值得我們進行探討。

本文從媒體語言語料庫(MLC)獲取研究的語料,所有媒體語言語料統一為中央電視臺綜合形式,該語料有34039個文本,200946577字次。我們通過查找《現代漢語八百詞》《現代漢語詞典》《漢語近義詞詞典》等詞典,窮盡式地羅列出與“談判”相近或相同的詞語:商洽、磋商、交涉、商議、商討、談判、協商、商榷、商酌、計議、洽商、洽談、會商、磋議、商量、討論、切磋、咨議。利用該語料進行檢索,它們出現的文本數量和總頻次分別為:2個文本2次、2285個文本4452次、1012個文本1540次、471個文本560次、1060個文本1370次、4640個文本13511次、4556個文本10034次、333個文本373次、1個文本1次、41個文本47次、40個文本67次、1042個文本1985次、756個文本1118次,0文本0次、1936個文本2555次、9329個文本19136次、260個文本298次、4個文本5次。由于時間有限,我們選取使用頻率最多的三個詞語進行比較,它們分別是談判(4640個文本13511次)、協商(4556個文本10034次)和討論(9329個文本19136次)。

(一)選取數據

在語料庫中,檢索“談判”“討論”“協商”這三個詞,分別得到13511條、19136條、10034條語料。用“陳小荷”隨機抽樣軟件分別抽取1500條語料作為研究對象。

(二)分詞處理

對以上共4500條語料使用MyTxtSegTag分詞和詞性標注工具進行分詞,設置成為文本格式。

(三)參數設置

使用AntConc3.2.1w(Windows)2007軟件對語料作進一步處理。在Collocates中,將動詞的跨距定為[-3,+4]。分別按“談判”“討論”“協商”這三個詞的左側搭配詞頻率和右側搭配詞頻率的高低進行排序,選取出現次數大于3的左右搭配詞,并利用Excel進行數據匯總。

三、“協商”“談判”“討論”搭配詞研究

詞語搭配主要是研究實詞的行為①,所以分別將“協商”“談判”“討論”左、右側出現的搭配詞進行人工篩選,除掉副詞、代詞、數量詞以及不具有搭配關系的詞語,再次使用Excel進行數據匯總。

(一)“協商”“談判”“討論”左側搭配詞研究

根據表1、表2、表3所展示的“協商”“談判”“討論”左側的搭配詞及頻次,我們可以直觀地看出在一定的語料中,“協商”使用的頻次高于“談判”和“討論”,“談判”使用的頻次高于“討論”,但這兩者使用頻次的差別并不明顯。此外,從搭配的高頻詞“雙方”“雙邊”“交流”“溝通”“和平”“友好”等可看出,這三個近義詞都是圍繞某一問題展開有效對話,為取得一致意見而付出的行動。

為了更直觀了解這三個近義詞的使用情況,我們將表1~表3內容進行匯總,區分搭配詞的詞性,以期從搭配詞的詞性、詞義及色彩的角度來探討研究對象的異同。如下表所示:

從表4可以看出“協商”“討論”和“談判”這三個近義詞的語用特點。

1.名詞

(1)“協商”左側搭配的大多是一個集體名詞,如“集體、政府、企業、雙方”等。和政治有關的專有名詞也占據重要地位,如“社會主義、人民政協、兩會”。此外還有一些名詞,比如“工資、專題”,這類名詞具有體現協商具體內容的特點。

(2)“討論”左側搭配的名詞大多也是一個組織或集體名詞,如“大家、小組、委員會、代表團”,但這些集體名詞和“協商”搭配的集體名詞相比,規模較小,集體的政治色彩相對較弱。同時,“討論”雙方或多方的地理跨度小于“協商”雙方或多方的地理跨度,前者多是一個集體的內部交流,后者大多是兩個或多個不同集體的交涉。此外,“討論”的主題內容沒有明顯的政治色彩,如“節目、話題”等,內容形式相對于“協商”而言較為輕松。

(3)“談判”左側搭配的大多是具有針對性并且是涉及國家利益、社會利益、人民利益等重大事情的名詞,如“核、鐵礦石、核問題、氣候、能源、邊界、領土”等,相較于“協商”和“討論”,其交涉的問題更正式。此外,談判的對象也是地理跨度較大的兩個或者兩個以上的組織,如“國際、雙邊”等,這和“協商”有共通之處。

2.動詞

(1)“協商”左側搭配的動詞大多具有自主性、籌備性且行為不斷強化的色彩,如“展開、開展、自行、醞釀、推進、加強”等。同時也具有可持續性,如“繼續,進一步”。能愿動詞“要”更能體現出一些意愿色彩。

(2)“討論”左側搭配的大多也是自主性動詞,討論內容也可以被不斷深化,比如“參與、來、去、深入”,同時也具有持久性,如“進一步、繼續”,能愿動詞“要”依舊具有主動意愿色彩。與“協商”不同的是,“討論”的形式較為自由,如“分組、聯組、開會”,和“認罪協商、制度化協商”相比,其內容也較為多樣、輕松,如“學習、研究、著重、集中”,具有較強的互動性。

(3)“談判”左側搭配的動詞同樣具有自主性,比如“展開、舉行、去、來”,動作行為可持續、談判內容可深化,如“繼續、推動”。此外,“外交、組閣”等詞說明“談判”的對象有一定的國際地位且具有政治色彩。

3.形容詞

“協商”和“談判”左側搭配的形容詞強調場面的正式感以及交涉方友善的態度,“討論”左側搭配的形容詞更傾向于形容場面的氛圍熱烈。這三者的搭配詞都有顯著的積極語義色彩,如“友好、和平、積極、熱烈”等。

(二)“協商”“談判”“討論”右側搭配詞研究

“協商”“談判”“討論”右側搭配詞及頻次情況如下表所示:

從表5、表6、表7,大致可以看出:在一定的語料內,“協商”“談判”的使用頻次高于“討論”。“協商”后多跟“會議”類,說明協商的形式。“談判”多和“破裂”類聯系密切,描述談判的情況。“討論”右側多是具體名詞,表明談論的內容。為更具體地探究研究對象,將此三表歸納總結,具體如下:

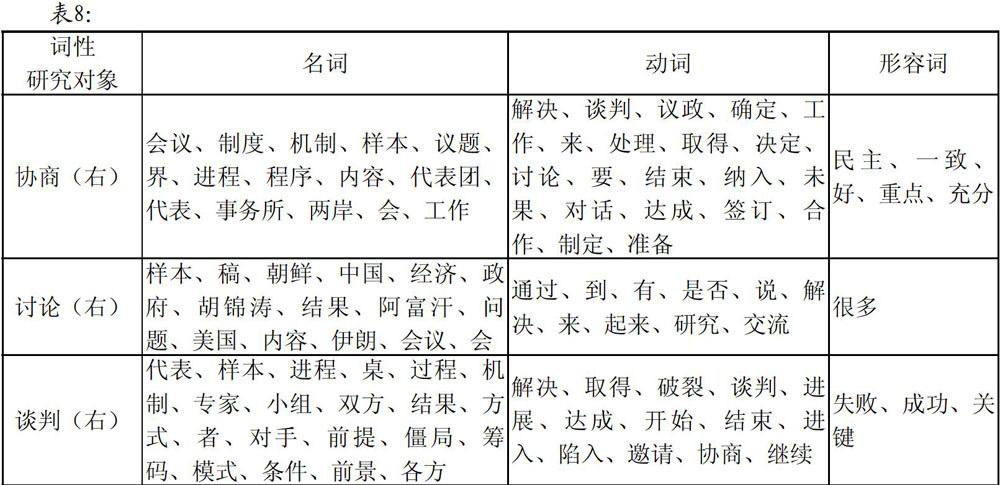

表8:

詞性

研究對象 名詞 動詞 形容詞

協商(右) 會議、制度、機制、樣本、議題、界、進程、程序、內容、代表團、代表、事務所、兩岸、會、工作 解決、談判、議政、確定、工作、來、處理、取得、決定、討論、要、結束、納入、未果、對話、達成、簽訂、合作、制定、準備 民主、一致、好、重點、充分

討論(右) 樣本、稿、朝鮮、中國、經濟、政府、胡錦濤、結果、阿富汗、問題、美國、內容、伊朗、會議、會 通過、到、有、是否、說、解決、來、起來、研究、交流 很多

談判(右) 代表、樣本、進程、桌、過程、機制、專家、小組、雙方、結果、方式、者、對手、前提、僵局、籌碼、模式、條件、前景、各方 解決、取得、破裂、談判、進展、達成、開始、結束、進入、陷入、邀請、協商、繼續 失敗、成功、關鍵

從表8可以看出:

1.名詞

(1)“協商”右側搭配的名詞大多具有一定的順序性和邏輯性,比如“會議、機制、程序、進程”,有一定的操作流程。此外,后跟一些集體名詞,比如“事務所、代表團”,表明協商對象。

(2)“討論”右側搭配的名詞具有一定的專屬性質或特指意味,比如“朝鮮、中國、經濟、阿富汗”等,這些專有名詞可以是人或物,也可以是具體或抽象。此外,有些名詞帶有行為結束義,比如“結果”。

(3)“談判”右側搭配的名詞與“協商”“討論”相同的是都可以后跟具有一定流程、順序的名詞,比如“進程、機制”,還可以帶“結果”類表行為結束的動詞。不同的是,“談判”右側會帶有較為明顯對峙關系的名詞,比如“對手”,還會有某個具體的舉行地點,比如“桌”。此外,“籌碼、模式、條件、前景”表明談判行為具有某種動機,且有一定的內在規則,包含著一種互換的行為。

2.動詞:

(1)這三個詞語的右側搭配動詞都具有行為持續、行為終止義,比如“繼續、結束,起來”。都與“解決”相搭配,說明這三個詞語都可出現在為解決問題而需要交談的場合。

(2)“協商”和“談判”的右側搭配動詞有行為產生某種趨勢,或局面有某種走勢、傾向的意味,比如“陷入、進入、取得、達成、決定”,甚至是行為導致某種結果義,比如“破裂、未果、簽訂”等。

3.形容詞

與這三個詞語右側搭配的形容詞大多是積極色彩,比如“好、成功”“協商”和“討論”右側搭配的形容詞傾向行為的過程和內容,比如“充分、民主、重點,很多”,而“談判”側重行為結果,有較強的目的性,比如“失敗、成功、關鍵”。

四、結語

根據以上研究,“協商”“討論”“談判”的對象都是雙方或者多方,其態度具有積極性,行為具有明顯的自主性、一定的目的性和可持續性,過程具有可操作性,并按照一定的順序、流程進行開展。不同的是,“協商”和“談判”使用的場合較“討論”更加正式,“協商”有明顯的政治色彩,“談判”有明確的問題針對性,且談判內容多涉及國家利益等,氣氛較嚴肅。“討論”的主題一般多樣化,可以是學習、研究等方面,環境相對輕松。“協商”和“談判”的雙方或多方的地理跨度明顯,一般是不同的組織、國家等,“討論”大多是來自一個集體內部的交流。此外,“談判”和“協商”的形式較單一,以會議形式為主,而“討論”的形式相對自由,可以采用分組、聯組或者開會等方式進行。

我們利用語料庫以及相關篩選和分詞的工具,將選定的語料在Excel中進行匯總分析,選取新聞中出現的有關“討論、交涉”義詞語最頻繁的三個詞——“協商”“討論”“談判”進行研究。通過對三者左、右搭配詞的詞性、詞義、色彩的分析和歸納,來進一步考察“協商”“討論”“談判”的異同。這種在定量研究基礎上的定性分析,其結果相對直觀、清晰,有一定的科學依據。

本文還存在明顯的不足之處:選取的語料有限,并未涉及考察對象所處的語境以及句法成分,結論缺少一定的精確度和普遍性。下一步會對考察對象進行更全面、深入的探究,以期提高新聞稿件類寫作的準確度和嚴謹性。

注釋:

①王茹.基于語料庫的“改變”類詞語搭配和語義韻考察[D].廈門:廈門大學碩士學位論文,2009:4.

參考文獻:

[1]孫宏林.詞語搭配在文本中的分布特征[A].黃昌寧.1998中文信息處理國際會議論文集[C].北京:清華大學出版社,1998:230-236.

[2]衛乃興.基于語料庫和語料庫驅動的詞語搭配研究[J].當代語言學,2002,(2):101-114.

[3]王茹.基于語料庫的“改變”類詞語搭配和語義韻考察[D].廈門:廈門大學碩士學位論文,2009.

[4]張小姍.對外紋語教學視角下的“表示、表達、表現、表明”偏誤分析[D].太原:山西大學碩士學位論文,2016.

[5]劉灝.基于語料庫的近義詞深度辨析——以“表示”“表現”“表達”“表明”為例[J].華中人文論叢,2012,(6).

[6]劉微.“剛”“剛剛”“剛才”的辨析及其對外漢語教學研究[D].西安:陜西師范大學碩士學位論文,2016.

[7]甘枝燕.《登攀 中級巧語教程》近義詞的處理考察研究[D].南寧:廣西民族大學碩士學位論文,2016.

[8]洪煒.面向漢語二語教學的近義詞研究綜述[J].華文教學與研究,2012.

[9]劉冰.對外漢語教學中近義詞辨析方法研究[D].長春:吉林大學碩士學位論文,2013.

[10]榮美.副詞“可”及其常見相關搭配的研究[D].武漢:華中師范大學碩士學位論文,2013.

Analysis of synonyms based on media language corpus

——Take“consult”“discussion”and“negotiation”as examples

Yang Jing

(College of Liberal Arts,Shanghai University,Shanghai 200444,China)

Abstract:Using the media language corpus as the source of the corpus,the article makes a quantitative and qualitative analysis of the synonyms about the negotiation and discussion in the news. The article takes the high-frequency words“consult”,“discussion”and“negotiation”as the research objects and compares their characteristics of parts of speech,meaning and color of left and right collocations, and furthermore,exploring the similarities and differences between the three words.

Key words:language corpus;consult;discussion;negotiation;discrimination