對行PCI后的急性心肌梗死患者實施全程介入護理的效果評價

楊曉麗

(合肥市第二人民醫院心血管內科一病區,安徽 合肥 230011)

急性心肌梗死(acute myocardial infarction ,AMI)是心內科的常見病。有統計數據顯示,近年來我國每年約新增60萬AMI患者。該病患者的死亡率約為5%~10%[1]。目前,臨床上對AMI患者主要是進行經皮冠狀動脈介入治療(percutaneous coronary intervention,PCI)。在對該病患者進行PCI后,需要對其進行科學的護理干預,以降低其并發癥的發生率,提高其生存質量。為了探討對進行PCI后的AMI患者實施全程介入護理的效果,筆者對96例此類患者進行了平行對照試驗。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本文的研究對象是2016年2月至2017年8月在合肥市第二人民醫院心血管內科進行PCI的96例AMI患者。這些患者的納入標準是:1)其病情符合臨床上關于AMI的診斷標準。2)具有進行PCI的指征。3)精神狀態尚可,有較好的溝通能力。4)未出現嚴重的并發癥。5)有一定的文化基礎,可以配合完成調查。這些患者的排除標準是:1)有精神疾病史。2)有腦梗死、腦出血等腦血管疾病史。3)隨訪失聯。按照護理方法的不同,將這些患者分為A組和B組。在A組患者中,有男30例,女18例,其平均年齡為(67.60±5.23)歲,置入的平均支架數為(3.13±1.24)枚。在B組患者中,有男28例,女20例,其平均年齡為(66.58±5.14)歲,置入的平均支架數為(3.08±1.16)枚。兩組患者的一般資料相比,P>0.05。

1.2 方法

對兩組患者均進行PCI。術后,對B組患者進行全程介入護理,方法是:1)病情觀察和生命體征監測。術后,對患者進行24 h心電監護,密切觀察其心電圖的變化情況。持續對其中心靜脈壓(CVP)進行監測。若其CVP升高,則提示其可能出現右心功能不全、循環血容量增多的情況。若其CVP下降,則提示其可能出現心臟充盈不佳、血容量不足的情況。持續對患者進行血流動力學指標監測。若其血流動力學指標出現異常,應及時告知醫生,并協助醫生對其進行救治。另外,準確記錄患者的24 h液體出入量。2)預防心律失常的護理。AMI患者在接受PCI后極易發生心律失常。術后24 h內,護理人員要密切觀察患者心電圖的變化情況,并遵醫囑為其應用抗心律失常藥物。在患者的床邊準備好除顫儀、呼吸機等搶救設備,以便在其發生室顫后及時對其進行搶救。3)穿刺部位的護理。術后,注意觀察患者的穿刺點是否發生活動性出血和腫脹。指導其用手輕輕按壓穿刺點,以防其穿刺點發生出血。定期為其更換穿刺點的敷料,保持其穿刺點周圍皮膚的清潔、干燥。4)心理護理和健康教育。術后當天,鼓勵患者說出內心的感受與想法,護理人員要認真傾聽其訴說,但無需發表過多的言論,可采用肢體語言對其進行心理支持。術后第2天至第4天,采用鼓勵性、安慰性的語言對患者進行心理疏導,并向其講述勵志的故事,幫助其樹立戰勝疾病的信心。術后第5天至第7天,向患者發放健康手冊,引導其閱讀健康手冊上的內容,并采用通俗易懂的語言回答患者提出的問題。5)排便護理。囑患者多食用蔬菜和富含膳食纖維的食物,以防其發生便秘。指導患者每天按摩腹部,以促進其腸道蠕動。告知患者養成按時排便的習慣,囑其在排便時切勿過于用力,以防加重其心臟的負擔。對于發生便秘的患者,可讓其使用開塞露或甘油栓幫助排便。對A組患者進行常規護理,包括對其進行病情觀察、飲食指導、用藥指導、心理干預、運動指導等。

1.3 觀察指標

采用焦慮自評量表(SAS)評價兩組患者接受護理后其焦慮情緒的嚴重程度,患者的評分越高表示其焦慮情緒越嚴重。用Morisky量表(滿分為8分)評價兩組患者接受護理后其對用藥治療的依從性,患者的評分越高表示其對用藥治療的依從性越高。用疾病不確定感量表(分值為30~150分)評價兩組患者接受護理后其對疾病的不確定感,患者的評分越高表示其對疾病的不確定感越高。采用世界衛生組織生存質量測定量表(WHOQOL-100)評價兩組患者接受護理后的生存質量。此量表的滿分為100分,患者的評分越高表示其生存質量越佳[2]。采用自制的調查問卷調查兩組患者接受護理后其遵醫囑的情況。此問卷包括飲食、戒煙戒酒、運動、定期復查四項評分指標,每項指標的分值均為0~50分。患者的評分≥25分,表示其在該方面可遵醫囑;評分<25分,表示其在該方面不遵醫囑。遵醫囑率=遵醫囑例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法

用SPSS18.0軟件對本研究中的數據進行處理,計數資料用%表示,用χ2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,用t檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

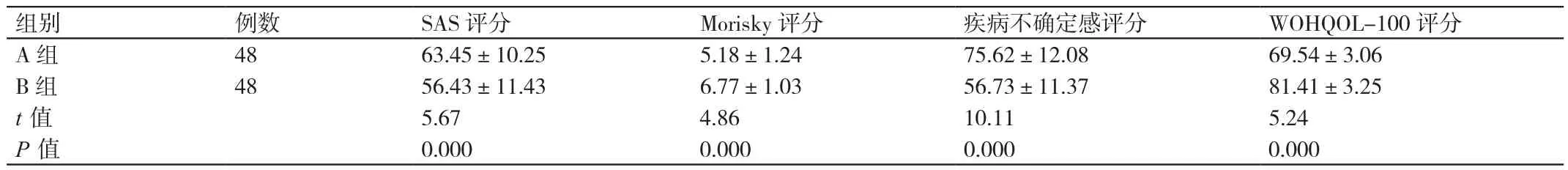

2.1 接受護理后兩組患者SAS評分、Morisky評分、疾病不確定感評分及WOHQOL-100評分的比較

接受護理后,B組患者的SAS評分和疾病不確定感評分均低于A組患者(P<0.05),其Morisky評分和WOHQOL-100評分均高于A組患者(P<0.05)。詳見表1。

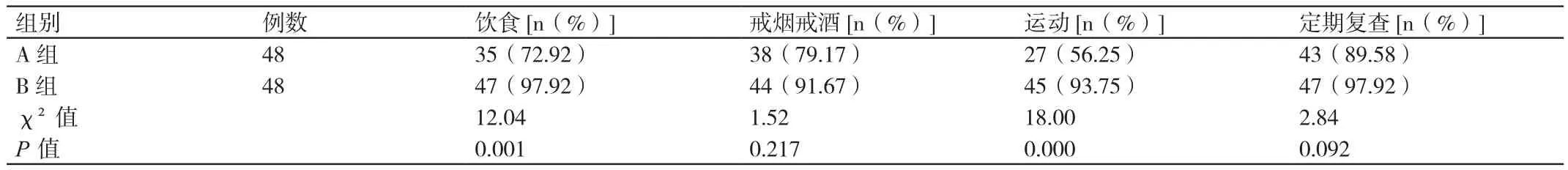

2.2 接受護理后兩組患者遵醫情況的比較

接受護理后,B組患者在飲食、戒煙戒酒、運動方面的遵醫囑率均高于A組患者(P<0.05)。詳見表2。

表1 接受護理后兩組患者SAS評分、Morisky評分、疾病不確定感評分及WOHQOL-100評分的比較(分,±s )

表1 接受護理后兩組患者SAS評分、Morisky評分、疾病不確定感評分及WOHQOL-100評分的比較(分,±s )

組別 例數 SAS評分 Morisky評分 疾病不確定感評分 WOHQOL-100評分A 組 4863.45±10.255.18±1.2475.62±12.0869.54±3.06 B 組 4856.43±11.436.77±1.0356.73±11.3781.41±3.25 t值 5.674.8610.115.24 P值 0.0000.0000.0000.000

表2 接受護理后兩組患者遵醫情況的比較

3 討論

AMI是一種常見的心血管疾病。該病是指由冠狀動脈急性、持續性缺血缺氧所引起的心肌壞死。目前,臨床上對該病患者主要是進行PCI。在對該病患者進行PCI后,需要對其進行有效的護理干預,以降低其術后并發癥的發生率,提高其對康復的信心[3]。全程介入護理是一種新型的護理模式。本研究的結果顯示,對進行PCI后的AMI患者實施全程介入護理,可降低其SAS評分和疾病不確定感評分,提高其Morisky評分和WOHQOL-100評分,且能提高其遵醫囑率。

綜上所述,對進行PCI后的AMI患者實施全程介入護理的效果顯著,可緩解其焦慮情緒,提高其生存質量和遵醫囑率。