基于MIDAS模型的中國股市對居民消費的影響效應

陳 強 ,龔玉婷,袁超文

(上海財經大學1a.經濟學院;1b.數理經濟學教育部重點實驗室,上海 200433;2.上海大學 悉尼工商學院,上海 201800)

自從我國經濟步入自然回落期以來,經濟增長 的動力結構也開始出現深刻變化。特別是國際金融危機造成外部需求大幅縮減,內需將逐漸成為支撐我國經濟發展的主要動力。新形勢背景下的改革需要適應和關注經濟結構調整時的影響與特征。隨著我國股票市場的不斷發展與壯大,股票市場對中國經濟和居民消費的影響與日俱增。中國股市是否確實能夠反映和作用于宏觀經濟中的消費變量? 如果存在財富效應,又是怎樣的特征? 這將是本文所要關注的問題。深入挖掘股市與居民消費的關系,以便有效發揮股市信號作用,這在一定程度上可以為我國積極推進供給側改革提供更多的參考指標。

關于股市是否存在財富效應以及財富效應程度如何,一直是國內外學術界的研究熱點。然而,這類問題的探討仍無統一的答案。許多學者的研究認為股票市場對居民消費的影響不顯著或不穩定[1-5]。另有一些學者的研究則認為股票市場存在比較明顯的財富效應[6-8]。總體而言,針對中國股市財富效應的研究,多數學者還是認為財富效應不是很明顯。不同學者的研究結果各不相同的原因存在多方面,如研究的角度不同或選擇的數據的差異。還有一個重要的原因是所采用的計量方法的差異。眾所周知,股票市場的數據(如股票指數、交易量等)可以有比較高頻率的數據,如日度數據或更高頻率的數據;而宏觀經濟的許多變量如消費、收入等數據通常只有季度數據(或月度數據)。由于計量方法的限制,以往基于時間序列數據來研究股市財富效應的文獻對股票市場數據的選取通常只采用與宏觀變量相同頻率的低頻數據來研究;或者基于不同頻率數據的居民消費研究需要將高頻(如日度)數據轉化為季度數據使用。這樣處理的直接后果是造成日度信息的損失,因而未能充分利用股票市場數據的信息。更令人不如意的是,這種基于相同頻率的低頻數據的模型構建不便于捕捉和區分股票市場對消費影響的短期的直接效應與長期的間接效應。

因此,有必要選擇一種計量方法既能充分描述股票市場的實時動態影響,又能適應宏觀低頻變量的應用。Ghysels 等[9]所提出的混頻數據抽樣(MIxed DataSampling,MIDAS)模型可以在一定程度上解決上述問題。自從MIDAS 模型被提出以來,對混頻數據模型的擴展與應用也一直受到許多學者的關注。最初提出的MIDAS模型主要應用于金融市場建模及其波動的預測,目前該方法在預報當前宏觀經濟狀態,分析和預測未來宏觀經濟走勢方面已經有了廣泛地應用[10]。從國內的文獻來看,對混頻數據模型的應用大多數是對宏觀經濟變量(如GDP、CPI、經濟周期)的預測或監測等[10-13]。混頻數據模型可以在不對數據頻率進行預處理的條件下,無損失的利用混頻數據信息。而且,它能夠利用最新公布的高頻數據提高數據分析與應用的時效性與精確性。

鑒于股票市場對居民消費影響的多層次性以及混頻數據模型的優勢,本文將股票市場的高頻數據與宏觀消費的低頻數據結合起來,采用混頻數據模型來系統的實證分析我國股票市場對城鎮居民消費的影響效應,并通過對股市周期的牛熊市分解以及影響貢獻度的比較對股市的影響效應做更深入地探討。通過混頻數據模型可以較好地刻畫股票市場對消費影響的直接效應與間接效應,從而有利于更深刻地挖掘股票市場的影響機理。

1 理論基礎與模型說明

1.1 股市影響居民消費的理論機理與模型選擇

傳統觀點將股市對消費影響的傳導機制主要歸結為財富效應。財富效應指的是居民擁有的資產價值的變化對其消費需求的影響。一般而言,財富效應意味著資產價值的上漲能夠促進居民消費增長,進而刺激國民經濟的增長。這種效應就是庇古(Pigou)等主張的“財富效應”(或稱“實際余額效應”),他們認為貨幣余額的變動將會在消費者的消費支出方面引起變動,財富是消費最重要的決定因素之一。莫迪格利亞尼(Modigliani)和弗里德曼(Friedman)的“生命周期理論”和“持久收入假說”中亦指出虛擬資產價格與消費行為之間存在關系,均強調了財富對家庭消費決策的重要性。根據生命周期假說和永久收入假說可知,研究股市實際余額效應的實質是研究股票價格變動導致股票持有者實際貨幣余額變化對消費的影響。

應該強調,股票市場對居民消費的影響至少存在兩種類型的傳導渠道:①財富效應。在這種渠道下,股票價格的變化改變了家庭的預算約束,股價的上升可能向外移動了預算約束,從而使家庭增加消費。②通過股票價格對未來實體經濟的指示器功能實現的。例如當股票價格的上漲不僅代表一種短期波動而且預示經濟基本面向好,在一定程度上反映經濟相對景氣,那么,股市變動就具有信號傳遞效應,放大其對消費的影響[8]。Dynan等[14]把這兩種不同傳導渠道分別歸納為直接效應和間接效應。根據文獻[14]中的解釋,如果股價的變化能即時體現在消費水平的變化上,便是直接效應。而當股價上漲與消費變化之間有一個時滯,如果這種時滯足夠大,則股票市場財富與消費之間的關系可能源于股票價格揭示了未來收入的變化,這種效應稱為間接效應。

根據上述分析可以看出,直接效應主要表現為股票市場短期內對居民消費的影響,而間接效應更多的表現為股票市場在較長時間內對居民消費的影響。關于這種短期影響與長期影響的定量刻畫可以在一定程度上通過混頻數據抽樣(MIDAS)模型中對高頻數據與低頻數據的建模來實現。混頻數據抽樣模型是通過加權函數以簡潔的方式將高頻數據解釋變量嵌入到回歸模型中。當存在混頻數據樣本時,采用混頻數據抽樣模型的一個重要功能是可以根據不同采樣頻率數據將變量的影響效應分解為長期效應和短期效應兩部分。從股市影響效應角度,對季度的居民消費變化率序列而言,股市影響的短期效應部分的估計可以基于股票市場相對高頻的日度數據,這部分居民消費變化是對股票市場的及時反映。因此,在某種意義上主要體現為股票市場對消費影響的直接效應。而股市影響的長期效應部分的信息來自宏觀低頻變量的影響與股票市場每日變化影響積累的體現,這在某種意義上主要體現為股票市場對消費影響的間接效應。同時,考慮到居民消費存在習慣偏好等特征,前后期消費數據往往存在自相關關系。因此,本文采用Ghysels等[15]提出的混頻數據抽樣自回歸(MIDAS-AR)模型對消費變化率建模。

1.2 消費變化的MIDAS-AR模型及其估計方法

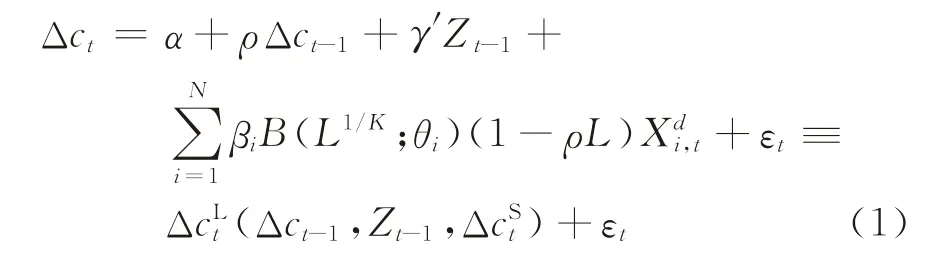

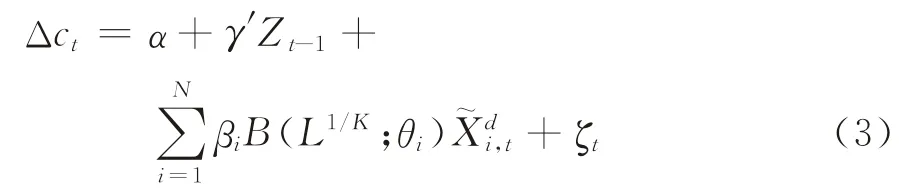

Δct為第t季度消費變化率,消費的MIDASAR 模型為

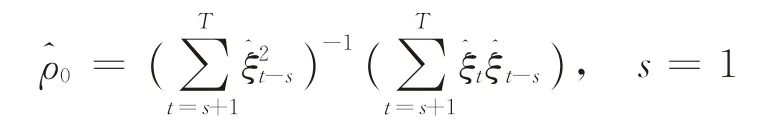

該模型參數用兩階段估計法[17]來估計。先估計出沒有自回歸項的標準MIDAS模型,用所得殘差計算ρ的初始值為

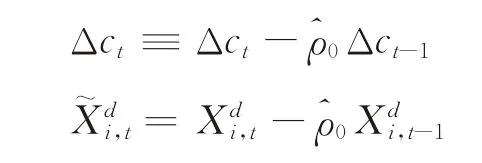

然后,利用

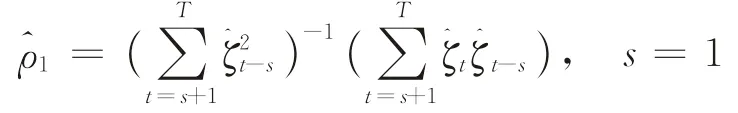

構建新的變量,用非線性最小二乘法估計如下方程:

2 股市對居民消費影響的實證分析

2.1 數據說明與變量描述

由于中國股民主要分布在城鎮,故將城鎮居民人均消費作為消費的代表變量。對本文的混頻數據抽樣模型式(1)中提到的其他變量Zt-1主要是應該考慮進人力資本收益對居民消費的影響。傳統的理論框架下,城鎮居民可支配收入客觀上就是在發揮著刻畫人力資本收益的作用。然而,胡永剛等[8]指出,由于居民股票財富與可支配收入之間存在重疊且可支配收入與居民消費之間相關性很高,股票財富的變化所導致的消費變化會部分反映在可支配收入對消費的影響上,從而得出居民股票財富對消費沒有影響的結論。不僅如此,胡永剛等從理論推導上認為,衡量人力資本比較恰當的指標應該是居民工資水平。因此,本文參考胡永剛等的做法選用居民平均工資刻畫人力資本。高頻日度數據選擇了我國的上證綜合指數收盤價。所收集的數據來自中經網數據庫和Wind 數據庫。原始數據信息如表1所示。

表1 原始數據的信息

為了對照分析,本文實證部分同時做了同頻季度數據的回歸與混頻數據的回歸。考慮到收益與波動都是金融市場的重要指標,除了分析股票市場收益的影響外,還考慮加入股票市場波動的影響。首先,由上證綜合指數計算得到股市對數收益率,包括季度股市收益率rt與日度股市收益率。為了得到股市波動指標,分別用季度股市收益率與日度股市收益率估計了GARCH 模型,將估計得到的季度GARCH 項與日度GARCH 項開平方根并取對數后分別作為季度股市波動指標(lnσt)與日度股市波動指標。對收集到的宏觀消費與工資數據進行了季節調整和價格指數的調整2)原始居民消費價格指數是以上年同月=100的環比價格指數,在此通過以2000年同月=100為定基轉化為每年同月的定基價格指數后作為調整因子。由于單位根檢驗結果表明,這些經調整的消費與工資數據取對數后仍是一階單整的非平穩序列,為了避免虛假回歸,將對數消費(lnCt)與對數工資(lnW t)取一階差分后得到消費增長率(即Δct≡lnCt-lnCt-1)與工資增長率(即Δw t≡lnW t-lnW t-1)。

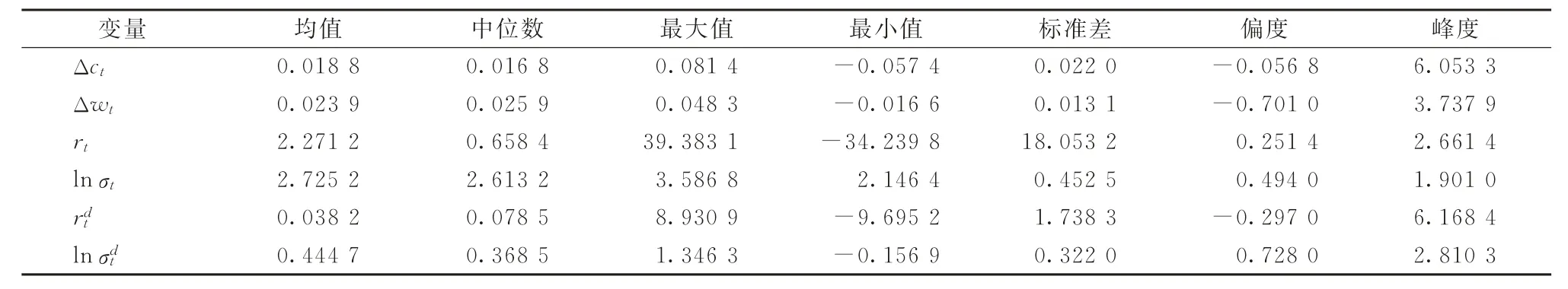

表2給出了數據變量rt、、lnσt、Δct與Δw t的統計描述情況。由表2可以看出,雖然消費增長率比工資增長率小,但是消費增長率的標準差比工資增長率的標準差大。這在一定程度上表明,消費增長有著較大的波動性,其波動特征需要由人力資本以外的其他變量(如金融市場中的變量)加以解釋。不論是季度股市收益還是日度股市收益,其均值都為正數;但是,對比它們各自的標準差可以發現,這些正的收益水平在統計意義上并未顯著異于0。說明我國的股市至少從一階矩信息來看具有一定的有效市場特征。

表2 實證數據的統計描述

2.2 股市對消費的總體層面影響效應

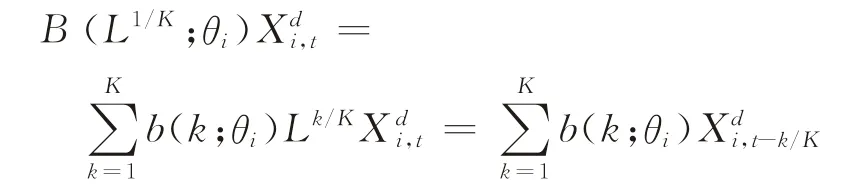

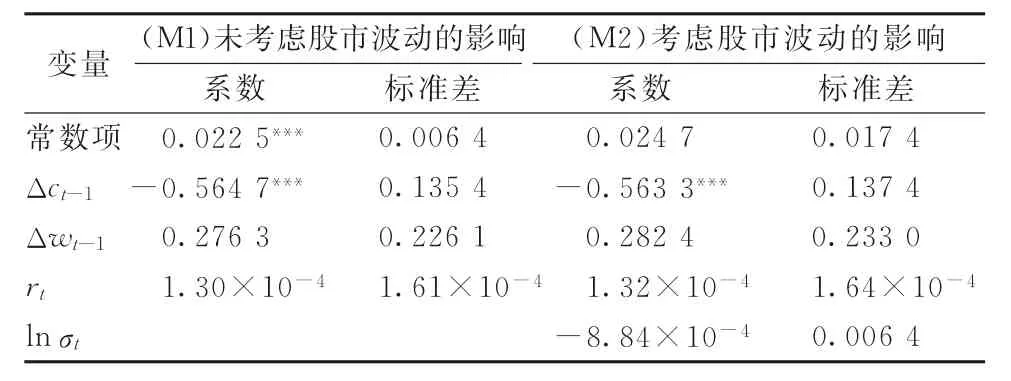

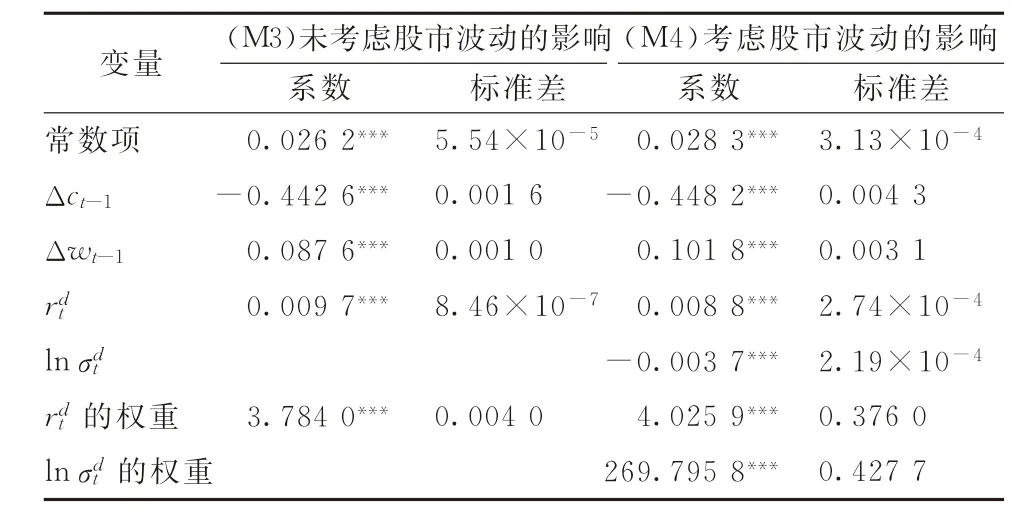

表3 給出了基于同頻季度數據估計的回歸結果,其中,模型M1未考慮股市波動的影響,模型M2考慮了股市波動的影響。表4給出了基于混頻數據估計的MIDAS-AR 模型,其中,模型M3未考慮股市波動的影響,模型M4 考慮了股市波動的影響。對于混頻數據模型M4,也給出了股市日度變量(包括股市收益與波動)影響消費的權重函數圖,如圖1所示。圖1繪制了股票收益和波動日度變量對消費影響權重,橫軸表示日度變量的滯后期。

表3 基于同頻季度數據的估計結果

表4 基于混頻數據的估計結果

圖1 考慮股市波動的MIDAS模型中股市日度變量影響消費的權重

表3中基于同頻數據的估計結果表明,股市收益對消費的影響傾向為正,股市收益波動對消費的影響傾向為負,這與陳強等[4]的結果類似。但不論是否考慮股市波動的影響,股市變量對消費的影響在統計意義上都很不顯著。這與以往關于股市財富效應研究結論類似,認為股市財富效應雖然存在,但影響不顯著或不穩定。由于表3的回歸結果只是基于同頻季度數據來分析的,這樣會造成季度內的股市高頻信息已反映在同季度的消費等變量中,從而使得股市收益和波動的影響均不顯著。因此,有必要進一步考察包含股市日度高頻數據的混頻數據模型。

表4中基于混頻數據模型的估計結果表明,股市收益對消費具有正的效應,股市波動對居民消費具有負的影響效應,這與表3基于同頻數據的估計結果一致。不同的是,表4 的估計結果在統計意義上都很顯著,其顯著性水平均在1%水平下。可見,高頻日度股市變量信息確實有助于識別股市對居民消費的影響。需要說明的是,表3的估計系數主要反映的是股市對消費影響的長期效應,其短期效應的影響程度則需要借助權重函數來判斷。觀察圖1的權重函數圖可知,股市收益對居民消費的影響有較長的持續效應,其持續影響幾乎達到50個交易日;而股市波動對居民消費的影響基本上只集中在短期內的沖擊,超過3個交易日后就基本無影響。這意味著股市收益與波動的短期效應有著不同的作用規律。另外,股市收益的短期沖擊影響在不同時期的變化相對平穩,既有一定的短期效應,又可以在較長時期內延續其影響效應;而股市波動的短期沖擊影響主要集中在短期內,隨后迅速降至很低的水平,基本沒有什么持續性。

2.3 基于牛熊市分解的股市對消費影響效應

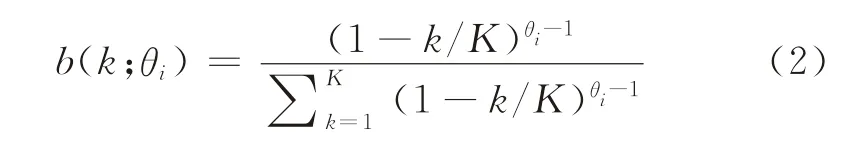

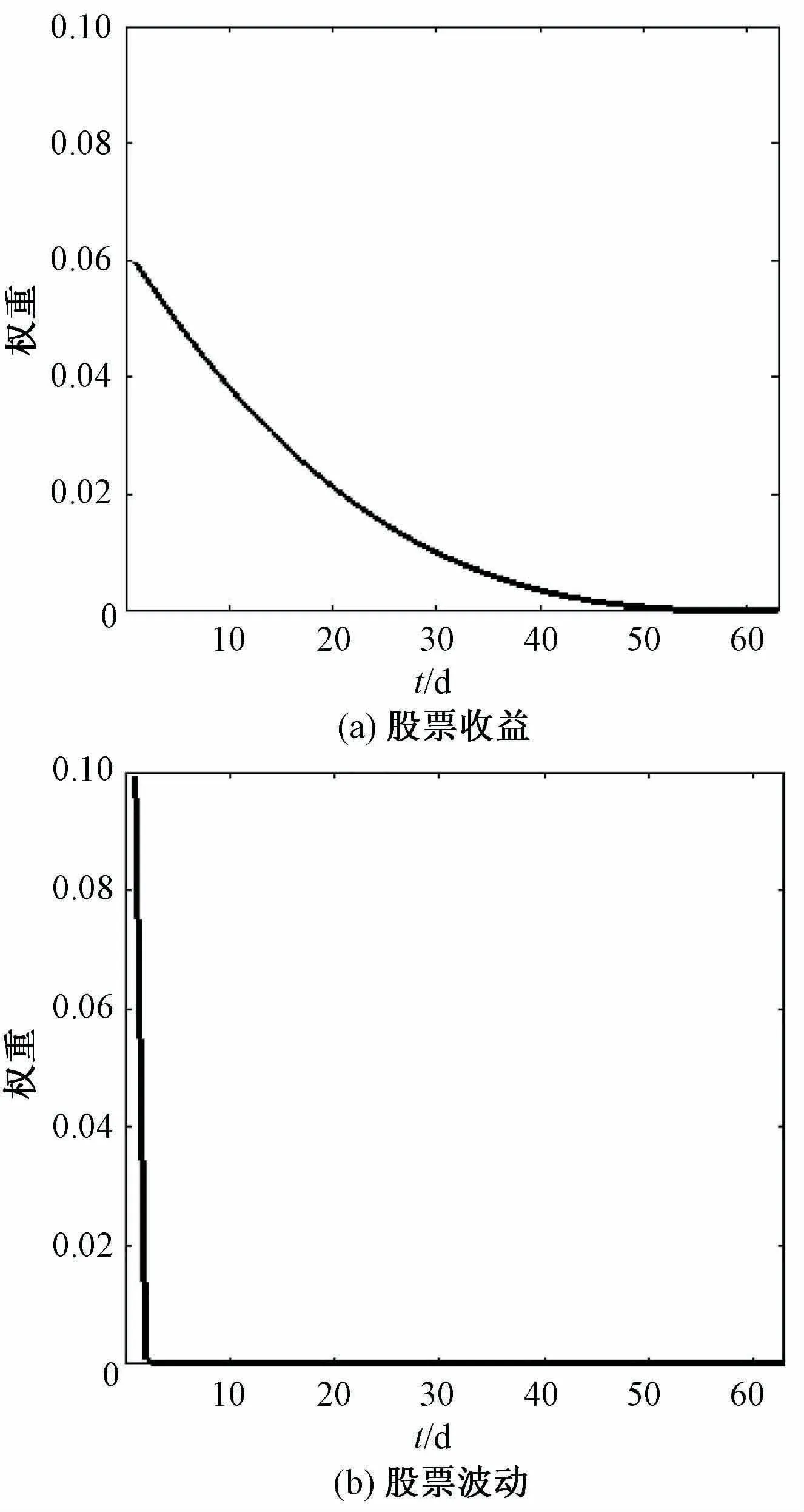

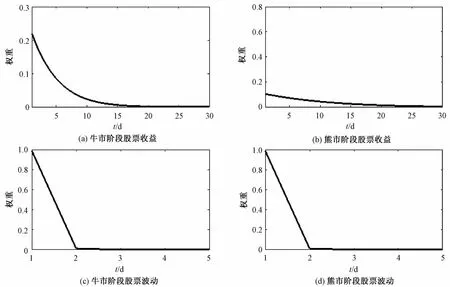

股市市場在牛市階段與熊市階段的影響效應有著不同的特征。為了研究股市對居民消費的影響效應在牛市階段與熊市階段的差異,首先參考何興強等[18]對股票市場牛熊市周期的診斷方法,對股票市場分為若干牛市階段和熊市階段。由此估計得到的牛市階段為:2005-06~2007-10、2008-11~2009-07、2012-12~2014-12;熊市階段為:2003-07~2005-05、2007-11~2008-10、2009-08~2012-11。然后,基于上述牛熊市階段的分解重新估計股市收益和股市波動對居民消費行為的影響。為了對照分析,在此同時考慮了具有同頻季度數據的估計和基于混頻數據模型的估計,估計結果如表5中模型M5、M6所示。其中,對于混頻數據模型M6,本文也給出了股市日度變量(包括牛市階段的股市收益與波動、熊市階段的股市收益與波動)影響消費的權重函數圖,如圖2所示。

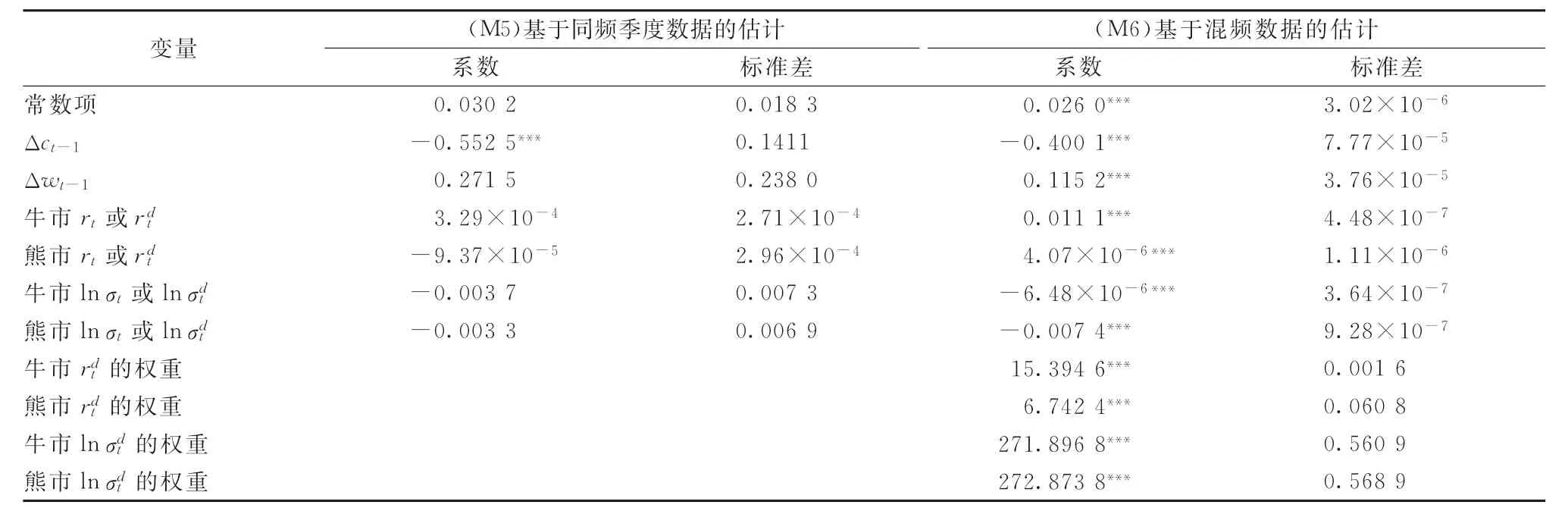

表5 基于牛熊市分解的估計結果

圖2 基于牛熊市分解的MIDAS模型中股市日度變量影響消費的權重

與表3的估計結果類似,表5中基于同頻數據的估計結果(即模型M5)表明,股市收益和股市波動對消費的影響在統計意義上都很不顯著。表5中基于混頻數據的估計結果(即模型M6)表明,從統計意義上來看,股市收益對消費具有顯著正的效應,股市收益波動對居民消費具有顯著負的影響效應。可見,不論是在牛市還是熊市,股市收益的增加或股市虧損的減少有利于促進居民消費,而股市波動的增加會加大對居民消費的抑制作用。其中,股市收益在牛市的影響比在熊市的影響大,而股市波動在熊市的影響比在牛市的影響大;并且,從經濟意義上來看,熊市階段的股市收益和牛市階段的股市波動的影響效應,相對而言都是非常小的。可見,股市收益與波動在牛市階段與熊市階段的影響效應具有不對稱性規律。形成這一規律的背后原因與一些微觀市場研究發現投資者的情緒與心態(過度自信)在股市周期的不同階段存在差異有著相同的原理[19-21]。具體而言,由于貪婪、恐懼心理作用以及有限關注現象的存在,人們在牛市階段容易過度樂觀和自信,從而主要關注股市正收益帶來的影響而忘記風險,這使得牛市的收益對居民消費有較大的影響效應;相反,人們在熊市階段容易過度悲觀和恐懼,從而主要擔心股市下跌的風險而忽視收益影響,這使得熊市的波動對居民消費有較大的影響效應。可見,當人們既是市場的投資者又是消費者時,市場微觀心理差異將會反映到宏觀的消費變化中。

圖2繪制了在市場的不同階段股票收益和波動日度變量對消費影響權重,橫軸表示日度變量的滯后期。圖2的權重函數圖表明,股市收益在熊市的影響比在牛市的影響更具有持續性;其在熊市的影響為30多個交易日,而其在牛市的影響不到20個交易日。由于股市收益與消費的關系是正相關,而熊市階段的股市收益主要表現為負的收益,這意味著熊市階段股市收益的變化對消費有著比較持久的小幅抑制作用。不論在牛市階段還是熊市階段,股市波動對居民消費的影響都集中在短期內(不超過3個交易日)。由表5中模型M6的估計結果知,熊市的股市波動沖擊效應比牛市的股市波動沖擊效應大,這意味著熊市的股市波動會在短期內對居民消費有很大的沖擊。

另外,表3~5的Δw t-1的系數均顯著為正,說明人力資本收益的提高有力于促進居民消費,這符合常理。需要注意的是,一階自回歸項Δct-1的系數為負數。這與消費水平量具有慣性特征并不矛盾,因為本文選擇的變量是消費的增長率。實際上,此負的系數表明,消費的增長率具有均值回復特征。這一特征與胡永剛等[8]發現消費表現出較強的對長期均衡關系的誤差修正效應相吻合。

2.4 各因素對消費影響效應的貢獻度分析

由前文可知,宏觀經濟變量與股市的收益、波動均會影響居民消費行為。為了進一步分析這些變量對居民消費影響效應的解釋能力。下文將通過計算回歸模型的殘差平方和(即SSE=∑(Δct-Δc)2)相對于總離差平方和(即的變化來考察。仿照Baele等[22]的思路,依次去掉MIDAS-AR 模型中的人均消費增長率、人均工資增長率、股市收益、股市波動、牛市階段的股市收益與波動以及熊市階段的股市收益與波動等變量,計算出每個被評價模型的殘差平方和(記為SSE1);同時,也計算了總離差平方和(記為SST)與基準模型的殘差平方和(記為SSE0)。其中,對同頻數據回歸的基準模型選為模型M5,對混頻數據回歸的基準模型選為模型M6。然后,通過計算如下比率來考察去掉某個變量的被評價模型的回歸平方和(即SST-SSE1)下降的程度:

R值相當于被評價模型與基準模型的解釋能力之比3)理論上,R 值不會大于1。基于樣本數據的計算,由于估計誤差的存在,故可能出現R 值大于1的情形。該值越小,意味著去掉的那部分變量對消費影響效應的貢獻度越高。計算所得R值如表6所示。

表6 各變量對消費影響的貢獻度分析

由表6可知,在同頻數據模型中,去掉消費增長率的R值明顯小于去掉其他變量的R值。因此,在同頻季度數據回歸模型中容易錯誤的認為股市對消費的影響幾乎沒有貢獻。當在混頻模型中,去掉各變量的R值相對均衡,而不像同頻數據模型那樣一邊倒的集中在消費增長率變量上。由表6可以發現,自身消費的影響貢獻雖然還是主要的,但已經不是絕對主導地位。可以推斷,當只從季度數據的角度來看待居民消費變化時,股市的收益與波動的影響已經通過上一期的消費特征間接反映出來了,因而股市的影響顯得不重要。但是如果從混頻數據的角度來看,就會發現股市的消費和波動(主要是牛市的收益和熊市的波動)對居民消費有著重要的影響,而上一期的消費特征的影響明顯變小。其背后的原因在于,包含高頻日度數據的混頻模型可以在一定程度上把股市的短期影響效應區分出來。股市日度收益與波動的影響得到更多的體現。

相對而言,股市收益的影響貢獻度要大于股市波動的影響貢獻度。另外,股市收益與波動的影響在牛市階段與熊市階段有著不同的作用特征。股市收益在牛市階段有著較大的影響貢獻度,在熊市階段影響甚微;相反,股市波動在熊市階段有著較大的影響貢獻度,在牛市階段影響甚微。該結果與表5中模型M6估計結果所反映的股市的影響效應在牛市階段與熊市階段具有不對稱性規律的結論也是相一致的。

3 結 語

基于股市對消費影響效應的理論分析,本文使用混頻數據抽樣方法將股市影響居民消費的短期效應與長期效應加以區分。利用宏觀低頻數據與股市高頻數據實證分析了股市收益與波動對居民消費的影響;并通過對股市周期的牛熊市分解以及影響貢獻度的比較對股市的影響效應做更深入地探討。

實證結果表明,僅使用宏觀低頻數據研究股市對居民消費的影響時,容易得出股市對居民消費影響效應不顯著的結論。當采用混頻數據構建MIDAS-AR 模型來分析時,發現不論是股市收益還是股市波動均對居民消費有著顯著的影響效應。通常股市收益對居民消費有正的影響效應,而股市波動對居民消費有負的影響效應。另外,股市收益在牛市階段有著較大的影響;相反,股市波動在熊市階段有著較大的影響。這一不對稱影響效應實際上反映出市場微觀心理行為在股市不同周期的宏觀表現。這從某種意義上說明,通過引導股市投資者微觀心理行為來促進居民消費具有可行性。防范化解股市風險,維護股票市場的穩定,讓市場形成一個長期慢牛的走勢將有利于發揮股市對消費影響的正的效應。