職前中小學英語教師語言評價素養的培養

賀滿足

摘 要: 本文以培養職前中小學英語教師評價素養為目標,從理念、內容及方法三個層面探討“語言測試與評價”課程教學改革。理念上,體現該課程的工具性,將形成性評價納入整個教學過程;教學內容設置改變以往教學中重測試輕評價、重理論輕實踐的情形,采用多元化教學方法,為英語教師職前、在職評價培訓提供參考。

關鍵詞: 評價素養 英語測試與評價 課堂評價

一、引言

評價素養是教師教學實踐能力的重要組成部分,許多發達國家和地區的教師專業標準都將評價素養納入其中。我國《中小學教師專業標準(試行)》明確要求教師利用評價根據,掌握多元評價方法,多視角、全過程評價學生發展;引導學生自我評價;自我評價教育教學效果,及時調整和改進教育教學工作。新一輪基礎教育改革的不斷推進對教學評價提出了新的要求,教育評價范式轉變顯得更迫切,對教師的教學評價素養提出了更高的要求。

然而,國內教師評價素養比較欠缺,教師在評價意識、知識、技能等方面急需提高。針對這一情況,研究者提出對策,如改革人才培養計劃,使評價課程納入課程設置、開展在職教師培訓等(廖善平,2016)。不過,受培訓時間及內容所限,教師學到的大多是傳統的測試知識,在職培訓效果往往不理想;在職教師難以接受新的評價范式所帶來的挑戰,形成性評價難以實施。鑒于此,職前教師的評價素養培養顯得更重要。在此背景下,本文以“語言測試與評價”課程教學改革為依據,探討如何培養職前中小學英語教師的評價素養,以適應新一輪課程改革的要求。

二、語言評價素養的內涵

當前教育界普遍接受的一個觀點是語言教師需具備一定的語言評價素養以實現有效教學。研究者從不同角度對語言評價素養的內涵進行了探討。Malone(2013)從傳統的心理測量視角出發,指出語言評價素養是語言教師對測試理論的掌握及將理論運用于課堂實踐的能力。Scarino(2013)從社會文化的角度強調語言教師評價素養不僅包括教師對語言評估知識與技能的掌握,還包括教師對基于情境的評估角色與評估實踐的理解與反思。隨著教育評價理念的轉變,教育評估從“測試文化”轉向“評估文化”(評估包括測試),課堂評價的重要性日益凸顯,有關語言教師評價素養的研究逐漸強調教師對課堂評估的理解與掌握。如Taylor(2009)指出,語言教師不僅需要懂得如何選擇、實施、解讀及分享大規模考試的成績,還需要懂得如何設計、評分、解釋及改進課堂評估。

由于語言評價素養的內涵尚無定論,關于評價培訓的目標及重點存在不同的意見。一方面,測試專家認為傳統的測試知識是評價素養的主要內容,當前語言測試與評價課程使用的教材很好地體現了這一點,如Jin(2010)通過調查發現目前使用的教材大多涵蓋了測試開發的各個階段,考試的技術屬性(信度、效度)等。另一方面,廣大一線教師對評價素養持有不同看法。大多數參與培訓的教師認為測試開發與日常課堂教學評價的需求不相符(Kleinsasser,2005),希望評價課程能提供與評價實踐相關的評價知識,以及如何形成性地使用終結性評價結果等相關知識。

結合當前評價研究的新成果,語言評價素養涵蓋兩個方面:傳統測試理論及知識和課堂評價相關理論及應用。具體而言,語言教師不僅要懂得形成性評價和終結性評價,還要知曉評價信息的收集和評價結果的利用,掌握促進學生學習的評價技能與技巧。下面從理念、內容及方法三個層面探討“語言測試與評價”課程教學改革,以培養職前中小學英語教師評價素養。

三、更新教學理念——評價融入教學

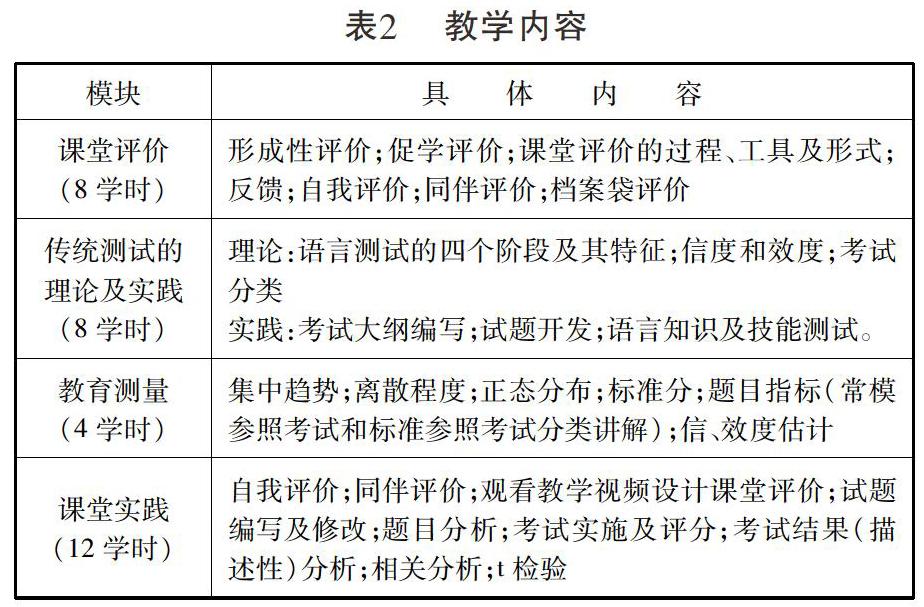

與其他專業核心課程不同,“英語測試與評價”這門課程本身有特殊性,既是一門內容課程,又是一門工具性課程,授課教師可將評價的理論與實踐運用于整個教學過程,促進學生的學習。為實現評價的促學作用,學習者不再被動接受評價,而是主動參與,和教師構建學習共同體:教師、同伴和學習者就學習目標、當前水平及學習途徑開展形成性對話與合作(Black & Wiliam, 2009:8),具體實施模式如表1所示。

形成性評價融合在整個教學過程中是一個連續、循環的過程,其起點是學習目標及成功標準,終點是跨越當前狀態和預期學習目標之間的差距。在教學起始階段,任課教師與學生分享學習目標及成功標準;教學實施過程中,任課教師采用多種評價方式(教師評價、自我評價和同伴評價)和手段(課堂觀察、提問、自評表、小組討論、做事測試等)收集、解釋學習者學習證據,確定學習差距,并給學生提供及時有效的反饋。學習者根據提供的反饋,在教師的幫助下調整學習方法達到最近發展區(Zone of Proximal Development),學習目標實現,同時新的學習目標出現。這一過程中,反饋是核心環節,既是老師給學生的反饋,又是同伴之間相互反饋,還是學習者通過自我評價得到反饋。這些反饋用于改變學生的學習狀態,并幫助他們縮小當前狀態和預期學習目標之間的差距。需要指出的是,形成性評價的實施離不開良好的氛圍。授課教師須營造和諧的課堂氛圍,承認個體差異的存在。學習者認為課堂是一個“安全”的地方,能夠尋求幫助;學習者將錯誤視為新學習的來源,并承認學習中的困難或問題;課堂上的關系是支持性和協作性的,教師和學生之間相互信任。

四、改革教學內容——測試與評價并重

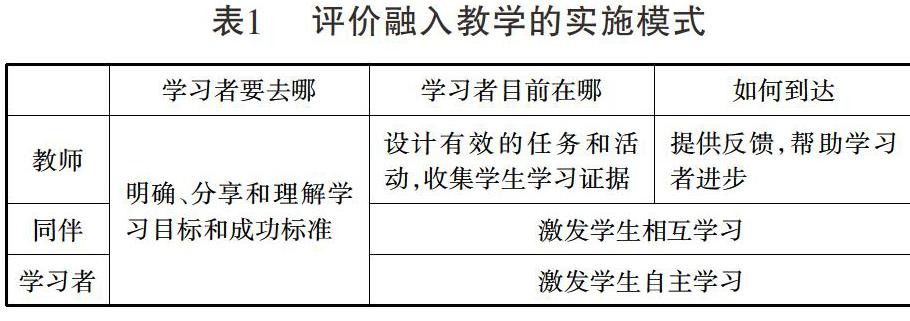

Jin(2010)通過調查全國87所高校,發現語言測試與評價課程大多重視傳統測試的理論及實踐問題,很少涉及教育與心理測量,課堂評價更是少有提及。Inbar-Lourie(2008)指出,語言測試與評價課程應幫助學生培養語言評價素養,給予課堂及外部評價實踐應有的重視。由于當前測試與評價課程大多效果不佳,課程對學習者的實踐影響不大,在教學內容設計上,本課程注重知識與實踐之間的銜接與平衡。具體而言,教學內容分為四大模塊(表2):1)課堂評價;2)傳統測試理論及實踐;3);教育測量;4)課堂實踐。教學中,考慮到本課程面向的是職前中小學英語教師,部分理論性強的內容,如效度的估計方法,要求學習者了解即可。

通過表2不難看出,與以往教學相比,改革后的語言測試與評價課程教學重心發生了很大轉移,體現了基礎教育新課改對教師評價提出的新要求。一方面,從以測試為重轉向課堂評價與測試并重,并輔以教育測量相關知識。另一方面,增加學生動手實踐環節,加強他們對測試與評價的真實感受。需要指出的是,教育測量相關知識貫穿傳統測試理論及實踐中;課堂實踐既涵蓋課堂評價,又包括傳統測試,還涉及教育測量。

教學實施層面,建議將課堂評價安排在學期初進行。考慮因素有二,一是該部分內容與教學關系密切,理論性不強,學生容易接受,不會對整個課程的難度造成過高的估計,從而影響后續學習。筆者曾幾次擔任過此門課程的教學,教學主要圍繞傳統的測試理論及實踐進行,還涉及一定的教育測量知識。在與學生的交談中得知,許多同學認為這門課程理論性較強,部分術語(如效度、構念、標準差、方差等)過于抽象難懂,從而產生畏難情緒,一定程度上影響了教學效果。二是課堂評價是形成性評價,也是促學評價。與其他模塊不同,它既是教學的重點內容,又可作為教學的輔助工具。通過較為系統地講解課堂評價,讓學生掌握評價方法,學會自我評價、同伴評價和檔案袋評價,然后在課堂中實踐(貫穿整個學期),將在很大程度上增強教學效果,促進職前中小學英語教師評價素養的培養。

五、“測試與評價”教學方法多元化

與教學內容改革相適應,“英語測試與評價”課程教學方法及手段應進行改進。教師可靈活運用多種教學方法及手段,增強課堂教學效果。

1.課堂講授與啟發式相結合

理論課教學中,課程中的基本理論和基本知識的重點、難點,以教師講授為主,即精講課程的核心內容,如信度、效度、構念、標準差、方差等。通過提問等方式,確定學生是否掌握。對于那些似懂非懂的問題,任課教師可事先設計一些試題或收集一些實例,引導學生思考、討論,最后由教師答疑。這種教學方法體現了課堂中學生的主體地位,不僅能活躍課堂氣氛,更能啟發學生思維,引導學生深度思考,更好地實現教學目標。

2.案例式與討論式相結合

案例式教學要求教師事先搜集素材,課前交代案例的主題,并要求學生查找相關材料,準備課堂發言等;課堂上教師組織學生進行案例分析、討論及評價,調動學生案例的思維能力和組織能力。如講授試題編寫的原則時,可重點介紹當前英語考試中應用最廣的題型——多項選擇題的出題原則。教師通過收集常見考試中出現的質量不高的多項選擇題,要求學生分組討論、評價并提出修改意見;課堂上教師可提供考點(如某個詞匯的用法),要求學生自主出題,然后小組討論分析。案例與討論相結合,不僅可以加深學生對理論知識的理解,還可以促使他們將所學知識運用于實踐當中,調動他們的學習積極性,從而增強教學效果。

3.計算機輔助教學與評價

本課程采用計算機輔助教學。一方面,教師在充分利用現代化教學手段展示復雜內容的同時,可根據教材內容編寫相應實例,注重培養學生運用統計軟件(EXCEL,SPSS或R語言)對試題及考試分數進行分析的能力。另一方面,通過運用計算機輔助手段,使教學與評價有機結合。講授檔案袋評價內容時,教師可引進電子檔案袋,要求學生記錄自己的學習及成長軌跡。與其他評價方式不同,檔案袋評價不受時間、地點的限制。學生設定學習目標,選取最能體現自己能力的作品,進行自我評價和同伴評價、課后反思等,從而更積極主動地學習。這也是本課程與其他課程的不同之處:檔案袋評價既是教學內容,又是教師監控學生學習過程的重要手段,同時讓評價真正服務于教學,達到促學的結果。

4.任務式教學

“英語測試與評價”是一門實踐性較強的課程,許多內容需要學生親自實踐。例如,課堂評價是一個涵蓋面廣的概念,涉及諸多要素,單純的理論講解很難達到理想的效果。教師可從網上收集各種教學視頻,要求學生設計相應的課堂評價活動。通過小組合作、課堂展示、專題討論及課后總結,教師不僅可以激發學生的學習興趣,提高學生自主學習的能力,還可以讓學生掌握評價原則、選擇合適的評價手段及方法,在以后教學中利用評價手段監控并激勵學生學習,從而鍛煉他們的課堂評價能力,提升語言評價素養。

以上教學方法體現了一個共同的教學思想,即通過建立學習共同體,學生自主命題,設計評價手段及方法,進行自我評價和同伴評價,運用檔案袋記錄學習過程。這一教學思想讓學習者能夠體驗不同的評價方式,并根據教師、同伴的評價反饋監控自己的學習過程,從而成為自主學習者,更有效地提升語言評價素養。

六、結語

作為教師專業核心素養之一,評價素養日益受到關注。語言教師評價素養的培養需要多方通力合作,職前、準入及在職培訓都應包含相應的評價培訓內容。其中,師范院校(職前教育)扮演著極為重要的角色,不僅要開設語言評價相關課程,還要培養學生利用評價促進教學的能力以適應課程改革的要求。本文就“英語測試與評價”課程的教學內容、理念及方法等方面改革進行了一些探索,改變了以往重測試輕評價、重理論輕實踐的局面,并將評價納入教學,為英語教師職前、在職評價培訓提供參考。

參考文獻:

[1]Black, P., & Wiliam, D.. Developing the theory of formative assessment[J]. Educational Assessment,Evaluation and Accountability, 2009(21):5-31.

[2]Fulcher, G.. Assessment literacy for the language classroom[J]. Language Assessment Quarterly, 2012,9 (2):113-132.

[3]Inbar-Lourie, O.. Constructing a language assessment knowledge base: A focus on language assessment courses[J].Language Testing, 2008,25(3):385-402.

[4]Jin,Y.. The place of language testing and assessment in the professional preparation of foreign language teachers in China [J]. Language Testing, 2010,27(4):555-584.

[5]Kleinsasser, R. C.. Transforming a postgraduate level assessment course:A second language teacher educators narrative [J]. Prospect, 2005(20):77-102.

[6]Malone, M. E.. The essentials of assessment literacy:Contrasts between testers and users [J]. Language Testing, 2013,30(3):329-344.

[7]Scarino, A.. Language assessment literacy as self-awareness:Understanding the role of interpretation in assessment and teacher learning[J]. Language Testing,2013,30(3):309-327.

[8]Taylor, L.. Developing assessment literacy[J]. Annual Review of Applied Linguistics,2009(29):21-36.

[9]廖善平.國內外外語教師評價素養研究述評[J].基礎外語教育,2016(4):3-11.