知識服務背景下的出版實踐研究

楊 源

(機械工業出版社,北京 100037)

一、引言

互聯網產品以一種便利的姿態進入人們的生活,讓人們利用碎片化時間可以隨時隨地地學習。當人們逐漸不再滿足單純地從圖書、期刊、光盤上獲取內容,而是希望根據自己的需求獲得產品或服務時,傳統出版企業能否抓住知識服務的機遇,決定了其未來能夠走多遠。

二、知識服務的內涵

知識服務的概念,最早來自建筑業,國內對此的研究多在特定的服務領域。在中國知網資源主站,以“知識服務”為主題進行檢索,共得到7583條結果①,其中圖書情報與數字圖書館條目下共有5002篇文獻,占比65.96%,其次是計算機軟件與計算機應用領域,共762篇文獻,占比10.05%。涉及出版的文獻僅373條,可見,出版行業目前對于知識服務的研究并不多。

一般認為,知識服務是一個滿足客戶不同類型知識需求的服務過程,在此過程中,服務提供者用自身所具備的專業化知識,根據用戶的不同訴求從而搜集對應的知識和信息,通過與用戶在服務過程中的溝通,幫助用戶獲得知識,提高能力或者直接解決問題。

知識服務領域目前由互聯網企業領跑。在“2017中國知識服務峰會”上,“得到”成為年度致敬品牌,“喜馬拉雅”“豆瓣”“知乎”“蜻蜓”“千聊”成為年度致敬知識服務機構。互聯網帶來的巨大流量為知識服務的內容提供者提供了支持和服務,知識社區深度的參與度使知識服務成為一個有規模的產品種類,并且吸引著其他的網絡巨頭進入這個領域。在知識服務的浪潮下,傳統出版機構也在進行自身的改革,結合AR、VR新技術,引入新媒體人才,改變傳統的營銷模式等,加快向知識服務領域轉型。

三、傳統出版機構開展知識服務的可行性

(一)出版單位開展知識服務的優勢

出版是借助于傳播載體,將文字、圖形、影像等信息進行復制并且公開傳播的過程與活動。站在產品的立場,圖書一直以來是一個單向傳播的產品。傳統的出版業在知識服務方面有其自身的基礎和優勢。首先,內容的權威性是出版行業無比重視的。出版單位長期以來實行的審稿制度是“三級審稿責任制度”,利用程序上的交叉互補、遞進制約來減少審稿工作的失誤,依靠分級負責和集體智慧來保證出版物的質量。同時又通過“堅持責任校對制度”和“三校一讀”制度兩項校對工作的基本制度,保障出版物的內容質量。其次,出版社享有豐富的出版資源,包括人力資源、信息資源和物質資源等。傳統出版社擁有的作者資源、版權資源成為出版單位進行知識服務的巨大能源。而通過圖書積累起來的讀者,都是知識付費的精準用戶。最后,圖書的編輯和策劃者,每個人都是知識服務的項目制作人。知識服務是編輯早已從事的工作,從最開始的信息采集、選題策劃到最后的組稿、審稿直至成品的出現。這些都是做好知識服務的有力保障,同時也是傳統出版單位開展知識服務的重要基礎和優勢。

(二)數字出版發展的現實需求

數字出版是近些年來出版領域熱門話題之一,更是全球出版行業今后發展的大趨勢。在互聯網迅速發展這一大的背景下,我們可以在任何地方任何時間通過手機和平板電腦等設備獲得各種信息,這一趨勢給出版業的各項工作帶來了新的挑戰。作為全新的出版方式,數字出版不但符合了讀者閱讀的新口味,而且符合時代發展的潮流。其與紙質出版相比較,提供了更佳新銳的模式和市場,同時也開辟了一個全新的出版時代。

1.數字出版的界定

數字出版是出版在網絡時代的新形式。在出版的整個過程中所有的信息都統一以二進制代碼的數字化形式存儲于光盤、磁盤等介質中,常見的有數字期刊、電子圖書、數字報紙、數據庫出版物、手機出版物甚至網絡動漫、游戲、數字音樂等等。數字出版是技術密集、高投入、高風險、高產出的產業。新的產業背景推動數字出版的外延擴展,催生出廣義上的數字出版界定,即數字出版可定義為以“全媒體出版”為特點,數字技術為支撐,立足于內容層面的復合出版活動。

2.政策全力支持數字出版產業

這是一個信息經濟時代,全球的數字化出版產業在這幾年來得到了飛速的發展。數字出版這一產業在市場上占據著重要的地位,其數字化終端在不斷得到新的突破,與傳統出版的融合也在不斷地深入,數字化出版內容平臺建設也呈現出多樣化特征。目前數字出版產業開展知識服務的各項條件基本具備。首先,國家主管部門方面給予了充分的重視。2008年,新聞出版總署內設科技與數字出版司,專門負責數字出版產業的管理與發展。2013年,新聞出版總署與國家廣播電影電視總局合并,在政策以及行政管理層面為文化產業的發展提供了管理上的支持。國家新聞出版廣電總局內設數字出版司,承擔數字出版內容和活動的監督管理工作。2018年,國家新聞出版廣電總局被裁撤為三個獨立部門,即國家廣播電視總局、國家新聞出版署(國家版權局)、國家電影局。其中,“新聞出版”和“電影”統一由中央宣傳部進行管理,新聞出版受重視的程度得到充分體現。

其次,在政策方面提供了充分的扶持與指向。2016年,《國家創新驅動發展戰略綱要》由中共中央、國務院發布,提出我國知識密集型服務業的增加值到了2020年要占到國內生產總值的20%。同年,中國新聞出版研究院獲得廣電總局正式批復成立知識資源服務中心。截至2018年3月,國家數字出版行政管理部門共開展了三批知識服務模式試點單位的遴選工作,110家出版單位、科研單位等入選。

3.數字出版產業發展迅猛

目前數字化出版產業以創新驅動與轉型發展已成為發展規則,傳統出版產業正在加快向數字化出版產業的轉型速度。為了形成數字化出版產業關注效應,國家新聞出版廣電總局組件了中國數字出版基地。數字出版產業目前的已經呈現出較好的發展趨勢,這些年來這個產業的在不斷創新高。這種將生產管理和運營管理進行有效融合的運營方式,是中國數字化出版產業的發展趨勢之一。傳統的出版產業更多體現在對書刊的生產管理,而數字出版產業主要是對產業內容的運營管理。然而不管是這兩種中的哪一種,其流程設計都需要涉及數字化,其運營流程則需要結合數字出版特征進行。

這是一個大數據時代,所以數字出版業務流程設計的指導思想,將會以讀者需求為導向。在新技術的支持之下,數字化出版業務可以對讀者需求進行更加深刻的分析與理解,并給予更為周到的服務。數據分析是在整個數字出版業務流程中的一個重要環節,因為其分析結果會起到決策性作用。此外,數字出版業務流程平臺能與互聯網相連接,如此一來,就可以滿足讀者在關于數字化產品方面的訂制需求,并通過與讀者的互動來得以創新。

2007年3月27日,中國出版科學研究所發布了《2005-2006中國數字出版產業年度報告》,這是中國第一個數字出版產業年度報告。表明業界認可了“數字出版”的概念,數字出版的規模也在不斷地發展壯大。

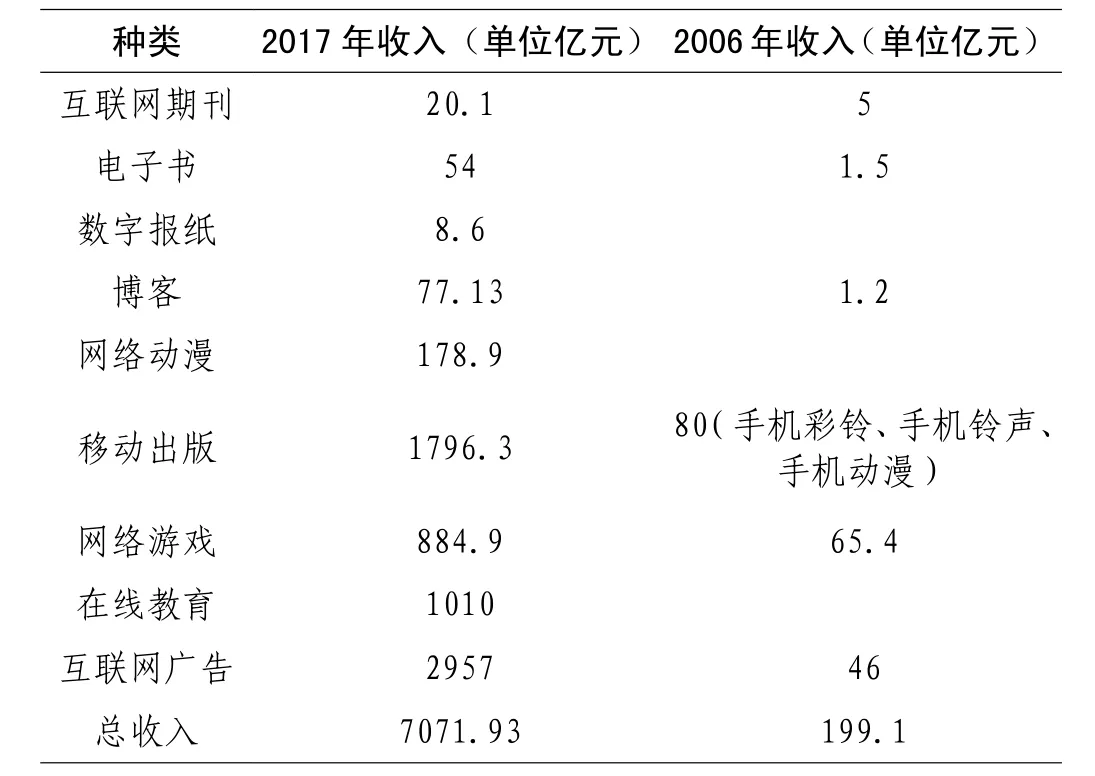

2018年7月24日,中國新聞出版研究院發布了《2017-2018中國數字出版產業年度報告》。報告顯示,2017年國內數字出版產業整體收入規模為7071.93億元,比2016年增長23.4%。宏觀看來,數字出版產值展現出高歌猛進之勢。其中:互聯網期刊收入20.1億元,電子書54億元,數字報紙(不包括手機報)8.6億元,博客類應用77.13億元,在線音樂85億元,網絡動漫178.9億元,移動出版(移動閱讀、移動音樂、移動游戲等)達1796.3億元,網絡游戲達884.9億元,在線教育1010億元,互聯網廣告2957億元。

2017年數字出版產業年度情況與2006年進行比較,如表1所示:

表1,2017和2006中國數字出版產業年度報告情況對比

值得引起重視的是,2017年國內數字出版產業整體收入規模中,電子圖書、互聯網期刊、數字報紙只有82.7億元,占了整個收入的1.17%。雖然與2016年相比增長了5.53%,但這個數字還是在逐年下降,這說明了相對于其他的數字出版服務的增速,書報刊數字化收入的增幅是比較低的。

4.出版業知識服務的常見形式

雖然目前知識服務領域由互聯網企業領跑,但在知識的細分領域,傳統出版單位也在進行著嘗試。傳統紙質書會在封底印上出版社的官方微信二維碼,并在旁邊增加網絡增值內容的標識。不局限于紙書內容,而是為讀者提供更為豐富的知識與多樣化的服務。人民文學出版社出版了一套六本的《朗讀者》,裝幀頗具古風色彩。在這套書紅色函套的底部,除了出版社官方微信外,還印有“朗讀者AR”二維碼。讀者下載“朗讀者AR”應用之后,可以通過掃描圖書中的照片,觀看近1000分鐘的視頻。AR技術讓一本靜態的圖文書變成了一部“可移動的活電視”。

人民衛生出版社與四川大學、華域天府數字科技有限公司共同打造了一款全三維數字化醫學教學軟件“人衛3D系統解剖學”,提供了男女二套各5000多個高精度的人體結構三維模型。帶上VR眼鏡,拿起手柄,體驗者進入到了一個虛擬解剖實驗室,可以再次全方位立體化地觀察人體的組織結構和器官。身臨其境的觀察和體驗,為醫學院學生提供了高效的學習手段。

山東教育出版社,建設了“網絡視頻課程學習系統——魯教視通網”,其天貓店和微商城也在不斷升級平臺建設。2017年,策劃推出了“小荷聽書”微信服務號,在之前的“小荷聽語”的基礎上升級改造而成,是一個全新的在線有聲讀物出版服務平臺。融合了視、讀、聽的界限,打通了學生讀者群體與有聲書、紙質圖書的聯系。

四、知識服務背景下的出版轉型思考

互聯網大數據和人工智能改變了人們信息獲取的途徑。隨著“得到”APP、“喜馬拉雅FM”和“蜻蜓”的強勢發展,包括今日頭條、網易、京東等在內的科技巨頭紛紛進軍知識服務領域。例如,網易云課堂在2017年底推出了行家計劃,京東推出知識服務頻道,百度依托百度百家號推出付費閱讀。從事數字出版的企業不再是單純的內容出版商,而是囊括了技術支持、平臺運營、內容制作、硬件生產等各個環節廠商的加盟,這些參與者之間形成了相互合作又相互競爭的關系。這種關系的形成需借助于完全不同于傳統出版的商業模式。

未來,互聯網與相關產業的融合將持續深入,這將推動各產業轉型升級為“互聯網+服務”的知識服務產業。傳統出版單位要轉換思維,利用自身圖書資源,全程參與到知識服務產品的打造,實現圖書產品知識付費化,同時與面向用戶的知識服務平臺或流量平臺進行深度合作,面向專業化機構提供知識解決方案,建立知識服務品牌。把知識變成一種服務,成為服務的主體,不僅成為內容提供者,而是成為價值的提供商。

注釋:

①數據截止到2018年7月24日。