產業結構升級背景下合肥市勞動力流動問題研究

王敏

摘 ? ? ?要:勞動力能否自由流動并形成與勞動力需求結構相適應的供給結構,必然會給產業結構的轉型升級帶來不同的影響。當前,合肥市正處于產業結構升級的關鍵階段,在此背景下研究合肥市勞動力流動問題,對于促進合肥市經濟快速平穩發展、保障合肥市勞動力市場供求關系平衡具有重要意義。

關 ?鍵 ?詞:產業結構升級;勞動力流動;市場供求關系

中圖分類號:F249.1 ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ?文章編號:1007-8207(2018)07-0066-10

在供給側結構性改革要求去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板的背景下,在安徽省《加快調結構轉方式促升級行動計劃》的指導下,合肥市大力發展戰略性新興產業,加快調結構、轉方式,推動產業升級,力爭在新常態下實現新發展。產業結構升級要求勞動力也要進行相應的調整。然而,受內外部多種因素的影響,勞動力并不能同物質生產資料一樣在產業部門間自由流動,這在一定程度上阻礙了產業結構升級的順利完成。因此,研究產業結構升級背景下合肥市勞動力流動問題,對于促進合肥市經濟快速平穩發展、保障合肥市勞動力市場供求關系平衡具有重要意義。

一、相關文獻綜述

(一)國外研究現狀

17世紀,英國經濟學家威廉·配第把經濟學研究對象從流通領域轉到生產領域,運用統計和數學方法來分析經濟現象,并最先提出了“勞動價值論”等一些根本命題。1672年,他在《政治算數》一書中首次提到了“勞動轉移”現象。1940年,英國經濟和統計學家科林·克拉克在《經濟進步的條件》一書中進一步發展了配第的理論,他通過對時間序列下不同國家產業結構發展進行比照后發現,隨著經濟的發展,勞動力會由第一產業向第二產業轉移,再由第二產業向第三產業轉移,這就是產業結構演進理論——配第-克拉克定理的實質內容。

作為經濟增長學派代表人物,美國經濟學家霍利斯·錢納里和西蒙·庫茲涅茨通過數據統計對發達國家產業結構和就業結構的發展歷程進行分析后發現,三次產業結構及勞動力結構比例都是由“一二三”到“二一三”,最后到“三二一”。由此得出結論:經濟增長的內在動力是產業結構升級。美國經濟學家丹尼爾·麥克法登也認為,勞動力就業結構必須適應產業結構的發展要求。

作為發展經濟學派的代表人物,英國經濟學家威廉·阿瑟·劉易斯認為,發展中國家的經濟主要由農業和工業兩個部門組成。其中,農業作為傳統部門,其經濟效益差,從事農業生產人數過多,勞動生產率低,隱性失業率高;而現代化的工業部門,經濟效益好,從事工業生產人數較少,勞動生產率高,具有促使農業部門勞動力向工業部門流動的吸引力。

關于勞動力的流動性問題,馬克思認為,現代工業的不斷發展,會使工人的職能和勞動過程的社會結合不斷發生變革,從而促使資本和工人在三次產業部門間不斷流動。這表明馬克思早就發現了勞動力的自由流動是經濟發展的必然要求。

(二)國內研究現狀

在產業結構升級對勞動力流動影響方面,薛峰在《關于中國城鎮民營企業的調查》一文中認為,伴隨著經濟的不斷發展,第一產業產值不斷提高,但其占GDP比例卻是遞減的;隨著產業結構升級,第二產業對勞動力的吸引力不斷減少,而第三產業產值不斷增長,發展潛力巨大,對勞動者的吸引力不斷增強。

在產業發展階段定位方面,陳欣在《合肥城市轉型發展水平分析》一文中以合肥市為例,認為合肥市雖仍處于“二三一”發展階段,但產業結構日趨多元化,服務業比重首次超過40%,戰略性新興產業增加值增長21.9%,比工業平均增速高10.6個百分點,呈現出后工業化時期產業發展的階段性特征,已進入發展轉型的重要時期。

在勞動力流動制約因素方面,吳瑞兵在《供給側改革背景下我國勞動力流動的路徑分析》一文中認為,在當前供給側改革的背景下,我國勞動力流動面臨著人口增速減緩、勞動力短缺和老齡化的壓力,近乎終身雇傭制度的管理方式使勞動力要素僵化,現行的教育體系使勞動力技能與實際需求出現錯配。

在對策建議方面,瞿曉理、劉軒在《地方政府開展流動勞動力教育培訓的風險評估——基于勞動力供給側結構優化的現實需求》一文中針對資源緊張風險、培訓后失業風險、勞動力流失風險,提出要提升教育資源利用率、加大公共財政支出,改革勞動力供給側結構、完善社保系統,注重人的發展、結合地方特色,控制勞動力流失風險。徐海在《調整產業結構 促進能源技術進步》一文中認為,應認清我國勞動力普遍素質較低無法滿足高技術水平產業勞動力需求結構的現實,制定相應的產業政策,引導產業根據我國勞動力結構實際狀況發展,做大做強勞動密集型產業,為第三產業的騰飛打好堅實基礎。

綜觀目前國內關于勞動力流動的研究,多以戶籍制度、地理性轉移研究為主,很少從經濟內生動力層面考慮。在研究方法上也多以定性分析為主,缺乏數據模型支撐。基于此,筆者以合肥市經濟發展為研究對象,通過調研合肥市勞動力市場目前的供給數據來分析產業結構轉型升級對勞動力的內生需求,并綜合判斷勞動力的流動方向。

二、合肥市產業結構升級過程

(一)合肥市產業結構的演進歷程

1995年至2016年,合肥市的三次產業結構產生了巨大的變化(如表1所示)。

(二)合肥市產業結構變化分析

⒈結構調整逐步完善。根據配第-克拉克定理,在三次產業發展過程中,產業結構基本向“三二一”的方向發展。合肥市三次產業結構趨向優化,經濟發展動力由二產主導向二三產業雙輪驅動轉變,三次產業呈現相互促進、相互支撐的良好發展態勢。從三次產業結構看,由1995年的18.7:47.2:34.1調整為2016年的4.3:50.7:45,第一產業產值比例減少14.4個百分點,第二產業產值比例增加了3.5個百分點,第三產業產值比例增加了10.9個百分點。

⒉產業升級明顯提速。黨的十八大以來,合肥市推進一系列強農惠農富農政策和農村土地承包經營權確權工作,大力實施農業產業化經營,發展生態農業、現代農業,農業和農村經濟結構進一步調整優化。第一產業內部結構變化趨勢是農業(種植業)、林業和漁業比重上升,2016年,農業、林業、畜牧業、漁業和農業服務業增加值占第一產業的比重分別為50%、4.1%、27.2%、16.5%和2.2%,與2012年相比,農業、林業、漁業和農業服務業比重分別提高了1.7、0.9、1.5和0.4個百分點,畜牧業比重下降比較明顯,比2012年下降了4.4個百分點。

隨著供給側結構性改革扎實推進,傳統產業改造升級,高技術產業、戰略性新興產業快速發展,建筑業占比逐年下降,工業內部結構向中高層次轉化。2016年,規上高技術產業增加值357.95億元,占規上工業比重15.8%,比2012年提升了6.4個百分點,年均增長32.8%,增速高于規上工業20.8個百分點;規上戰略性新興產業增加值690.37億元,年均增長22%,增速高于規上工業10個百分點,2016年對工業增長的貢獻率達到41.4%,比2012年提高8.7個百分點。

現代服務業迅速增長推動第三產業結構優化,以現代金融和科技創新為代表的新經濟迅速發展,帶動了金融、科學研究和技術服務業等現代服務業快速發展,占比明顯提升。2016年,現代服務業增加值1769.39億元,占第三產業比重達62.7%,比2012年提高6.4個百分點,年均達到11.6%。而批零住餐、交通運輸、居民服務業和公共管理等傳統服務業實現增加值1053.58億元,占服務業增加值比重37.3%,比2012年下降6.4個百分點。

從三次產業貢獻率看,2016年,三次產業對經濟增長貢獻率分別為1%、48%和51%,第三產業對經濟增長貢獻率首次超過第二產業3個百分點;與2012年相比,呈現“一平一降一升”趨勢,第一產業對經濟增長貢獻率保持平穩;第二產業對經濟增長貢獻率下降14.5個百分點;第三產業對經濟增長貢獻率上升幅度較大,提高15.6個百分點,即第三產業貢獻率增強。

三、產業結構升級背景下合肥市勞動力流動狀況及趨勢

(一)勞動力流動過程

1995年至2016年,合肥市勞動力在三次產業間的占比也產生了巨大的變化(如表2所示)。

整體來看,全市就業結構變化明顯,由1995年的44.9:31.1:24調整為2016年的15.44:34.91:49.65,勞動力在第一產業流出明顯,占比減少了29.46個百分點;第三產業勞動力不斷流入,增加了25.65個百分點;第二產業勞動力經歷了先流出再回流的變化過程,這與合肥市2005年提出的“工業立市”發展戰略有很大關系,雖然從總體來看趨平,但產業內部卻由低層次向中高層次轉化,產業內部勞動力的綜合素質也有了極大的提高。

(二)勞動力流動趨勢分析

縱觀合肥市產業結構和勞動力流動的變化可以發現,兩者的變化趨勢遵循著配第-克拉克定理,勞動力由第一產業向第二產業繼而向第三產業循環轉移。但合肥市勞動力在三次產業間占比仍呈“三二一”結構,與產業結構“二三一”態勢不一致,對此,筆者將對產業結構偏離度進行分析。

產業結構偏離度是指各產業增加值的比重與相應的勞動力比重的差異程度,即各產業的增加值比重和就業比重之比與1的差。若某一產業的結構偏離度為正,即產業比重高于就業比重,說明該行業相對勞動生產率較高,存在勞動力流入的可能,反之存在勞動力流出的可能。

通過對表1、表2數據的計算,得出合肥市1995年到2016年間三次產業結構偏離度(如表3所示):

第一產業結構偏離度從1995年的-0.58減少到2016年的-0.72,說明其勞動效益低,存在嚴重的隱形失業現象,其勞動力減少速度遠低于產值比重下降速度,導致其偏離度越來越遠離零值,第一產業的勞動力有巨大流出壓力。

第二產業的結構偏離度從數值上來看基本不變,但其經歷了先升后降的變化,然后不斷向零值靠近,這表明第二產業勞動力結構與產業結構的發展較為匹配。但其數值一直為正,表明第二產業不能只靠資本投資拉動,還需要吸引更多的勞動力進入產業部門發展。

第三產業的結構偏離度從1995年的0.42減少到2016年的-0.09,已基本趨近于0,勞動力結構與產業結構發展已基本協調。但合肥市第三產業占GDP比重不斷增加,對吸引勞動力就業的作用也將不斷增強。

四、勞動力流動受阻的原因

(一)城鄉二元結構

⒈戶籍制度對勞動力流動的影響。我國經濟和社會發展中存在的一個嚴重障礙是城鄉二元結構,主要表現為城鄉之間的戶籍壁壘。具體而言,戶籍制度對勞動力流動性的影響體現在兩個方面:一是勞動力不能在區域間自由流動,無法建設全國統一的勞動力市場。二是勞動力分為農業與非農業身份,導致勞動力無法在同一區域的城鎮間自由流動。[1]合肥市近年來常住人口城鎮化率有了大幅度提高,但戶籍人口城鎮化率卻一直處于較低的狀態,2016年相較于2000年只增加了12.48個百分點,與同期常駐人口城鎮化率相差26.93個百分點。筆者認為,造成戶籍人口城鎮化率遠低于常住人口城鎮化率的原因主要有兩個:一是對于轉移人口缺少統一的政策安排,導致農轉非農進展緩慢。二是農民擔憂進城落戶后,原居住地權益如宅基地和土地所有權喪失,因此積極性不高(如表4所示)。

2.城鄉收入差距不斷擴大,阻礙了產業結構升級。近年來,隨著合肥市經濟發展水平的不斷提升,居民收入穩步攀升,但是城鄉居民收入差距也進一步拉大。2000年,城鄉居民收入差距為3775元;2016年,城鄉居民收入差距為17793元。農民收入偏低導致消費需求不足,嚴重影響了農村市場經濟的發展,阻礙了產業結構優化升級,最終影響了勞動力流動(如表5所示)。

(二)教育結構

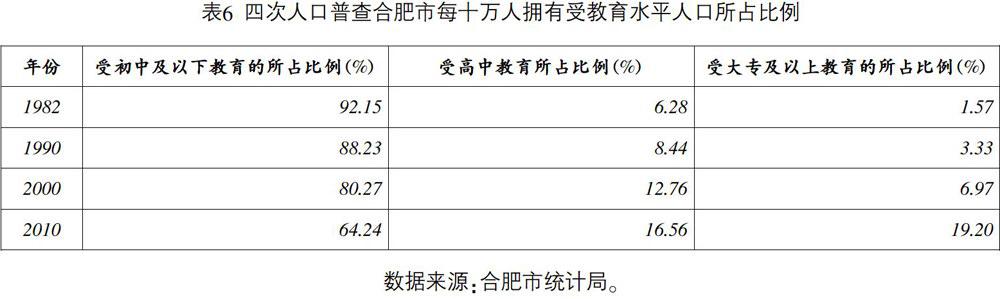

勞動力的教育結構是影響勞動力流動的一個重要因素。隨著產業結構的優化升級,產業發展水平不斷提高,對勞動者技能和水平的要求也不斷提高。然而目前我國的教育體制還有待完善,教育資源分布還不均衡,導致勞動力的素質結構無法適應產業結構升級的新要求。[2]

⒈人均受教育年限較少。人均受教育年限在一定程度上體現了一個地區的人力資源水平,較高的人力資源水平可以形成相應的創新效應、區域效應、規模效應、激勵效應、信息共享效應和知識溢出效應,對于推動地區經濟社會發展,培養高新技術產業和戰略性新興產業,具有重要的指導意義。在目前我國的勞動力市場中,從事體能型勞動的主要是僅接受初中以下教育的農民工,從事技能型勞動的主要是接受過高中教育的產業工人,而從事腦力型勞動的則主要是接受過大專以上教育水平的知識分子。從合肥市6歲及6歲以上人口受教育結構的相關數據中可以看出,雖然2000年以后合肥市接受高中以上教育的勞動力所占比例大幅度提升,但僅接受過初中及以下教育水平的勞動力還是大多數,只能從事體能型勞動,不利于二三產業的發展(如表6所示)。與發達地區(以北京為例)相比,合肥市在人均受教育年限、人均GDP、規上高新技術產業和戰略性新興產業增加值等方面都存在較大的差距。2016年,合肥市人均受教育年限為10.89年,北京為11.985年;合肥市人均GDP為80136元,北京市為114717元;合肥市規上高新技術產業、戰略性新興產業增加值分別為1243.37億元和658億元,北京分別為5646.7億元和3824.3億元。

⒉職業教育發展受阻。目前,安徽省在高考生源數量持續低迷的情況下,職業教育招生情況也不容樂觀。一些職業學院為了招收學生,把分數線一降再降,反而造成了惡性循環。[3]特別是由于當前部分學生家長對職業教育不認可,導致很多學生把職業學院當作一種無奈之選,入學后不認真學習,沒有學習到應有的工作技能,就業能力無法得到用人單位的認可。同時,職業教育不能適應經濟社會發展的需要。現在,合肥市已獲批“中國制造”2015試點示范城市,這必然會對勞動力市場產生巨大沖擊。一方面,中等技術人才亟需向高等技術人才轉化;另一方面,隨著自動化生產水平的提高,對產業工人技能水平的要求也相應增強,有些企業將逐步淡化對人才專業崗位能力的要求,而注重崗位協調能力。然而一般職業院校的學生綜合能力較弱,這樣的學生難以適應市場的需求。[4]此外,由于勞動力市場對技術人才的專業需求不斷調整,職業學校也需相應調整專業設置,而合肥市大多數職業院校都是公立學校,對于這種調整難以適應,無法滿足勞動力市場的專業需求。

五、推動合肥市勞動力自由流動的對策建議

(一)完善相關制度,提高戶籍人口城鎮化率

⒈推動戶籍制度改革。黨的十九大報告指出:“建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系,加快推進農業農村現代化”。筆者認為,要推動城鄉融合,首先要從戶籍制度改革著手。而改革戶籍制度實際上就是要打破目前與戶籍掛鉤的社會福利保障制度。具體而言,要建立健全農業轉移人口落戶政策體系,解決已經到城鎮就業、居住的農業轉移人口的落戶問題;要全面放開建制鎮和小城市落戶條件,有序放開中等城市落戶限制,合理確定大城市落戶條件,嚴格控制特大城市人口規模;要建立城鄉統一的戶口登記制度,基本建立以合法穩定住所和合法穩定就業為基本條件、以經常居住地登記為基本形式的戶口遷移登記制度,建成國家人口基礎信息庫;[5]要對農民工城鎮化工作的各個環節進行分類指導,如建立并完善與居住年限等條件相掛鉤的積分落戶制度等,以此為公平有序落戶提供階梯式政策通道,加快提高戶籍人口城鎮化率。

⒉建立健全承包地“三權分置”制度。改革開放初期,安徽省率先在全國推行農村家庭聯產承包責任制,極大地解放了農村生產力,有效解決了農民溫飽問題,提高了農民生產的積極性。當前,隨著產業結構的優化升級,農村人口大量向城鎮轉移,人地關系發生了深刻的變化:原先,土地所有權歸集體,土地的承包權歸農民所有;后來,隨著進城務工的農民把承包土地出租、轉讓給受讓人,就出現了三種權利(即歸集體的土地所有權,歸原農戶的承包權,以及歸實際經營者的經營權)。2017年10月31日,十二屆全國人大常委會第三十次會議審議《中華人民共和國農村土地承包法修正案(草案)》。該草案對農村土地所有權、承包權、經營權“三權分置”從立法的角度上進行了明確。所謂農村土地“三權分置”,就是為了順應農民保留土地承包權、流轉土地經營權的意愿,將土地承包經營權分為承包權和經營權,實行所有權、承包權、經營權分置并行。實行“三權分置”,可以讓土地作為要素流動起來,搞現代農業和規模經營,促進農業產業融合發展,提高農民收入水平。同時,草案規定,要依法維護農民的土地承包權,不得以剝奪土地承包權作為進城落戶的條件。是否保留土地承包權,由農民自主選擇。這樣,就免除了想要進城落戶農民的后顧之憂,有利于戶籍人口城鎮化率的提高。筆者認為,建立健全“三權分置”制度,是新時代處理好農民與土地的關系、完善農村基本經營制度的重大創新,對于維護好各主體的合法權益,促進土地資源合理利用,推進現代農業強省建設,促進第一產業勞動力向二三產業流動,具有重要的現實意義和深遠的歷史意義。

(二)增加教育投資,推動職業教育發展

⒈增加教育投資。我國目前主要實行九年義務教育,不能滿足當前產業結構升級對勞動力技能水平提出的新要求。對此,筆者建議,合肥市可以率先在全省實施高中階段免費,以提高民眾受教育程度。2016年,合肥市教育支出共計30.31億元,只占全市財政支出的3.53%,沒有達到全國4%的平均水平,與發達國家6.1%的水平差距更大。因此,必須拋棄因財力有限只能先發展經濟再發展教育的觀點,增加教育投資。目前,合肥市城鄉高中階段教育還存在一定的不平衡現象,“上好學”還存在一定困難,在高中階段全面實施義務教育,能讓農村和城市孩子享受到平等的教育機會。具體而言,可以考慮將少部分農村高中建成綜合性高中并增設職業教育選修課程,使農村學生在高中階段既能學到理論知識也能學到就業技能。這樣,不僅可以減少農村家庭經濟負擔,而且學生畢業時還可以進行雙向選擇,根據自己的實際情況選擇上大學或就業,真正實現教育脫貧。

⒉推動職業教育體系建設。一是加強職業教育師資隊伍建設。應針對職業教育短、平、快的特點不斷完善教師終身學習培訓體系,更新教師的知識儲備,使其直面勞動力市場最新需求,適應知識經濟發展的需要。此外,可以與企業合作,從中選拔一批業務素質過硬的高級技能職工,讓他們參與到職業教育的實踐教學中,并與他們的職稱評定和待遇掛鉤,調動他們的積極性。[6]二是注重對學生綜合能力的培養。經濟社會的發展要求職業教育不能只是進行專業技能的教學,更要注重對學生綜合素質的培養。在職業教育中提升基礎教育的地位,加強對學生綜合素質的培養,不僅可以滿足現今社會對復合型技能人才的崗位要求,而且也可以為學生自身的學習、提升打下堅實的基礎。[7]三是實行訂單式人才培養模式,有效避免職業學院專業設置滯后性的弊端。職業院校應加強與當地大型企業合作,根據用工需求,采取定向培養方式。這樣,一方面可以讓學生明確學習的目的性,提高學習的主動性、積極性和針對性;另一方面也可以讓企業從學生入學開始就向其傳遞企業文化和價值觀,增強其歸屬感。四是職業教育規劃應立足于合肥經濟發展需求。當前,合肥市以“工業立市”為目標,并已獲批“中國制造2025”試點示范城市,必然會注重制造業的發展壯大。如果當地職業院校在專業設置上不能立足于合肥市經濟發展的需求,學生所學的知識就會與當地用工需求產生偏差,最終導致教學資源的浪費。可見,職業教育規劃不僅要與當地就業市場的用工需求相適應,還要與當地經濟發展的趨勢相適應,這樣,才能促使職業教育為合肥經濟發展服務。

【參考文獻】

[1][5]韓玉堂,任元軍.深化我國戶籍制度改革的經濟學思考[J].青島科技大學學報(社會科學版),2002,(09).

[2]王亞波.論我國經濟轉型期教育體制改革的滯后效應[D].吉林大學碩士學位論文,2005.

[3][4][6][7]葉青,石開元.安徽職業教育發展的歷史、現狀和前景[J].產業與科技論壇,2017,(15).

On the Issues of the Flow of Labor Force in Hefei under

the Backgroud of the Industrial Structure Upgrading

Wang Min

Abstract:at present,Hefei is in the strategic stage of transformation and upgrading of industrial structure.The upgrading of industrial structure is bound to put forward new demands for labor force,causing labor force to flow between industries.Labor force as an important factor of production factors,whether it can flow freely and form a supply structure compatible with labor demand structure,will inevitably affect the transformation and upgrading of industrial structure.Therefore,studying the problem of labor migration in Hefei under the upgrading of industrial structure is of great significance for promoting the rapid and stable development of Hefei's economy and ensuring the balance of supply and demand in Hefei's labor market.

Key words:industrial structure upgrading;labor mobility;market supply and demand relationship