黃埔軍校:大時代風云戰將的“孵化器”

余瑋

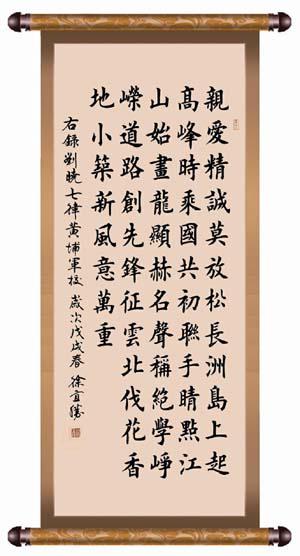

黃埔軍校,即中國國民黨陸軍軍官學校,后曾改名為中央軍事政治學校、國民革命軍黃埔軍官學校等名,以“挽救中國危亡”為宗旨、以“親愛精誠”為校訓。在軍閥混戰的時代,要擺下一張平靜的書桌不容易,更何況依當時所處的環境,黃埔軍校的學生所能夠接受到的軍事理論的教育其實是非常有限的,但并不妨礙他們日后成為屢建功勛的一代名將。

“陸軍軍官學校”的牌匾鑲嵌在歐陸式的白色大門上,簡單而不失莊重。校門兩側的圍墻上分別刷著“革命尚未成功”“同志仍須努力”的大字。在這里,可以領略這所“中國西點軍校”輝煌的歷史風云,感受到濃厚的英雄氣息。

為什么有那么多揚威中外、影響深遠的大人物曾經踏過這片土地?為什么從這里走出了那么多戰功顯赫、聲名遠播的名將良才?轟轟烈烈的大革命失敗后,黃埔同學為什么反目成仇,兵戎相見?抵御外辱的民族戰爭時,是什么力量讓這些同出一門的國共黃埔將帥站在了同一塹壕,同仇敵愾,同敵一向,共赴國難?……記者沿著黃埔軍校舊址院落正中的紅磚小路緩步前行,尋找著黃埔軍校的史跡,回眸黃埔群英的傳奇,試圖解開一個個掩藏在歷史風云背后的真相。此時,耳邊仿佛傳來了當年黃埔生的朗朗書聲和軍事操練聲。

下定建立軍校和革命軍隊的決心

蘇俄十月革命一聲炮響,不僅給中國送來了馬克思主義,也使孫中山對如何將革命進行下去的想法一下子清晰下來,那就是手上要有兵,要有軍隊。俄國革命所以很快成功,是因為“有了革命軍隊做革命黨的后援,中國革命因只有革命黨的奮斗,沒有革命軍的奮斗,所以便不能完全成功”。

而孫中山在明白了這個道理之后,仍然走了一段彎路。先是天真地想依賴江湖氣十足的幫派勢力,接著又想拉攏、依靠一派軍閥去攻打另一派軍閥。當時的廣東各派軍閥云集,這些“山大王”都在觀察風向,誰的勢力大就倒向誰,進而向北方的各系軍閥討伐,爭得自己的一份利益。這使孫中山深感必須要有自己的軍隊才有出路,但在建軍問題上一直沒有尋找到合適的道路。

最早提出國民黨要建立軍事學校的人不是孫中山,而是共產國際來華進行聯絡工作的代表馬林。1921年初,馬林接替共產國際特使維經斯基到了中國。他在中國工作生活了兩年。這期間他奔走國共兩黨領導層之間,廣泛地宣傳共產國際關于在中國建立民主聯合戰線的主張。他于1921年12月10日經上海國民黨總部張繼邀請,由上海起程經武漢、長沙到桂林會見孫中山。經陳獨秀同意,中國共產黨黨員張太雷以馬林的翻譯身份隨行。23日,馬林到達桂林即同孫中山進行會談。

國民黨對這次會談很重視,孫中山和國民黨的要員都參加了會談,3天內進行了兩次長談。馬林的建議是以中國國民黨和蘇聯合作為前提的,內容有如下三點:改組國民黨,與社會各階層,尤其與農民、勞工大眾聯合;創辦軍官學校,建立革命軍的基礎;謀求中國國民黨和中國共產黨的合作。馬林特別舉出蘇聯把“新經濟政策”付諸實行的這一例子,力述蘇聯政策的“靈活性”,想緩和孫中山對共產主義的戒心。孫中山對“新經濟政策”表示了極大的興趣。

馬林南方之行之后完成了兩份報告,在北京向蘇聯公使館官員口頭匯報沒有解決問題,又返回莫斯科向共產國際執委會匯報。

盡管建立軍官學校的主張不是孫中山第一個提出來,但由于他北伐統一中國的需要,建立一支屬于自己統領、能為自己的主義奮斗的軍隊的思想早已存在。

1922年6月16日,由孫中山一手培植起來的廣東革命政府陸軍部長陳炯明突然發動武裝叛亂,炮轟總統府。孫中山措手不及,連夜上了靠泊在珠江白鵝潭的“永豐”號(后改名為“中山”號)軍艦。這是孫中山一生中遭受到的最為慘痛的一次挫折。他未想到“禍患生于肘腋,干戈起于肺腑”。這時,孫中山下定了建立軍校和革命軍隊的決心。

8月9日,由于北伐軍回師廣州失利,孫中山離粵經香港赴上海,14日抵達上海。此間馬林也抵達上海。馬林在上海與孫中山就國共合作、蘇俄支持孫中山統一中國,以及軍事合作等問題作了認真的會談。

中國共產黨十分關注孫中山和他領導的國民黨,敬重孫中山的革命精神及其偉大業績,并站在國家和民族利益的高度,把孫中山作為盟友,把國民黨視為民主革命勢力,盡力幫助孫中山開展國民革命。8月17日,中國共產黨中央委員會在杭州西湖舉行特別會議,進一步討論時局以及與中國國民黨建立統一戰線等問題。在會上,共產國際代表馬林傳達了共產國際執行委員會指令,要求國共兩黨合作,共同進行民族和民主革命,堅決主張中共黨員以個人身份加入國民黨,建立國共聯合統一戰線。經過激烈的爭論,大家表示遵從共產國際的意見和指示,并決定中共少數負責人立即加入國民黨。

這一段時間,到杭州出席西湖特別會議的中央委員李大釗在上海莫里哀路孫中山的寓所會見孫中山,這是國共兩黨領導人第一次會面。兩人一見如故,“暢談不倦,幾乎忘食”,會談達成了李大釗第一個以個人身份加入國民黨的政治協議,為建立國共聯合統一戰線奠定基礎。此后,共產黨其他領導人也相繼加入國民黨。

此時的孫中山,終從陳炯明的叛變中省悟:單純利用舊軍人、舊軍閥去打倒另一軍閥的道路行不通,必須依靠工農大眾,聯合共產黨,改造國民黨,走新的道路,否則國民黨將會在墮落中死亡。

1923年8月5日,蔣介石奉孫中山之命,在上海會見了馬林,商議組織“孫逸仙博士訪問團”,其任務是有關開辦軍事學校、爭取軍事援助的細節榷商。同時考察軍事、政治和黨務,請求經濟援助,邀請政治、軍事顧問速來廣州,幫助改組國民黨。

訪問團于9月2日到達莫斯科,由蘇聯革命軍事委員會接待,進行了多次會談和協商。10月15日,國民黨黨務會通過了“設陸軍講武堂于廣州”的議案。11月26日,孫中山在主持召開的臨時中央第十次會議上,決定設立國民黨軍官學校,推廖仲愷和蘇聯顧問鮑羅廷籌劃開辦事宜。

校長難產的背后

1924年1月20日至30日,孫中山在廣州主持召開國民黨第一次全國代表大會,確定了聯俄、聯共、扶助農工的政策,把舊三民主義發展成為新三民主義。國民黨一大的召開,標志國民黨改組的完成和第一次國共合作的正式建立。大會期間決定把設立陸軍軍官學校一案付諸實施。

1月24日,孫中山以軍政府大元帥名義,正式下令籌建陸軍軍官學校,命名為中國國民黨陸軍軍官學校。孫中山親自任校總理,以后方醫院和測量局為校址,委任蔣介石為籌備委員會委員長,廖仲愷任黨代表,蘇聯人鮑羅廷、加倫先后被任命為政治顧問、軍事顧問。校址經孫中山多次勘察,最后指定黃埔長洲島原廣東陸軍學校與黃埔水師學堂為黃埔軍校校址。

2月3日,孫中山又任命蔣介石為中國國民黨本部軍事委員會委員。6日開設軍校籌備處,8日舉行校務籌備會議。各省招生名額也已擬定,共324名。15日、17日這兩日,蔣介石還參觀了石井兵工廠、肇慶西江(粵軍)講武堂。但到21日,他卻寫了一個辭呈,稱“自維愚陋,不克勝任”,未經批準,便擅自跑回奉化老家去。

根據葉劍英、切列潘諾夫等人的回憶,蔣介石對籌備處人員宣布軍校不辦了,給相關人員發了遣散費。至于他為何要宣布籌備處解散,有些記述說滇軍范石生當面教訓蔣:“你在黃埔辦什么鳥學校,你那幾根‘吹火筒,我只派一營人就可以完全繳你的械。”蘇聯方面的著作說:當時他身邊許多人都感到,這位校長十分恐懼。廣州一些軍閥對創辦軍校很不滿,為防備出事,蔣介石就決定逃之夭夭。

關于校長人選問題,孫中山是經過認真考慮的。當初校長的人選,并不是僅蔣介石一人,在國民黨內曾經出現過幾個人選,即許崇智、程潛、孫中山、蔣介石。孫中山本來打算自己擔任校長,后來顧慮自己黨務、政務繁忙,就放棄了這一想法。

孫中山曾考慮許崇智任校長。許崇智是粵軍總司令,是軍界的頭號人物,于情于理,孫中山都應當把他作為首要人選,但據劉峙后來回憶:“許崇智力不從心,一切委之于上校參謀陳翰譽,陳目空一切,驕縱自私,處事多失公平,致使各方不滿。”

據包惠僧回憶:“黃埔軍校開辦之前,孫中山派蔣介石到蘇俄去考察軍事,決定派程潛為校長,蔣介石、李濟深為副校長。蔣介石認為這一次的聯合戰線黃埔建軍是開創性的局面,以他同孫中山的關系與他曾到蘇俄考察軍事的條件,他說一切既是學習蘇俄,程潛那一點日本派的舊的軍事知識有什么用處呢?他既不愿屈居在程潛之下,就憤然離開了廣州。”曾就讀桂軍講武堂后來歸并到黃埔軍校的覃異之,也說到“關于校長的人選,最初決定為程潛,而以蔣介石、李濟深為副校長。蔣介石當時無論在黨在軍,都是后輩,孫中山先生派他為軍校副校長,已經是‘不次之遷。但是蔣介石不愿在程潛之下,對這個任命很不滿意,就離開了廣州,跑到上海,表示消極”。孫中山終于否定了有關程潛任命的考慮。

許崇智、程潛都未能當上軍校校長,軍界人士又反對蔣介石(此人生性乖張暴戾,同事者實在難與相處),便要求孫中山自任校長。

一名黃埔學生曾記述說:“自孫中山決定創辦陸軍軍官學校之日起,廣東各實力派人物,認為是一塊肥肉,紛紛向孫中山推薦校長人選,爭奪頗烈,而孫則屬意于蔣介石,各頭頭不同意,爭論不休,孫曾忿然曰:‘如果不叫介石當校長,寧可不辦!”

蔣介石的優勢在于,從個人關系而言,他與孫中山有“永豐”艦中的患難與共,安危相仗,關系自然更近一層。從軍事才能講,蔣介石曾留學日本士官學校,加上保定軍校的學歷,系科班出身,決非草莽綠林民軍土霸之屬。他受過專項訓練,并且在實際作戰中,多次出謀劃策,練兵布陣,脫穎而出,逐漸贏得孫中山的賞識。再說蔣介石自身也有較高的軍人素質,這與在日本的刻苦訓練和精神磨煉不無關系。而這正是孫中山認為軍校領導必備的素質和條件。

蔣介石離職返鄉期間,廖仲愷代理籌備委員長后,積極開展籌劃工作,招生入校、制計劃、編教材、布置校舍等各項工作順利開展進行。因年久失修,敗瓦頹垣,荒煙蔓草,黃埔島已成狐鼠竊居之所。2月中旬,籌委會組織人員前往島上進行整修,他們披荊斬棘,除穢去污,鋪路建房。4月21日,蔣介石在感到再拖下去恐怕兇多吉少的情況下,這才重返廣州。

而今,走過黃埔軍校舊址的校長會客室,對面墻上的一副對聯十分醒目,上書“登高望遠海,立馬定中原”。這是國民黨元老于右任贈給蔣介石的手書。遙想當年,蔣介石或許曾透過山墻眺望校門前波濤奔流的黃埔水面,不忘戎馬軍機,力求問鼎中原,一統天下,最終卻是黃粱一夢。

將星璀璨的師生群體

1924年6月16日,陸軍軍官學校開學典禮舉行。孫中山到會場給青年作了熱情洋溢的講話:“要從今天起,立一個志愿,一生一世,都不存在升官發財的心理,只知道做救國救民的事業。”孫中山還宣布訓詞:“三民主義,吾黨所宗,以建民國,以進大同,咨爾多士,為民前鋒,夙夜匪懈,主義是從,矢勤矢勇,必信必忠,一心一德,貫徹始終。”此訓詞其后成為國民黨黨歌及官校校歌,該校歌從黃埔五期開始傳唱至今。

1926年,國民政府中央軍事委員會決定,將原陸軍軍官學校擴大改組,于同年3月正式命名成立中央軍事政治學校。爾后,黃埔軍校學員成為國民政府北伐統一中國的主要軍力。國民革命軍攻克武漢后,1926年10月27日,國民黨中央先決定在兩湖書院舊址設政治訓練班,后改辦中央軍事政治學校政治科,后將黃埔第五期政治科學員移往武昌就讀。

1927年,蔣介石悍然發動了“四一二”反革命政變。4月18日,黃埔軍校實行“清黨”,400多名共產黨人被逮捕,有關三大政策和馬列主義課程科目一律禁止,軍校出版的革命刊物被停刊或改版進行反共宣傳。

國共兩黨的公開分裂,導致黃埔同學被迫分為兩大陣營。從此,黃埔同學之間彼此對壘為敵,兵戎相見,以革命著稱的黃埔軍校從此改變了顏色。

寧漢合流后,黃埔軍校本校遷往南京。1929年9月10日,蔣介石在南京以國民政府名義改學校名為“國民革命軍黃埔軍官學校”,并陸續成立潮州、洛陽、湖南、湖北、江西、廣州、成都、昆明、南寧、西安、新疆等多所分校。

抗日戰爭全面爆發后,16個月間,學校四易其地,學生長途跋涉,櫛風沐雨,艱苦備嘗。遷校期間,畢業生都一律開赴抗日前線參戰。

到1949年底,在大陸共辦23期,畢業生包括各分校、訓練班在內計有23萬余人。

在激蕩的時代風云中,黃埔軍校的學生分道揚鑣,其中不少人投奔了中共陣營,但也有一些人追隨國民黨。從東征北伐到十年內戰,從抗日戰爭到解放戰爭,黃埔軍校的師生都是雙方歷史的主角。抗日戰爭期間,黃埔軍校出身的國共兩黨師生為保家衛國并肩作戰,共赴國難。淞滬會戰、平型關戰斗、臺兒莊戰役、百團大戰,一場場重大戰役盡顯黃埔軍魂,血染疆場。歷史一再證明,只有團結,國家才能強大,民族尊嚴才能得到維護,也才能抵御住外敵的入侵。

黃埔軍校的第一至第六期,建立了共產黨的組織,有近500位中共黨員在軍校工作和學習過。在中國共產黨領導的工農紅軍、八路軍、新四軍以及人民解放軍的軍事將領中,擔任正軍職以上領導職務的黃埔師生就超過40人,而建國后擔任中央政府部長、副部長以及地方黨政要職的則達數百人。國民黨方面,國民黨軍隊的最高指揮機關,基本上是以黃埔軍校前6期出身的將領為核心組成的。

黃埔軍校雖然是一所速成軍校,但不論教師還是學生質量之高,堪稱一個奇跡,在日后國共雙方高級將領中均占據顯赫位置。在當時的政治形勢下,能夠跋山涉水趕到廣州就讀的學員和教官基本都認同民主革命,相信孫中山的革命理論,這些學員素質本身就非常優秀。能夠拋家舍業讀軍校可見極具冒險精神,這也是優秀軍人的素質之一。黃埔軍校能培養如此多的優秀將領是一個耐人尋味的現象。

“度盡劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇。”中國十大將之一羅瑞卿是黃埔六期學員,其子羅箭從他那里聽過這樣的故事:1947年,正值國共內戰時期,時任晉察冀軍區司令員的聶榮臻,部署華北部隊在清風店地區殲滅國民黨第三軍主力17000多人,軍長羅歷戎被俘。戰斗結束后,羅歷戎提出一個出人意料的要求——想見見自己的老師聶榮臻。原來聶榮臻在黃埔軍校任職時,羅歷戎正是黃埔的學員。他對聶榮臻一直非常敬仰,所以直到被俘,都還想再見老師一面。聽說羅歷戎要見他,聶榮臻就拉著羅瑞卿和蕭克說,“走,咱們去見見他們。”在那樣的情況見面,聶榮臻非常幽默地說,“我們黃埔師生在這個地方見面了。”羅歷戎覺得特別不好意思,說:“你看,我現在是俘虜。”聶榮臻還安慰他說,“我們黃埔師生,后來分裂了,皆因政見不同,你放下武器,我們都還是師生,都是朋友。”黃埔情誼由此可窺見一二。

今天,黃埔軍校舊址被辟為紀念館,成為保護、展示、宣傳黃埔軍校歷史最重要的場所。這里的一草一木、一磚一瓦,都向人們訴說著那段不平凡的歲月。