生態文明視域下昆明市經濟與資源環境協調發展研究

張露

【摘 要】黨的十九大強調,我國要建設的現代化是人與自然和諧共生的現代化,推動生態文明,建設“美麗中國”,必然要求經濟與資源環境的協調發展。本文立足于昆明市實際情況,通過選取指標構建地區經濟與資源環境的綜合發展指數,建立協調發展評價模型,探索分析21世紀以來昆明市2000年—2016年的兩系統的演進發展態勢。結果表明,昆明市整體處于協調發展狀態,但伴隨著近年來地區經濟的快速發展,資源環境質量也迅速下降,因此其未來的協調與可持續發展仍面臨著一定的挑戰。

【關鍵詞】生態文明;協調發展

一、引言

21世紀全球經濟發展的主題是可持續發展,社會經濟與資源環境的協調發展問題一直是世界矚目的熱點問題之一。在我國制定的《中國21世紀議程》中,明確指出把實現可持續發展作為現代化建設的戰略之一。十八大把“生態文明”提升到更高的戰略層面,將生態建設上升到和經濟、政治、文化和社會建設同等的地位,十九大提出要推進綠色發展,加快生態文明體制改革,建設美麗中國。由此可見,弘揚生態文明,促進經濟與資源環境協調發展已成為當務之急。

昆明市作為云南省的省會城市,同時作為全國十大旅游熱點城市,昆明市享有較為優越的自然資源、環境等條件。近年來昆明市的經濟也快速發展,但同時面臨著越來越嚴重的資源環境壓力,在經濟發展與資源環境的交互作用下,社會經濟的可持續發展受到挑戰。在可持續發展和生態文明時代,面對城鎮化和工業化帶來的環境污染,如何做到社會經濟和自然環境的協調發展,實現資源節約和環境友好兩型社會建設?針對這些問題,本研究以經濟子系統和資源環境子系統所構成的復合系統為研究對象,了解協調發展態勢,為宏觀管理提供依據,促進昆明市的協調發展,實現可持續發展。

二、文獻梳理與回顧

在理論研究方面,首先,在關于經濟增長極限的研究方面,以李嘉圖、穆勒、米香和丹尼斯·L·米都斯等人為代表的悲觀論者認為經濟增長不能解決生態環境問題,經濟增長是有極限的;以赫爾曼·卡恩、朱利安·L·西蒙等人為代表的樂觀論者認為技術進步可以利用并改造自然環境,經濟增長是無極限的。其次,在協調發展的途徑與內容方面,楊衛國(2009)提出用環境承載力來評價和衡量區域經濟開發活動于生態環境系統結構的協調程度,可以反映人類經濟活動于生態環境相互作用界面的程度;胡紹雨(2013)認為我國經濟增長和生態環境各子系統的綜合發展水平值的變化趨勢差異顯著,經濟與環境、能源之間均處于不協調狀態,而且生態環境子系統綜合發展水平值變化幅度最大。

在實證研究方面,Grossman G M、Krueger A B(1992、1995)分析了1979-1990年66個國家和地區空氣污染物和人均 GDP 之間的關系變化趨勢,發現大多數污染物與人均GDP的變化趨勢屬于倒“U”型,并在此基礎上提出了環境庫茲涅茨曲線(EKC)的概念;楊猛興(2014)采用模糊隸屬度協調發展模型,對2005-2012年貴州省人口、資源環境、經濟、社會這4個子系統的協調度進行評價分析;周成等(2016)利用耦合協調度模型分析了區域經濟、生態與旅游系統協調度的省際差異,發現這3個子系統的協調度形成了“沿海地區最高,西部內陸居中,中西部省區最低”的格局。在具體的實證研究中,由于各學者選取的指標、方法等不同,得到了諸如倒U型、U型、N型和線性關系等多種環境與經濟發展的關系形狀,通過多角度對倒U型的存在和形成機制做出不同的解釋,也涌現出綜合性的評價模型,例如通用的多目標規劃模型、生態模擬和經濟優化綜合模型等。

整體而言,國外學者的研究早于國內學者,且理論研究與實證研究均較為豐富。國內學者主要是運用時序數據來分析兩者之間的作用關系,利用線性加權模型、功效系數法、灰色關聯度評價模型等經濟計量模型,以耦合協調度模型為主流方法,針對各個省份環境與經濟增長之間的影響關系展開分析,但基于各地區的經濟發展方式與水平、資源環境基礎等狀況不盡相同,研究結果具有差異性。

三、昆明市經濟—資源環境協調發展實證分析

(一)昆明市經濟—資源環境協調發展評價指標體系

遵循指標體系構建的科學性、可操作性、動態性、綜合性與全面性原則,結合昆明市的實際情況,建立昆明市經濟與資源環境協調發展的評價指標體系。

經濟發展水平的指標選取,主要從經濟總量、經濟結構和經濟質量三個方面選擇。經濟總量由“GDP”、“人均GDP”、“財政收入”、“固定資產投資總額”、“社會消費品零售總額”五個指標構成。經濟結構選取“第一產業產值占GDP比重”、“第二產業產值占GDP比重”、“第三產業產值占GDP比重”三個指標。經濟質量由“就業率”、“人均可支配收入”兩個指標構成。

資源環境水平的指標選取,主要從資源環境基礎、環境污染和環境治理三個方面選擇。資源環境基礎選取“森林覆蓋率”、“建成區綠化覆蓋率”、“人均公共綠地面積”三個指標。環境污染選取“工業廢氣排放量”、“工業廢水排放量”、“工業煙(粉)塵排放量”、“工業二氧化硫排放量”、“廢水排放總量”五個指標。環境治理以“造林面積”、“環保投資額占GDP比重”、“污水處理率”、“生活垃圾處理率”、“工業固體廢物處置率”五個指標為代表。

(二)昆明市經濟—資源環境協調發展研究方法

1.數據來源與選取

21世紀,我國全面推進可持續發展戰略,加強生態建設、實現生態文明成為新世紀的重要主題,因此本文選取昆明市2000年—2016年間的相關指標數據,數據來源于相關年度的《昆明統計年鑒》、《云南統計年鑒》、《昆明市環境狀況公報》、《云南省環境狀況公報》、《中國統計年鑒》等。

2.數據標準化處理及指標權重的確定

本文借助SPSS19軟件工具,采用Z標準化法,即將每一變量值與其平均值之差除以該變量的標準差進行數據標準化處理。將逆向指標數據加負號進行正向化處理。使用SPSS19統計分析軟件,采用主成分分析法(PCA)提取主成分,確定每個子系統及指標層的指標因子的權重值,即各指標分別先以成分矩陣的載荷量除以相應主成分對應特征根的開方,求得指標在不同主成分線性組合中的系數,再運用各指標在不同主成分線性組合中的系數分別乘以對應主成分的方差貢獻率,求和之后除以主成分的累計方差貢獻率,即求出所有指標在綜合得分模型中的系數,之后對系數進行歸一化處理,得到各個指標的權重。

3.昆明市經濟與資源環境協調發展水平的相關計算

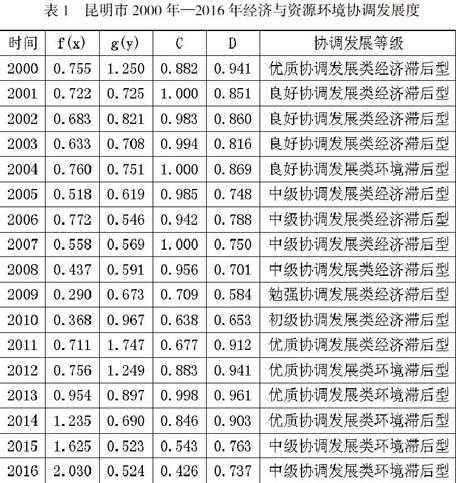

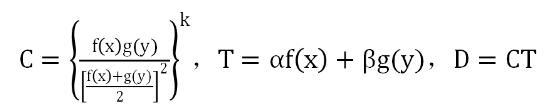

依據標準化值與主成分分析法計算出的各指標權重,加權分別計算出經濟子系統和資源環境子系統的綜合得分水平,選用廖重斌提出的協調發展度模型進行計算,即

其中,k為調節系數,k≥2,因本文計算兩個系統的協調發展度,因此取k=2。C為協調度,取值范圍為[0,1],數字越大代表協調度越高。引入經濟與環境效益的綜合評價指數(T),α與β為待定權數,認為經濟與資源環境同等重要,因此α與β的取值均為0.5,D代表了最終的協調發展度。

(三)昆明市經濟—資源環境協調發展程度實證評價

依據廖重斌提出的協調發展度等級分類標準,將昆明市各年的協調發展度進行分類界定。根據昆明市2000年—2016年經濟與資源環境協調發展的綜合圖表發現,昆明市自然資源與環境條件優良,整體處于協調發展狀態,但協調發展度呈上下波動態勢。在前期2000年—2011年,經濟發展較為緩慢,整體表現出經濟發展滯后于環境發展,在2012年—2016年,昆明市經濟發展迅速,給資源環境帶來了破壞與污染,經濟發展超越資源環境狀況,呈現環境滯后型的協調狀態,且協調度有所下降。整體而言,昆明市處于協調發展狀態,協調發展度上下輕微波動,近年來經濟快速發展的同時導致資源環境狀況有所下降,協調發展度降低。

四、對策與建議

(一)健全環保立法,嚴格環保執法

法律法規是一切社會行為有序開展的前提基礎,因此必須要建立健全資源環境保護相關的法律法規和政策制度,并加強資源環境監督管理和整治的力度,嚴格禁止高投入、高污染、高消耗項目的進行。同時,持續開展資源環境安全風險的防范工作,將日常監督和專項行動有機結合,對相關行為進行密切監督,加大監管力度,有效落實資源環境保護責任,完善責任追究制度。此外,積極創新執法環境,有效建立多部門聯合執法制度,建立完善移送移交制度。

(二)升級產業結構,優化能源結構

產業是地區經濟發展的核心動力,產業結構在一定程度上決定了經濟的發展方式,對資源環境狀況產生重要的影響,進而主導著地區經濟與資源環境的協調發展水平。首先,要加快地區的工業轉型升級,改造提升以煤炭、冶金、石油化工等為代表的傳統產業,大力發展旅游、教育培訓、信息安全等服務產業,鼓勵支持信息技術、生物制藥等新型綠色產業,發展壯大中高端工業。其次,要健全文化產業體系,積極培育新興文化產業,壯大廣播傳媒影視等傳統文化產業,推動文化旅游業發展,促進文化產業與社會各業的積極融合,推動產業結構升級。最后,要大力推廣清潔能源與清潔生產技術,控制降低農藥化肥使用量。

(三)加大環保投入,增強環境建設

通過數據整理發現,雖然昆明市的環保資金投入額逐年上升,但其占GDP的比重卻有所下降,同時雖然地區綠化與造林工作持續推進,但整體資源環境狀況仍呈下降趨勢,資源環境的破壞程度大于治理修復程度。因此,昆明市應持續加大環保投入力度,適當擴大環保投資額占GDP的比重,繼續增強造林綠化建設,提高森林覆蓋率、建成區綠化率、人均公共綠地面積等環境質量。同時,要全面控制工業廢水、工業固體廢物、工業廢氣等主要污染物的排放量,并加大工業污染物與生活垃圾等處理設施的建設力度,促進機械化清掃作業的全覆蓋,解決小攤占道經營、露天燒烤等帶來的環境問題,推廣垃圾就地分類減量的方法,健全污水處理管網。

(四)擴大宣傳力度,普及環保意識

實現地區經濟與資源環境的協調發展,環境保護與建設是重中之重,但資源環境的保護建設不能完全依賴政府,實現環境發展的主體是社會大眾,資源環境質量取決于公眾的積極參與和共同維護。因此,應充分利用報紙廣播電視電影等傳統傳媒以及網絡平臺新媒體等媒介加大對資源環境保護的宣傳力度,宣傳環保相關政策法規、重要意義以及環境破壞的嚴重后果等,普及垃圾分類、減少碳排放與節能環保的相關途徑方法,鼓勵和支持社會各界積極參與,培育扶持相關社會團體與組織,提供政策扶持,適當開展表彰大會,積極營造環保的良好社會氛圍,推動全民參與的環境建設與保護,促進資源環境發展質量,實現經濟與資源環境的高水平協調發展。

五、結論

昆明市自然資源豐厚,環境優美,素來享有“春城”的美譽,資源環境狀況整體良好,經濟發展水平也在波動中整體呈現上升態勢,經濟與資源環境處于協調發展狀態。在2000—2007年,經濟與資源環境均呈平緩的上下波動,協調發展度整體呈下降趨勢。2008—2011年,受全球金融危機的影響,經濟發展呈現衰退態勢,但資源環境狀況卻大幅好轉達到巔峰,協調發展度整體呈上升態勢。2012—2016年,經濟逐漸恢復并得到迅速發展,但環境狀況大幅下跌,協調發展度呈下降趨勢。總之,經濟發展水平與資源環境狀況處于反向變動趨勢,雖然昆明市整體處于協調發展狀態,但近年伴隨著經濟的迅速發展,資源環境狀況迅速惡化,協調發展度不斷降低,協調發展仍面臨著一系列挑戰。因此有必要及時調整發展思路,不以資源環境的破壞為代價促進經濟的短期發展,合理配置并利用資源,實現生態文明的可持續發展。

【參考文獻】

[1]丹尼斯˙L˙米都斯,李寶恒譯.增長的極限—羅馬俱樂部關于人類困境的報告[R].長春:吉林人民出版社,1997:56.

[2]廖重斌.環境與經濟協調發展的定量評判及其分類體系——以珠江三角洲城市群為例[J].熱帶地理,1999,(2):76-82.

[3]李輝.廣東省社會經濟與資源環境協調發展研究[D].吉林大學,2014.

[4]江鑫,顏廷武. 基于EKC的連片特困地區經濟發展與生態環境協調關系分析[J].經濟社會體制比較,2016(3):31-39.

[5]張航航. 甘肅省經濟-社會-環境協調發展研究[D].蘭州財經大學,2017.