網絡謠言研究述評:對內涵特征、孵化平臺、規律機制的觀照

, ,

(山西農業大學 a.馬克思主義學院, b.公共管理學院, 山西 太谷 030801)

互聯網的發展從Web1.0到Web2.0,再到Web3.0時代,信息溝通方式的不斷進步使得人們在網絡上的需求日漸得到滿足。2018年1月31日,中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布了第41次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》:截至2017年12月,中國網民規模達7.72億,互聯網普及率達到55.8%〔1〕。網民規模的擴大,網絡應用普及率的提高,使信息呈現出前所未有的多樣性、復雜性和不可控性,為網絡謠言產生和傳播提供了“溫床”。2017年10月18日,習近平在黨的十九大報告中指出,要“加強互聯網內容建設,建立網絡綜合治理體系,營造清朗的網絡空間”〔2〕。2017年12月3日,習近平在致第四屆世界互聯網大會的賀信中指出:“全球互聯網治理體系變革進入關鍵時期”〔3〕;其實早在2016年4月19日的工信部網絡安全和信息化工作座談會上,習近平總書記就指出了要加強網絡空間治理,凈化網絡空間環境,建設良好網絡生態〔4〕;另外,《網絡安全法》也于2017年6月1日正式頒布實施,這些都為網絡謠言的治理提供了必要的政策與法理依據。與此同時,有關網絡安全研究的文獻數量呈現出一種“井噴式”的增長趨勢,可見學界廣泛關注網絡空間建設。為準確把握網絡謠言發展趨勢,本文使用CNKI數據庫,以“網絡謠言”為關鍵詞,在2000年到2017年11月30日時間段內進行檢索,查詢到有關研究“網絡謠言”的文獻共3810篇,其中核心期刊文獻736篇、CSSCI期刊文獻190篇,共占文獻總數的24%。縱觀已有文獻,發現定性研究多,定量研究少;2000~2010年間關于網絡謠言的研究呈現出緩慢增長的趨勢,2011年到2014年有關網絡謠言研究的文獻在數量上呈級數增長,2014年達到峰值,之后又逐漸回落。從內容上看,關于網絡謠言的研究呈現以下特征:其一,概念上的研究以描述性見解為主;其二,往往關注重大、突發的謠言事件,對一般性的謠言事件缺乏應有關注;其三,網絡謠言的量化實證研究較少,研究方法欠規范,數據樣本有限;其四,對網絡謠言的研究起步較晚,跨學科研究還很薄弱,理論知識體系還不完善,研究深度還有待提高。因此,本文從網絡謠言的內涵特征入手,以網絡謠言的孵化平臺為介質,對網絡謠言的形成機制、傳播演化機制的研究趨勢進行梳理回溯,并在此基礎上探尋網絡謠言的人際信任規律,以期為網絡謠言的治理提供理論支撐。

一、網絡謠言內涵與特征

(一)網絡謠言內涵釋讀

“謠”字具有兩層含義:一是指不用樂器的演奏伴唱,二是指沒有根據的傳聞或者是憑空捏造的事實〔5〕。“謠言”一詞始見于《后漢書》,其中包含了詆毀、誹謗的含義。2004年文建龍第一次明確了網絡謠言的概念,認為網絡謠言指互聯網上虛假不實的言論〔6〕,隨后國內其他學者對此含義也有多次補充。周亞越指出網絡謠言是通過網絡介質傳播的沒有事實依據的信息,將網絡謠言的覆蓋面從言論提升到了信息〔7〕;吳新在《網絡謠言傳播的社會心理基礎及治理》一文中指出了網絡謠言的傳播根本上是一種社會心理變化的過程〔8〕。綜合以上幾位學者的觀點,筆者認為網絡謠言具有三個關鍵因素:一是信息的重要性和可信度,正如美國著名心理學家奧爾波特總結的公式一樣:謠言=(事件的)重要性×(事件的)模糊性〔9〕;二是傳播介質必須借助網絡手段,或者說網絡渠道改變信息本身所具有的屬性;三是謠言的傳播主體須是謠言的散發者、傳播者和轉發者。

縱觀整個媒介演變過程,從最早的口頭傳播到文字傳播,從紙質傳播到電子傳播,謠言的載體也在不斷變化。移動互聯網絡的應用者已由過去單純的網絡信息接收者轉變成為新媒體信息的接受者、交換者和創作者〔10〕,在身份轉變的同時也為謠言的加速產生提供了可能。基于上述網絡謠言所具備的三個關鍵因素,筆者將網絡謠言定義為人在網絡環境下接受由網絡產生或者網絡傳播的具有模糊性的信息,在未經證實的情況下對作為客體的人進行傳播,進而引發大范圍與事實相反的網絡現象。

(二)網絡謠言特征重估

本質上講,網絡謠言是一種語言在互聯網下的更新與變化,其特征的形成必然基于傳統謠言和網絡媒介二者。吳新認為,網絡媒介的變化帶來了信息的高速流動,網絡謠言隨著這樣的快捷傳播被散布到社會的各個角落,也因此形成了快捷性與廣泛性的特點;同時網絡社交平臺的出現,使謠言原本具有的失調性和溝通性轉變為難控性和互動性〔8〕。陶長春從兩個方面對網絡謠言的特征進行了概括,認為網絡謠言具有高效性和便捷性的特點:高效性來源于對網絡謠言的平臺劃分,包括網絡社交軟件謠言、即時通訊平臺謠言等,這些平臺的相同之處就是讓謠言實現跨平臺的流動擴散,使謠言迅速傳播;網絡謠言的便捷性則建立在已有的網絡傳播媒介上,每個個體都可以通過網絡對謠言進行改造〔11〕。劉鵬則從網絡謠言區別于傳統謠言的特殊性上分析了網絡謠言,認為零成本轉發機制和信息檢索機制的出現使網絡謠言的內容易于獲取,而且每一條網絡信息所具有的隱藏屬性為網絡謠言的辨別提供了巨大的阻礙〔12〕。翟翊辰在長存性和難控性特征上與劉鵬觀點一致,而且還認為網絡謠言具有低成本和彌漫化的特征。低成本是指互聯網環境下,只需要簡單地注冊賬號就可以散布謠言,網民發布信息的責任成本大大降低;彌漫性則詮釋了網絡謠言在一定的時段內所具有的長期存在的特性〔13〕。

其實網絡謠言既具有網絡的特征,也具有謠言的特征。筆者認為,網絡謠言的特征應從“點—線—面”三個維度來概括,即應從短暫時間節點上的瞬時更新性、較長時間段內的階段爆發性和網絡謠言從產生到消亡所一直具備的經濟利益性三個方面來分析。瞬時更新性是指網絡謠言在傳播的瞬間,傳播者的觀點和看法也會隨著網絡謠言一起傳播,使網絡謠言原本的內容不斷豐富更新的特性。導致這種情況的原因是網絡新型流媒體介質如長圖片、短視頻的出現,這些介質能夠在傳播的過程中加深傳播者對網絡謠言的印象,給傳播者留有想象的空間,在接下來的傳播過程中更新網絡謠言的內容。而網絡謠言的階段爆發性是指同質化的網絡謠言容易更換形式,即使現階段消亡,也會在消亡之后的某一時段再次出現,呈現出階段性的爆發。從網絡謠言的傳播整體過程來看,網絡謠言的經濟利益性是始終存在的,尤其是在網絡商品化的今天,為了追求片面的經濟利益,商家過分夸大產品性能的事情時有發生,虛假的廣告宣傳就會變成網絡謠言。

二、網絡謠言的孵化平臺

(一)謠言孵化的平臺類型

新型網絡平臺的出現能夠引起網絡謠言傳播方式的改變。2005年的博客元年、2010年的微博元年、2013年的大數據互聯網的金融元年、2016年的直播平臺元年,這些新型網絡平臺的出現使網絡謠言變得更加復雜。

截至2016年,網絡謠言孵化平臺呈現出了五種主要類型(見表1):以主流的社交平臺為主導,以直播可視平臺和商業流通平臺為輔,以生活獵奇平臺和實時有聲平臺為次,呈現出一種層級環繞狀的散布趨勢。

表1 網絡謠言孵化平臺類型①

關于網絡謠言主流社交平臺,陳思認為微博用戶在閱讀博文時,會經歷由接受者轉變為傳播者的過程,進一步弱化傳受者的地位差異,使用戶關系變得更加復雜;微博間的社交關系不再是現實社會中“好友關系”的簡單復制,它把人與人之間的“認知”關系變為關注,擴大了信息的廣度,讓網絡謠言傳播得更廣,功能性更強〔14〕。姜勝洪也曾指出微信中不確定來源的信息,加大了信息傳播的扭曲化和極端化;過激言論和不良信息的無序擴散,激化了社會矛盾,進而成為網絡謠言傳播的新渠道〔15〕。任佳洋認為微信公眾平臺的準入門檻較低、運營成本低廉、受眾群體廣泛,容易導致推送文章的內容失真,致使謠言頻繁產生〔16〕。可見,網絡謠言孵化平臺具有開放化、不限受眾的社會性質,網絡謠言在平臺的傳播中呈現出一種自由評論的形式。

但部分網絡平臺又呈現出固定受眾和封閉傳播的特點,這種類型的平臺包括校園內部的自媒體平臺和部分企事業單位內部的網絡平臺。對于網絡謠言的治理,這些平臺通常將辟謠內容放置在首帖或者是運用管理人員權限進行刪除、以“堵、管、控”的方式來阻抗謠言擴散,其實這樣反而可能會激化平臺內部的信息矛盾。

(二)謠言孵化的平臺效應

對于網絡平臺謠言孵化效應的研究,學界多集中于新型自媒體平臺的研究。嚴勵、邱理指出,網絡謠言產生的技術條件是微博、微信等新型自媒體平臺的出現,謠言信息由自媒體平臺發出,再經過有大量關注用戶的自媒體平臺轉發,進而被其他平臺轉載散布、迅速成為影響全社會的信息〔17〕。周亞楠認為新型社交平臺的出現,使信息由點對點的傳播轉變為面對面的傳播,謠言可能瞬間在整個網絡上蔓延〔18〕。胡中月也從自媒體打破傳統媒介點面傳播的趨勢入手,說明了網絡謠言在自媒體平臺上的發展與蔓延〔19〕。么強也指出自媒體平臺的開放性下的信息失真和“意見領袖”的不實言論能夠引發網絡謠言的產生〔20〕。李仕爭等學者則以動力學模型為基礎,對移動社交平臺子系統進行仿真結果分析后認為,受眾群體越廣泛,通過該平臺傳播網絡謠言折射范圍越廣,即轉發基數越大,傳播越廣泛〔21〕。其他學者如昂娟、韋江萍等多從網絡平臺的具體謠言入手分析謠言的孵化〔22~23〕,與上述學者一樣都側重于從網絡謠言產生于自媒體平臺的高度自由化來分析。

筆者認為,對于網絡謠言孵化的平臺效應研究不能囿于對自媒體平臺的研究,而要擴大到對所有網絡信息平臺的研究,并且還要研究平臺之間的相互作用關系。網絡平臺所產生的網絡謠言的傳播,與一般的謠言傳播是不一樣的,它是在平臺內部不斷積聚,達到平臺內部的流量承載上限時,如同雞蛋破殼“孵化”一樣,才開始在整個網絡社會中擴散,而且是借助不同平臺的公共用戶傳播至整個網絡空間。網絡平臺具有謠言孵化作用,是因為平臺具有的數據源較為穩定,準入門檻較低、受眾粘性較大、訪問數量較為固定,且內部的價值取向較為統一,網絡謠言一旦出現,首先會在平臺內部傳播,再由不同平臺的公共用戶攜帶擴散,從而產生多米諾骨牌效應,迫使網絡謠言充斥整個網絡。一般來講,人口密集度越高的平臺,就越容易產生網絡謠言,反之,密集度越低的平臺,網絡謠言產生的可能性越低。

對網絡謠言平臺孵化的研究,有利于進一步了解謠言的產生根源和傳播途徑,只有細致梳理網絡謠言孵化平臺的類型,關注新型網絡謠言孵化平臺的類型,深入挖掘謠言在平臺內部孵化效應,才能從根本上杜絕謠言的滋生。

三、網絡謠言形成與傳播機制的回溯

網絡謠言的滋生和演替也遵循一定的規律。通過對已有文獻的梳理,發現大部分學者將網絡謠言的發展變化概括為形成與傳播演化機制兩大部分,對于形成與傳播機制的梳理,有助于深入挖掘謠言發展的內在本質,加深對網絡謠言的認識。

(一)網絡謠言形成機制的回溯

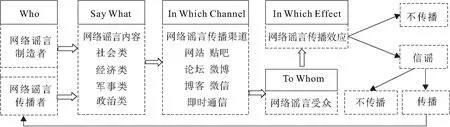

段忠賢認為網絡謠言的形成有兩個環節:一是網絡謠言被造謠者制造產生,二是網絡謠言被傳播者廣泛傳播。段忠賢還在分析網絡謠言的生成機制時,在拉斯韋爾的5W機制模型的基礎上構建了網絡謠言的一般分析框架(見圖1),并指出符合網民的直覺與經驗的謠言在客觀上容易被大眾接受并傳播〔24〕。何雨認為網絡謠言的生成機制主要體現為謠言生成的群體動機和謠言傳播的社會機制兩個方面。前者囊括了謠言產生的主要四類人群:利己主義者、嘩眾取寵者、利他主義者和惡性中傷者;后者則著重闡釋了三種生成機制:盲目跟隨他人的信息流瀑機制、在不同節點增強網絡謠言的群體極化機制、因人而異的信息偏頗接受機制。在三大社會機制的不斷運行和群體動機的誘導之下,網絡謠言應運而生〔25〕。姜勝洪在文章中指出要正確應對網絡謠言,必須掌握網絡謠言的形成機理。民眾信息知情權欠缺的心理、民眾對外部環境變化的不安全感、民眾科學素養的整體偏低、民眾基于社會公信力危機的不信任感、網絡社交媒體失范現象的產生都是網絡謠言得以產生的重要原因〔5〕。

圖1 網絡謠言的形成機制

以上學者認為網絡謠言的產生是源于網民在現實社會中的認知差異,并由網絡傳播的。翟翊辰則認為謠言是由網絡產生并由網絡傳播的,她將網絡謠言的生成條件分為了外在條件和內在因素兩個方面:外在條件包括網民的信息使用媒介、信息技術的發展變革以及現代社會環境下公民的素質三個方面;內在因素則是從網絡謠言本質的角度代指謠言的影響因子,包括事件的敏感性、消息的重要性、敘事的模糊性、結果的不確定性以及解讀的選擇性。翟翊辰認為謠言的影響因子與謠言的產生和傳播有很大的關系〔13〕。

筆者認為,對網絡謠言形成機制的研究,要考慮網絡謠言形成的兩種類型:一是在網絡上產生并由網絡進行傳播的謠言,二是在現實社會中產生再由網絡傳播的謠言,單一側重于對某類型網絡謠言生成機制的研究是有局限性的。在網絡謠言形成機制的研究中,還要關注社會謠言轉變為網絡謠言的潛在原因及其自身需要與社會需要之間的矛盾、既得利益所帶來的現實沖突、網民受眾的意識形態、價值觀念的差異等因素。例如2010年的山西地震謠言,起因是打工者李某將杜撰消息編成短信,并進行傳播,大學生付某在得知該消息后,便在網絡上廣泛傳播以期獲得巨大的網絡關注,結果誘發了嚴重的社會安全事件。這起網絡謠言的傳播,就是因為付某渴望得到關注而導致了網絡謠言的產生。可見,人的利益需要也會促使謠言的產生。類似需求觀念的差異也是網絡謠言形成的一個潛在原因,這種差異主要表現在網民的主觀需求意識與客觀的物質環境現實之間的矛盾,受到經濟、政治、社會等各種方面的影響。在這種需求觀念的驅使之下,網民很容易被別有用心的不法分子所蠱惑,從而主動去制造網絡謠言,并引發網絡安全問題。

(二)網絡謠言傳播演化機制的回溯

圖2 網絡謠言擴散傳播的結構路徑

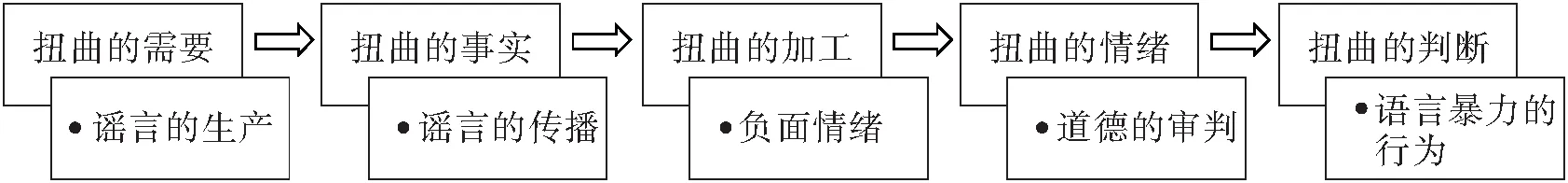

目前學界對網絡謠言傳播演化機制的研究,大多集中于對網絡謠言傳播演化的過程的研究上。巢乃鵬以最直觀的線性分析方式刻畫了網絡謠言傳播的過程:謠言的產生→謠言的傳播通道→謠言的傳播方式〔26〕。劉績宏基于對具體案例的分析,用圖例詮釋了網絡謠言的擴散傳播機制(見圖2)〔27〕,同時他也將網絡謠言演化為網絡暴力的傳播過程分為了五個“扭曲”的階段(見圖3),表明網絡謠言具有一定的暴力傾向。杜鵑認為新媒體時期的網絡謠言演化過程呈現出雙向的“網狀”變化〔28〕。姜勝洪則提出了四種網絡傳播演化模式:鏈狀模式、樹狀模式、放射狀模式和“漩渦型”復式傳播,認為網絡謠言內容的發展變化驅使網絡謠言傳播的輻射范圍無限趨近于圓狀〔5〕。李昊青結合馬克思主義的信息異化理論,總結出了網絡輿情的演化規律,將網絡輿情的發展分為萌芽期、擴散期和消退期,其中擴散期是網絡謠言進行變化的關鍵時期〔29〕。

圖3 網絡謠言演化暴力傾向流程

幾位學者均將網絡謠言傳播機制與演化機制放置在一起進行探討,認為網絡謠言在傳播過程中會發生一定的變化,謠言的內容也將朝著積極化或者消極化的方向發展,因為傳播者在接收謠言信息時,容易加入自身的觀點和看法,在“重新”創造的基礎上,改變網絡謠言的本質。新加入的內容通常較為敏感和夸張,這是由我國在社會轉型期內網絡正式話語空間與非正式話語空間的矛盾所引起的〔30〕。正式話語空間是指官方認證背景下的能夠合理表達民意的網站、平臺、手機客戶端等,非正式話語空間是指非官方認證、由社會組織或者個人組建的網站、手機客戶端以及其他類型的網絡應用。由于非正式網絡話語空間各方面規制不健全,這就導致了網絡謠言的產生,使得謠言進一步發生變化。

四、網絡謠言中的人際信任規律探詢

對網絡謠言的形成機制和傳播演化機制的研究是從網絡謠言的性質來研究的,而對網絡謠言機制的研究不能忽略了傳播者和被傳播者這兩個因素,因此筆者在梳理網絡謠言的形成機制和傳播演化機制的基礎上,結合網絡信任的相關內容,嘗試對網絡謠言的人際信任機理進行探討,以期能進一步把握網絡謠言得以傳播的內在規律。

(一)網絡信任中的謠言萌芽

人對于新生事物的產生具有一定的畏懼和排斥,對網絡新生事物的產生也是如此,網絡信任就是勸解用戶敢于面對網絡。目前學界對于網絡信任的研究還處于起步階段,而國外對網絡信任主客體研究、網絡信任的影響因素、網絡信任的結構等的研究則日趨完善〔31〕,在心理學方面有著名的“逆火效應”(Backfire effect),也叫做“回旋鏢效應”(Boomerang effect),即指新的信息與人們已有的認知和信念相矛盾時,人們很可能會因此更堅信先前的信念。國外學者對于“信仰極化”現象也做了相關的研究,認為對某一客觀事件的傳播不一定會讓大部分人達成共識,反而會使得大家根據原有的信仰站隊,從而導致極為嚴重的兩級分化〔32〕。

網絡謠言在某種程度上就是網絡信任的產物,在謠言的傳播中,受眾對謠言的信任起著尤為關鍵的作用,受眾通常會傳播自己信任的信息。國內學者唐雪梅指出網絡謠言的傳播是源于制度上的信任故障、媒體監督性、自發性和專家信任系統評審能力的下滑等一系列的網絡信任危機的產生〔31〕。張薇、張雷提到了教育程度與網絡謠言信任程度的關系,指出受教育程度越高的受眾,越善于辨別信息的真假;受教育程度低的受眾越容易相信謠言,或者作出相對模糊的判斷〔33〕。萬君等人根據信任的特點,以電商平臺的信任關系為突破口,構建了網絡謠言影響消費者信任平臺的概念模型,運用了大量的數據對比,最終發現謠言通過影響消費者的認知信任和情感信任,在信任動機的驅使下,促使消費者表現出不同種類的消費欲望〔34〕。由此可以看出,國內學者通常是在傳播學、教育學、電子商務學等學科背景下對網絡信任進行研究,而沒有將網絡謠言中的信任機制作為單一規律加以探討,網絡信任還沒有真正融入到網絡謠言的研究中。

(二)網絡謠言中的人際信任

大部分網民對網絡謠言“寧信其有,不信其無”的態度使網絡謠言的信任程度提高,一定程度上促進了網絡謠言的傳播。在建立信任關系的過程中,已有的人際關系是影響信任的首要因素〔31〕,信任程度與人際關系成正比。原本網絡謠言的匿名性會讓受眾對于謠言的信度存有質疑,但受眾周圍的社會人際關系群體一旦存在有傳播謠言的現象時,由于人際關系所帶來的信任程度,會使受眾消除已有的網絡虛擬性顧忌,進而相信網絡謠言并加以傳播。而且,網絡謠言所具有的時新性,能夠利用不同載體如圖片、音頻、視頻來加深網絡謠言對受眾的第一印象,從首因效應可知,第一印象并非總是正確的,但卻是最鮮明、最牢固的,網絡謠言正是憑借“首因效應”來提升受眾的信任程度,使網絡謠言在不明真相的網絡大眾中進行傳播。可以說,無論是人際關系還是首因效應帶來的對網絡謠言信任程度的提升,其根源都是受眾本身的認知水平受到了社會關系和傳播載體的干擾,從而產生了認知偏差。筆者認為,對網絡謠言中的人際信任規律的探尋,能夠彌補網絡謠言形成機制和演化機制研究中的對信任機制的疏忽之處,并能提高對網絡謠言的理論認識。

網絡謠言作為網絡時代語言傳遞中的“滋生物”,往往會影響到網絡輿情和社會的穩定,一直受到社會各界詬病與廣泛關注。所以,要“透過現象看本質”,及時準確地把握網絡謠言的發展動向、內涵特征、孵化平臺、演化規律,為研究的深入開展提供必要的借鑒。通過對網絡謠言研究文獻的系統觀照,筆者認為應將網絡謠言的人際信任機制的研究作為網絡謠言發展的新的研究方向,深入把握網絡謠言新的特征與演化規律,不斷完善網絡謠言規律機制的研究體系,為探尋網絡謠言規律、杜絕網絡謠言而努力。

注釋:

①根據2011~2016年《中國互聯網輿情報告》整理而成。