某大學公共衛生學院新生的目標認知情況分析

楊玉慧,解海霞,陳子琪,徐碩昱,俞劍平,萇鳳水

(1.復旦大學公共衛生學院/復旦大學中國殘疾問題研究中心/健康相關重大社會風險預警協同創新中心,上海 200032;2.上海市養志康復醫院/上海市陽光康復中心,上海 201619)

目標(理想)是人生的燈塔,指引著前進的方向,一旦目標迷失,會嚴重影響個人的發展[1-8]。大學是人生的一個重要和全新的階段[8],與高中相比,所處環境以及個人所承擔的角色都發生了較大變化,而大學一年級又是重中之重[9,10]。在我國把“健康中國建設”列為優先發展的戰略[11]并再次確認“預防為主”衛生工作方針的背景下,預防醫學等公共衛生專業人才培養無疑具有特殊而重要的價值,然而“重醫輕防”[12]仍是目前的一個基本現實。本文擬對某重點高校公共衛生學院新生的目標認知情況進行分析,為促進公共衛生人力資源建設提供支撐,同時也為加強新生入學教育提供參考。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

某重點高校公共衛生學院2017級新生140名,借助“問卷星”在新生微信群中發放問卷,為確保信息的真實性,特采用匿名方式。所有收集工作在新生入學后的兩周之內完成,共回收有效問卷136份,問卷回收率為97.14%。

1.2 研究方法

自擬問卷調查表。調查表形成草稿后,首先在課題組內部研討后進行第一輪修改,然后組織本科生研討完善,進而進行小范圍試用,經修改后定稿。調查實施首先進行預調查,然后進行正式調查。

調查內容包括基本情況、對大學的認識、對大學目標的總體認識、對大學目標優先序位的認知等,部分題目選項設置了開放性選項,學生可以自行補充。基本情況包括性別、出生年份、家庭所在地(分為城市和農村,城市包括縣城,農村指鄉鎮及以下)、兄弟姐妹數量等。所有統計分析均采用SPSS 19.0進行分析,分析方法為描述性統計方法和多元logistic回歸分析。統計檢驗方法為卡方檢驗,用雙側檢驗,P值小于0.05被認為差異具有統計學意義。

2 研究結果

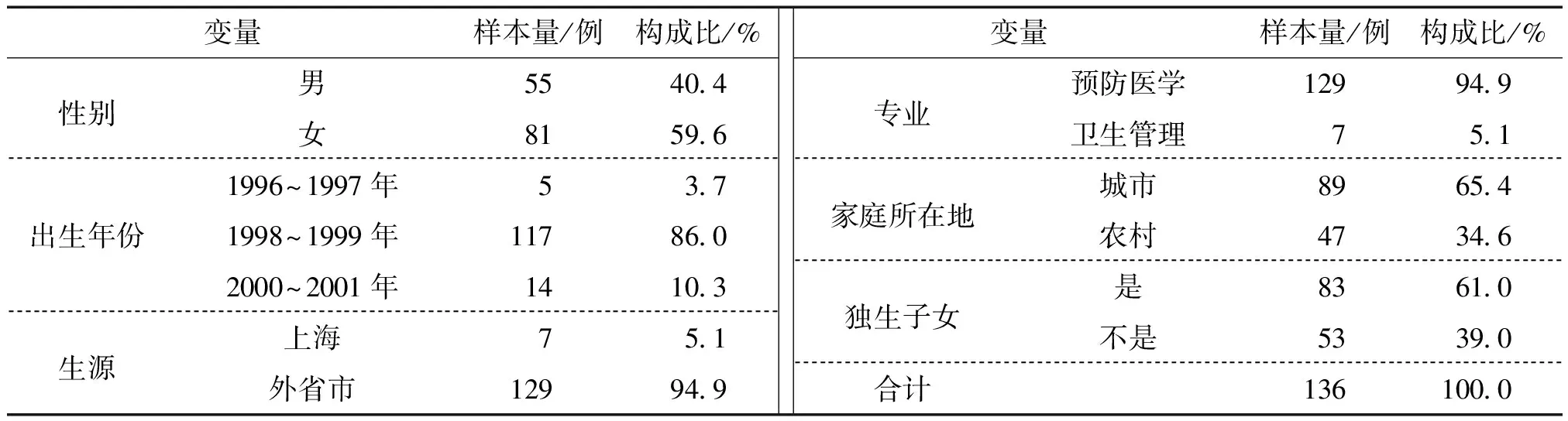

2.1 調查對象基本情況

在136位新生中,男生 55人、女生 81人;94.9%的新生來自外省市,86.0%的新生出生于1998-1999年,新生的平均年齡是18.24歲;65.4%的新生來自于城市,34.6%的新生來自于農村;61.0%的新生是獨生子女,39.0%是非獨生子女(其中,33.1%的家庭有2個子女,3.7%(5個)家庭有3個子女,2.2%(3個)家庭有4個子女,平均1.47名子女),見表1。

2.2 新生對大學的基本認知

表1 調查對象基本情況

在136名新生中,對于“上大學就是最大目標,如今考上了,可以放松一段時間”的觀點,只有2名認可(1.5%),絕大多數同學(96.3%)不認可,還有3名同學表示“不清楚/沒想過”。而對于“如何看待學業成績”的問題,86.0%的同學認為成績非常重要,17名(12.5%)同學則不認可該觀點,另有2名同學不太清楚。針對該問題,有同學同時提出“學科成績固然重要,但是作為一名大學生,需要全面發展,其他能力也很重要,應該多嘗試新鮮事物,不能一味追求學科成績,不注重全面發展”,“學習只是大學生活的一部分,生活是豐富而美好的,在生活中不斷完善自我,鍛煉自我,給予溫暖,感受溫暖,才是我心目中的大學”等。針對觀點“大學和高中一樣,我只要用功讀書,繼續沿用中學的方法(如題海戰術等),就一定能獲得好成績”,有大約1/3的同學不認可該觀點,10位同學基本認可該觀點,還有大部分(63.2%)同學不太清楚。在不認可的同學中,有提出“我覺得大學注重的不僅僅是書面知識,更重要的是對知識的理解,應用與實踐”,“不僅靠勤奮,還有自學能力要強,要懂得思辨、靈活運用知識,還需要豐富想象力與創造力,以及小組討論、共同學習”等。

2.3 對大學目標的基本認知情況

關于對大學生活目標的認知情況,78.7%的同學表示在中學階段或近期曾認真思考過大學的目標與規劃。89名(65.4%)同學的父母長輩曾與其進行過有關目標規劃的針對性指導或談心,約1/3同學的父母長輩未曾與孩子探討過。55.9%的新生與同輩進行過有關目標或規劃的深入討論,約一半的新生曾閱讀過有關目標和規劃的資料。大部分同學(86.0%)在中學階段沒有參加過有關大學目標、規劃的培訓或課程。在受調查的新生群體中,有55位(40.4%)同學的大學目標已經明確,接近60%的同學暫時不清楚自己的大學目標與規劃。

2.4 新生目標認知的影響因素分析

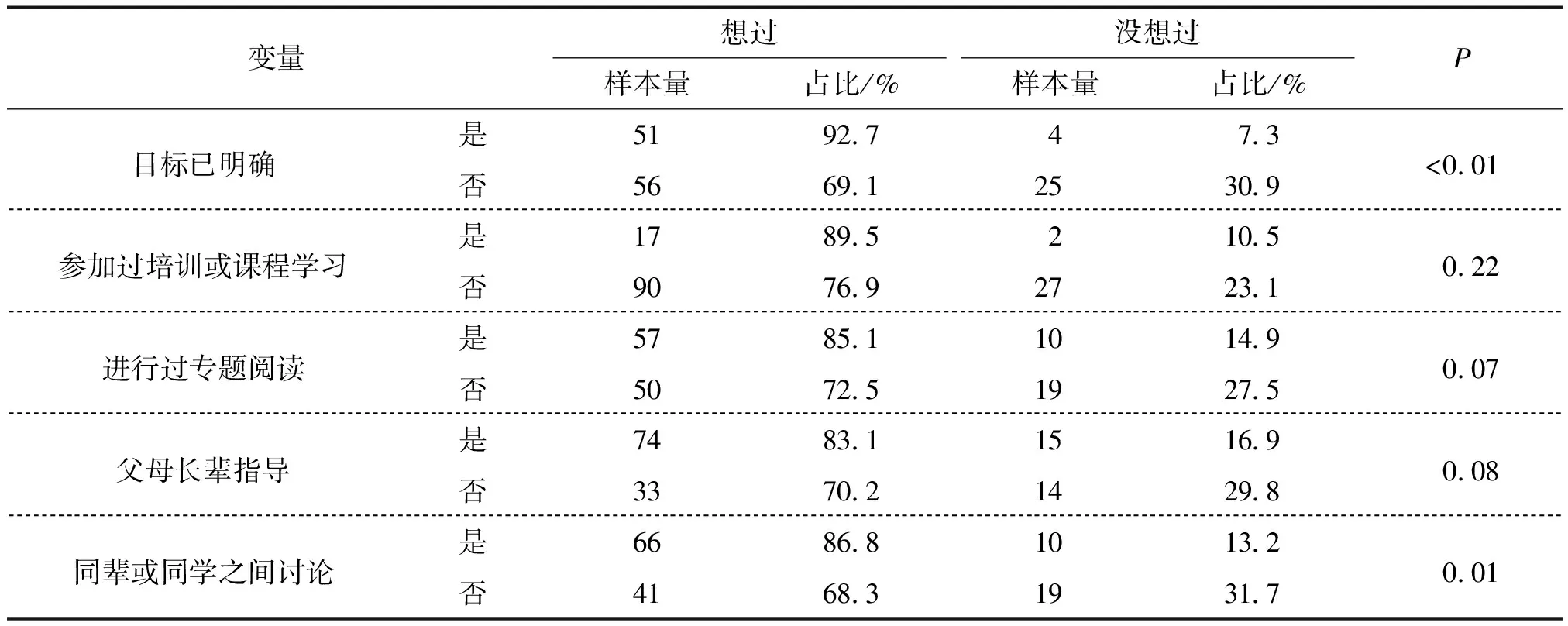

按照新生中學階段(包括近期)是否認真思考過目標分層分析后,有2個因素經卡方檢驗發現有統計學意義:第一,高中以及近期認真思考過目標的新生中,目標明確的比例為47.7%,而沒有想過的比例僅為13.8%,可見是否認真思考對目標明確有顯著影響;第二,近期思考過目標的新生中,同學或同輩朋友之間有過討論的比例(61.7%)明顯高于沒有考慮過大學目標的比例(34.5%),當然上述2個因素應該是互相影響的關系,即同學之間的討論也能促進自己對目標的思考。根據表2可見,近期是否思考過大學目標,與高中是否參加過關于大學目標/規劃的培訓、是否進行過相關閱讀以及父母長輩是否指導過均無關(P>0.05)。

表2 新生是否思考過目標與其他因素的關系

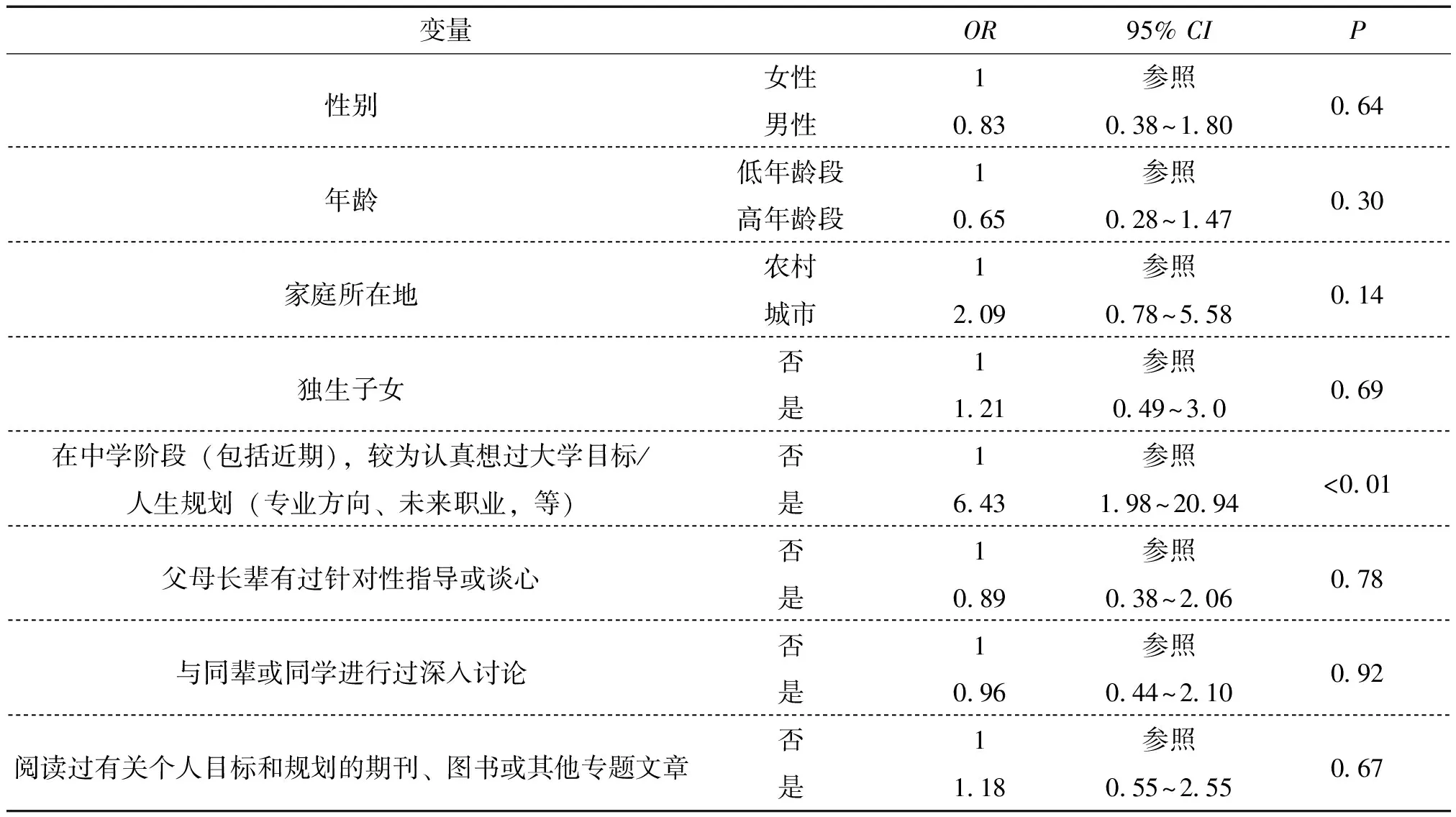

多元logistic回歸分析中以新生目標明確情況為因變量,以性別、年齡、家庭所在地、獨生子女情況等為自變量,結果見表3。由表可知“中學階段(包括近期)是否認真想過大學目標”是對新生目標認知的唯一影響因素,其OR值為6.43意味著如果認真思考目標則能將目標的明確比例提高5倍以上。另外家庭所在地為城市、獨生子女和閱讀過專題文章情況雖然P值大于0.05,但OR值均大于1,說明這些因素對新生明確目標也是正面影響因素,比如來自城市的學生目標明確比例為47.2%,然而來自農村的學生目標明確比例僅為27.7%。性別、年齡和父母長輩指導則對學生明確目標沒有影響。

表3 新生目標明確情況的多元logistic回歸分析

2.5 父母長輩是否指導與學生個人背景之間的關系分析

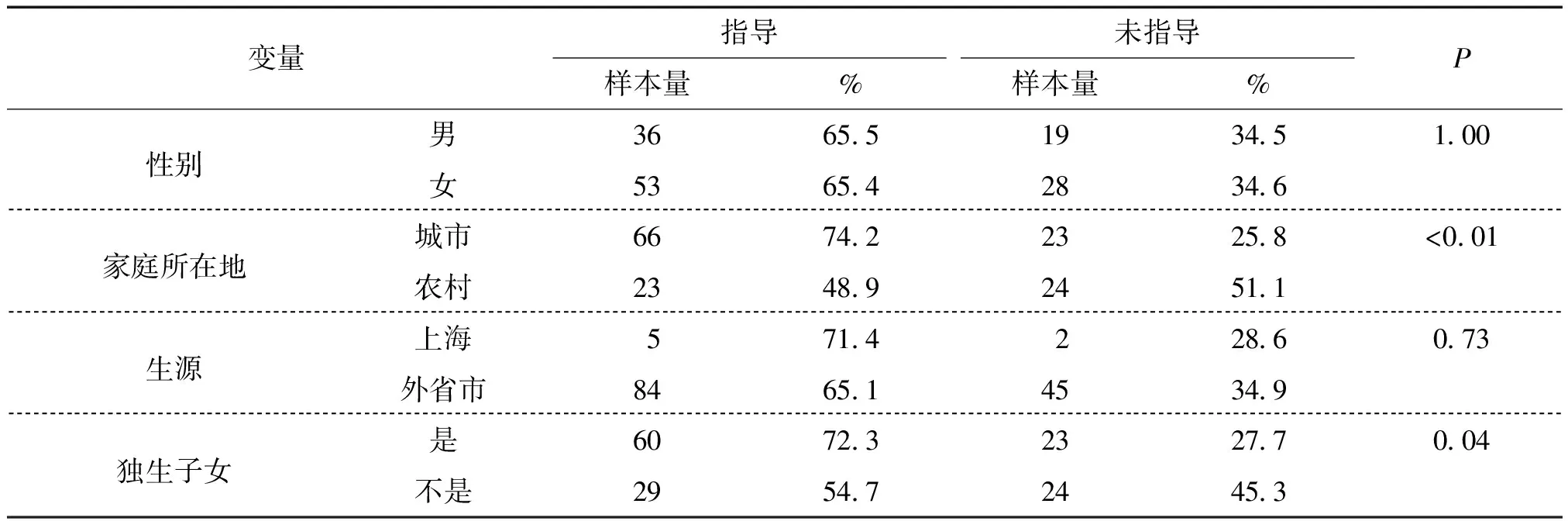

從表4可見,學生家庭所在地以及是否獨生子女是影響父母長輩指導個人目標的因素:城市生源的學生中,74.2%的學生父母對孩子有指導和談心,而農村孩子的父母只有48.9%的對孩子有過指導;72.3%的獨生子女父母長輩對小孩有過關于個人規劃的指導,而非獨生子女父母則只有54.7%的對小孩指導過。從表4還發現,性別和生源所在地不是影響因素,即不論男同學還是女同學,上海或外省市學生的父母對子女的關照沒有差異。

3 討論與建議

表4 父母長輩對子女指導情況與其他因素的關系

大學教育是各專業學生接受專業技能的關鍵時期,也是大學生成長成才的重要階段。有學者研究表明,確定目標是做任何事情的第一要務[13,14],如果能有清晰的目標,對個人的發展將起到非常重要的作用[13]。美國馬里蘭大學管理學兼心理學教授洛克(E.A.Locke)早在1967年就提出“目標設置理論”[15],認為目標本身就具有激勵作用,目標能把人的需要轉變為動機,使人們的行為朝著一定的方向努力,從而能實現目標。公共衛生專業屬于醫學領域中的相對冷門學科[16],學生易產生懈怠和迷茫心理[5],研究新生的目標認知情況無疑具有重要意義。通過研究,得到如下結論與建議:

3.1 多數新生對大學認知理性和正面

樣本學生基本上都不認為考上大學就是終點,并且大多數同學認為學業成績是很重要的,這可能與該校為重點高校,生源質量較高有關。但由于學生尚沒有開始大學學習,關于大學學習方法,大多數同學都處于較為茫然的階段,甚至還有7%的同學認為可以繼續沿用高中學習方法。

3.2 多數同學的大學目標尚待明確

較大比例的學生表示中學階段曾認真思考過大學的目標,但認為自己大學目標已明確的比例只有四成,約六成同學尚沒有明確自己的大學目標。2008年的一個研究發現[17],20%的新生有明確目標,這一方面與該學校為市屬重點大學而生源質量略低有關,一方面還可能與10年后的今天,高中素質教育得到明顯改善有關。程桂龍2015年研究發現[18],某大學2014年計算機專業新生中85%具有明確目標,這應該與計算機專業特征與就業方向更加清晰的特性有關。

3.3 個人因素是學生明確目標的最關鍵因素

研究發現,學生是否認真思考過目標對于明確目標有顯著影響。提示:外因通過內因起作用,最重要的還是自身因素,其他因素最多只是影響因素[19];同學或同輩的互動討論對于促進自身思考是非常有益的;父母指導與專題閱讀對是否明確目標均沒有顯著影響,盡管如此,大部分父母還是非常關注子女的成長。

3.4 不同背景學生在父母指導方面存在差異

研究發現城市學生的父母對子女進行目標指導的比例更高,這可能與城市學生家庭的經濟基礎更好、父母教育水平更高、對子女的期望往往也更高有關[20,21]。另外還發現獨生子女家庭父母對孩子進行指導的比例更高,這應與獨生子女家庭父母會有更多的時間和精力去進行教育,當然對子女也有更高期望有關。

綜合以上結論,建議如下:第一,高校應加強大學新生目標教育和培養,著重于增強大學生的目標意識。當然目標的形成不是一蹴而就的,每個人形成目標的時間有所差異是完全正常的[22],各方面也要有足夠的耐心。第二,研究提示,外在的各種教育和指導活動只是促成和激發因素,最關鍵的還是要調動學生自己的主動性,這是根本之策。第三,同輩/同學之間的互相影響作用要大于父母、長輩和老師的說教。因此,學校應創造條件讓高年級學生通過傳授經驗、答疑解惑等多種形式,幫助新生快速適應大學生活,其中需重點關注新生的學習方法[23],避免部分學生繼續使用高中的一些不適宜的學習方法。第四,輔導員或新生導師等學生工作者應重點關注農村以及非獨生子女學生,他們可能在人生目標等方面會面臨更多困惑與挑戰。