教育生意 希望教育集團“一魚多吃”

符勝斌

從2017年開始,國內教育培訓機構掀起了又一次的上市熱潮,眾多的教育集團通過搭建VIE架構紛紛趕赴境外上市,試圖抓住第一波政策紅利。希望教育集團就是其中的一員,其擁有的學校數量、學生規模以及學費收入在同期上市的教育集團中位居前列。

但仔細分析其經營模式可以發現,希望教育集團無論是盈利能力還是關聯交易等方面都存在諸多問題,這不禁讓人產生聯想,希望教育集團的股東是不是在“一魚多吃”:依靠政府補貼獲得高速發展,并與關聯方進行交易,同時又依靠政府補貼支撐起來的規模效益來博取資本市場的溢價?這會否成為其上市的主要障礙?更值得深思的是,在學費收入和生均培養成本差距越來越大的情況下,如何確保民辦高校的教育質量,讓教育不僅僅成為一門生意。

乘著新《民辦教育促進法》的春風,自2017年起,境外資本市場又迎來了一波民辦教育機構的上市潮。博實樂教育(BEDU.NYSE)、瑞思英語(REDU.NADQ)等4家教育培訓機構赴美上市,民生教育(01569.HK)、新高教集團(02001.HK)、中教控股(00839.HK)等6家教育機構在港上市,并且還有10家左右的機構在排隊聆訊。這是自2010年安博教育、環球雅思、學而思教育、學大教育等機構掀起的第一波教育機構上市浪潮以來,民辦教育機構迎來的第二波上市潮,希望教育集團就是其中一員。

希望教育集團主要從事高等教育和技術培訓,創始于2005年,隸屬于四川劉氏四兄弟之一的陳育新(又名“劉永美”)所控制的成都華西希望集團有限公司(以下簡稱“華西希望集團”)。經過數年的發展,希望教育集團已擁有8所高校和1所技校,在校學生8.66萬人(含成人教育),教師5462人;2017年實現營業收入7.52億元,營業利潤3.6億元,凈利潤2.1億元,毛利率接近50%。

在炫目的業績之下,乘著政策的春風,希望教育集團開始了上市之旅。不過,細究其經營模式,再結合財報數據可以發現,無論其盈利能力還是獨立性方面,皆存在不少問題,尤其是隱藏的關聯交易,或將成為其上市的主要障礙。

“暴利”下的盈利能力失衡

2017年有6家民辦高等教育機構向港交所提交了上市申請。分析財報可以發現,這6家企業的毛利率都非常高,基本在50%左右,其中華立大學集團達到了58.26%(表1)。很多人都知道教育培訓賺錢,但如此堪稱暴利,依然出人意料。希望教育集團的毛利率高達47.87%,“秒殺”A股絕大部分上市公司,即使是與一些互聯網、信息產業的企業相比也毫不遜色,但其在這6家公司中只能排倒數第一(表1)。

之所以會產生這樣的情況,一個很重要的原因在于,希望教育集團的并購未能有效提升規模效益。希望教育集團的9所學校中,有四川天一學院、四川文化傳媒職業學院、山西醫科大學晉祠學院、四川托普信息技術職業學院等4所高校來自于并購。通過這些并購,希望教育集團雖然在規模上獲得擴張,但這些并購行為并沒有體現出整合和協同效應。

民辦教育機構的主要收入來自于學生的學費、寄宿費、課本費及考試費,學生數量的多寡直接決定了學校的收入以及辦學質量,這也是希望教育集團持續進行并購的原因。通過一系列的并購,從6家公司擁有的學校數量和在校生數量兩個指標來看,擁有9所學校、8.66萬名在校生的希望教育集團已位居第一;但每名學員的單位貢獻,希望教育集團在這6家公司中變成了墊底。從歷史變化來看,在其他5家公司基本逐年提升規模效益的時候,希望教育集團的規模效益卻在不斷下滑(表2)。

截至2017年底,希望教育集團并購的4所學校在校總人數為3.66萬名,幾乎占其7.36萬名高校生總人數的一半。從學費情況來看,除山西醫科大學晉祠學院外,其他3所學校學費普遍低于西南交通大學希望學院、貴州財經大學商務學院兩所主力高校,從而拉低了集團的人均貢獻。而山西醫科大學晉祠學院在校人數只不過4800余人,對整體收入貢獻有限(表3)。

由此看來,如果希望教育集團僅僅保留西南交通大學希望學院、貴州財經大學商務學院和山西醫科大學晉祠學院,其邊際效益或許高于目前狀況。過于著重于規模的擴大,導致其在并購和實現效益增長方面出現了失衡。

作用巨大的政府補貼

盡管錄得不菲的毛利,但如果沒有政府補貼的支持,希望教育集團盈利情況將不容樂觀,或者說,難以發展到現在的規模。

希望教育集團2017年實現2.1億元凈利潤,看起來盈利不錯,但實際上,這有一部分原因是來自于非經營性收益。其經營性利潤近兩年在1億元左右(表4)。

希望教育集團的非經常收益主要由政府補貼、租金收入和服務收入三部分組成,2015年,這三部分收入占到了凈利潤的51%以上。這也揭示了民辦教育集團經營收益的第二個來源:政府給予的補貼、向第三方出售食堂或商店經營權所獲得的收入,以及向學生收取的宿舍費、采購教科書和考試資料等服務收入。

表面上看,在這三項營業外收入中,政府補貼金額占比很小,但實際上這只是會計處理原因所致。按照會計政策,政府補助計入收益的時間遵循配比原則確定,即與作為補助對象的支出在同一期間按比例轉入損益。具體而言,政府補助分為與資產相關的政府補助(比如土地、房屋)和與收益相關的政府補助(比如引進人才獎勵)兩類,前者的會計處理是確認為遞延收益,并在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益;后者是在確認相關成本費用或損失的期間,計入當期損益。

2015-2017年,希望教育集團確認為收益的政府補貼分別是720萬元、1040萬元和1670萬元。但這些年度,希望教育集團實際收到的補貼是1230萬元、8200萬元和6400萬元。這二者之間存在差異的原因就是收到與資產相關補貼額與確認為收益的金額之間存在不同。到2017年底,希望教育集團已累計獲得與資產相關的政府補貼額達6.38億元,遠超其近3年獲得的4.3億元凈利潤總和(表5)。

反過來說,如果沒有這些政府補助,希望教育集團若要達到現在的規模和盈利水平,股東僅在購置土地、房屋方面就需要增加至少6.38億元投入。這一數字遠超其他5家民辦高等教育機構(表6)。政府補助對希望教育集團發展而言,作用十分巨大。希望教育集團的股東也“順勢而為”,做足了文章。

關聯交易下的內控失衡

希望教育集團的股東由4位組成:華西希望集團控股51%的四川特驅投資集團有限公司(以下簡稱“特驅投資”),持股11.35%;希望教育集團創始人汪輝武持股96%的成都五月花投資管理有限公司(以下簡稱“成都五月花”),持股42.61%;光大控股所設立的光控麥鳴、光微青合2家投資平臺公司,各持股8.69%、4.35%。

在很長一段時間里,希望教育集團并不是一家純粹的教育機構,其所經營的業務除了高等教育之外,還有房地產業務,其旗下擁有多家房地產開發公司。上市時,為了使業務更加清晰,希望教育集團在2017年底進行了分立,從體系中剝離分立出四川特驅教育管理有限公司(以下簡稱“四川特驅教育”),該公司承接了希望教育集團的非高等教育業務,對應11家子公司,其中包括7家房地產開發公司。希望教育集團的關聯交易主要發生在這些公司和第二大股東汪輝武及其控制的其他公司之間。

巨額資金“反哺”關聯方

教育產業一個很重要的特點是,其收入是一次性的,而成本支付是分階段的。即學生的學費、寄宿費等各項費用是一次性繳納,但入學后發生的各項成本,如教師工資、經營費用等都是分時間逐筆發生的。由于資金的收支存在時間差,就會在學校內部形成一個資金池。

除了學生繳納的費用之外,還有前述政府給予學校的各種補貼也可用于學校的資金運作,二者共同做大了學校的資金池。

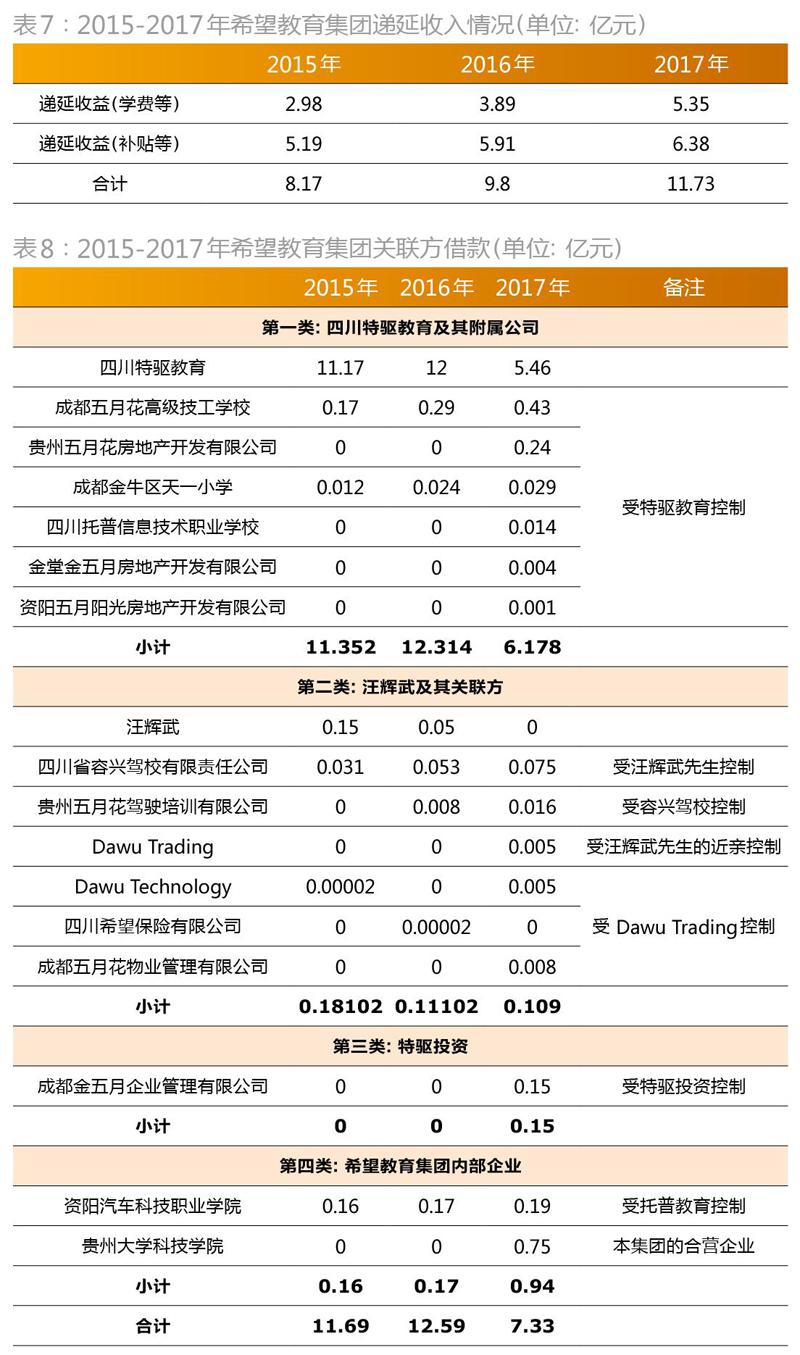

這兩筆資金反映在財務上,就會體現為學校的遞延收益,并隨著時間推移逐步轉化為收入或者資產。近3年,希望教育集團這兩塊的資金額不斷增長,截至2017年底規模接近12億元(表7)。

對于這筆“閑置”的巨額資金,希望教育集團主要將其用于關聯方貸款。其關聯方貸款對象分成四類:四川特驅教育及其附屬公司、二股東汪輝武及其親屬控制的公司、大股東特驅投資、希望教育集團內部企業。在這四類借款對象中,四川特驅教育借款額最大,近3年占比80%以上,2015-2016年度甚至達到97%以上;大股東特驅投資次之,接下來是二股東汪輝武,希望教育集團內部企業借款反而最少(表8)。

如果這些資金往來行為有著充分的必要性,且交易價格(借款利率)是公允、公平的,也算合理。但值得注意的是,2015-2016年希望教育集團給四川特驅教育的十余億借款采取了無息借款方式,只是在上市前夕,才將資金拆借利率定為年息9%。

同樣享受無息借款待遇的還有希望教育集團二股東汪輝武及其親屬控制的公司,其中有些關聯方的借款直到上市時仍按照無抵押、免息及無固定還款期進行處理,金額合計在2億元左右。

希望教育集團在“無償”為關聯方提供資金支持的時候,自身的發展卻面臨較大的資金缺口。2015-2017年,希望教育集團經營活動產生的現金凈流量分別是2.78億元、4.46億元和5.01億元,但投資行為存在的資金缺口是6.09億元、3.82億元和9.65億元,除了2016年經營活動產生的現金凈流量能夠滿足投資資金需求外,其他2個年度均存在很大的資金缺口。為彌補這一缺口,希望教育集團不得不依賴外部銀行融資,近3年每年倒貸的資金規模在20億元左右(表9)。

由于“內外”兩方面都存在巨額的資金需求,希望教育集團開展了一系列融資行為,導致其近3年的資產負債率水平居高不下,2015年達到了93.41%的高位,剔除遞延收益后也達71.86%。

從債務規模來看,希望教育集團的負債總額從2015年的35.42億元上漲到49.15億元,其中,計息債務從15.62億元增加到18.79億元。為獲得融資,希望教育集團將相關學校收取學費的權利進行質押、將所持有關子公司的股權進行質押,用盡了各種可能的辦法。并且在銀行借款之外,希望教育集團還進行了可轉債融資,規模也從1.5億元增加到6.29億元(表10)。

綜合前述分析可以看出,希望教育集團可能在自身資金并不充沛的情況下,為了滿足關聯方的資金需求,尤其是房地產開發公司的資金需求,依靠自身經營及所處行業特點為相關方提供融資,“反哺”其實際控制人控制的其他產業。并且,這種“反哺”行為有可能長期以來是無償或者是低成本的,與此同時,該集團自身卻背負了相應的融資成本,并對其盈利能力產生直接影響。這也許是希望教育集團毛利率低于其他民辦高等教育集團的另一個重要原因。

或許由于這種經營特點,希望教育集團與其他5家民辦教育集團相比,資產負債率水平相當之高。在這5家集團中,資產負債率最低的中教控股只有25.82%。華立大學集團雖然在2017年資產負債率達到了89.99%,但主要原因是承繼相關項目資本性支出以及收購華立職業學院云浮校區95%權益等原因所致,其在2015-2016年的資產負債率僅為36.31%和32.28%(表11)。

廉價出租的土地資源

除了大量“富余”資金可資關聯方使用之外,希望教育集團還有一項資源也頗獲關聯方青睞,這就是其擁有的土地資源。

截至2017年底,希望教育集團所屬院校共有289.43萬平方米(折合約4340畝)土地和137萬平方米的教學樓、培訓樓、圖書館、宿舍樓等辦學設施,估值36.43億元。但由于希望教育集團所使用的土地絕大部分為地方政府“分配、授予、劃歸”而來,雖沒有多大的商業價值,但原則上也不能對外轉讓或者出租。

從占地面積和建筑物面積來看,與同等規模的中教控股相比,希望教育集團擁有豐富的土地儲備資源(表12、13)。

盡管面臨政策障礙,但或許基于自身豐富的土地儲備,希望教育集團還是出租了一部分土地和房屋,出租的面積約占其土地和房屋總面積的12%左右,租賃方是汪輝武、四川特驅教育等關聯方(表14)。

在租金設計上,希望教育集團的做法似乎也有不盡合理之處。以四川希望汽車職業學院為例,其房屋的估值為4.62億元,按照50年時間折舊,每年折舊額約為924萬元。希望教育集團將其一半左右的房屋用于出租,對應每年折舊額約462萬元。這一數字還沒有包括土地的攤銷。但希望教育集團向關聯方收取的租金僅為82.6萬元/年,遠低于每年的折舊額。

這其中的差異,究竟是當地房屋租賃市場價格原因所致呢,還是希望教育集團低價拿地然后轉手低價租賃給關聯方所致呢?

除了這些常態化、持續性的關聯交易之外,希望教育集團還與關聯方在工程建設、保險代理、設備采購等多方面存在關聯交易,并且歷史上還發生過一筆蹊蹺的并購交易。

2007年12月12日,希望教育集團以0.6億元價格收購四川省國建投資有限公司(以下簡稱“四川國建”)全部股權,4日之后,又以0.54億元價格轉讓90%股權給關聯方。之后,在2010年8月,希望教育集團又以0.45億元價格從關聯方手中回購75%股權。這幾次交易時間跨度將近3年,但交易各方對標的公司的估值沒有任何變化,并且標的公司的控制權最終仍回歸到希望教育集團。希望教育集團將一家公司頻繁地倒來倒去,其目的究竟何在呢?這些關聯交易,難免不使人對其內控是否到位、是否具有足夠的獨立性打下一個大大的問號。

一方面,希望教育集團以獲得遠超其他教育機構的巨額政府補助作為發展支撐,另一方面,在關聯交易上又與關聯方存在諸多理不清道不明的關系。這不得不讓人產生聯想,希望教育集團的股東是不是在“一魚多吃”:依靠政府補貼獲得高速發展,并與關聯方進行交易,同時又依靠政府補貼支撐起來的規模效益來博取資本市場的溢價?

當教育成為一門生意

廣東省發改委、省財政廳、省教育廳曾在2012年和2015年對在粵高校的教學成本展開了兩次調研,廣東省內高校的年生均培養成本2012年是3.2萬元/人,2015年是3.6萬元/人。2014年,浙江省對省內60所公辦普通高校經營成本進行分析發現,浙江省公辦普通高校的年生均教育培養成本為2.7萬元/人。在中西部地區,江西省2014年省內高校的年生均培養成本平均值為1.91萬元/人;內蒙古普通本科高校的年生均培養成本在2012至2014年間也達到1.84萬元/人。希望教育集團的學校主要分布在四川和貴州,盡管地處西南,但考慮到這幾年通貨膨脹、成本上漲等因素,這些地區高校的年生均培養成本應在2萬元/人之上。

前文已經提到,希望教育集團和其他5家民辦高等教育機構收取的學生學費最高的不過1.39萬元/人,希望教育集團只有0.87萬元/人。如此低的學費和日漸高企的培養成本之間形成了一道愈來愈寬的鴻溝。即便是算上政府補貼,似乎也不能填平這道鴻溝。以希望教育集團6.38億元政府補貼、8.66萬人在校生粗略計算,每名學生享受的補貼額大約是0.73萬元,加上0.87萬元/人的學費,收入也至多不過1.6萬元/人左右。在這樣的情況下,如何確保學校教育質量,值得人們深思。

即便如此,許多民辦高校在實際辦學過程中,學生繳納的學費也被用于多種用途。根據有關報道,民辦高等教育機構收取的學費,有20%是上交到合辦公立學校,有20%-30%上交到股東,剩下用于辦學的大概只有50%,有時甚至只有40%,學費收入與培養成本之間的差距越來越大。如此低的辦學收入,怎么能很好地支撐一個學校對學生進行合格教育所需的師資、實驗等投入呢?

更為重要的是行業“潛規則”。有的高校為了控制成本,收學生3年的學費,以定崗實習、就業實習為名,只讓學生在學校讀兩年書,把最后一年的學費“省”下來作為自己的盈利部分,還有四年本科讀三年,也收四年的學費,把一年的費用省下來。體現在公開數據中,50%左右的毛利率幾乎成了民辦高校的標配,讓普通制造業等低毛利行業望塵莫及。

咨詢公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)的統計數據顯示,2017年中國民辦高等教育行業市場規模約為1150億元,預計到2020年將增至1563億元,年復合增長率為10.8%。面對不斷增長的市場,教育越來越成為一門生意,但關鍵是,如何確保辦學質量呢?