涵養

——書法與人生境界

崔樹強

為人生而藝術。

一、特健藥:療心之疾,矜燥俱平

中國文化重視生命,其中包括重視生命的頤養。這種生命頤養,不僅僅包括生理的,更重要的是心理的、精神的、性情的。

其實,世界各民族都有自己的養生術,比如印度的瑜伽修持、日本的沐浴法等等。在中國的養生法中,影響最大的莫過于道教的煉丹求仙,但這些主要是指身體上的修煉。古人把書畫也當作“煙霞供養”,則是一種藝術化的頤養方式,其中特別重視生理和精神的協調作用,以氣為主導來運行生命。

中醫里講,人體的疾病和衰老主要是虛癥所致,也就是說氣不足了,一切病邪都可乘虛而入。就像一幅書畫,如果都用柔弱的、黯淡的筆墨去表現,那么這幅作品就會給人頹喪之感,缺乏生命力。書法的活動本身,就是一個養氣的過程:書法創作就是氣的噴發和流瀉,書法作品就是氣的外化和凝聚,書法欣賞就是氣的摩蕩與交感。這里的氣,既是生理的,又是心理的;既是物質的,又是精神的。書法就是養氣之后“發于無意”的流瀉。

陸游在看到“梅妻鶴子”林逋的書法作品時說:“君復書法又自高勝絕人,予每見之,方病不藥而愈,方饑不食而飽。”精神的作用影響到了生理,這是書法所具有的奇特功效,所以,書法被人稱為“特健藥”。唐人武平一說:“徒聞二王之跡,強學寶重,乃呼薛稷、鄭愔及平一,評其善惡,眾人隨事答稱。為上者,登時去牙軸紫褾,易以漆軸黃麻紙褾,題云‘特健藥’。”清代學者毛慶臻也說:“古人作書無論行、楷、草、隸,鉤、磔、波、撇,皆有性情,書卷行乎其間,絕無俗態、忸怩諸弊。故能章法渾成,神明貫注,令觀者興會飚舉,精力陡健,不待搦管而思結構之密,昔賢所以有‘特健藥’之喻也。”

為什么書法能被稱為“特健藥”呢?中醫認為,雖然引起疾病的原因是多種多樣的,但歸結起來,“千般疢難,不越三條”,即六淫、七情、飲食勞傷。七情,是指喜、怒、憂、思、悲、恐、驚七種情志所傷所引起的疾病,即“情致致病”說。《素問》云:“百病生于氣也。怒則氣上,喜則氣緩,悲則氣消,恐則氣下,思則氣結,驚則氣亂。”這說明不同情致的變化,對人體氣機活動的影響是不相同的,所以導致的癥狀亦各異。《素問》中又說:“喜傷心,憂傷肺,怒作肝,思傷脾,恐傷腎”,精神情致的作用對身體產生的影響如此之大,古人說:“醫者,意也。”此之謂也。可見情致調節之作用,所以說“逍遙以針勞,談笑以藥倦”。

那如何調節心理情致的作用呢?《素問》云:“外不勞形于事,內無思想之患,以恬愉為務,以自得為功,形體不敝,精神不散,亦可以百數。”《彭祖攝生養性論》中說:“不欲甚勞,不欲甚逸。”所謂“文武之道,一張一弛”,有節奏地張弛交替,才使生命得以最大程度地綿延。清代名醫尤乘曾說:“療人之疾而不知療人之心,是猶舍本而逐末也。不窮其源而攻其流,欲求疾愈,安可得乎?……藥之所治雖有一半,其一半則全不系藥力,唯要在心藥也……以心藥治七情內起之病,此謂療心。”書法所以被稱為“特健藥”,就是因為具有所謂心藥療心的作用,能撫平和怯除七情內起之病患,可以對整個人格進行治療。

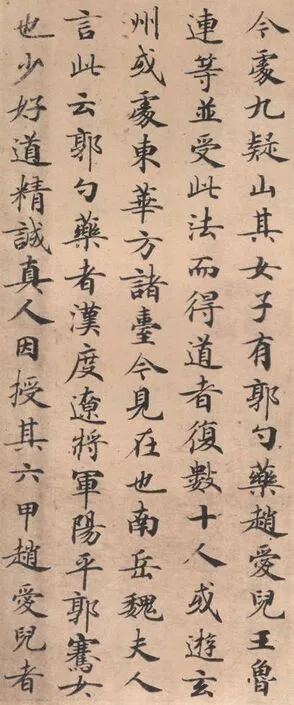

靜坐作小楷數百字,便覺矜燥俱平,靈心煥發(唐鐘紹京小楷《靈飛經》)

項穆說:“未書之前,定志以帥其氣,將書之際,養氣以充其志,勿忘勿助,由勉入安,斯于書也,無間然矣。”作書之前先養氣,以養氣為作書的條件。周星蓮則說作書的過程能養氣,而作書的結果就是養了氣,他說:“作書能養氣,亦能助氣。靜坐作楷法數十字或數百字,便覺矜躁俱平。若行草,任意揮灑,至痛快淋漓之候,又覺靈心煥發。”靜心作楷,矜躁俱平,書法的創作過程就是一個調養身心的過程。明代李漁曾說到幾種特殊的“藥”:“本性酷好之物可以當藥”,“其人急需之物可以當藥”,“一生未見之物可以當藥”,“素常樂為之事可以當藥”,這里的說的“藥”就是前面所說的“特健藥”。

但心理的活動,也離不開生理的支持力量。所以,書法創作中,特別強調調身、調息、入靜的功夫。有些書法家在創作之前還要沐手、沐浴凈身,就是為了創造一個良好的身心狀態,也就是說,要清和其心,調暢其氣,吐納文藝,務在節宣,勿使壅滯。很多人根據養生的需要,指出在進行藝術創作時,必須保持從容不迫的精神狀態,通過修養心神,促使文思暢通。要順著人的心意而任其自然,思路就會融洽,感情也就舒暢,而鉆研磨礪過分,精神就會疲憊,氣力也會衰竭,所謂“率志以方竭情,勞逸差于萬里”。

總之,書畫可以養生,是中國人的共識。書法是紙上的太極,墨中的氣功。書寫時精神集中,排除雜念,心正氣和,呼吸自然,全身精力經臂、肘、腕、指,到達毫端,疏通經絡,調節陰陽。

二、活潑:藝術的生命化

在中國生命哲學傳統背景下產生的中國美學,是一種關于生命超越的美學,是一種關于生命安頓之學。中國藝術的精神,是以自然生命為基礎,以宇宙生命為旨歸的生命統一精神,它以生命之眼打量世界,反映了中國人的生命愉悅情懷和生命創造活力。中國書法正是表現了這種生命精神的藝術,中國書法中最重要的精神就是一種生命的精神。

書法,因為是書寫漢字,因而具有抽象性。文字是語言的符號,意象則是書法的生命符號。書法雖然不摹形狀物,但它觀物取象,汲取著物象中蘊含的內在生命感和一種對于生命波動的提示。它抽取萬象,卻不是數理幾何的抽象,也不是漢字作為語言符號的抽象,而是裁成一相,是抽取了萬物生命意象的生命之相。它要傳達出一種活潑潑的生命感,一個漢字甚至一個點畫就成了一個生命的載體。在對這種生命之相的創造和表現中,人們獲得了完美的和諧和廣大的滿足。

書法中特別強調筆勢。勢,是書法生命形象的生動表達,在逆中造勢,在逆中求澀,澀所彰顯的,是人的生命意志在面對困難時的一種內在自信和生命力的強大。書法家在逆向起筆、回鋒收筆的往復回環中,使線條具有了往來不定的勢;在疾澀頓挫的行筆中,創造了線條內部的視覺張力,沉著而能痛快;在結構造型中,截取最有視覺張力和包蘊性的瞬間形態,以產生最強的勢。有了勢,靜止的點畫空間里,便有了往復流蕩的生命,所以,中國書法形式美的基礎,不在于線條比例的構成,而在于體現一種生命感。

前面說過,書法中有求拙的思想,這是對文明發展的深刻反思,是一種對生命本真狀態的回歸,是保養生命的方式。它反對戕害生命的物質之巧和技術之巧,防止人被異化,警惕人為物所役使。書法中的枯筆和枯藤意象,并不是為了表現衰朽和死亡,而是為了喚起人們對生命活力的向往。它在生命的最低點,卻向著最高處。拙,反對人工雕飾,追求天然之美,也就是強調美是自然生命本身合乎規律的運動中所表現出來的自由。在老中求嫩,在蒼中求秀,是對嬰兒活力的恢復,是對生命稚氣的回歸。衰朽和新生頑強地結合在一起,顯示了生命的強大和不可戰勝。

魚在水里迅疾轉彎,劃過一條美麗的弧線。在書法中,敏捷而穩健的一筆之所以可愛,就因其敏捷而有力地一筆寫成,不可修改。

中國書法家大多輕視甚至擯棄外在的形質,重視和高揚內在的神采,就是對生命特征的精練擷取,是對生命情調的細致把玩。在書法中,以神采為上,就是以一種生動的生命意趣為上。臨帖時,以形取神或重神輕形,都是抓住作品精神風貌和意蘊神采的有效方法。在似與不似之間,達到了生命的真似,外在的書法之象于是成為了自我生命的宅第。

書法要追求一種生命的和諧。和,是處理生命關系的最佳準則,也是書法審美追求的無上標的。和不是否定沖突,不是取消生命的多樣性。和也不是折衷主義,而是尋求最合適、最恰當的生命存在方式和狀態。和不是形式的和諧,而是生命的和諧。弘中建極,執兩用權,和使得人的精神和性靈在秩序中實現最大的自由。

書法的創作,就是一種生命意志的自由表達。創作需要散懷抱,入帖而能出帖就是要表達自我的真性情,以能移人情為至極。要移人情,就需不矯飾,不做作。唯其散才能輕松無掛礙,唯其靜才能集中無旁鶩,唯其閑才能從容無忙亂。五乖五合,重在心合;神怡務閑,心靈才能自由卷舒;一時興發,偶然欲書,任筆涂抹,往往稿書最佳,所謂無意于佳乃佳耳。

崔樹強行楷書《游魚自樂》

書法中的節奏,還體現了中國人把握時間的獨特眼光,即不重視時間的一維性,而是作循環觀。漢字的筆順強化了書法的時間意識,書法是在線條的韻律化、節奏化的流走中完成了類似于音樂和舞蹈的藝術創造,提按就是書法家指間躍動的精靈。書法要追求那余音繞梁、三日不絕的韻味,這種韻味也就是對于節奏的一種暗示。而人書俱老恰恰就是對生命節奏的從容淡定和爐火純青的表達。

中國人的空間意識,不是一種物理的空間,而是一種生命的空間。它擯棄透視法的科學空間的真實,而要表現與生命相關的心靈空間的真實。中國書法重實處,更重虛處;重黑處,更重白處。計白當黑,白不是心靈空間的無,而是生命真實的有。對白的重視,就是對筆墨以外的有意味世界的重視。中國書法之白之所以被賦予生命的意義,就在于那白體現了生生不已、流蕩氤蘊的生命之氣。

書法寫的是字,寫的更是氣。那一氣就是一筆,就是一畫,就是一根自由自在的線。這種心靈之線源于遠古的刻畫情結,是人生命意志和心靈律動的跡化形式。字的形態千變萬化,但都源于那翕辟開闔、縱橫收束的氣。有氣在,就有生命在。在這里,氣就是力,氣到就是力到,重視氣就是重視力,就是重視一種生命的活力。養得內氣通始能外勁出,練得筆中實始能氣充滿。一氣運化,才能自在吞吐。

藝術的妙悟,就是以生命的態度看待世界,悟后的世界就是回到了世界,就是回到了真實的生命本身。讓我心融于物,讓世界自優游。這里似乎沒有了我,但這世界便是我。悟是打開人的生命之眼,展開人的生命邏輯,它不僅是一種發現,更是一種創造。孤蓬自振、驚沙坐飛、飛鳥出林、驚蛇入草、壁坼路、屋漏痕、折釵股、印印泥、錐畫沙,看似無關乎書法,但當書法家用心去契合和體味時,便是世間無物非草書。

書法不過一技,卻能展現如此豐富的生命意味和人生情懷。修身立品、讀書明智,涵泳心性,恢擴才情,養得一片寬快悅適的心靈,流泄出一段清氣、文氣。書法家們心忘于筆而手忘于書,于是人養書,書養人,書便是人,人便是書。這時,書法就不再只是一技,而是透射了不俗的生命情趣和不一般的人生境界。那里洋溢著一種獨特的美麗精神。在書法中,我們感受到的是一種藝術為人生的文化指向;在書法中,我們看到了一種對生命的深沉的熱愛。

三、塑人格:內心的修養

中國的文化,在根源之地,不是促成主客體的對立,也不是促成個體和群體的對立。由藝術活動所帶來的虛靜的心靈,不僅使得內在的心靈,成為社會和自然的大開大闔的往來之地,而且也成為仁義道德的活動的自由出入之所。

前面說過,以莊子為代表的道家,本意無心于藝術,只是著眼于人生,但是從其人格中卻流出了最純粹的藝術精神。而儒家所開出的藝術精神,必須經過在仁義道德根源之地的轉換,否則便會忽視藝術,不能成就藝術。莊子和孔子所開辟是兩種人生,自然成就的也是兩種藝術,不過,“莊子與孔子一樣,依然是為人生而藝術。”“可以說,為人生而藝術,才是中國藝術的正流。”(徐復觀語)在這里,我想嘗試討論一下在儒家道德人格的完善過程中,書法所可能和已經發生的作用。

中國人普遍認為,要創造第一流的藝術,必須成就第一流的人格。中國藝術家要通過藝術去體味人生,也在人生中去體味藝術,要讓人生藝術化,也讓藝術人生化。中國的藝術,不僅僅是為了娛樂人的心情,更是要修養人的德性。藝術價值高低的判定,是要看藝術創造中所蘊涵的藝術家內心修養的深厚與否,內心修養深厚了,就能拓展心靈空間,挺立自我人格,去除卑小,根絕俗念,轉生命的局促為圓融,變外在的強制為內在生命的自覺訴求。

清代大書法家何紹基說:“養此胸中春氣,方能含孕太和。”這里的“養此胸中春氣”,就是宋代畫家郭熙所說的“養得胸中寬快,意思悅適”。寬快是相對于局促而言的,胸中天地寬闊,磊磊落落,涵蓋宇宙萬千氣象,自然如坐春風,蕩滌滯澀而為豁然貫通,使得血氣暢于內,精神發于外,生命融入到宇宙的生機活趣中,自然能得到大快活。

在中國藝術家看來,藝術精神不僅關乎藝術創作和欣賞活動,同時更滲透于社會和人生,體現為對社會和人生意義的理解和價值的判斷,對理想社會和完善人格的追求。要通過藝術的涵養,來培養藝術的欣賞趣味,進而培植起高尚的人格和理想的人生境界。這時,藝術的完美和人生的完美,才在終極之處會合,這才是中國文化中根本的藝術精神。

中國藝術家普遍重視人格,與西方藝術家有著很大的差異。西方的藝術,大多不是從人格根源之地涌現轉化出來的,所以,它們對于整個人生而言,必然有其所不能觸及之地,藝術家自己也常常墮入一種無意識的幽暗和孤絕之中。西方的很多大藝術家,在人格上飽受爭議,他們把人和事分開來,做人歸做人,做事歸做事,事做得好,做人不一定就好。而中國的藝術則不同,很多藝術家自身就是人格的楷模,他們努力促成在生理作用消融于道德之中,來完成人格的升騰。

被米芾稱為顏魯公行書第一的《爭座位帖》,因作者秉義直諫,既斥責郭英乂之佞,復奪魚朝恩之驕,忠義之氣,粲然橫溢于字里行間。米芾說:“此帖在顏最為杰思,想其忠義憤發,頓挫郁屈,意不在字,天真罄露,在于此書。”朱長文對顏真卿晚年書法有一個評價:“觀《中興頌》則宏偉發揚,狀其功德之盛;觀《家廟碑》則莊重篤實,見夫承家之謹;觀《仙壇記》則秀穎超舉,象其志氣之妙;觀《元次山銘》則淳涵深厚,見其業履之純。”顏真卿的書法,就是其人格的形象化表達,以米芾、朱長文所評,觀于顏魯公之筆,不失為篤論。

儒家認為,美的根據在于善,在于一種杰出的精神和人格,或者說,美是倫理人格的感性顯現。儒家的“養氣”思想,就是要把“道”和“義”等倫理人格因素注入人的生理生命,但這種注入不是強制的,強制性地注入和道德說教往往不能在生命里扎根。必須要以“道”為樂,也就是“好之者不如樂之者”,只有這樣,道才能在生命里生穩腳、扎穩根。這里通過感官而來的快感,不但不會和心志追求的道發生沖突,而且與之完全相融,轉而成為了支持道的力量。孟子喜歡講“擴而充之”,也就是說,養氣的過程,就是將人心靈中固有的善心誠意不斷地擴而充之,把人的生理生命的有限和渺小、局促和捍格,轉變為無限和博大、充滿和圓融。這時的人格世界,就是一個飽滿充實、平和適意的世界,至此,道德理性的人格,才最終完成。

我們常說,中國的文化是一種藝術的文化,并不是說傳統文化中有很多豐富多彩的藝術樣式以及琳瑯滿目的藝術作品,而是指貫穿在中國文化傳統中的那種藝術的精神。這種藝術精神,和中國文化的倫理精神,就像車之兩輪、鳥之兩翼,相輔相成而相得益彰。倫理與藝術互補,道德和藝術統一,道德追求的最高境界,就是一種藝術的境界;而藝術的重要功能,就是在陶冶性情、潛移默化中助成理想人格的完成。

儒家的理想人格,不是在正言厲色和枯燥無味的道德教訓中實現,而是以藝術為道德涵養的工具。先秦時代詩教和樂教中所體現的仁與樂的合一的典型,正是藝術與道德在窮極之地的統一。“興于詩,立于禮,成于樂”,樂(泛指藝術)被孔子看作是人格完成的最高境界。這種精神,在后代具有儒家思想的書法家中得以展延,在他們身上,書法就不僅僅只是一技,而且是涵養性靈的絕好方式。在中國,一個偉大的藝術家,必須以人格的修養、精神的解放,作為技巧的根本,有沒有這個根本,就是士畫和匠畫、文人畫和畫工畫、書法家和寫字匠的大分水嶺所在。

四、忘物我:冥合的化境

在書法的欣賞和創作中,人們常常不自覺地進入到一種物我兩忘的境界。在筆墨的書寫中,能體會到“無色而具圖畫的燦爛,無聲而有音樂的和諧。”這一現象,常常被解釋為文藝心理學上的通感,即各種經驗的觸類旁通和各種官能的彼此打通。實際上,忘物我的冥合化境,更有著深厚的中國哲學宇宙論的支持。

在氣化哲學的宇宙觀看來,世界是氣的世界,是陰陽二氣和合運動、生化變易的結果,而生命則是依據乾坤二德、陰陽二氣的“二以成之,和合而生”的原理,互通互感,生成演化的,并擴充到整個宇宙。相對于西方人的推理作用而言,中國人更強調通感的作用;西方人把感覺的圖形抽象為數理,中國人則把感覺的圖形直接顯示為生命的意義和價值。中國人可以憑借通感,由宇宙世界進入生命,也能憑借通感,由生命進入天人之際。

這種思想主要來自《易傳》的陰陽二氣相感和天地合氣思想。《易傳》中講“絪緼”,“絪緼”即氤氳,就是天地合氣。《易傳》認為天地合氣而產生萬物,這是和《老子》“二生三,三生萬物”的思想是一致的。《文言傳》還用“同氣相求”來解釋乾卦九五爻辭“飛龍在天,利見大人”。中國古人并不把精神和物質對立起來,“同氣相求”,包括精神相感和心靈交通的層面,是對陰陽相感的補充。

因為氣之聯系是無所不在的,無稍欠缺的,所以,以氣來概括天人之間的共通,以氣來論述中國人獨特的天人合一思想,便是十分自然的事情。宋代董逌曾提出“與天地為一氣”的思想:萬物均為一氣而生,人亦如此,所以人與物雖殊,其本則為一。人要忘記己之所執,能以氣合天,就像列子御風一樣,最終天人泯合于氣。明代的胡直也說:“太虛中無處非氣,則亦無處非理,孟子言萬物皆備于我,言我與天地萬物一氣相通,無有阻礙。夫人心之理,即天地萬物之理,非二也。”

這種思想直接影響到中國藝術。書法作為中國一種獨特的文化創造,也正是貫穿了這種“天人合氣”“以氣合氣”的思想。書法欣賞不僅要眼觀,而且要心致,更要透過點畫墨跡的表面,使自心與線跡相優游,真正體味到造化之妙旨、創化之精華。書法中所體現的生命之象從來不是孤立的,任何一個象都表示出與之相關的一類象的整體,而象與象之間的聯系即是氣與氣的感通作用。書法的欣賞,就是一個以自心去體味書法之象,以自我生命去證會書象中所蘊生命的過程。當真正進入書法藝術的欣賞活動之中,便忘去了藝術對象以外的一切,全神凝注于對象之上,即“用志不分”和“乃凝于神”。隨著自己感情向點畫線條的移入,自己和字跡之間便不再感到有任何距離,而是成為了字我合一的狀態,也就是“忘我”。

相反,如果主觀和對象之間有距離,就是“矜”,就是對象無形之中給主觀以壓力,對象不能被自己的精神所涵攝,而對自己精神發生一種抗拒,這時內心將不能自如,便不能與之物化。其實創作亦然,最高的藝術創作,是創作而忘其為創作,人為而忘其為人為,無法中而又有法,有法而進于無法,不將不迎,不粘不滯,得之于心,而應之于手,則無不妙矣。這時,自己和字跡之間明確的時間和空間關系便不存在了,主客冥合為一,此外別無所有,一切就是一,一就是一切,在這種圓滿自足中,獲得一種大融合和大自由。

在書法的學習中特別重視臨摹,而臨摹也正是一個“以氣合氣”的過程。臨摹的本質不是去擬形,而是“同氣相求”,是一個以氣來相互契合的過程。在書法中,古人重視臨帖,但更重視讀帖,讀帖就是在默默之中以氣相感、以氣相合的微妙體驗過程,其意義并不在實際的臨帖之下。臨帖時,古人強調不僅要對臨,更要背臨,因為對臨日久,拘于支離,而易忘;必須要背臨,形雖不似亦可,但神采氣勢不可失也,亦即生命之氣不可奪也。

黃庭堅說:“學書時時臨摹,可得形似。大要多取古書細看,令入神,乃到妙處。惟用心不雜,乃是入神要路。”又說:“古人學書不盡臨摹,張古人書于壁間,觀之入神,則下筆時隨人意。”他反對一個勁地臨摹,徒得其形,關鍵要細看,要觀之入神,入神就是忘物忘我,是物我合一,是以氣合氣,唯此,才能一點一拂皆了于心,一波一撇皆應于手也。后來,姜夔說:“皆須是古人名筆,置之幾案,懸之座右,朝夕諦觀,思其用筆之理,然后可以臨摹。”趙孟 說:“學書在玩味古人法帖,悉知其用筆之意,乃為有益。”他們說的朝夕玩味,也就是以氣合氣的契合過程。氣的契合過程既是無我,又是無字,我與字融為一體;既是主體個性的瞬間喪失,又是主體生命體驗的新鮮激活,一種活潑潑的生命意趣便在這“同氣相求”的過程中衍展開來。

五、大快活:自言其中有至樂

書法創作,是人的精神意志的自由表達,所以,書法所臻至的自由境界,就是蘇軾所說的“自言其中有至樂,適意無異逍遙游。”《至樂》和《逍遙游》,都是借于《莊子》,可謂一語雙關。在心靈自由、筆墨騰躍的世界里逍遙和浮沉,了無掛礙,不粘不滯,人的精神狀態在這時達到了逍遙自在、無所掛礙的境界。

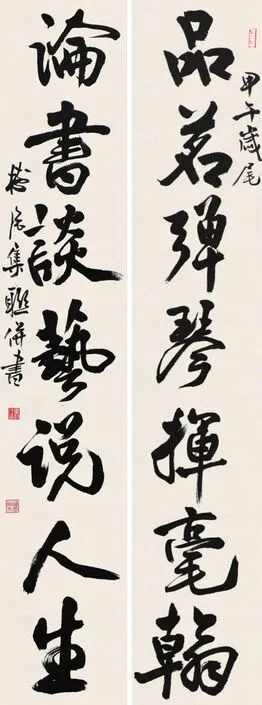

崔樹強行楷對聯,品茗彈琴揮毫翰,論書談藝說人生。

歐陽修也把書法活動稱為“至樂”之事,他說:“學書不能不勞,獨不害情性耳!要得靜中至樂者,唯此耳。”米芾則說一“戲”字:“要之皆一戲,不當問拙工。意足我自足,放筆一戲空。”他自稱其畫為“墨戲”,有時還題款道“元章戲書”。明人高濂特別強調“閑”的意義:“心無馳獵之勞,身無牽臂之役,避俗逃名,順時安處,世稱曰‘閑’,而閑者非徒尸居肉食、無所事事之謂。俾閑而博弈樗蒲,又豈君子之所貴哉?孰知閑可以養性,可以悅心,可以怡生安壽,斯得其閑矣。”總之,歐陽修和蘇軾的“至樂”、米芾的“戲”,都是因為書畫給他們帶來的閑情逸致。在他們看來,筆墨揮灑,最是樂事。當端坐正心之時,氣息自和,血脈自貫,臂膀自活,肘腕自靈,五指自凝,筆自端直而活脫,于是乎,臂也,腕也,掌也,指也,筆也,皆運用在一心,遂能有得心應手之樂。

在書畫的悅適至樂中,古代的書畫家、鑒藏家們每每把書齋筑成心靈優游之所。宋代米芾的寶晉齋和書畫舫、元代趙孟 的松雪齋,都是主人長期沉醉于藝術美的逍遙之所。米芾自稱:“余抱疾端憂,養目文藝,思而得之,粗分真偽,因跋逐卷末,以貽好事同志。百年之后,必有擊節賞我者。余無富貴,愿獨好古人筆札,每滌一硯,展一軸,不知疾雷之在旁。”則描述了他鑒賞書畫的自得心情。明代的項子京是著名的收藏鑒賞家,他著有《蕉窗九錄》,包括紙錄、墨錄、筆錄、硯錄、書(書籍)錄、帖錄、畫錄、琴錄、香錄,其中《帖錄》中收《淳化閣帖》27種,自周秦漢魏至唐宋元明帖328種,至于歷代法書名畫經過他鈐印鑒賞收藏的,更是不勝枚舉。文彭在曾在《蕉窗九錄序》中說:“項子京世丈,勛閥華胄,……萃集法書名畫鼎彝劍琴之屬,與好事者貧騭古今,評論真贗,情酣而性適……蓋子京丈之所好在此九者,而天籟閣中,多植芭蕉,予嘗過其居,綠蔭清晝,觴詠流連,出其所藏,一一質證,恍置我于米顛書畫舫中與趙承旨之松雪齋也。”

文彭記錄了項子京在鑒藏書畫之中所獲得的心靈愉悅和恬淡心情。對于藝術的這種涵養功能,豐子愷曾有一輕松的比喻,他說:“藝術好比是一種治單相思和自大狂的良藥。唯有在藝術中,人類解除了一切習慣的迷障,……欣賞藝術的時候,我們的心境豁然開朗,自由自在,天真爛漫。好比做了六天工作逢到了一個星期日,這時候才感到自己的時間的自由。又好比長夜大夢一覺醒來,這時候才回復到自己的真我。”這就是藝術所能給予的生命的滋養。

中國書法家特別重視對生命情調的玩味,對自由境界的追求。一個“玩”字,正道出了他們對藝術活動的從容悅適和圓融無礙。成公綏《隸書體》中說“有何可玩”;衛恒《四體書勢》中說“釘壁玩之”;王羲之《用筆賦》中說“耽之玩之”;虞龢《論書表》中說“從容研玩”;王僧虔《論書》中說“執玩反復”;虞肩吾《書品》中說“開篇玩古”;智永《題右軍樂毅論后》中說“閱玩良久”;歐陽詢《用筆論》中說“循環吟玩”;李世民《王羲之傳論》中說“玩之不覺為倦”;孫過庭《書譜》中說“玩體勢之多方”;竇臮《述書賦》中說“想賢玩跡”……等等等等。一個“玩”字,概括了他們對書法作品整體的欣賞和品味和自己內心狀態的和諧。“玩”的心態,其實就是一種游戲的心態,就是一種審美的心態。當藝術作為游戲而游戲時,就擺脫了功利和實用的目的,具有一種無目的的合目的性。唐代張彥遠說要用書畫來“悅有涯之生”,說得就是這個意思,即以書畫藝術的無功利性來愉悅生命、把玩生命。

把玩書法,創作書法,可以使人在“玩”中“忘”,其低級的階段,是忘倦、忘暑、忘憂,而其高級的階段,用《莊子·天地》的話說,就是“忘乎物,忘乎天,其名為忘己”。作書能進入高級的“類氣功態”,確乎能臻于物我兩忘,心跡雙遺,人書俱化的境地,從而心忘手,手忘筆,并忘神之所托,“不自知其所以然而然”,既忘其跡,又忘其所以跡,內不覺其一身,外不識有天地,這時的書法創作便臻于了化境,進入了一個自由的世界。