來福

寧經榕

來福看見了那白色帶了潮氣的香味從窗外飄進來,如早晨松林上空穿流的白色云霧,還像煙囪里騰出的絲絲縷縷白煙,緩緩向屋里四周散開來。這氣味時淡時濃,時有時無,有時如一片藍天上的云,沒了像是散在半空的風。

來福從床上支起身子,最近有些反常,醒得愈來愈遲。按說以前都是天麻麻亮就醒了,今天太陽都升起來了,要不是聞到窗外飄進來的松香味,興許現在還在睡著哩。

來福太愛這松香氣味了,那香氣似乎已經融進他血液里了。三十六年或者四十年前,記不起來了,他就來到這片林子了,一邊守林一邊割松脂。妻前幾年去世了,葬在松林邊上,來福每天早上干活前,總是要先清理干凈妻墓上的雜草。那些雜草長得飛快,像他額頭的皺褶般,一夜間呼啦啦爬上了額頭。以前有傳說,額頭上再也容不下一根皺褶時,一個人生命也就到頭了。來福現在額頭還有些空余,也不能說明什么,指不定哪天早上起來,額頭就長著滿滿當當的皺褶了,誰說得準呢?女兒早嫁了,嫁到兩千多公里外的城市里。外孫出生時來福去過,要搭上一天一夜的火車,到時腿腫得都攏不起來了。兒子在鎮上糧所上班,節日才回來一趟。倒是侄子旺新常來看他,一來就拿幾包煙幾瓶米酒。那煙都是盒裝的,來福不愛,他喜歡自己卷的,放在水煙筒里咕嚕咕嚕吸得痛快。酒倒是不錯。

旺新在大村里管事,邊管事邊種著幾畝田,吃不完的米就用來釀酒,釀酒剩的渣就用來養豬。幾頭豬肥肥大大,殺一頭夠全村人吃一天,當然是要用錢買的。

來福割掉的松脂就是給旺新拿去賣的,以前是他爹,他爹死后就由他接手了。松脂論斤賣,一斤三塊錢,來福每天能割二十斤左右,能賣六十多塊錢。由于松林屬于集體林,村里要占大頭,七三分,算起來來福每天能得到二十塊錢上下。

每個月六百塊錢,對來福來說,是夠得不能再夠了。兒子回來過節會塞幾百塊錢給他,他也要,放到那口褪了紅漆的木箱里。現在他已經攢了一小筆錢了。兒子和兒媳婦都是在單位上班,也在鎮上買了房子和車子,他們不缺來福這點錢。他最近才清楚了,他要這筆錢來做一件事。

來福把松香刀和勾刀插進皮帶里,拎著蛇皮袋和水煙筒,沿著山溝往松林走去。是深秋,溝邊的樹葉、路上的泥巴都裹了層細細的霜,溝里的水似乎凍住了,沒有半點聲響。過了幾個坎,松香味愈來愈濃,水也發出了咕咕嘟嘟的流動聲。來福就看到了松林,在一個平緩的坡上。

每天他走到這里,看到這片松林,聞到這陣濃郁的白色松香味時,就有一股熱乎乎的東西,在心田悠悠蕩開來。

妻的墓也裹著層白霜,像昨夜下過了一場小雪。來福用勾刀把新冒出來的雜草割掉,勾刀是妻生前用的,刀背生著黑銹,刀鋒依然銳利飛快。每一刀他都足夠耐心,和以前給妻梳理頭發一般,妻舒心地看著鏡子。鏡子里,兩人面容安詳平和。

清理好墓地,來福開始收松脂了。松香刀在松樹上刮出一道道傷痕后,松脂從傷口滲出來,在下邊用釘子釘上一條白袋子,松脂就流到袋子里。過兩三天就凝結成塊了,這時就可以收了。

來福來到一棵粗大的松樹旁,它身上的白袋子已經結滿散發著白色香氣的松脂。它身上有兩塊平行四邊形的疤,前面一塊,后面一塊。來福拍拍松樹的軀干,像拍一位老朋友的肩膀,說旺牛呀你悠著點啊,你還要活幾百年呢,留點本錢以后吃,別老一刀下去你就把松脂給流完啦。來福把塑料袋里的松脂倒進蛇皮袋里。

旺牛旁邊是一棵細長的松樹,直愣愣挺著像根電線桿,袋子里的松脂只有肥皂大小。來福摸摸樹皮,說瘦狗啊,你怎么還是光長個不長肉啊?怪不得你這么小氣,我也不怪你,多少就多少了,你先把肉給長了。

瘦狗旁邊是一棵彎曲的松樹,像一個調皮的小女孩走路,總愛繞彎。它身上的袋子里什么都沒有。來福說,小花驢,就數你最嬌氣,高興就滿滿當當,不高興一個子兒都不給。

走了一圈,蛇皮袋有點沉了。來福坐在一個樹墩上,秋風從松林子上吹過,發出了蠶吃桑葉的聲音,日頭還沒睡醒,懶懶散散扔下幾塊光斑。他有點累了,喘著氣,吸了口煙就嗆住了,咳得整個松林都在震動。可他心里安詳得很哩,這里像個溫馨的大家庭。咳嗽了沒人會怪你吵,它們會安靜地等你咳嗽停下來,看你咕咕嚕嚕吹著水煙,聽你講些過去的事情呵。

來福想起去年到兒子那住的那段日子,他夜里咳個不停。兒子叫他去看看醫生,他愣是不肯,說咳幾下算什么大事。一天晚上,他咳得厲害,喉嚨干干烈烈像著了火,他住的房間和兒子兒媳就隔一堵墻。半夜兒子開門進來,叫他去趟醫院吧,來福說什么也不肯去。下半夜火從喉嚨燒到了肚子、口腔、鼻子,咳得整個房子嗡嗡震動。兒媳終于爆發了,說你咳我不說你,讓你去醫院你又不去,你受得了我們受不了我們明天還要上班呢孩子明天還要上學呢!

呵,多大的事呀,嫌吵我就走嘛。來福早想回來了。那里的水有股怪怪的味道,空氣黏黏稠稠的,廁所干凈得拉不出東西來,連水煙筒咕嚕咕嚕的聲音也響得不痛快。

兒子說,爸,你別理婦人家,說話沒個大小,你回去了誰來打理你?

來福說,不是這事,是我自己想回去。

他就回來了。

旺牛、瘦狗、小花驢,你們說是嗎?我要不回來,你們恐怕要無聊哩。來福吐了口煙,風一吹就鉆進松葉里了,自從回來以后,咳得少多了。他已經決定要攢錢把這片松林子買下來,死后就埋在松林子邊上,妻的隔壁,和妻一起看松林長大。

他算了下,一個月能攢下三百塊,一年就是三千六百塊。松林地大約有十畝,按照之前五百塊一畝的價格來算,總數五千塊左右,一年多就能攢夠。可買松樹還要一筆錢,這筆錢可不小,他問過木廠的人,要兩三萬。不過也沒關系,他現在木箱子里已經有兩萬多了,就等冬天一過,他就找旺新說去。

可他還是擔心,自己也不知什么時候額頭皺褶就長滿了,也許明年,也許下個月,也許明天。近段時間睡眠不太正常,一天比一天醒得遲,是不是某些事情來臨的征兆呢?

最多在這個冬天了,一定把錢攢到三萬塊,這樣一來,旺牛、瘦狗、小花驢你們要多受點苦了。來福這樣想著。

來福站起來,他要在每棵松樹上多割幾道口子,讓松香出來更多些。秋雨來了,無聲無息,像柳絮樣從天空飄落,飄過蒼翠的松葉,落在來福的頭上、臉上、手上,透涼透涼的。好個細細的柳絮呵,要是再大點,就是雪花啦。來福沒見過雪,女兒說一到冬天,她那里的雪花紛紛揚揚,人站在天空下,頭發一會全白了。有時晚上睡覺前世界還安安靜靜,第二天早上醒來就聽見窗外下雪的聲音,那聲音像柳絮飄落到屋頂、地上和池塘的聲音,微微的,卻能聽得到,也能看得到,甚至還能摸得到。打開窗子,世界潔白的一片,很多小孩在外面滾雪球、堆雪人,相互追逐打鬧,外孫女也吵著要出去玩呢。

來福是被這突來的秋雨迷住了,似乎看到了孫女在松林里蹦來跳去,追逐那些飄浮在空中的柳絮。孫子小時候來過這里,可被蚊子咬了幾下就不敢來了,等到長大些更不來了,嫌棄這里到處是裸露的牛糞羊糞,牛糞羊糞上面還有嗡嗡的蒼蠅。

可秋天哪里有蚊子呵?牛糞羊糞也被人們鏟起來了。來年春天時,就是很好的肥料了。牛糞打的土,稻子長得特別快,呼呼啦啦就躥起來了,稻葉和谷子還有一股幽幽的香氣的,聞起來讓人心情舒暢哩。

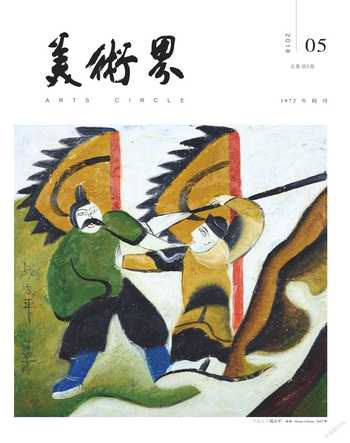

來福的松香刀舉起又落下,落下又舉起,他的架勢很好看,扎著馬步,挺直腰,手有節奏地舞動著,像一位功力深厚的拳師在打拳,又如京劇老生扯著亮嗓在比畫動作。松樹在松香刀的揮舞下發出沉悶的聲響,像爸爸在給孩子拔掉乳牙一樣,每棵樹都在咬著嘴唇忍著這一下。疼了一下,不久就長出白白亮亮的牙齒了。

秋雨在他頭發上凝成了細細的水珠,他臉上濕漉漉的,不知是雨水還是汗水。等到割完最后一道口子,來福的長衫已經濕潤了,背上的皮膚冰涼涼的。他打了個噴嚏,眼前的雨呼啦一下就竄開了,一會又重新飄卷過來。來福用食指在松樹那道口子上刮了一下,溫熱黏稠,嘴上掛了笑,喃喃地說,孩子們,天涼啦,出門要添衣服,晚上別踢被子啊。就在雨中轉身往回走了。

來時地上裹著霜,回來天上落了雨。來福看著這條他不知走了多少遍的小路,在這里他度過了多少個春天,就度過了多少個夏天;度過了多少個秋天,就度過了多少個冬天。有個春天,他和旺新兩人喝醉了,旺新送他回來,他又送旺新回去,旺新又送他回來……來回送了三四次,都是走這條小路。最后旺新送他的半路上,他走不動了,趴在路邊的草叢上睡去了,旺新背了他回來。

后來咳得厲害了,旺新就不愛和他喝了,煙酒倒也拿來。一邊拿著煙酒給他,一邊勸著他少抽煙少喝酒。來福說,旺侄兒,來喝點。旺新總是擺擺手,說來福叔,少喝點,少點,我還想看你多割幾年松脂呢。

多幾年少幾年有多大差別哩?來福還是喝。旺新不陪他就自己喝,煙也抽,抽完自己的抽旺新送的。不抽不喝白天不精神,晚上睡不著。

雨一直下到了冬天,秋雨變成了冬雨。小路上,松林下到處是牛羊的蹄印子,整齊齊的,亂糟糟的,把人的腳印都踩沒了。

再過半個月,犁完了地,牛就進棚了,休息一個冬天,來年好有力氣拉犁。來福也想窩在屋子里,生上一堆火,烤幾只紅薯芋頭,暖洋洋地度過一個冬季。可錢還差點哩,他依舊每天早晨披著雨衣,帶上兩把刀、一個蛇皮袋、一個水煙筒到松林里。松樹還是像夏天般蒼翠,它們的世界沒有冬天。

等到天放晴時,來福打開紅箱子,清點了幾次,夠三萬了。于是買上兩瓶二鍋頭上旺新家去了。旺新在老屋子換椽子,連綿的冬雨把椽子浸透,軟塌塌地垂下來。旺新看到來福,從屋上下來說,來福叔你別拿酒來呀,我釀酒的不缺酒。來福說,今天不一樣,喝這個。說著掂掂手里的二鍋頭。

坐到臺上,喝了幾口,旺新說來福叔,你來得正好,我正想換完椽子去找你呢。來福端起酒瓶說好,誰來誰去都好。旺新說來福叔,以后不用到松林里割松脂了,村里把松林賣掉了。來福聽了后,手里的酒瓶猛地跌到地上,他突然覺得全身都冷了,冷得打哆嗦,他顫著嘴唇,問旺新說你把松林賣哪了?旺新說賣給隔壁村礦老板了。說隔壁村原來不是有個堆礦的料場嘛,現在堆不下了,要建一個規模更大的。說來福叔,到時我給老板說說,讓你幫看料場,錢一定比割松脂多。

來福呆愣愣地看著地上破碎的酒瓶灑出的酒,還透著一股芳香,這股香氣似乎是從窗外面飄進來的。窗外是片遼闊的田野,田野不遠處的一個坡上是松林。

松林里,松樹白色的傷口正在結著黑色的疤。

責任編輯 李路平