萊州灣濱海濕地景觀類型與土壤因子相關(guān)性研究

楊帆, 李雁澤, 郭小雅, 于淑亭, 李捷*, 黃建濤

?

萊州灣濱海濕地景觀類型與土壤因子相關(guān)性研究

楊帆1,2, 李雁澤3, 郭小雅4, 于淑亭1, 李捷1*, 黃建濤1

1. 青島理工大學(xué)環(huán)境與市政工程學(xué)院, 山東, 青島 266033 2. 山東省黃河三角洲生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 山東, 濱州 256600 3. 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué), 北京 100080 4. 山東省膠東調(diào)水局, 山東, 青島 266033

通過(guò)對(duì)Landsat 8遙感影像的解譯, 根據(jù)萊州灣濱海濕地特征并結(jié)合野外實(shí)際調(diào)查, 得到2013—2016年萊州灣濱海濕地景觀類型, 并分析景觀格局變化與植被及土壤因子耦合關(guān)系。結(jié)果表明, 2013—2016年萊州灣天然濱海濕地面積減少, 人工濱海濕地面積增加。至2016年萊州天然濱海濕地面積811.41 km2, 人工濱海濕地面積1256.01 km2, 分別占39.25%和60.75%, 人工濕地中90%以上為養(yǎng)殖池和鹽田; 濱海濕地向建設(shè)類轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)明顯; 天然濕地植被的變化與濱海濕地土壤養(yǎng)分之間存在著顯著相互作用, 植被生物量和土壤養(yǎng)分含量是景觀類型演變的驅(qū)動(dòng)力因素, 其變化可以間接反應(yīng)濕地變化后生態(tài)系統(tǒng)的變化。

萊州灣; 濱海濕地; 遙感; 景觀類型; 土壤因子

1 前言

濱海濕地因其獨(dú)特且重要的生態(tài)地位, 一直是環(huán)境生態(tài)學(xué)研究的熱點(diǎn), 由于傳統(tǒng)測(cè)量的不便性[1-4], 通過(guò)遙感技術(shù)既能及時(shí)、綜合地對(duì)濕地景觀格局變化進(jìn)行研究[5-7], 又可以為植被生物量反演、生態(tài)健康評(píng)價(jià)以及環(huán)境污染遙感檢測(cè)等研究提供方便[8-10]。萊州灣的面積廣闊, 不同位置海岸帶的開發(fā)利用方式及利用程度差異較大, 是研究濱海濕地景觀格局變化的理想?yún)^(qū)域。萊州灣濱海濕地研究目前主要涉及景觀格局和地貌演變、海岸侵蝕、生物群落結(jié)構(gòu)、濱海濕地退化和恢復(fù)等方面[11-16], 多限于萊州灣濱海濕地部分海岸帶, 且多為較大時(shí)間尺度, 而大時(shí)間尺度的研究無(wú)法明確指示最近幾年景觀類型轉(zhuǎn)移情況。

最近的研究表明土壤性質(zhì)的改變能夠很好地響應(yīng)濕地景觀類型, 同時(shí)濕地土壤肥力也會(huì)受到地表植被景觀類型演變的影響[17-19], 植被與土壤因子的變化, 可以間接反應(yīng)濕地變化后的生態(tài)系統(tǒng)變化。但目前缺乏小尺度下的景觀類型面積與土壤因子耦合關(guān)系研究。本文通過(guò)遙感影像解譯得到近年來(lái)萊州灣濱海濕地景觀格局變化, 并在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上分析其與土壤因子間的耦合關(guān)系, 不僅可以對(duì)連續(xù)時(shí)間尺度上的萊州灣濱海濕地變化后生態(tài)系統(tǒng)的變化進(jìn)行分析, 也能對(duì)未來(lái)萊州灣濱海濕地資源利用的變化趨勢(shì)做出更具時(shí)效性的預(yù)測(cè)。

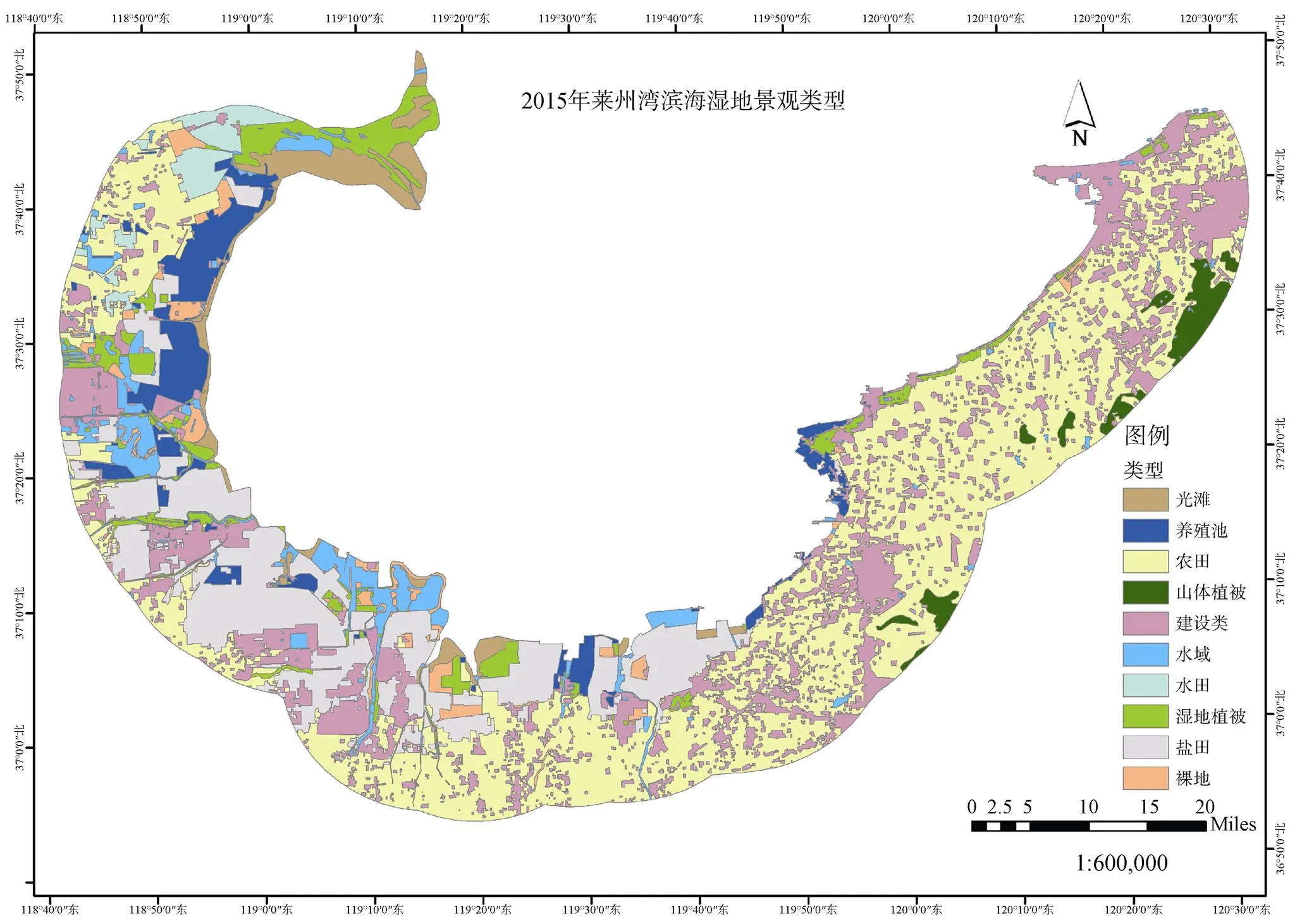

本文所選研究區(qū)域?yàn)樯綎|省萊州灣(36.96°N—37.79°N,118.73E°—120.34°E), 自黃河口以南起, 經(jīng)小清河、濰河、膠萊河等, 至龍口屺姆角。參考濕地公約[20]、美國(guó)[21]和加拿大[22]等國(guó)的濕地定義, 以及中華人民共和國(guó)海洋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《濱海濕地生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程HY/T080-2005》[23], 基于遙感影像信息提取難度和萊州灣的入海河流上溯距離, 以及人類活動(dòng)對(duì)濱海濕地的影響, 把萊州灣濱海濕地下限定在大型海藻的生長(zhǎng)區(qū)外緣, 并向內(nèi)陸延伸20 km作為研究區(qū)域(圖1)。

圖1 研究區(qū)及景觀格局野外觀測(cè)點(diǎn)位

2 數(shù)據(jù)來(lái)源及研究方法

2.1 選取萊州灣2013—2016年5—8月成像的8幅Landsat8遙感影像, 行列號(hào)120/034、121/034, 云量0.09—5.8%, 滿足解譯需要。遙感影像來(lái)自地理空間數(shù)據(jù)云;

2.2 在ENVI 5.1中對(duì)遙感影像進(jìn)行754、543和432波段融和;

2.3 利用ArcGIS 10.2進(jìn)行目視解譯, 按照1∶600000比例尺制圖規(guī)范, 建立2013—2016年萊州灣濱海濕地景觀格局類型分布圖;

2.4 對(duì)解譯結(jié)果進(jìn)行面積計(jì)算, 通過(guò) Excel把統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)制作成直觀的表格;

2.5 2016年8月選取100個(gè)點(diǎn)進(jìn)行野外實(shí)地觀測(cè)(圖1), 與2016年遙感影響解譯結(jié)果對(duì)比, 得到kappa系數(shù)。

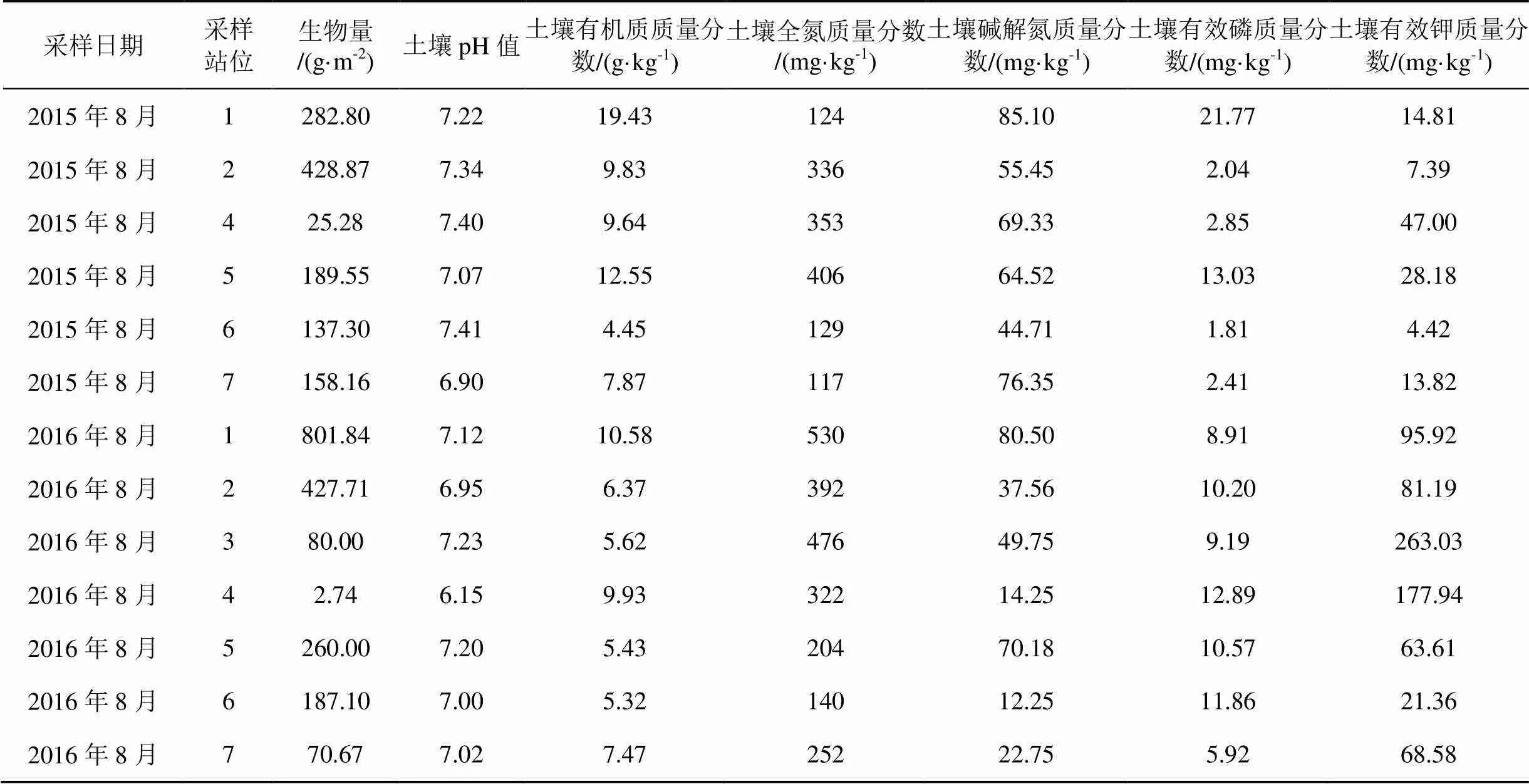

2.6 按照主要景觀類型, 沿萊州灣選取7個(gè)站位(圖2), 由于遙感影像均為5—8月, 于2015年8月和2016年8月調(diào)查地上植物生物量、表層土壤pH值、有機(jī)質(zhì)、全氮、堿解氮、有效磷和有效鉀, 所有指標(biāo)均測(cè)定3個(gè)平行, 取平均值。生物量各取樣點(diǎn)取1 mí1 m樣方內(nèi)所有植物地上部分計(jì)算干重; pH值測(cè)定采用電位法; 有機(jī)質(zhì)測(cè)定用重鉻酸鉀氧化, 硫酸亞鐵滴定法; 土壤全氮測(cè)定用開氏法; 堿解氮測(cè)定用堿解擴(kuò)散法; 有效磷測(cè)定用碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗分光光度法; 有效鉀測(cè)定用醋酸銨提取, 火燃光度法[24]。

2.7 以選擇的7個(gè)站位為中心繪制圓形緩沖區(qū), 統(tǒng)計(jì)緩沖區(qū)內(nèi)的景觀格局類型面積, 考慮到尺度效應(yīng)的影響, 分別以100 m, 500 m, 1000 m, 2000 m為半徑繪制緩沖區(qū);

2.8 利用SPSS 10.0和MATLAB對(duì)生物量、土壤指標(biāo)和緩沖區(qū)范圍區(qū)內(nèi)不同景觀類型面積進(jìn)行相關(guān)性分析與主成分分析。為了實(shí)現(xiàn)可比控制, 2015年和2016年實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)分別與2015、2016年的萊州灣景觀格局類型相對(duì)應(yīng)。

圖2 萊州灣濱海濕地野外調(diào)查站位

3 結(jié)果分析與討論

3.1 萊州灣濱海濕地類型及其面積變化分析

如表2所示, 2013—2016年萊州灣濱海濕地面積總體呈下降趨勢(shì), 這四年間萊州灣濱海濕地面積共減少4.77 km2, 平均每年減少1.59 km2。其中天然濕地面積總體減少27.44 km2, 但在2013年到2014年, 天然濕地面積增加了48.34 km2。人工濕地總體增加22.67 km2, 人工濕地面積占濱海濕地總面積的比例由59.52%增加到60.75%, 在2014—2015年增加了22.16 km2, 其余年份變化不大。

由于受到河口沖淤、年降水量變化影響, 光灘面積不同年份間變動(dòng)較大。2013—2014年增加31.25 km2, 2014—2015年減少7.08 km2, 2015—2016年減少51.99 km2, 總體呈下降趨勢(shì)。水域受到自然條件與開發(fā)利用的影響, 面積年變化幅度達(dá)到19.16 km2。濕地植被與裸地面積與人類活動(dòng)密切相關(guān), 裸地的開發(fā)利用使其在2015—2016一年間減少78.02 km2, 雖然2013—2014年濕地植被面積下降, 但針對(duì)濱海濕地的保護(hù)使得其面積在2014—2016年不斷增長(zhǎng)(表3)。

截至2016年萊州灣濱海濕地面積總計(jì)2067.42 km2, 其中天然濱海濕地面積811.41 km2, 人工濱海濕地面積1256.01 km2, 分別占濱海濕地總面積的39.25%和60.75%。鹽田面積848.66 km2, 占萊州灣濱海濕地的41.05%, 是萊州灣最主要的濱海濕地類型。

以往的大時(shí)間尺度下的萊州灣濱海濕地變化研究表明, 人類活動(dòng)是萊州灣濱海濕地景觀格局變化的主要驅(qū)動(dòng)力, 萊州灣濱海濕地總面積保持穩(wěn)定, 但原生自然濕地被大面積的鹽田和養(yǎng)殖池代替, 僅1983—1992年10年間, 潮上帶海灘和灘涂區(qū)分別有50%和20%以上轉(zhuǎn)換為了鹽田和養(yǎng)殖池, 之后增長(zhǎng)速度變緩[25]。通過(guò)對(duì)連續(xù)時(shí)間尺度下的景觀格局變化進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn), 自2013年以來(lái), 人工濱海濕地面積總體增長(zhǎng)速度變緩, 主要是由于人工濕地中占90%以上的養(yǎng)殖池、鹽田面積穩(wěn)定, 分別維持在860 km2和290 km2左右。雖然萊州灣自然濱海濕地面積仍在逐年減少, 但近期自然濕地未被大面積破壞, 這源于濱海濕地的保護(hù), 濕地公園的建設(shè), 集約用海等措施的實(shí)施, 同時(shí)鹽田和養(yǎng)殖池等人工濕地飽和, 且向海擴(kuò)張有限。

3.2 萊州灣濱海濕地類型轉(zhuǎn)移情況分析

如圖3所示, 萊州灣天然濱海濕地中, 光灘主要分布在黃河入海口至廣利河之間的沿海地帶, 雖然光灘面積在整體上呈減少趨勢(shì), 但由于河流帶來(lái)的大量泥沙在入海口處堆積, 并經(jīng)沙嘴運(yùn)送到更遠(yuǎn)的區(qū)域, 灘涂區(qū)域不斷變化, 并緩慢擴(kuò)張, 2013—2016年依次有41.76 km2、20.35 km2、26.06 km2海域轉(zhuǎn)變?yōu)楣鉃? 光灘又向濕地植被轉(zhuǎn)化。

表2 2013—2016年萊州灣濱海濕地類型面積變化

表3 2013—2016年萊州灣濱海濕地景觀類型及其面積變化

濕地植被主要分布在黃河三角洲自然保護(hù)區(qū), 昌邑檉柳林保護(hù)區(qū)和萊州灣的入海河流周邊, 2013—2016年依次有13.34 km2、24.10 km2、14.15 km2光灘被植被覆蓋, 且有部分水域被植被覆蓋, 同時(shí)部分濕地植被區(qū)域轉(zhuǎn)變?yōu)榻ㄔO(shè)類、農(nóng)田;裸地向非濕地中建設(shè)類的轉(zhuǎn)移明顯, 2013—2016年依次有28.70 km2、21.70 km2、14.11 km2; 水域向其它土地利用類型的轉(zhuǎn)移不明顯, 由于年降水量的不同, 水域面積波動(dòng), 且2013—2016年平均每年約有8 km2水域被蘆葦?shù)人参锔采w。

萊州灣人工濕地中, 養(yǎng)殖池塘集中在萊州灣西岸, 鹽田集中在萊州灣南岸, 萊州灣東岸由于入海河流較少, 且流量不大, 濱海地帶多為養(yǎng)殖育苗區(qū)和農(nóng)田; 水田2013年主要分布在黃河附近, 到2016年在水庫(kù)附近也分布有少量水田, 2013—2015年間, 部分養(yǎng)殖池、水域向水田轉(zhuǎn)變, 水田平均每年增加9.08 km2。

濱海濕地向非濕地類型以及非濕地類型間的轉(zhuǎn)化同樣明顯, 濕地類型主要是裸地、鹽田向建設(shè)類的轉(zhuǎn)化, 非濕地類型主要是農(nóng)田向建設(shè)類的轉(zhuǎn)化。2013—2016年研究區(qū)內(nèi)農(nóng)田共減少了163.44 km2, 建設(shè)類共增加了194.07 km2(圖3)。

2000年以前, 在人類活動(dòng)影響下灘涂、潮上帶海灘向養(yǎng)殖池的轉(zhuǎn)化以及三者向鹽田的轉(zhuǎn)化非常明顯, 而鹽田的轉(zhuǎn)出較少[25]。2000—2012年萊州灣南岸圍填海的面積達(dá)300 km2, 濰坊海上新城和龍口灣海域裝備制造業(yè)集聚區(qū)的建設(shè)使得大面積的濕地向建設(shè)類轉(zhuǎn)化[26]。通過(guò)對(duì)2013—2016年萊州灣濱海濕地景觀格局變化的研究發(fā)現(xiàn), 萊州灣濱海濕地水域向光灘轉(zhuǎn)化, 光灘被濕地植被覆蓋, 這種自然演變主要集中在黃河三角洲一帶, 且變化幅度較小。四年間萊州灣鹽田和養(yǎng)殖池面積趨于穩(wěn)定, 廢棄養(yǎng)殖池和鹽田向城鎮(zhèn)建設(shè)用地轉(zhuǎn)移。集約用海區(qū)建成后, 對(duì)萊州灣海岸沖淤和濕地類型轉(zhuǎn)化的影響是長(zhǎng)期的, 在連續(xù)時(shí)間尺度下并不明顯。

3.3 遙感影像分類結(jié)果精度評(píng)價(jià)

利用誤差矩陣或混淆矩陣(Error Matrix)方法, 比較實(shí)地?cái)?shù)據(jù)與2016年遙感影像數(shù)據(jù)分類結(jié)果, 對(duì)生產(chǎn)者精度、用戶精度、總精度及kappa系數(shù)進(jìn)行估計(jì), 以確定分類過(guò)程的準(zhǔn)確程度[27-30]。

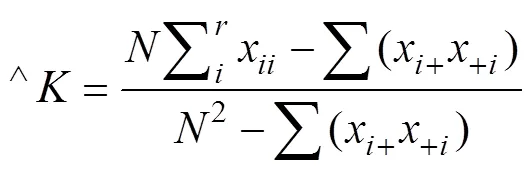

Kappa系數(shù)計(jì)算公式如下:

式中:^K是Kappa系數(shù), r是誤差矩陣的行數(shù), xii是i行i列(主對(duì)角線)上的值, xi+和x+i分別是第i行的和與第i列的和, N是樣點(diǎn)總數(shù)。

結(jié)果顯示, 2016年萊州灣遙感影像目視解譯總體精度為87%, kappa系數(shù)為0.8575, 分類結(jié)果可靠(表4)。

3.4 萊州灣土地利用類型與土壤因子相關(guān)性分析

2015年8月和2016年8月生物量和土壤因子調(diào)查結(jié)果見表5(2015年8月站位3未采樣)。生物量變化范圍為2.47—801.84 g·m-2; 土壤pH值范圍為6.15—7.41; 有機(jī)質(zhì)變化范圍在4.45—19.43 g·kg-1之間; 全氮變化范圍為117—530 mg·kg-1; 堿解氮在12.25—85.10 mg·kg-1之間; 有效磷范圍為1.18—21.77 mg·kg-1, 均表現(xiàn)出明顯的磷缺乏; 有效鉀變化范圍為4.42—263 mg·kg-1。土壤有機(jī)質(zhì)與氮磷鉀的變化規(guī)律有一定相似性。

表4 2016年萊州灣遙感影像目視解譯與實(shí)地驗(yàn)證混淆矩陣

表5 生物量與土壤因子調(diào)查結(jié)果

地表植被減少是自然濕地退化的標(biāo)志之一[31], 植被的變化與土壤因子相關(guān), 因此二者可以間接反應(yīng)濕地變化后的生態(tài)系統(tǒng)變化。將地上植被生物量、土壤因子與100 m, 500 m, 1000 m, 2000 m半徑緩沖區(qū)范圍內(nèi)的不同景觀格局類型面積進(jìn)行相關(guān)性分析, 結(jié)果顯示土壤有效鉀與光灘和養(yǎng)殖池面積在0.01水平上顯著正相關(guān), 植被生物量、土壤有機(jī)質(zhì)和土壤有效磷均與濕地植被面積在 0.05 水平上顯著正相關(guān)(表6)。不論是在100 m, 500 m, 1000 m, 2000 m尺度下, 土壤有效鉀與光灘和養(yǎng)殖池面積均呈顯著正相關(guān), 植被生物量、土壤有機(jī)質(zhì)和土壤有效磷含量除100 m尺度外, 均與濕地植被面積顯著正相關(guān)。土壤有效磷含量?jī)H在2000 m尺度下, 與濕地植被面積顯著正相關(guān)。因此認(rèn)為土壤因子調(diào)查可反應(yīng)周圍2000 m區(qū)域土壤質(zhì)量現(xiàn)狀, 結(jié)果可信。

通過(guò)對(duì)萊州灣植被生物量、土壤因子與上述相關(guān)性顯著的2 km范圍內(nèi)景觀類型進(jìn)表行主成分分析, 得到第一主成分為光灘、速效鉀、養(yǎng)殖池, 第二主成分為濕地植被、有機(jī)質(zhì), 第三主成分為土壤全氮、植被生物量, 前三主成分累計(jì)貢獻(xiàn)率為80.74%, 且2 km范圍內(nèi), 濕地植被覆蓋面積越大土壤養(yǎng)分含量越高(圖4)。

表6 土壤因子與景觀類型相關(guān)性分析

注:*為在 0.05 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān).**為在 0.01 水平(雙側(cè))上顯著相關(guān).

圖4 土壤因子與景觀類型主成分分析

由此可見, 土壤養(yǎng)分是濕地植被景觀類型演變的驅(qū)動(dòng)力之一。以往的研究表明, 濕地植被的增加有利于土壤質(zhì)量的改善[33], 萊州灣濱海濕地地區(qū)土壤為貧營(yíng)養(yǎng)狀態(tài), 土壤鹽度是濱海地區(qū)土壤養(yǎng)分的限制因子[32], 鹵水的大量開采使得萊州灣濕地土壤鹽漬化, 嚴(yán)重影響植物生長(zhǎng), 進(jìn)而導(dǎo)致土壤質(zhì)量下降[14]。因此, 濱海濕地植被的減少可作為自然濕地減少的標(biāo)志之一。

4 結(jié)論

本研究以遙感解譯為主要手段, 結(jié)合野外實(shí)際調(diào)研, 得到萊州灣濱海濕地景觀格局類型, 并與土壤因子進(jìn)行相關(guān)性分析。基本結(jié)論如下:

(1)截至2016年萊州灣濱海濕地面積總計(jì)2067.42 km2, 其中天然濱海濕地面積811.41 km2, 人工濱海濕地面積1256.01 km2。萊州灣濱海濕地景觀類型近年來(lái)總體變化趨勢(shì)是: 天然濱海濕地面積減少, 其中天然濱海濕地面積減少, 人工濱海濕地面積增加。

(2)2013年以來(lái), 萊州灣人工濱海濕地中養(yǎng)殖池和鹽田均接近飽和。2013—2016年研究區(qū)內(nèi)建設(shè)類共增加了194.07 km2, 萊州灣濱海濕地和農(nóng)田向建設(shè)類轉(zhuǎn)化明顯。

(3)景觀類型的演變影響著土壤養(yǎng)分, 同時(shí)土壤養(yǎng)分又是景觀類型演變的驅(qū)動(dòng)力之一, 植被和土壤養(yǎng)分含量的變化可以間接反應(yīng)濕地變化后生態(tài)系統(tǒng)的變化。

利用景觀格局演變和土壤因子耦合研究, 對(duì)萊州灣濱海濕地的保護(hù)和恢復(fù)有著重要的作用和意義。在今后的研究中, 應(yīng)將景觀類型分類細(xì)化, 將更多的土壤因子與景觀類型相結(jié)合, 并進(jìn)行更長(zhǎng)期跟蹤研究, 以期為萊州灣濱海濕地的保護(hù)和開發(fā)利用提供更具針對(duì)性、時(shí)效性的指導(dǎo)。

[1] 吳泉源, 侯志華, 逢杰武, 等. 龍口市20年間海岸帶變化的遙感監(jiān)測(cè)[J]. 地球信息科學(xué)學(xué)報(bào), 2007, 9(2): 106– 112.

[2] 孫偉富. 1978-2009年萊州灣海岸線變遷研究[D]. 青島:國(guó)家海洋局第一海洋研究所, 2010: 73.

[3] 牛振國(guó), 張海英, 王顯威, 等. 1978~2008年中國(guó)濕地類型變化[J]. 科學(xué)通報(bào), 2012, 57(16): 1400–1411.

[4] 吳文挺, 田波, 周云軒, 等. 中國(guó)海岸帶圍墾遙感分析[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2016, 36(16): 5007–5016.

[5] 潘翔, 孫元敏, 吳劍, 等. 廈門灣海岸帶景觀格局時(shí)空動(dòng)態(tài)演變研究[J]. 生態(tài)科學(xué), 2016(1): 117–123.

[6] 陳建, 王世巖, 毛戰(zhàn)坡. 1976—2008年黃河三角洲濕地變化的遙感監(jiān)測(cè)[J]. 地理科學(xué)進(jìn)展, 2011, 30(5): 585–592.

[7] 許寧. 中國(guó)大陸海岸線及海岸工程時(shí)空變化研究[D]. 煙臺(tái):中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所, 2016: 132.

[8] 谷東起, 付軍, 閆文文, 等. 鹽城濱海濕地退化評(píng)估及分區(qū)診斷[J]. 濕地科學(xué), 2012, 10(1): 1–7.

[9] 吳濤, 趙冬至, 康建成, 等. 遼東灣雙臺(tái)子河口濕地翅堿蓬(Suaeda salsa)生物量遙感反演研究[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 2011, 20(1): 24–29.

[10] SONG Wei, DENG Xiangzheng, YUAN Yongwei, et al. Impacts of land-use change on valued ecosystem service in rapidly urbanized North China Plain[J]. Ecological Modelling, 2015, 318: 245–253.

[11] 張緒良, 張朝暉, 徐宗軍, 等. 萊州灣南岸濱海濕地的景觀格局變化及累積環(huán)境效應(yīng)[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2009, 28(12): 2437–2443.

[12] 李蒙蒙,王慶, 張安定, 等. 最近50年來(lái)萊州灣西-南部淤泥質(zhì)海岸地貌演變研究[J]. 海洋通報(bào), 2013, 32(2): 141–151.

[13] 陳廣泉. 萊州灣地區(qū)海水入侵的影響機(jī)制及預(yù)警評(píng)價(jià)研究[D]. 上海:華東師范大學(xué), 2013: 158.

[14] 劉文全, 于洪軍, 徐興永. 萊州灣南岸表層土壤含鹽量與有機(jī)質(zhì)空間分布的定量研究[J]. 海洋通報(bào), 2014, 33(3): 277–282.

[15] 徐宗軍, 張緒良, 張朝暉, 等. 萊州灣南岸濱海濕地的生物多樣性特征分析[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 2010, 19(2): 367–372.

[16] 張緒良, 于冬梅, 豐愛平, 等. 萊州灣南岸濱海濕地的退化及其生態(tài)恢復(fù)和重建對(duì)策[J]. 海洋科學(xué), 2004, 28(7): 49–53.

[17] 朱新玉. 黃河故道濕地土壤質(zhì)量因子與景觀類型的耦合關(guān)系[J]. 資源科學(xué), 2015, 37(1): 85–93.

[18] ZHANG Yili, WANG Chunlian, BAI Wanqi, et al. Alpine wetlands in the Lhasa River Basin, China[J]. Journal of Geographical Sciences, 2010, 20(3): 375–388.

[19] TORMA A, CSáSZáR P. Species richness and composition patterns across trophic levels of true bugs (Heteroptera) in the agricultural landscape of the lower reach of the Tisza River Basin[J]. Journal of Insect Conservation, 2013, 17(1): 35–51.

[20] 國(guó)家林業(yè)局《濕地公約》履約辦公室. 濕地公約履約指南[M]. 北京: 中國(guó)林業(yè)出版社, 2001.

[21] DOBOSN J E, BRIGHT E A, FERGUSON R L, et al. NOAA Coastal change analysis program (C-CAP): Guidance for regional implementation[J]. Noaa Technical Report Nmfs, 1995.

[22] GLOOSCHENKO W A, TARNOCAI C, ZOLTAI S, et al. Wetlands of Canada and Greenland[M]// Wetlands of the world: Inventory, ecology and management Volume I. Berlin:Springer Netherlands, 1993: 415–514.

[23] HY/T080-2005濱海濕地生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程[S].

[24] 劉光崧. 土壤理化分析與剖面描述[M]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 1996.

[25] 徐芳. 近年來(lái)萊州灣濕地面積變化及其演變機(jī)制[D]. 青島:中國(guó)海洋大學(xué), 2013: 90.

[26] 張繼民. 集約用海對(duì)渤海海洋環(huán)境影響評(píng)估技術(shù)研究及應(yīng)用[M]. 北京: 海洋出版社, 2014.

[27] Richards J A. Classifier performance and map accuracy[J]. Remote Sensing of Environment, 1996, 57(3): 161–166.

[28] SROTY M, CONGALTON R G. Accuracy Assessment: A User's Perspective[J]. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 1986, 52(3): 397–399.

[29] STEHMAN S V. Selecting and interpreting measures of thematic classification accuracy[J]. Remote Sensing of Environment, 1997, 62(1):77-89.

[30] CONGALTON R G. A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data[J]. Remote Sensing of Environment, 1991, 37(1): 35–46.

[31] 韓大勇, 楊永興, 楊楊, 等. 濕地退化研究進(jìn)展[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2012, 32(4): 1293–1307.

[32] 張光亮, 白軍紅, 郗敏, 等. 黃河三角洲濕地土壤質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)[J]. 濕地科學(xué), 2015, 13(6): 744–751.

[33] 張華兵, 劉紅玉, 李玉鳳, 等. 自然條件下海濱濕地土壤生態(tài)過(guò)程與景觀演變的耦合關(guān)系[J]. 自然資源學(xué)報(bào), 2013, 28(1): 63–72.

Correlation between landscape types and soil factors of coastal wetlands in Laizhou Bay

YANG Fan1, 2, Li Yanze3, Guo xiaoya4, YU Shuting1, LI Jie1*, HUANG Jiantao1

1. School of Environmental and Municipal Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, China 2. Shandong Provincial Key Laboratory of Eco-Environmental Science for Yellow River Delta, Binzhou 256600, China 3. The High School Affiliated to Renmin University of China, Beijing 100080, China 4. Shandong Province Jiaodong Water Transfer Bureau, Qingdao 266033, China

The variation of types and areas of coastal wetland in Laizhou Bay from 2013 to 2016 were obtained by using Landsat 8 remote sensing combing with theinvestigation to analyze the landscape pattern change of coastal wetland in Laizhou Bay, and hence to analyze the relationship between landscape patterns and soil factors in seven typical sampling sites. The result showed that natural wetland area decreased whereas the artificial wetland area increased in Laizhou Bay during 2013 to 2016. The natural wetland area was 811.41 km2and the artificial coastal wetland area was 1256.01 km2, occupying about 39.25% and 60.75% respectively of the total coastal wetlands in Laizhou Bay. More than 90% of the artificial wetlands were cultured ponds and saltern. As the major type of coastal wetland in Laizhou Bay, saltern was 848.66 km2, accounting for 41.05% of the total area of coastal wetlands in Laizhou Bay. Although, the increase of artificial coastal wetlands was not significant, obvious trend was found that coastal wetlands converted to the construction land. Vegetation biomass and soil nutrient content were the driving factors of landscape type evolution, and their changes could indirectly reflect the changes in wetland after ecosystem change, indicating that there were significant interactions between changes in vegetation aboveground and soilnutrient in natural wetland.

Laizhou Bay; coastal wetland; remote sensing; landscape types; soil factors

10.14108/j.cnki.1008-8873.2018.04.011

X171.1

A

1008-8873(2018)04-086-11

2017-09-17;

2017-10-10

海洋公益性行業(yè)科研專項(xiàng)項(xiàng)目(201505001);山東省自然科學(xué)基金項(xiàng)目(ZR2013DM003);山東省黃河三角洲生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金資助項(xiàng)目(2016KFJJ01)

楊帆(1994—), 女, 山西臨汾人, 碩士研究生, 主要從事環(huán)境生態(tài)學(xué)研究, Email: yyfluo@yeah.net

李捷, 男, 博士, 教授, 主要從事環(huán)境生態(tài)學(xué)研究, Email: jli1972@sina.com

楊帆, 李雁澤, 郭小雅,等. 萊州灣濱海濕地景觀類型與土壤因子相關(guān)性研究[J]. 生態(tài)科學(xué), 2018, 37(4): 86-96.

YANG Fan, Li Yanze, Guo xiaoya, et al. Correlation between landscape types and soil factors of coastal wetlands in Laizhou Bay[J]. Ecological Science, 2018, 37(4): 86-96.