高校在校學生文化志愿服務認知與參與情況研究

——以S大學為例

■李育紅/西安體育學院

文化志愿服務與積極踐行社會主義核心價值觀、構建中國特色公共文化服務體系緊密相連。習近平在中國共產黨第十九次全國大表大會上的報告中提出:文化是一個國家、一個民族的靈魂。推動社會主義精神文明和物質文明相協調發展。保障和改善民生要抓住人民最關心最直接最現實的利益問題,要培育和踐行社會主義核心價值觀。社會主義核心價值觀是當代中國精神的集中體現,凝結著全體人民共同的價值追求。強化教育引導、實踐養成、制度保障,發揮社會文化產品創作生產傳播的引領作用,把社會主義核心價值觀融入社會發展各方面,轉化為人們的情感認同和行為習慣。文化志愿服務事業是改善文化民生的現實需求,也是促進社會參與的有效途徑。開展文化志愿服務活動,不僅能夠培育志愿服務文化、弘揚志愿精神,而且也能夠改善我國文化民生需求樣態。

一、核心概念界定

(一)文化志愿服務

志愿服務是一種建立在自愿基礎之上增進他人福祉的利他性活動,也是體現人類善良意志與道德精神的社會行動。文化志愿服務是志愿服務中的一種,是專指在文化領域的開展的行動,隨著服務型政府建設,文化建設在志愿服務領域逐漸突出。文化志愿服務與志愿服務的性質基本相同。譚建光(2014)以及馬克等(2012)分別對其定義,盡管表述略有差異,但所涉及的核心內容都是“志愿”、“無償”、“非物質性服務”。根據李培志的定位,任務“文化志愿是指有關機構、單位、社會組織和個人自愿為推動公共文化服務事業而開展的非營利性利他服務和公益活動。”

(二)文化志愿服務者

文化志愿者與志愿者不同,前者更側重于文化服務,但也是作為整個志愿者隊伍的一個有機組成部分。

二、研究設計與研究假設

(一)研究設計

以S大學在校生作為研究對象,在認知程度與參與程度上進行描述性分析,旨在本校的范圍內分析文化志愿服務現狀。

(二)研究假設

根據已有的相關研究,本文做如下假設:

假設1:不同專業門類學生在對文化志愿活動的認知上沒有顯著差別,認知程度普遍較高。

假設2:學生在文化志愿活動參與情況理工類學生參與的文化活動類型主要與所學專業相關,文科類學生的文化志愿活動參與度較高。

假設3:專業門類對于文化志愿活動的認知和參與有影響。

三、研究結果與分析

通過檢驗發現信度系數(Cronbach's Alpha)達到0.82,說明該問卷在整體上具有很好的可信度和穩定性;在整體效度的檢驗中,KMO=0.78,說明調查問卷在整體上效度良好。

(一)文化志愿服務的了解認知情況

就關于“是否了解文化志愿服務”一題中,較為了解及以上的僅占總數的17%,而對此概念非常不了解的就達到了15%。說明,有相當一部分同學并未聽說過文化志愿服務且對其相當不了解。但對待文化志愿者這件事上,有半數以上(54.5%)的同學還是比較認可文化志愿服務,且有15.3%的人是非常認可,只有極少數人(3.9%)不認可文化志愿服務。這也說明,盡管很多人沒聽說過或者不了解,但對于志愿服務的認可還是非常高.這也說明,對于文化志愿服務仍有可發揮和普及空間。

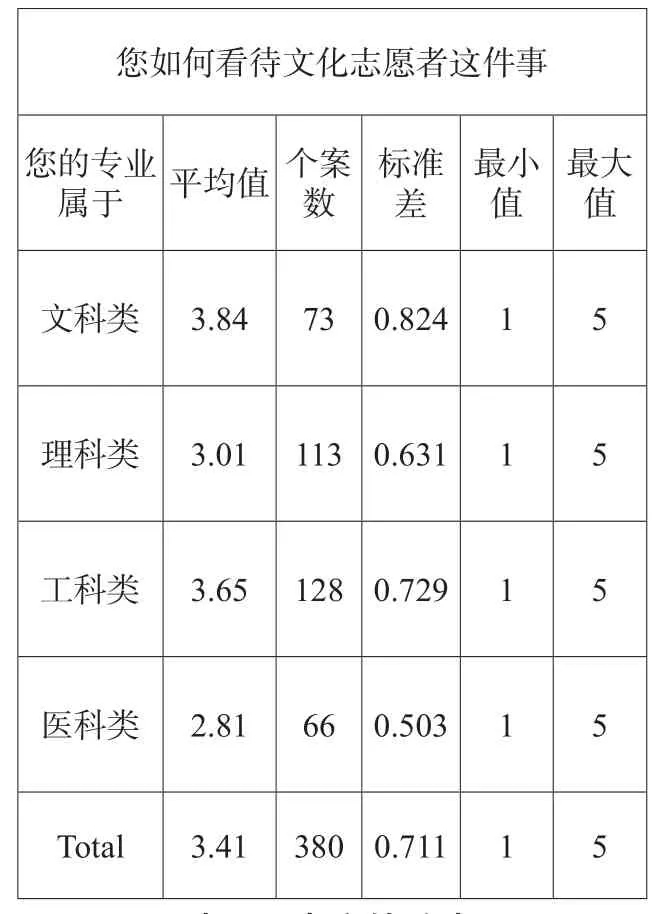

從統計上看,各專業在認可度的均值方面存在差異,但具體是否有顯著性還需要進一步分析。綜合以上數據可以得出結論:對于文化志愿服務的認知程度并不高,且專業差異不明顯,假設一并沒有得到有效證明。

(二)文化志愿服務的參與情況

通過統計數據來看,參與過文化志愿服務的人數為113人,占總人數的占總調查人數的29.7%。有267人因為各種原因沒有參與過志愿服務,占受調查的總人數的70.3%。有七成的同學沒有參與過文化志愿服務,大學生參與頻率較低。對于未能參與文化志愿服務的原因,1/3以上的人是因為“不了解”(36.7%),其次是“沒有時間”(35.6%),認為“覺得沒有意義”的僅占10.9%。從總體上來看,在校大學生志愿服務發展比較不好。

對參與過文化志愿服務的113名同學,通過多重相應,在二分變量內排除1個缺失值后,共計有效值112個。通過調查數據可以發現,有一半以上的被調查者參與的是文化講座形式的志愿服務。其次是文藝演出和藝術鑒賞的文化志愿服務,分別占17%和11.6%。從參與的內容上看,文化講座在大學生的學習生活中占據較為重要地位,學校在各類講座上提供了較多的選擇。但這其中也不排除因本身是學生會人員或工作人員而參與。從統計數據來看,在參與過文化志愿服務的同學中,絕大部分人都收獲到很多,主要有新的知識、組織能力、人際交往能力、增加人生閱歷和社會認識以及實踐能力等。可謂“收獲頗豐”。說明參與文化志愿服務能綜合提升個人的能力,體現在人家交往以及個人知識增加等方面。因而鼓勵更多人參與文化志愿服務有非常重要的現實意義。

(三)專業門類的影響程度分析

(1)專業與認知程度的關系。通過對專業以及看待文化志愿服務,以了解程度為層,列交叉表,只有文科類和工科類中有“非常不了解的同學,人數較少;大部分人都是比較了解以及比較認同文化志愿服務。

表1 看待文化志愿者均值標準差表

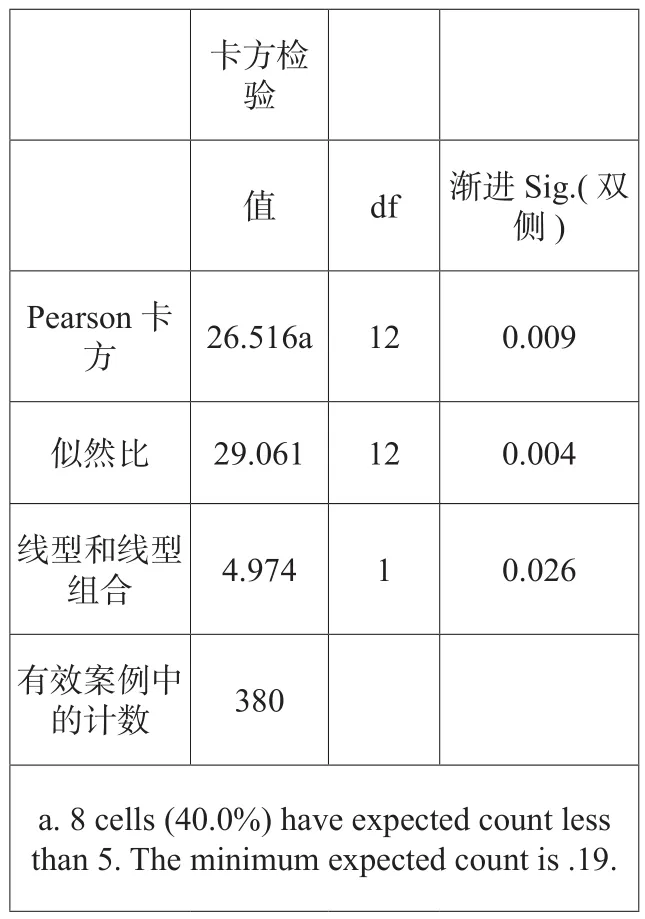

表2 卡方檢驗表

通過專業與認可程度交叉制表,卡方檢驗得,p等于0.009,大于0.05,因而不能推翻二者之間無關系的假設,不同專業和看待文化志愿者服務無顯著影響。

(2)專業與參與程度。由于參與的人數占總體比例非常小,因而在這里主要分析在參與的人員中,各專業占與參與的總體中的比例。從數值上看,在所有參與的113名同學中,社科類、人文類、理工類和藝體類所占比例分別為32.4%、35.3%、8.8%和23.5%。人文類和社科類學生在參與成員上要活躍于人文類和理工類學生。

通過卡方檢驗,無論是男生還是女生,卡方值都大于0.05,不能否定原假設,即不同專業對是否參與文化志愿服務沒有顯著性影響。這也不同于在本文之初的假設,在研究可能的結果分析中,認為不同專業的學生在參與文化志愿服務上存在差異,社科類會高于理工類。但在樣本數據分析中發現,二者之間沒有顯著性差異。當然,本次調查也存在抽樣過程中的偏差等因素,還需進一步調查和檢驗。

四、結論與建議

(一)研究結論

調查分析看出,無論是在認知程度還是在參與程度上,二者的水平都很低,研究假設基本被否定。首先在認知程度上來看,文化志愿服務這一概念在調查樣本中并不普及。較為了解的人及以上占21.8%,更有17.1%的人是非常不了解。對于未能參與文化志愿服務的原因,半數以上的人是因為“不了解”(36.7%),其次是“沒有時間”(35.6%),認為“覺得沒有意義”的僅占10.9%。由此可見,了解程度很大程度上會影響最終的參與程度,因為不了解而不參與。此外,“沒有時間”也是非常重要的因素,僅次于“不了解”所占比重。其次體現在參與程度上。參與過志愿服務的人數為113人,僅占樣本量的29.7%。學生的參與度較低。最后,在影響因素上,本文簡要分析了不同專業在認知以及參與程度上的差異。盡管在數值上存在差異,但從統計學意義上看,均無顯著性差異。與在之前假設的因所學專業不同,參與的文化志愿活動類型也并不完全相同相矛盾;不同門類的學生在文化志愿活動參與度上面沒有顯著差別;各門類學生在對文化志愿活動的認知上沒有顯著差別,但在認知程度上都普遍較低。

(二)建議

(1)注重宣傳。由于輿論宣傳機制的不健全,導致大學生對文化志愿服務的認識存在盲區,大學生對于文化志愿服務本身的內容不了解,在很大程度上影響文化志愿服務的參與度,未能激發出大學生參與志愿服務的積極性。認識的正確性才能夠引導正確的行為,因此,完善大學生志愿服務的輿論宣傳機制就顯得尤為重要。

(2)學校應充分利用課堂,在大學必修的課程中,加入志愿服務的相關內容,可以通過開設關于大學生志愿服務的選修課的方式,拓展大學生了解志愿服務的途徑。如果可以將志愿服務與大學生學業成績掛鉤,和大學生實踐活動一樣。例如規定只有在大學生在校學校期間,從事一定時間的志愿服務,才能得到相應的學分,也可以在一定程度上督促大學生參與文化志愿服務。

(3)完善大學生文化志愿服務激勵機制。盡管志愿服務應該是無私奉獻的,不應該有物質的補償,但是從國際的許多國家的經驗來看,適當的物質獎勵是十分有必要的。大學生在經濟上不能完全獨立,自身生活仍需要家庭資源供給,只有完善大學生志愿服務的激勵和保障機制,才能給他們志愿服務的熱情和熱心,才能激勵大學生志愿者繼續參與志愿服務。