實現新時代兩步走戰略目標的可能性分析

方福前

習近平同志在中共十九大報告中提出:綜合分析國際國內形勢和我國發展條件,從二○二○年到本世紀中葉可以分兩個階段來安排。“第一個階段,從二○二○年到二○三五年,在全面建成小康社會的基礎上,再奮斗十五年,基本實現社會主義現代化。”“第二個階段,從二○三五年到本世紀中葉,在基本實現現代化的基礎上,再奮斗十五年,把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。”*① 習近平:《決勝全面建成小康社會 奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告》,28-29頁,北京,人民出版社,2017。這是新時代的兩步走戰略,其目標是要實現中華民族的強國夢。那么,從經濟方面來看,這個兩步走戰略目標能夠實現嗎?實現這個目標需要什么條件呢?本文將對這些問題展開分析。

一、經濟強國是現代化強國的物質基礎

社會主義現代化強國是一個內涵豐富的概念,中共十九大報告把它界定為“富強、民主、文明、和諧、美麗”,即社會主義現代化強國的標志是物質文明、政治文明、精神文明、社會文明和生態文明得到全面發展和全面提升。其中,富強(物質文明)是其他現代化內容的物質基礎。富強就是民富國強,就是經濟發達,人均收入和人民生活達到一定的高水平,國家繁榮昌盛,國防實力和國際競爭力強大。

現代化強國不應和高收入國家劃等號。[注]從中文字義上看,“現代化強國”和“現代化國家”也是有差別的,現代化國家中的強者才能稱得上是現代化強國,但是為了簡化起見,本文把現代化強國等同于現代化國家。現代化強國應當包括經濟強國、教育強國、科技強國、政治強國、軍事強國、文化強國、外交強國、環境生態強國等。高收入國家是指人均國民收入達到一定的高水平。高收入國家可能是經濟強國,也可能不是經濟強國。如果一個國家的人均收入水平高,國民經濟體系完整、獨立,并且具有較強的創新能力和國際競爭力,它就是經濟強國。如果一個國家僅僅是人均收入水平高,沒有完整、獨立的國民經濟體系,創新能力不強,其產品也談不上在國際市場上有較強的競爭力,它就不能算作經濟強國。現代化強國一定是經濟強國,一定是高收入國家,經濟弱國和低收入國家進不了現代化國家的行列,但是高收入國家不一定就是經濟強國和現代化強國。例如一些海灣國家是高收入國家,其中有些國家的人均收入還高于美國,但它們并不能算作經濟強國和現代化強國。它們沒有獨立完整的工業體系和國民經濟體系,科技實力、軍事實力和創新能力也不強,除了石油和天然氣等資源豐富以外,產品也沒有國際競爭力,這樣的國家不能算作經濟強國,更談不上是現代化強國。新加坡主要靠港口貿易獲得高收入,也很難說是經濟強國和現代化強國。

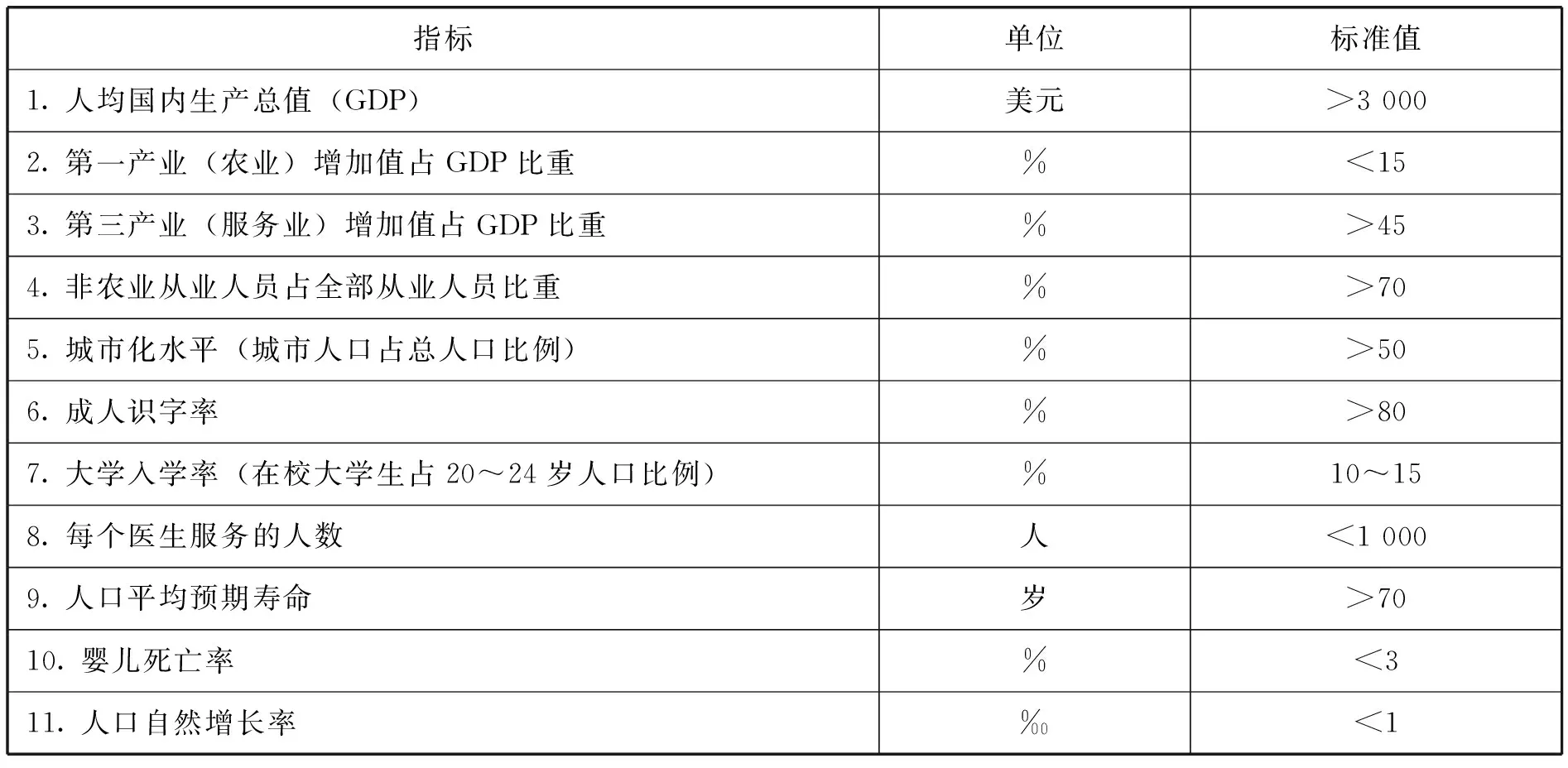

20世紀下半葉以來,許多學者提出了現代化國家的界定標準和指標體系,包括定性標準和定量標準。其中,國內外比較常用的現代化標準是美國學者英格爾斯(Alex Inkeles)于1970年提出的11個評價指標和標準,即“英格爾斯標準”[注]根據北京大學社會學系謝立中教授的研究,“英格爾斯體系”實際上是由另一位美國學者拉西特(B.Russett)研發并提出的,英格爾斯只是引用了這套指標體系。參見謝立中:《關于所謂“英格爾斯現代化指標體系”的幾點討論》,載《江蘇行政學院學報》,2003(3)。(見表1)。

表1英格爾斯現代化評價指標體系(1970年)

注:轉引自陳柳欽:《國內外現代化指標體系和標準概述》,載《全球科技經濟瞭望》,2011(1)。

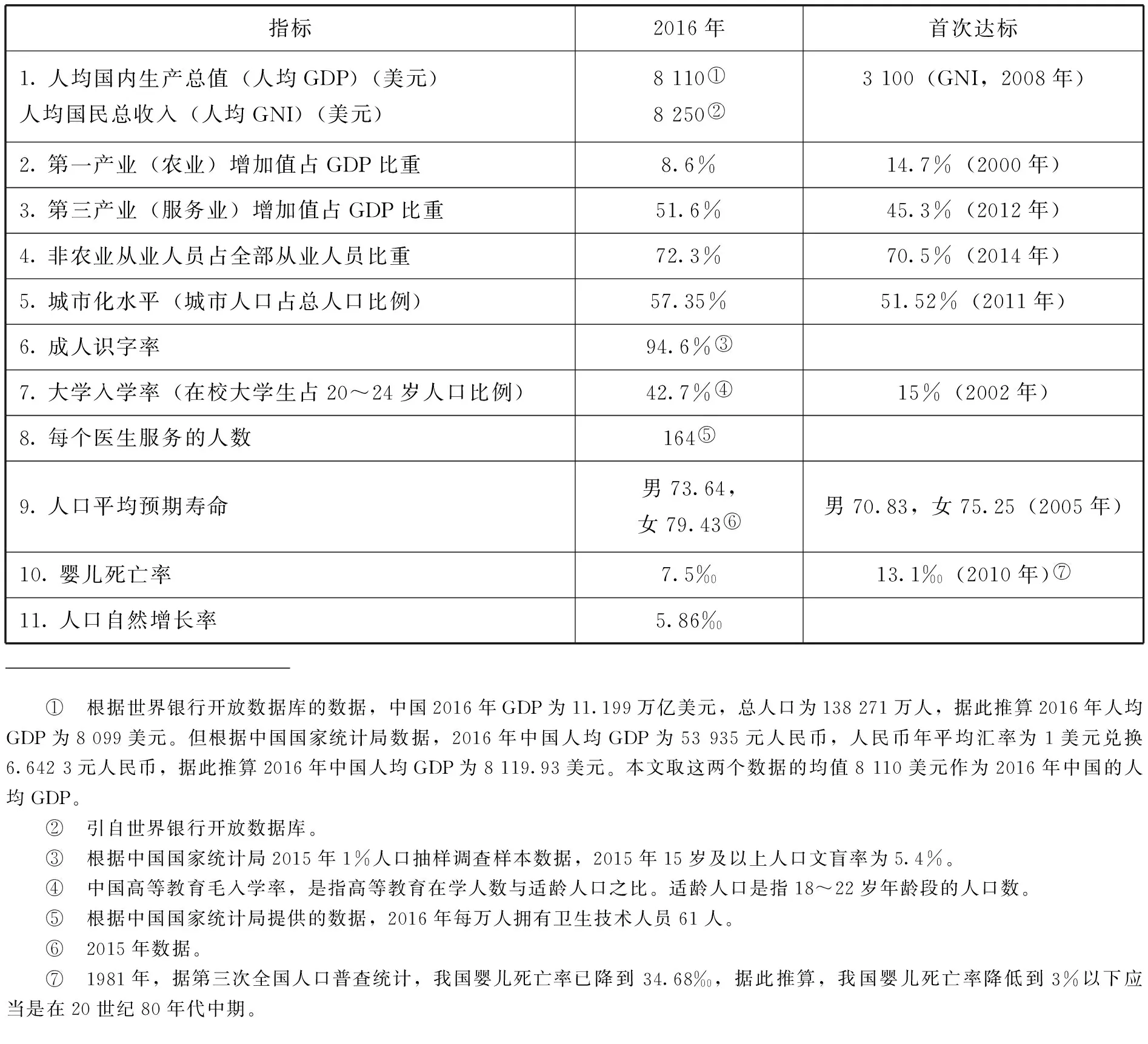

用英格爾斯現代化標準指標來衡量,到2016年,中國除了人口自然增長率這個指標不達標[注]筆者認為,把人口自然增長率現代化指標設定為小于1‰似乎不合理,這可能是來自一些西方發達國家20世紀某個時期的經驗數據。以外,其他10個指標均達到現代化標準(見表2)。顯然,這個現代化標準是一個低標準,中國目前還是一個全面奔小康的經濟體,離全面現代化國家還有一定的差距。中國經濟目前也不能算作現代化的經濟體系。

表2中國現代化水平評估(2016年)

資料來源:除注明出處外,其他數據均來自中國國家統計局數據或根據這個數據推算得出。

英格爾斯標準實際上是一個工業現代化標準,并且只能算是20世紀70年代的工業現代化標準,還不能算是一個國家全面現代化的標準。站在今天的角度來看,前10個指標仍然有參考價值,但是這些指標的設定值大多偏低,這個標準體系顯然是過時了、落后了。特別是把人均GDP設定為大于3 000美元更是一個低標準。按照世界銀行的劃分,2016年高、中、低收入國家的標準是:低收入國家的人均國民年收入低于1 045美元;中低收入國家的人均國民年收入在1 046~4 125美元之間;中高收入國家的人均國民年收入在4 126~12 735美元之間;高收入國家的人均國民年收入在12 736美元以上。人均收入3 000美元只是中等收入國家中的低標準。

但是,不論是按照英格爾斯標準還是其他現代化標準,人均GDP都是衡量一個國家是否進入了現代化國家的首要指標。雖然高收入國家不等于現代化國家,但是國民收入(GDP)和人均收入達到一定的高水平能夠為現代化強國提供堅實的經濟基礎和物質基礎,GDP和人均GDP或人均GNI[注]GDP是按市場價格計算的一個國家(或地區)所有常住單位在一定時期內生產活動的最終成果,GNI是一個國家(或地區)所有常住單位在一定時期內收入初次分配的最終結果,即國民總收入是個收入概念,而國內生產總值是個生產概念,所以本文的人均收入指標采用的是人均GNI而不是人均GDP。水平是衡量一個國家是不是現代化國家的兩個重要的經濟指標。

中共十九大報告沒有就新時代兩步走戰略目標提出具體的數量指標,例如經濟增長率、GDP與人均GDP或人均GNI指標、翻幾番等,十九大報告強調的是經濟增長和發展的質量、效率、協調和美麗,強調促進中國經濟由高速度增長向高質量發展轉變。十九大報告提出“加快建設現代化的經濟體系”。如何建設現代化經濟體系?十九大報告給出的路徑是:堅持一個方針,就是質量第一、效率優先;堅持一條主線,就是深化供給側結構性改革;推動三大變革——質量、效率、動力;建設一個四位協同的產業體系——實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源;建設“三個有”的經濟體制——市場機制要有效、微觀主體要有活力、宏觀調控要有度。

可見,十九大報告不再強調數量指標特別是經濟增速高低的重要性,而是把經濟增長和發展的質量放在優先和突出位置,這既是基于中國經濟進入新常態所做出的判斷,也是對過去過分強調數量而產生的經濟發展過程中結構不協調和經濟發展付出的高代價的經驗總結。

但是,不強調數量指標不等于不要數量指標。經濟增長和發展的質量總是以一定數量為基礎的,沒有一定的數量,質量就無從談起。顯而易見的是,沒有一定的經濟增長率,就談不上經濟發展,更談不上由全面小康邁向現代化。

基于上述理由,本文著重考察現代化的兩個重要經濟指標——GDP和人均GNI,能否以及在什么條件下實現十九大提出的兩步走戰略目標。

二、新時代兩步走戰略目標實現的可能性分析

到21世紀中葉中國要實現的現代化強國的目標,不是瞄準一般的發達國家標準,而是發達國家中的強國標準,特別是美國。中國將在經濟總量(經濟規模)上趕超美國,在人均收入上達到高收入國家標準。

具體來說,到21世紀中葉,中國現代化強國的經濟目標是:(1)中國GDP規模趕上或超過美國。(2)中國人均GNI達到美國的50%。[注]2016年美國總人口3.23億,中國總人口13.83億,中國人口約為美國的4.28倍。所以,到21世紀中葉,中國GDP超越了美國,人均GDP和人均GNI也不可能趕上美國。根據世界銀行2016年的劃分標準,人均GNI達到美國的1/4(12 736美元)就進入了高收入國家行列。按3年平均匯率法計算,2016年高收入經濟體人均GNI平均為41 046美元,是2016年美國人均GNI(56 181美元)的73%,差不多是美國3/4。取1/4和3/4的均值即為美國人均GNI的50%。

下面對中美GDP和人均GNI增長的估計基于以下假設:(1)中美GDP增長沿襲2010—2017年增長趨勢,中美人均GNI增長沿襲2010—2016年增長趨勢。考慮到美國經濟正在復蘇和特朗普政府實施的美國復興計劃,以及中國經濟發展進入新常態和追求高質量而不是高速度發展階段,我們適當調高了2017年以后美國GDP增長率和人均GNI增長率,適當調低了中國GDP增長率和人均GNI增長率。(2)從2017年開始到本世紀中葉,中美經濟和世界經濟不會出現大的波動,也就是排除大的經濟波動對經濟增長的影響。(3)到本世紀中葉,人民幣與美元的匯率基本維持目前的水平,不會出現大幅度升值或貶值,或匯率雖有波動,但均值與目前的匯率水平相當。也就是排除匯率變動對中國GDP規模和人均GNI水平的影響。顯然,后兩個假設有些武斷。之所以做這樣的假設,是為了使問題分析簡化。因為經濟波動和匯率波動我們現在無法預測,并且這兩種波動既可以向上波動,也可以向下波動,也可以上下波動,我們目前無法預測今后30多年它們將如何波動和波動的幅度有多大。

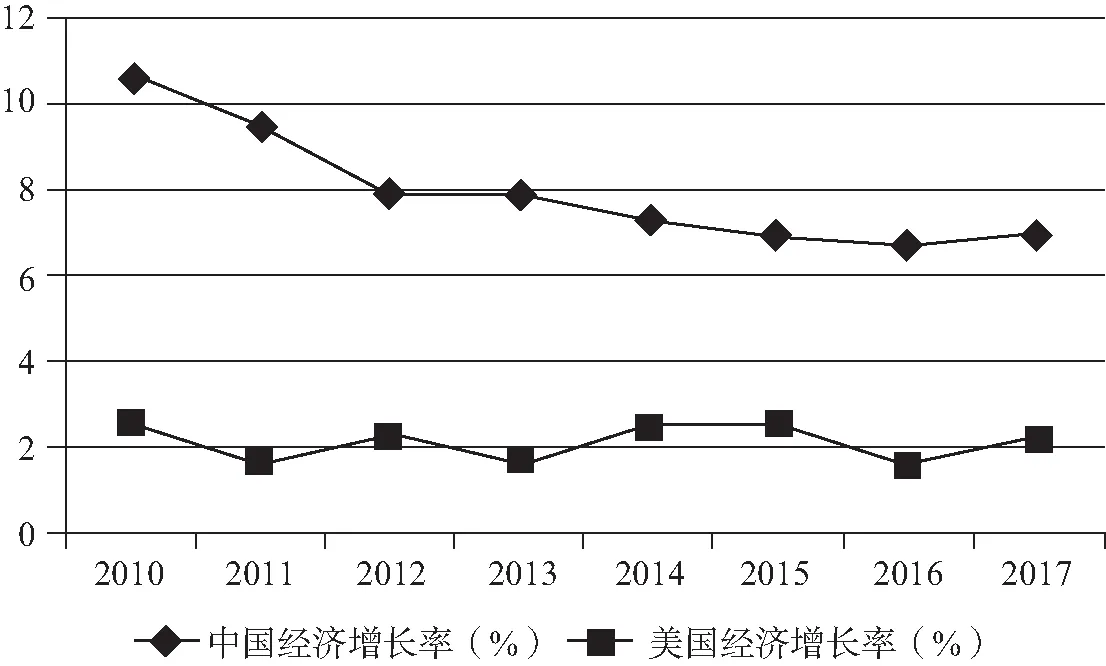

(一)經濟總量(GDP)中國趕上美國的時間節點

根據世界銀行數據,2010—2017年,美國實際GDP年均增速為2.1%,2016年美國GDP為18.624萬億美元。2010—2017年,中國實際GDP年均增速為8.0%,2016年中國GDP為11.199萬億美元[注]2017年各國GDP還是初步核算數,所以這里中美GDP用的都是2016年的最終核算數。(見圖1)。

圖1 中美實際GDP增長率(2010—2017年)

資料來源:中國數據來自中國國家統計局數據,美國數據來自世界銀行開放數據庫。

2010—2017年這8年,中國經濟增速是美國的3.8倍;2016年中國GDP是美國的60.1%,或者說,美國GDP是中國的1.66倍。

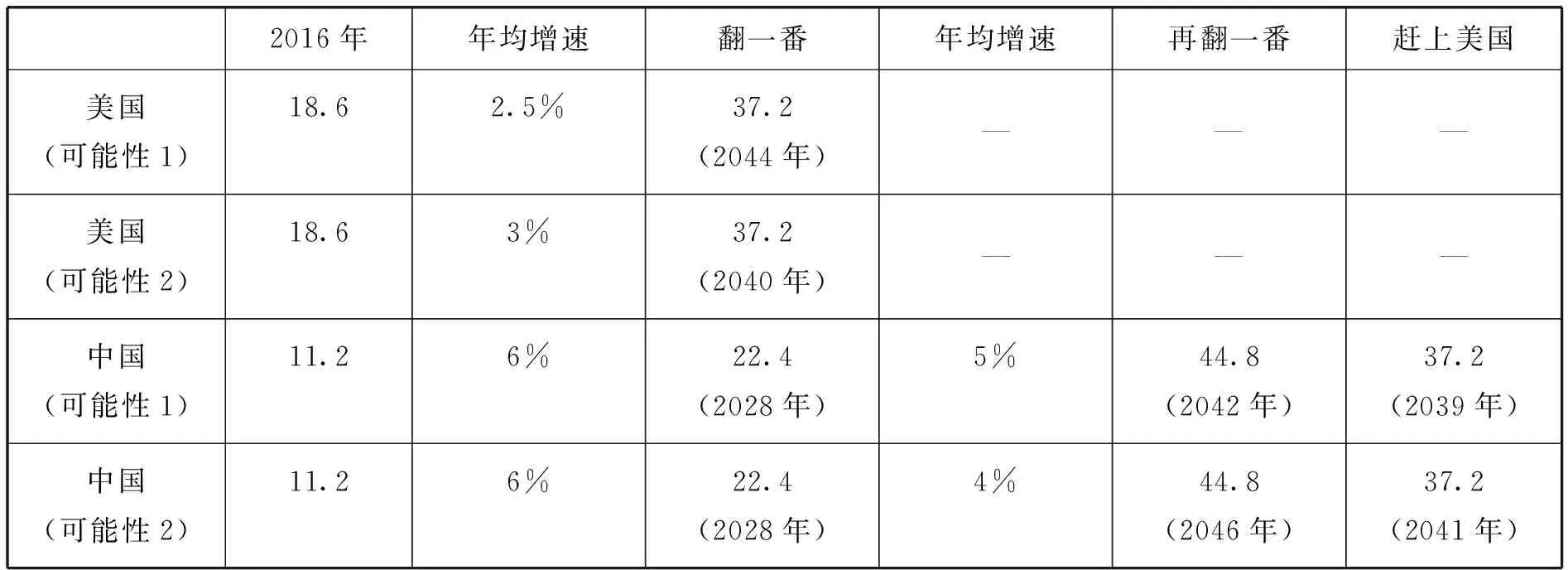

表3中國追趕美國GDP的時間節點(GDP:萬億美元)

根據近8年中美兩國的平均經濟增長率和以2016年的實際GDP(扣除物價變動因素,按現價美元計算)為基數,假設美國從2017年開始年均經濟增長率達到2.5%,則美國GDP翻一番達到37.2萬億美元的時間節點是2044年;如果美國從2017年開始年均經濟增長率達到3%,則其GDP翻一番達到37.2萬億美元的時間節點是2040年。如果中國自2017年開始年均經濟增長率為6%,則中國GDP翻一番達到22.4萬億美元的時間節點是2028年;如果2028年以后中國年均經濟增長率下降到5%,則GDP達到37.2萬億美元的時間節點是2039年;如果2028年以后經濟增長率下降到4%,則中國GDP達到37.2萬億美元的時間是2041年。不難看出,這里我對美國經濟增速給出的是樂觀的估計,而對中國經濟增速給出的是保守的估計。據此我們可以得出結論,在2040年前后,中國GDP規模追平美國沒有多少懸念;從21世紀40年代開始,中國經濟規模將躍居世界第一,成為世界第一大經濟體。

(二)中國人均GNI達到美國50%的時間節點

再來看中美人均GNI增長的比較。

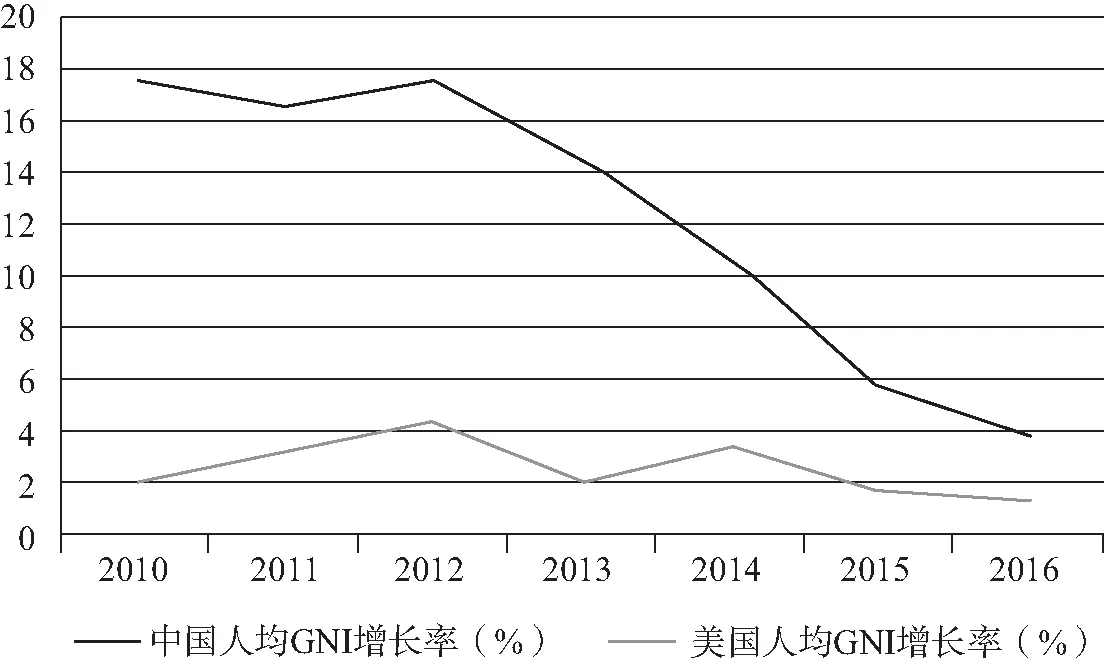

雖然2016年中國的GDP是美國GDP的60.13%,但是中國的人口規模目前約為美國的4.28倍,這導致中美兩國人均GDP和人均GNI差異懸殊。2016年美國和中國人均GNI分別為56 810美元和8 250美元,中國人均GNI只有美國的14.52%,或者說,美國人均GNI是中國的6.89倍。2010—2016年美國和中國人均實際GNI年均增速分別為2.4%和12.3%[注]世界銀行開放數據庫顯示,2010—2016年美國人均實際GDP年均增速為1.34%。根據中國國家統計局數據,2010—2016年中國人均實際GDP年均增速為7.56%,中國是美國的5.64倍。這個倍數接近于中美兩國人均GNI倍數。,見圖2。

圖2 中美實際GNI增長率(2010—2016年)

資料來源:世界銀行開放數據庫。

中美兩國人均GNI測算結果如表4所示。

表4中國人均GNI達到美國50%的時間節點(人均GNI:美元)

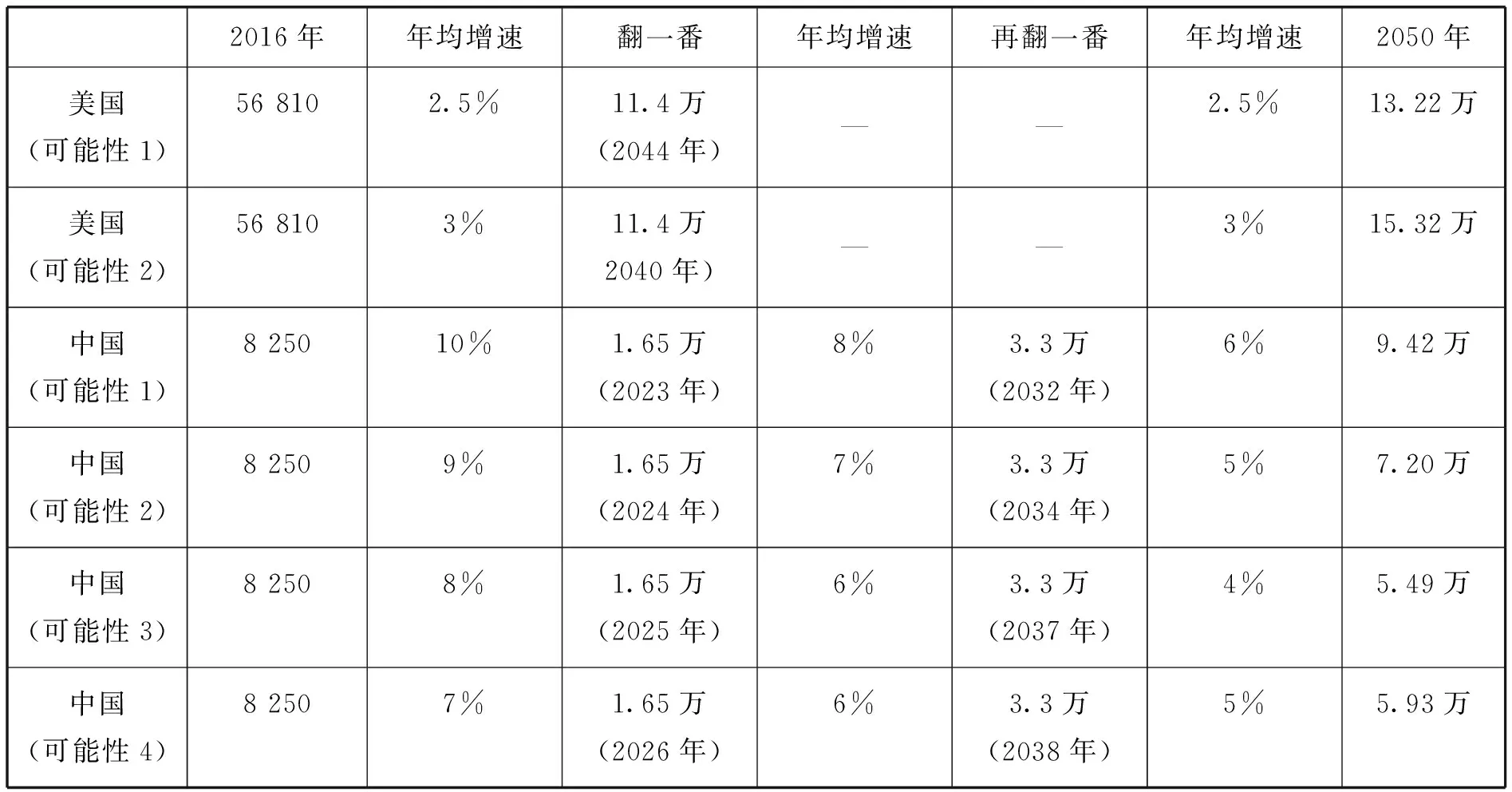

由于美國是目前世界上經濟最發達國家,GDP和人均GNI基數都很大,在正常情況下,其經濟保持低速穩定增長,所以我把美國人均實際GNI增長設想成以下兩種可能性:

可能性1:如果自2017年開始美國人均實際GNI年均增速達到2.5%,那么美國人均實際GNI翻一番、達到11.4萬美元的時間是2044年,2050年美國人均GNI將達到13.22萬美元。

可能性2:如果自2017年開始美國人均實際GNI年均增速達到3%,那么美國人均GNI達到11.4萬美元的時間是2040年,2050年美國人均GNI將達到15.32萬美元。

如圖2所示,2010—2014年中國人均實際GNI增速在10.6%~17.6%之間,但是此后大幅度下滑,2015年和2016年的增速分別只有5.7%和3.8%。考慮到中國經濟進入新常態,體制還在轉軌時期,可能會出現人均GNI增長的大幅波動,以及隨著GDP和人均GNI的增大,其增速將會不斷走低的趨勢,我把中國人均實際GNI增長設想成以下四種可能性:

可能性1:如果自2017年開始中國人均實際GNI年均增速為10%,那么中國人均GNI翻一番、達到1.65萬美元的時間是2023年。如果2023年以后人均實際GNI年均增速降低到8%,那么中國人均GNI再翻一番、達到3.3萬美元的時間是2032年。如果2032年以后人均實際GNI年均增速可以保持6%,那么到2050年中國人均實際GNI將達到9.42萬美元。

可能性2:如果自2017年開始中國人均實際GNI年均增速為9%,那么中國人均GNI翻一番、達到1.65萬美元的時間是2024年。如果2024年以后人均實際GNI年均增速降低到7%,那么中國人均GNI再翻一番、達到3.3萬美元的時間是2034年。如果2034年以后人均實際GNI年均增速可以保持5%,那么到2050年中國人均實際GNI將達到7.20萬美元。

可能性3:如果自2017年開始中國人均實際GNI年均增速為8%,那么中國人均GNI翻一番、達到1.65萬美元的時間是2025年。如果2025年以后人均實際GNI年均增速降低到6%,那么中國人均GNI再翻一番、達到3.3萬美元的時間是2037年。如果2037年以后人均實際GNI年均增速可以保持4%,那么到2050年中國人均實際GNI將達到5.49萬美元。

可能性4:如果自2017年開始中國人均實際GNI年均增速為7%,那么中國人均GNI翻一番、達到1.65萬美元的時間是2026年。如果2026年以后人均實際GNI年均增速降低到6%,那么中國人均GNI再翻一番、達到3.3萬美元的時間是2038年。如果2038年以后人均實際GNI年均增速可以保持5%,那么到2050年中國人均實際GNI將達到5.93萬美元。

我們看到,根據中國人均GNI增長的第一種可能性,無論美國人均GNI增速是2.5%還是3%,到2050年中國人均GNI都會超過美國的50%。根據中國人均GNI增長的第二種可能性,如果美國人均GNI增速是2.5%的話,到2050年中國人均GNI能夠超過美國的50%;但如果美國人均GNI增速是3%的話,到2050年中國人均GNI將達到美國的47%,接近50%。根據中國人均GNI增長的第三種和第四種可能性,不論美國人均GNI增速是2.5%還是3%,到2050年中國人均GNI都無法達到美國的50%。

根據上面的推算我們發現,要實現兩步走戰略目標,保持一定的經濟增長速度是必要的。中國未來的經濟發展應當是在不斷提高經濟發展質量的過程中保持中高速增長。這個中高速增長是指人均實際GNI年均增速至少應保持在6%至8%之間。在中國人均GNI增長的第三種可能性中,如果2017—2025年人均GNI增長8%,2026—2050年人均GNI增長6%,那么2050年中國人均GNI將達到7.04萬美元,差不多是美國2050年人均GNI的50%。

上述估算結果告訴我們,到本世紀中葉,中國人均GNI要達到美國的50%是有一定的挑戰性的。

不難發現,如果從現在到21世紀中葉這30多年內,人民幣兌美元不斷升值,和(或)中國人口規模減小,例如由目前的接近14億人口降低到12億或10億,那么在同樣的經濟增速條件下,將使中國人均GNI水平提前達到美國的50%(在中國經濟保持中高速增長的條件下),或使中國人均GNI達到美國50%的概率大為提高(在中國經濟保持中低速增長的條件下)。

由上面的推算我們也發現,根據2010年以來的人均實際GNI年均增速和經濟轉軌轉型的情況推算,中國跨越中等收入陷阱、進入高收入國家是不成問題的,到基本實現現代化的21世紀30年代,中國人均實際GNI將超過3萬美元,達到3.3萬美元。按照世界銀行2016年的劃分標準,人均實際GNI在4 126~12 735美元之間為中高收入國家,人均實際GNI在12 736美元以上的為高收入國家。按照現在的全球經濟增長速度(年均3%上下),到21世紀30年代中高(中上)收入國家的人均GNI上限很難超過3萬美元。

從動態來看,到21世紀中葉,中國將進入高收入國家行列,但是從人均GNI來看,還只是高收入國家中的平均水平以下的經濟體。中國要在高收入國家中躍居中等水平以上,還有相當長的路要走。

三、中國經濟增長還能再創奇跡嗎?

上面的分析表明,在正常情況下,中國經濟總量在2040年前后趕上美國,中國人均收入在21世紀40年代跨越中等收入陷阱,是大概率事件。但是,中國人均收入要在21世紀中葉達到美國的50%則具有一定的挑戰性。

中國人均GNI要在21世紀中葉達到美國的50%,意味著從2017年開始到21世紀中葉,中國GDP必須保持年均4.5%~6.0%的增速,而GNI還必須保持高于GDP的年均增速。

改革開放以來,中國經濟已經保持了38年(1979—2016年)年均增速超過9%的超高和超長紀錄,到21世紀中葉,中國經濟增長還能再次創造長期中高速增長奇跡嗎?我的看法是,確實有難度,但并非不可能。

有一種觀點認為,在20世紀下半葉以來的世界經濟發展史中,只有日本和韓國創造了長期高增長的紀錄。但是,日本經濟的年均增速超過8%的高增長只保持了24年(1950—1973年),韓國經濟的年均增速超過8%也只保持了34年(1963—1996年),中國經濟保持了38年的高增長已經超越了日本和韓國,接下來不可能再保持30多年的中高速增長了,中國經濟將和發達國家經濟增長走過的軌跡一樣,將進入年均3%上下的低速增長階段。

上述觀點不無道理。但是我認為,中國經濟有自己的特色和優勢,有自己獨特的發展模式和發展道路,不能完全比照日本、韓國和其他發達國家的經濟發展軌跡來刻畫中國經濟的未來發展。

我們看到,日本經濟高增長的終結是由于1971年和1973年兩次國際石油危機對日本經濟的打擊,后來又遭遇1997年東南亞金融危機的沖擊;韓國經濟高增長的結束是由于1997年東南亞金融危機的沖擊。如果沒有這些大的外部沖擊,日本經濟和韓國經濟很可能還有持續若干年的高增長。

更重要的是,我們不能依據日本和韓國的高增長持續時間的長短來裁量中國經濟高增長和中高速增長的周期長短,日本經濟和韓國經濟高增長的終結不等于是中國經濟增長的宿命。主要原因在于:(1)無論是原材料、能源的進口還是產品的出口,日本經濟和韓國經濟對國際經濟的依賴程度遠遠高于中國經濟,外部沖擊對這兩個經濟體的影響很大。1997年東南亞金融危機和2008年國際金融危機雖然也對中國經濟造成不小的負向沖擊,但是由于中國經濟的獨立性和自主性較高,經濟的底盤大而穩固,加上中國政府的宏觀調控能力強,中國經濟能夠在危機沖擊之后較好地通過深化改革和調整優化經濟結構來恢復經濟增長。(2)中國有13億多人口,有獨立完整的國民經濟體系,并且處在小康經濟向現代化經濟的轉換時期,國內市場廣闊,內需是支撐中國經濟發展的主要力量,并且內需增長仍然有較大的空間。(3)中國幅員遼闊,人口眾多,人力資源和自然資源遠比日本和韓國豐富。特別是中國廣大農村和農業還不發達,中國西部的經濟發展水平還落后東部地區很多,中國的城鎮化水平還不高,制造業發展和工業化水平還沒有進入世界第一梯隊,第三產業在三次產業中占比還不到53%,這些意味著中國經濟增長和經濟發展還有很大的潛力,中國經濟發展還有很大的空間。花盆中的樹木不能長得像田野或山嶺中的樹木那樣高大,是因為花盆中的土壤沒有田野或山嶺中的土壤寬厚。

從經濟方面來看,兩步走戰略目標面臨的現實挑戰是,在未來30多年里,我們既要提高經濟發展質量,又要保持中高速增長,如何在實現高質量發展中保持中高速增長是我們必須要做好的大文章。進一步來看,提高經濟發展質量,需要轉變經濟發展方式,優化經濟結構,建設現代化經濟體系,提高勞動生產率、全要素生產率和資源配置效率;保持中高速增長,需要形成中國經濟增長的新動力,需要找到推動中高速增長的動力源。

我們實事求是地分析實現兩步走戰略目標的可能性和條件是為了克服盲目樂觀和過于保守這兩種偏向,使我們能夠從中國的實際出發,正視面臨的困難和挑戰,制定并實施切實可行的發展策略和政策,積極創造條件,實現新時代兩步走戰略目標。

從總體上看,實現新時代兩步走戰略目標需要我們積極創造以下條件,做出以下努力,為高質量發展和中高速增長提供可靠支撐。

(一)政治和社會穩定

政治和社會穩定是保證經濟穩定可持續發展的必要條件。一個社會矛盾頻發、沖突不斷的經濟體不可能有良好的投資環境、生產環境和消費環境,微觀經濟主體不可能形成樂觀、穩定的預期,從而無法保持長期穩定的消費、投資和經濟發展。政治和社會動蕩必然導致經濟秩序混亂和經濟主體信心喪失。一些拉美國家之所以陷入中等收入陷阱而不能突圍,就是因為這些國家長期存在宗教沖突、民族矛盾和黨派之爭。印度建立市場經濟制度早于中國,也是一個人口大國和資源大國,并且地緣政治環境好于中國,印度的經濟發展之所以落后于中國,主要原因就是其政治和社會不穩定,全國上下凝聚力不強,宗教沖突和種族沖突不斷。

以經濟建設為中心,一心一意謀發展,少喊口號,多干實事,是我國改革開放以來經濟發展取得輝煌成就的重要途徑和重要經驗,今后仍然需要這樣做。“上下同欲者勝。只要我們13億多人民和衷共濟,只要我們黨永遠同人民站在一起,大家擼起袖子加油干,我們就一定能夠走好我們這一代人的長征路”[注]習近平:《2017年新年賀詞》,載《人民日報》,2016-12-31。,就一定能實現現代化強國的目標。

(二)不斷擴大對外開放

我們上述的估算表明,到21世紀中葉,中國人均GNI要達到美國的50%左右,中國GNI的增速必須高于GDP增速1個百分點上下。這就要求在今后30多年的經濟發展過程中,中國來自國外的凈要素收入要保持一定的正增長;這種正增長主要是通過更多的中國生產要素(資本和勞動力)和企業走向國際市場來實現。

中國經濟之所以在改革開放后能夠實現跨越式、加速度發展,一條基本經驗就是中國經濟不斷擴大開放,更深更廣地融入經濟全球化。21世紀初,中國成為WTO成員國大大促進了中國的進出口繁榮增長和經濟繁榮增長,“一帶一路”建設將是中國經濟在21世紀擴大開放的重要實現路徑,將是中國GNI增長的重要支撐。

(三)不斷推進改革和制度創新

中國經濟最近40年的高增長主要得益于體制改革和制度轉軌,體制改革和制度轉軌給經濟發展注入了活力和新的動力,今后的高質量發展和中高速增長需要借力于全面深化改革和制度創新。

全面深化改革和制度創新的總體目標是要建立這樣一種制度和體制:能夠有效地把個人的自我改善的欲望和逐利動機轉化成對經濟和社會有利的行為,充分調動個人和企業創新創業的積極性,促進國民財富穩定增長。

當前中國經濟體制改革和制度創新的重點內容是:(1)如何把社會主義制度和市場經濟的有機融合落實到體制機制創新建設上來。(2)在中國社會主義市場經濟中如何構建政府與市場的新型關系,既發揮市場機制在資源配置中的決定性作用,又發揮政府在宏觀調控和經濟治理方面的積極、有效的作用。(3)政治體制改革如何與經濟體制改革相協調相配合。(4)如何通過產權制度、土地制度和分配制度深化改革和制度創新使人才、企業安心在國內長期發展,在國內進行長期投資。(5)如何通過改革減少或消除經濟活動中的特權與壟斷,消除生產要素和產品自由流動的障礙,構建相對獨立、平等的市場主體和充分競爭的市場體系。

(四)深化供給側結構改革,建立現代化經濟體系

中共十八大以來,通過實施供給側結構性改革,中國經濟結構不斷得到調整和優化,經濟結構出現重大變革,經濟體系逐步走向現代化。但是,經濟結構調整是一個長期的、動態的過程,不可能畢其功于一役,也不可能一勞永逸。供給側結構性改革,經濟結構調整、優化和升級,建立現代化經濟體系將是我們的一項長期任務,將是我國經濟工作的主線。經濟結構失衡和僵化,經濟發展不可能是平穩的和持續的,更談不上是高質量的。

在當前供給側結構性改革過程中,一項重要的改革是對調結構的方式進行改革,應當把以政府為主導的調結構轉向以市場機制為主導的調結構。[注]方福前:《中國式供給革命》,第八章,北京,中國人民大學出版社,2018。經濟結構是否合理、是否優化,是否合乎現代化經濟體系的要求,主要看供給結構是否符合需求結構和需求水平的要求,經濟結構是否與現有的技術結構和技術水平相匹配,是否隨著技術進步和需求結構變化而不斷調整和升級。需求及其結構變化,技術進步及其技術結構變化,是推動供給結構和經濟結構變化的動因,供給結構和經濟結構能否及時地隨著需求和技術變化而得到調整,主要是依靠市場機制自動調節而不是政府的事后干預或亡羊補牢。

(五)轉換經濟發展動能,尋找長期增長的新動力

中國近40年經濟高增長的主要源泉是高要素投入、高資源消耗和高人口紅利。到目前為止,支撐中國經濟增長的技術進步主要是進口技術、模仿創新和改進型創新。未來的中國經濟高質量發展和中高速增長必須依靠自主創新和顛覆型創新。要素提質增效、優化資源配置和提高全要素生產率是中國經濟增長新動力的“三引擎”。[注]方福前:《深化供給側改革,推動高質量發展》,載《中國社會科學報》,2018-01-03。

推動一個經濟體長期增長和發展的動力源主要是自由寬松的市場環境,個人和企業創新創業的積極性,以及建立在自主創新基礎上的技術進步,而提供這種動力源的則是有效率的制度環境。所謂有效率的制度環境就是法治的、自由的和遵守誠信的制度環境。因此,歸根結底,實現新時代兩步走戰略目標依賴于改革的深度和力度。