MRI在宮頸癌的診斷及術前分期中的應用研究

宋愛平,包亞紅

(海門市人民醫院影像科,江蘇 海門 226100)

宮頸癌的發病率在女性惡性腫瘤中高居第二。宮頸癌的早期發現及治療隨著早期篩查工作的推廣得以實現,但年輕女性的發病率逐年增高[1]。宮頸癌的術前分期對于臨床確定合適的治療方案以及預后評估有著重要的參考價值。臨床上傳統的脫落細胞學檢查對腫瘤的浸潤深度、范圍以及淋巴結轉移的情況評估難以實現[2]。隨著MRI技術及其功能成像的推廣應用,MRI已經成為宮頸癌的首選影像學檢查方法。本文收集了30例宮頸癌的影像、臨床資料進行回顧性分析,以探討MRI在宮頸癌的診斷及術前分期中的臨床應用價值。

1 資料與方法

1.1一般資料:收集經我院診治并經手術病理證實的宮頸癌患者30例,其中鱗癌27例,腺癌3例;年齡27~ 56歲,平均45.3歲。患者臨床癥狀主要為:陰道分泌物增多8例,陰道接觸性出血或不規則出血19例,絕經后出血3例。

1.2設備與方法:采用Siemens avanto1.5T磁共振掃描儀和腹部相控陣線圈。常規掃描序列為:橫軸位TSE T2WI(TR 4400ms,TE 104 ms,層厚/層間隔4 mm/0.8 mm,矩陣256×256,FOV 250 mm,激勵次數2);橫軸位SE T1WI(TR 800 ms,TE 12 ms,層厚/層間隔4 mm/0.8 mm,矩陣256×256,FOV 250 mm,激勵次數2);軸位、矢狀及斜冠狀位(子宮長軸位)T2WI壓脂掃描;DWI(TR 4 300 ms,TE 82 ms,層厚/層間距4 mm/0.8 mm,矩陣256×256,FOV 360 mm,激勵次數5,b值為400、800 s/mm2);增強掃描對比劑為釓噴酸葡胺,劑量為15~20 ml,注射速率為3 ml/s,隨后加注生理鹽水30 ml,采用3D-VIBE序列T1WI壓脂軸位掃描(TR 5.42 ms,TE 2.34 ms,層厚3 mm,矩陣256×256,FOV 360 mm,翻轉角度10度),在開始注射后20~25 s、60~70 s,2~3 min掃描分別獲得動脈期、靜脈期以及平衡期的圖像,然后再獲取矢狀位、斜冠狀位(子宮長軸位)延遲圖像。

1.3影像學分析及評價:在Pacs系統上進行閱片、分析,由2名高年資MRI診斷醫師在病理分期不知情的情況下對MRI圖像分別進行閱片、觀察,并作出分期的判斷,意見有分歧時,經2名醫師商量確定。MRI分期參照2009年國際婦產科聯盟(FIGO)新分期標準,Ⅰa期為鏡下浸潤癌,浸潤深度≤5 mm,水平擴散≤7 mm,Ⅰb期腫瘤局限性宮頸,Ⅱa期腫瘤超越宮頸(未累及陰道下1/3),但無宮旁浸潤,Ⅱb期腫瘤超越宮頸,且有宮旁浸潤,Ⅲa期腫瘤累及陰道下1/3,未擴展到骨盆壁,Ⅲb期腫瘤擴展至骨盆壁和(或)引起腎盂積水或腎無功能,Ⅳa期腫瘤播散至鄰近器官,Ⅳb期腫瘤播散至遠處器官。再將分期結果與臨床分期結果、術后病理分期結果進行對比、分析。

1.4統計學方法:采用SPSS17.0軟件進行統計學分析,以術后病理分期結果為標準,計算出MRI診斷宮頸癌的敏感性、特異性以及MRI、臨床對宮頸癌分期的準確率,兩種方法的準確率的比較采用卡方確切概率法。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1宮頸癌的MRI表現:30例宮頸癌中27例為鱗癌,3例為腺癌。30例中3例于MRI圖像上未見明顯病灶顯示,27例病灶顯示清楚,其中25例呈類圓形,2例呈不規則形; 8例腫瘤累及陰道,2例見宮旁條索狀、條片狀影,2例伴有腹腔、盆腔淋巴結轉移。

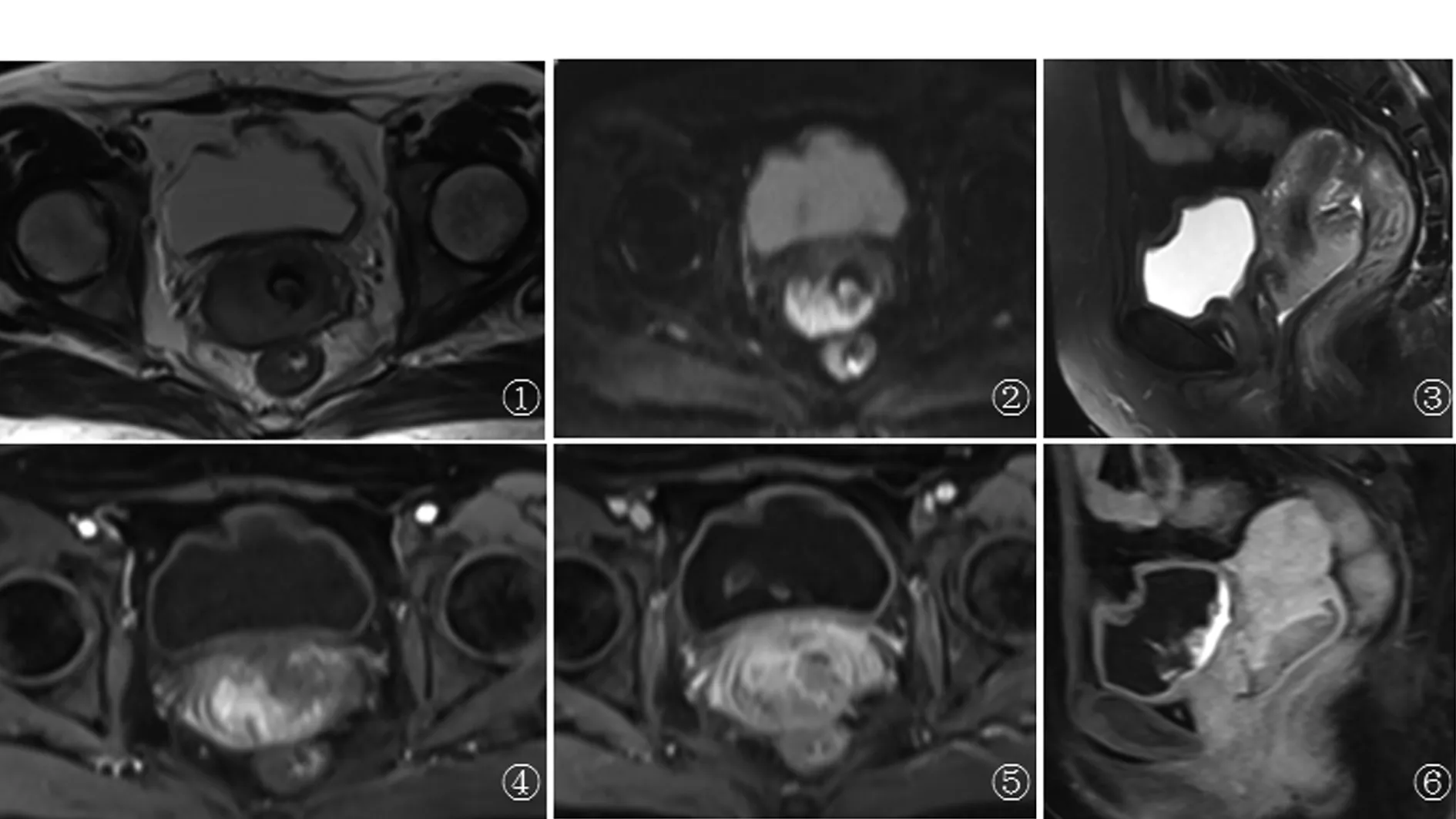

腫瘤在T1WI上26例呈等信號,1例呈略低信號,T2WI及其脂肪抑制序列27例均呈高信號,DWI序列(b值為800 s/mm2)27例均呈現高信號;增強掃描動脈期23例腫瘤呈中等度或明顯強化,4例腫瘤呈輕度強化,門脈期及延遲期腫瘤均呈輕度強化,與正常子宮肌層相比呈相對低信號,見圖1。

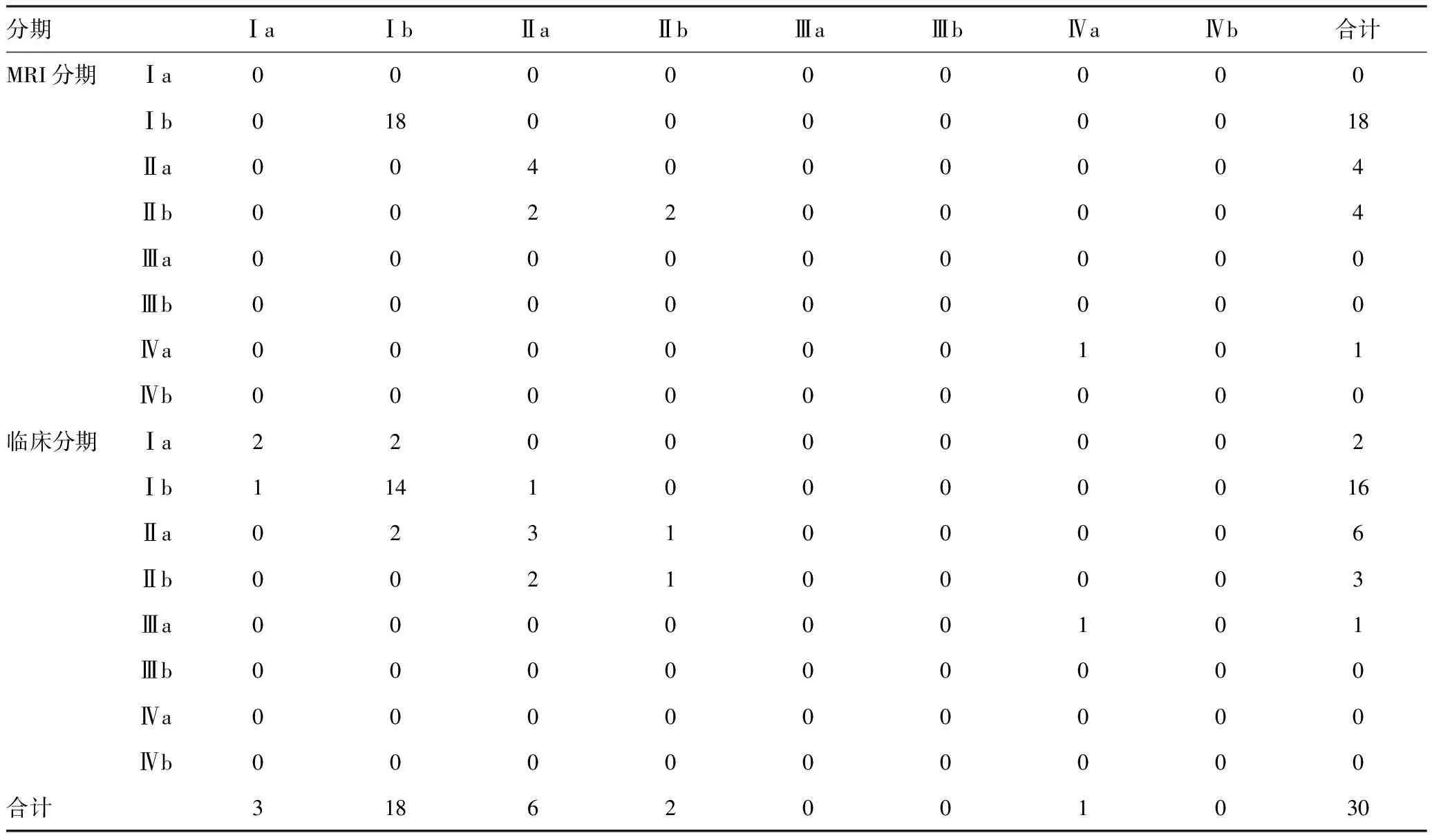

2.2宮頸癌的MRI分期、臨床分期與術后病理分期比較:30例宮頸癌均為手術病例,其中Ⅰa期3例,Ⅰb期18例,Ⅱa期6例,Ⅱb期2例,Ⅳa期1例。MRI對宮頸癌的分期結果為:Ⅰa期病變未檢出,Ⅰb期18例,Ⅱa期4例,Ⅱb期4例,Ⅳa期1例;MRI診斷宮頸癌的敏感性為90%,特異性為100%,分期準確率為83.3 %(25/30)。臨床分期結果為:Ⅰa期4例,Ⅰb期13例,Ⅱa期6例,Ⅱb期4例,Ⅲa期1例;臨床分期準確率為67.7 %(20/30)。MRI分期與臨床、術后病理分期結果的比較,見表1。

表130例宮頸癌MRI分期、臨床分期與術后病理分期比較

分期ⅠaⅠbⅡaⅡbⅢaⅢbⅣaⅣb合計MRI分期Ⅰa000000000Ⅰb01800000018Ⅱa 004000004Ⅱb002200004Ⅲa000000000Ⅲb000000000Ⅳa000000101Ⅳb000000000臨床分期Ⅰa220000002Ⅰb11410000016Ⅱa023100006Ⅱb002100003Ⅲa000000101Ⅲb000000000Ⅳa000000000Ⅳb000000000合計31862001030

圖1 圖①~⑥為Ib期宮頸癌。圖①~③為T2WI、DWI及矢狀位T2WI抑脂序列,腫瘤呈高信號;圖4~6為增強掃描,圖④為動脈期,腫瘤強化明顯,圖⑤、⑥為延遲期圖像,腫瘤強化減退,呈相對低信號

3 討論

MRI具有多方位、多參數成像的特點,對軟組織分辨率較高。正常宮頸在T2WI圖像上可分為三層,內層黏膜呈明顯高信號,中間基質層呈低信號,肌外層呈中等信號;在T1WI上呈略低信號,但分層不清。在DWI圖像上黏膜呈高信號,宮頸基質呈低信號,肌外層呈略高信號。

宮頸癌在MRI上主要表現為宮頸不對稱增厚或結節狀腫塊,腫瘤在T1WI上呈等或略低信號,顯示欠佳,在T2WI上腫瘤顯示較清楚,呈較高信號。當腫瘤較小或匍匐生長時,宮頸形態變化不明顯,容易漏診。DWI可以檢測活體組織內微觀水分子的運動信息,反應水分子的擴散受限程度。惡性腫瘤常因細胞密度增加,細胞間隙減小導致水分子活動受限明顯[3],因此DWI對于惡性腫瘤的顯示非常敏感,宮頸癌在DWI序列(b值為800 s/mm2)呈現高信號。DWI可以作為常規MRI檢查的補充序列。

增強掃描后腫瘤于動脈期強化明顯,門脈期及延遲期腫瘤均呈輕度強化,與正常子宮肌層相比呈相對低信號,腫瘤的強化呈“速升緩降”型。林梅等研究發現子宮頸癌在動脈早期及延時300 s以后組織對比度最好,分別呈高信號、環形外緣高中間低信號[4]。本組病例在增強后未延時至300 s掃描,有待于進一步研究。

宮頸癌的術前分期是制定診療計劃及治療方案的重要依據,正確的治療方案能有效改善患者預后及降低宮頸癌的死亡率。宮頸癌在T2WI上呈較高信號,腫瘤的較高信號與宮頸基質的低信號及宮旁脂肪的明顯高信號對比良好,對腫瘤的形態、邊界以及宮頸基質浸潤的深度顯示清楚,T2WI被認為是宮頸癌診斷和分期的重要成像序列[5]。當腫瘤較小伴有炎癥時,兩者在T2WI上均呈現高信號,不能區分兩者的分界,增強掃描延遲期腫瘤呈低信號,與炎性組織分界清晰。DWI對于惡性腫瘤的顯示非常敏感,但對于解剖細節的顯示不如T2WI,難以準確判斷腫瘤對肌層的浸潤深度及宮旁浸潤情況。

宮旁浸潤的判斷主要為宮旁脂肪間隙內出現條索狀、暈狀稍高信號,宮頸外緣毛糙或子宮漿膜層低信號帶顯示欠清。本組病例中2例MRI分期為Ⅱb,術后病理分期為Ⅱa期,出現了高估現象。劉曉蓓等認為宮頸癌伴宮頸糜爛時,可能導致子宮漿膜層的信號改變,從而造成對宮旁侵犯的高估[6]。這2例高估病例也可能為伴有宮頸糜爛的原因。

因此,MRI對宮頸癌診斷和分期的判斷需結合常規平掃、DWI及增強掃描。本組病例中3例Ⅰa期宮頸癌MRI未發現病灶,MRI對Ⅰa期宮頸癌的診斷優勢不明顯,這可能與腫瘤較小、檢查前患者行宮頸活檢有關[7];其余27例Ⅰb期以上宮頸癌MRI顯示清楚,MRI診斷宮頸癌的敏感性為90%,特異性為100%,分期準確率為83.3 %,本組病例對Ⅰb宮頸癌的分期準確率為100%;而臨床對宮頸癌分期的準確率為67.7%。MRI對宮頸癌分期的準確率明顯高于臨床,兩者之間差異存在統計學意義(χ2=7.13,P<0.01)。本組病例中1例Ⅳa期宮頸癌位于宮頸前唇,腫瘤與膀胱間分界欠清,而臨床常規檢查不容易發現。

由此可見,MRI診斷宮頸癌的敏感性、特異性較高,MRI對于Ⅰb期以上宮頸癌的診斷有明顯優勢,對宮頸癌的分期準確性明顯高于臨床。MRI檢查是宮頸癌診斷及術前分期的最佳影像學方法,為臨床制定合理的治療方案提供可靠的依據。