鼻中隔偏曲伴慢性鼻竇炎鼻內鏡下手術效果觀察

譚 偉

(成都市第六人民醫院,四川 成都 610051)

近年來,隨著工業化發展進程的加速,空氣質量的污染,由此導致慢性鼻竇炎的發病率呈井噴式增長,且免疫力低下的人群是該病的高發群體[1]。而鼻中隔偏曲往往伴隨鼻竇炎同時出現。該病的主要臨床癥狀表現為鼻癢、鼻塞、夜鼾、頭痛、流涕等,對患者的生活質量產生嚴重的影響。據可靠調查研究結果顯示[2],將鼻內鏡手術方式應用于鼻中隔偏曲伴慢性鼻竇炎鼻患者的臨床治療中,收效顯著。本文就2014年3月~2017年8月,我院耳鼻喉科收治的鼻中隔偏曲伴慢性鼻竇炎患者73例,展開探析。現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:選擇2014年3月~2017年8月,我院耳鼻喉科收治的鼻中隔偏曲伴慢性鼻竇炎患者73例,以收治時間先后順序為依據,將其劃分為觀察組(n=37)和對照組(n=36)。對照組中男18例,女18例,年齡32~51歲,平均(41.57±1.31)歲,病程1~3年,平均(1.39±0.14)年,其中慢性鼻竇炎Ⅰ型19例、Ⅱ型11例、Ⅲ型6例,鼻中隔偏曲發病部位雙側26例、單側10例;觀察組中男19例,女18例,年齡33~50歲,平均(41.55±1.29)歲,病程1~3年,平均(1.41±0.13)年,其中慢性鼻竇炎Ⅰ型18例,Ⅱ型13例,Ⅲ型6例,鼻中隔偏曲發病部位雙側26例,單側11例。在基本資料的比對上,兩組均借助SPSS軟件完成,差異無統計學意義(P>0.05),試驗可行。

1.2方法:傳統經鼻外經路手術方式于對照組應用[3],鼻內鏡聯合手術于觀察組應用。具體操作如下:取患者平臥棄枕體位,在沙袋或啫喱圈的輔助下完成頭部固定,雙手放置于身體兩側。以患者的實際情況為依據,選擇適合其使用的麻醉方式。眼部涂抹眼膏后,貼膜覆蓋,常規消毒鋪巾,借助玻璃器完成鉤突的剝離,在剪刀的輔助下,將其剪斷,篩竇使用鉗子夾住,血液的清除借助吸引器完成,壓迫止血在紗條的作用下實現,選擇角度不同的篩竇鉗,將篩竇組織開放,主要的開放順序如下:篩竇自然口-后組篩竇,壓迫止血,選擇較細的吸引器以及鼻剝離器將上鼻甲后下部分剝離,壓迫止血[4]。針對鼻中隔偏曲,在切口的選擇上,多以偏曲一側為主,以便于對切口的長度位置進行掌控,沿鼻底方向蔓延,盡可能的將鼻內鏡置入對患者骨瓣、黏膜及其骨瓣膜產生的影響降低最低。在手術的過程中,也應該對骨膜進行充分保護,由于骨與軟骨分離不佳,極有可能導致骨質去除時,與黏膜粘連,導致撕裂穿孔的發生,因此,應予以格外重視。術畢,鼻腔填塞主要借助于膨脹海綿,但是在填塞數量上應該科學合理的進行調整,以免因填塞數量過多,影響血液循環,進而導致黏膜缺血性壞死的發生[5]。

1.3觀察指標:對兩組疼痛評分、不良反應發生率及其治療有效率指標進行評價分析和比對。

1.4評價標準:治療效果評判依據:痊愈:臨床癥狀消失,未出現膿狀分泌物,鼻中隔矯正,創口愈合良好;有效:臨床癥狀基本消失,存在少量膿性分泌物,鼻中隔矯正,創口基本愈合;無效:臨床癥狀未改善,有大量膿性分泌物流出,鼻中隔矯正效果差,創口愈合程度差。總有效率=(痊愈例數+有效例數)/總例數×100%[6]。

疼痛評分依據:采用VAS法,對患者疼痛情況進行評估:≤3分:輕微疼痛,能忍受;4~6分:疼痛并影響睡眠,能忍受;7~10分:疼痛難忍。滿分10分,分數與患者疼痛程度成正比。

2 結果

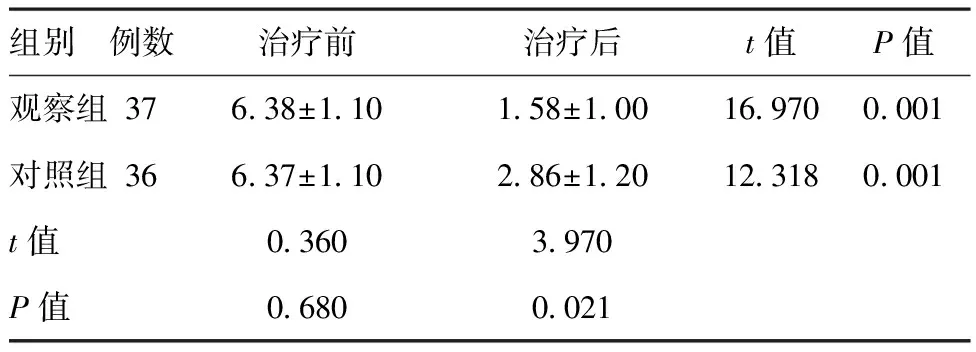

2.1VAS評分:觀察組在疼痛評分指標上,相比較對照組而言,改善明顯更優,組間對比差異有顯著統計學意義(P<0.05)。見表1。

組別例數治療前治療后t值P值觀察組376.38±1.101.58±1.0016.9700.001對照組366.37±1.102.86±1.2012.3180.001t值0.3603.970P值0.6800.021

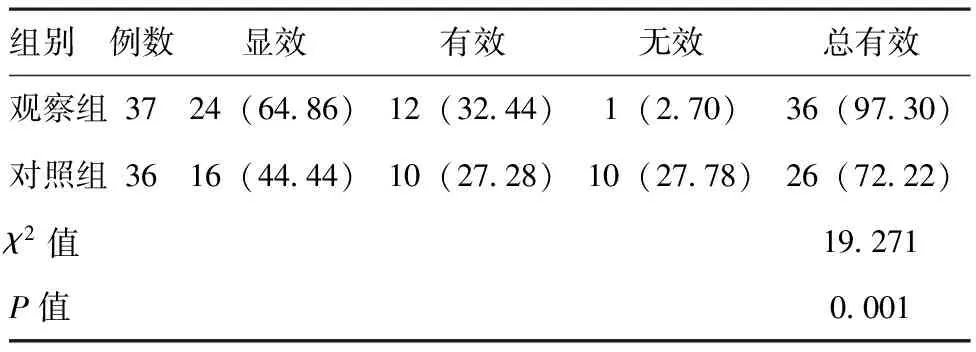

2.2治療效果:觀察組在治療效果指標上,相比較對照組而言,改善明顯更優,組間對比差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2兩組治療效果比對[例(%)]

組別例數顯效有效無效總有效觀察組3724(64.86)12(32.44)1(2.70)36(97.30)對照組3616(44.44)10(27.28)10(27.78)26(72.22)χ2值19.271P值0.001

2.3不良反應發生率:觀察組中發生鼻腔粘連2例,不良反應發生率為5.41%,對照組中發生鼻腔粘連4例,鼻中隔穿孔2例,不良反應發生率為16.67%。觀察組在不良反應發生率指標上,相比較對照組而言,明顯更低,組間對比差異有顯著統計學意義(χ2=11.017,P=0.001)。

3 討論

鼻中隔偏曲伴慢性鼻竇炎作為耳鼻喉科疾病之一,近年來的發病率呈井噴式增長。傳統的經鼻外徑路手術治療方法雖然可以使得病變組織在最大程度上得以清除,但是該手術方式對人體所造成的損傷也相對較大,因此,在術后患者需要利用較長的時間進行恢復。除此之外,使用該手術方式治療,也極有可能出現鼻腔粘連、鼻中隔穿孔、腦脊液鼻漏等不良反應現象出現[7]。近年來,隨著醫學發展水平的不斷進步,以及相關學研究的不斷深入,鼻內鏡應運而生。鼻內鏡作為新出現的一種微創手術操作方法,由于其具有操作簡單、不良反應發生率低、疼痛感受輕的特點,因此,可以在最大程度上保障患者的手術安全性,尤其適宜于老年和少年患者中使用[8]。除此之外,相比較傳統的手術方式而言,還具有治療效果好的特點,因此,受到了耳鼻喉科醫生以及眾多患者的廣泛歡迎一致好評。

在筆者的此次試驗探究中,系統化、科學化的分析實驗研究所得數據結果后可知,觀察組在疼痛評分、不良反應發生率及其治療有效率指標上,相比較對照組而言,改善明顯更優,組間對比差異有顯著統計學意義(P<0.05)。綜上所述,采用鼻內鏡下聯合傳統手術方式治療鼻中隔偏曲伴慢性鼻竇炎,可有效地提高患者的治療效果,降低其疼痛感受,同時,具有安全性高的優勢,因此,臨床應用價值顯著。