畫中百橋,帶你漫游蘇州城

記者 陶瑾

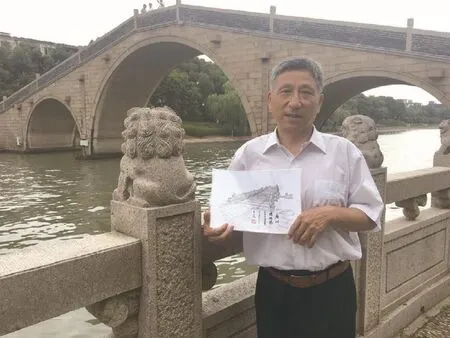

七旬老人羅元粞 歷經三年構思創作成就百橋畫作

蘇州,園之城,水之鄉,橋之都。紅闌干畔,白粉墻頭,橋影媚,櫓聲柔,清清爽爽,靜靜悠悠。

“橋”是江南水鄉最穩固而深情的文化符號,是這方水土的筋骨與脈絡。橋之于蘇州有著特殊的意義,成千上百座古橋與新橋連接著蘇州,承載著蘇州。每一個家在蘇州的人都對橋有著一份特殊的記憶和情感。

家住吳門橋街道內馬路社區的七旬老人羅元粞,歷經三年構思創作成就百橋畫作。每一座橋亦有各自的棱角與風情。穿行其間,恍如隔世,從眼前的一座座橋似乎可以延伸到記憶的永遠。

◎“潮爺爺”的畫橋情結

羅元粞早年在蘇州家具二廠工作,由于一直從事木漆工作,讓他對色彩和線條尤為敏感。他還親自設計過圖紙,并進行測量,也是從那時起,他發現自己在空間結構方面有一些天賦。

退休后,他每天的生活快樂而充實。沒事在家練字畫畫,熱心參與社區志愿服務,還在生活之余學會了微信、支付寶等社交軟件,成為社區老年人中的“達人”。2015年一次偶然的機會,羅元粞在平江路上看到與他差不多年紀的長者在畫水彩畫,頓時萌生了一個念頭:自己也可以嘗試寫生,而他想從最基礎的鉛筆素描開始。

畫什么好呢?羅元粞想起兒時住在十全街帝賜蓮橋一帶,老百姓的生活用水離不開河水,每天都能看到人們沿著石橋走到河灘上,洗衣、洗菜。許是對古橋有著一種揮之不去的情感,羅元粞特別想通過畫筆把它們畫下來。他認為橋有很多寓意,人與人溝通需要橋梁,國與國之間也需要橋梁,對故土的眷戀、對家鄉的情感更需要通過橋梁來寄托。所以他想表達的橋不僅是唯美實用的橋,更是心靈溝通之橋。

閶門內下塘倉橋

就這樣,從2015年至今,他一共畫了100座橋,其中有盤門的吳門橋,西中市的虹橋,鐵嶺關的楓橋,郭巷泰安橋,甪直興隆橋等。這些橋或纖巧、或恢弘、或簡約、或繁復、或幽深、或明麗。春夏秋冬、晨曦夕照、天光水影、明暗眩素,變化無方、各具意境。

為了畫橋,羅元粞幾乎走遍了整個蘇州,有些橋的位置很偏僻,有些橋已經略有損壞。一開始他是坐在橋前寫生,但一天畫不完,他便用相機把這些橋都拍下來,然后回家慢慢照著畫。

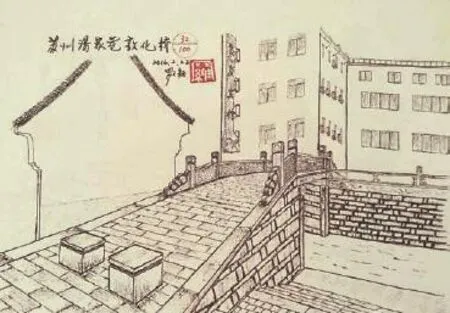

敦化橋

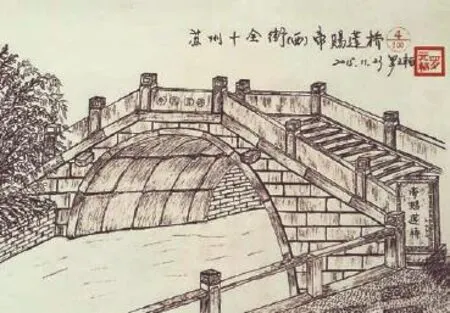

帝賜蓮橋

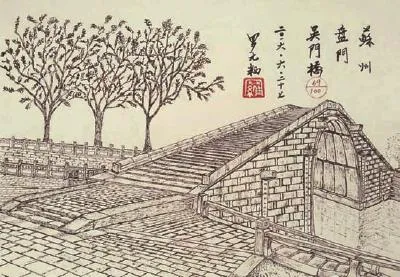

吳門橋

三年多的時間,一千多個日夜,羅元粞收集了好多本關于橋文化的書籍,對照著一座座尋訪,探尋每一座橋的特點。每一張畫的背后,還把自己查到的相關背景資料一一附上。這其中,最讓他印象深刻的一座橋,是位于滸墅關的一座明清時代的眾緣橋。由于沒有圖片,只能到鄉村一遍遍尋找,終于找到這座只有一塊石板的古橋。

“有些石橋用的材料是花崗石、武康石,我想畫出古橋風韻,所以格外細心。最難畫的橋大概就數萬年橋了,因為組成橋體的石塊非常多,線條畫起來也更繁雜,需要一筆一筆勾勒。畫一幅橋大概要用鉛筆打一天底稿,再花兩個半天用黑色簽字筆描畫一遍。”羅元粞畫每座橋,線條、空間都是有變化的。他運用透視處理景別的方式,融進素描尺幅。

當他把百橋圖滿滿當當地鋪在桌上,每一張都被精心地塑封起來。愛好書畫的社區百姓看到這些作品感慨道:“這些橋不僅讓我們看到橋本身的精致和美麗,更讓我們體會到自己對于這種景象的迷戀和思念。”

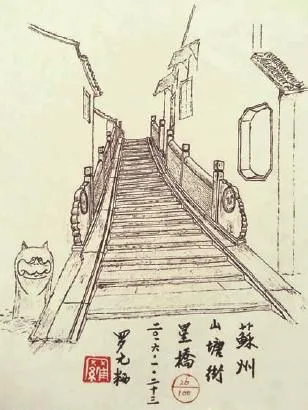

山塘街星橋

◎百橋圖中的江南故事

如果說,水是蘇州的脈絡,那橋便是蘇州的骨骼。蘇州橋歷史之久,可上溯至春秋,下及清末民初。范成大在《吳郡志》專門在卷十七《橋梁》卷中對當時蘇城的橋梁進行了介紹,以樂橋為中心,其東北是85座,其西北是80座,其西南47座,城門外34座,而長洲縣治和吳江縣治內的橋梁沒有計算在內。如果全部計算在內,在范成大時的宋代蘇城的橋梁已超過300座。

在蘇州,每一座橋都承載著各自的歷史。每一座橋的根源,每一座橋的起落,都與當地的人文、經濟有著很大的關聯。

吳門橋,是蘇州城區最高的石拱橋,它是北宋元豐七年由石氏出資興建,初名“新橋”。橋由北段兩座相連的木橋和南段一座石橋組合而成,故也稱“三條橋”。南宋紹定年間改建成三孔石拱橋,氣勢雄偉,定名“吳門橋”。造這樣高的石拱橋,顯然是需要非常高的建筑技藝的。胥門來遠橋,跨學士河。相傳,南宋時胥門有姑蘇館,接待北國使臣、往來顯宦,建筑雄冠三吳。此橋在姑蘇館側畔,取《論語》“有朋自遠方來,不亦樂乎”句意,題名“來遠橋”,也稱驛橋。湯家巷平安橋,建于清光緒三十四年,當時社會動蕩,民不能安,橋以“平安”為名,乃寄托百姓之希望。

帝賜蓮橋,跨十全街河,始建于宋咸淳年間。有帝師橋、帝賜里橋、帝思蓮橋諸稱,為單孔石拱橋。相傳,元末朱元璋大軍圍困蘇城,張士誠戰敗,母自殺。士誠為紀念其母而造此橋。吳王橋位于定慧寺巷東端。舊時,此處橋梁密集,有仙境橋、胭脂橋等,民間有“吳王仙境點胭脂”的傳說。引靜橋,位于網師園內,是蘇州最小的石拱橋。橋呈弓形,石欄、石級、拱洞一應俱全。橋頂刻有圓形牡丹浮雕,橋身藤蘿纏身,是一座地道的袖珍小橋。

五龍橋

行春橋畔,月影傾斜。倚橋望月,上方山深邃纏綿。行春橋跨石湖北渚,系九孔石拱橋,初建于宋。每逢農歷八月十八,相傳可見該橋每個橋洞中各有一個月亮映在水中,其影如串,“石湖串月”盛會已成吳地民俗。

再比如黎里的道南橋,是古鎮最高的一座橋,建于康熙年間。目光穿越橋洞遠望,只見洞外有天,水天相映,水上人家,炊煙裊裊。好一幅美不勝收的水鄉風情畫。

一彎彎石板橋上不知道流轉了多少感人的、輝煌的、勵志的故事,幾千年匆匆而過,人事變遷,橋和水仍是本色,并未隨著時光老去。抬頭看這些橋,像時間一樣,在初夏的晨曦中發出明亮的光澤。君到姑蘇見,人家盡枕河,橋下櫓聲嘔啞,那一灣碧水里搖出的,即是江南。

◎由橋衍伸的文化保護

在羅元粞看來,橋,是蘇州的名片,承載著蘇城2500多年的文化,是蘇州千年古城的靈魂。蘇州的特色是水和橋,沒有了這兩樣,蘇州也就沒有了靈氣。

“我一直有個心愿,在生活中做一名古橋古建筑保護的義務宣傳者。拍盡蘇州的古橋,畫盡蘇州的古橋,讓更多人了解蘇州橋,參與到古橋的保護中。”羅元粞覺得,城市變遷在所難免,他這樣平凡的老蘇州,能做的就是記錄此時此刻,記錄一段歷史。

眼下他仍在繼續畫橋,并著手用水彩顏料畫。他說,等到第兩百座橋畫完后,想在社區辦一個蘇州橋畫展,給社區青少年和老年人講述宣傳蘇州的橋文化。與此同時,他打算著手新的主題如蘇州的牌坊、花窗等。因為它們同樣千姿百態,同樣見證過歷史的長河。