穆穆清風,堅守一份初心

文 方芳 成靜靜

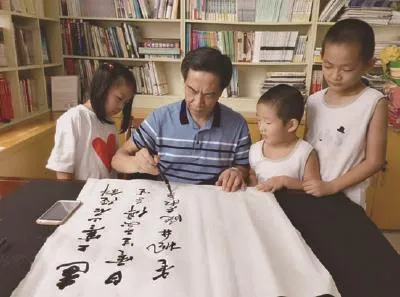

炎炎夏季,大街小巷籠罩在滾滾熱浪之中,讓人提不起精神。而在位于古城東部環城河畔的雙塔街道二郎巷社區卻是另一番景象,社區活動室內涼風習習,幾位青少年正向書法家汪鳴峰老師認真學習書法。“筆順就像一個人做事,有規有矩,要嚴格遵守,先橫后豎,先撇后捺……”汪鳴峰由易到難,循序漸進地講解了漢字書寫的技巧和方法,讓孩子們將“從小寫好中國字”注入心間。

質樸求真 技藝精湛

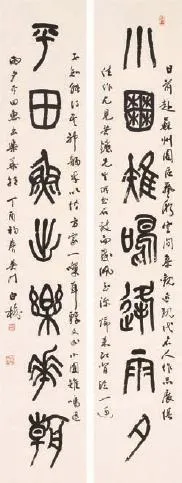

汪鳴峰,號白榆,生于1956年,中國書法家協會會員、蘇州市書法家協會理事、蘇州市姑蘇區書協副主席、東吳印社理事。曾留學日本京都龍谷大學。寒門儒生,質樸求真,16歲即師從沙曼翁老先生,深得曼翁先生精髓,溫和儒雅,揮毫之間,各種書體讓人大飽眼福,經常在各種公益筆會上見到汪鳴峰老師,他的字和他的人一樣雅靜。其書法以篆隸為基礎,篆刻從秦漢入手,同時吸收了吳昌碩諸家的印章藝術特點,章法穩健多變,用刀犀利爽快,流露自然之氣而不加修飾。作品也多次參加國內外重大展覽,并在海外舉辦個展,屢次于西泠印社詩書畫印大展入展和獲獎。1993年在日本歧阜美術館、名古屋美術館展出,受"稻澤市長獎";1995年于日本長崎舉辦個人展覽;1996年于日本大津圓城寺舉辦書道篆刻展,《日本朝日新聞》等媒體對其作品作了報道和介紹,被收入《中國當代書法界人名辭典》、《中國當代青年書法家辭典》、《中日美術通鑒》、《日本書畫藝術》、《中國當代藝術界名人錄》等。曾在《中國書法》《書畫藝術》《書法報》等雜志報刊有作品發表,出版有《當代吳門篆刻家作品選--汪鳴峰》。2015年5月《今日中國》以16版特刊介紹了汪鳴峰先生的書印藝術,2016年北京《榮寶齋》大型刊物在“金石天地”欄目專題介紹了汪鳴峰的篆刻作品,《榮寶齋》“金石天地”欄目主要介紹古人及古代篆刻家,極少介紹當代篆刻家,可見其在篆刻家中的實力和地位。

光陰似箭,一晃已過知命之年。汪鳴峰的書法篆刻作品也隨著年紀逐步有了更深厚的積累。在欣賞他的作品時總覺得是一種精神享受,比如讀到"愿作老曼硯邊蟲"一印時如聞白榆膜拜乃師曼翁的心聲;讀到"實事求是"一印時,看到了曼翁擅長的簡牘書法被白榆取來入印的實例;讀到"長年"朱文印時,又看到白榆對古陶印生辣自然有生趣的追求。

傳承有序 繼往開來

墨池書壇,代有才人。曼翁老已駕鶴西歸,他有關“印宗秦漢,書入晉唐”的教誨,汪鳴峰謹遵而持守。幾十年如一日,他凌晨五點即起習字,旅行在外,行囊里從來不落下筆墨紙硯,入顏魯,習石鼓,臨碑摩帖,慢慢形成了沉穩樸實,厚實蘊秀中透灑金石氣息的藝術風格。汪鳴峰在學識修養和書法篆刻上深厚的造詣,吸引了不少欽慕者。近年來,他已經招收了兩撥弟子。每次拜師宴,都設在城里最熱鬧的酒店,張燈結彩,高朋滿座,成為蘇州城一個小熱

點。從四十幾年前拉上窗簾,屏氣斂息地偷偷磕頭拜師,追隨曼翁先生,到如今在熱鬧喜慶中,自己接受弟子的磕拜,汪鳴峰內心始終充盈的都是對書法藝術的虔誠與執愛。書法藝術源遠流長傳承有序,他,上下求索,找到了自己的位置。

三十多年前沙老曾經創建“吳門雅集”,他對專注治學的弟子汪鳴峰寄予厚望,特賜予“穆風”二字,給自己鐘愛的學生。三十多年來,汪鳴峰先生時刻謹記沙老期望他在書壇傳承這股“穆穆清風”的重任,孜孜以求,授業解惑,弘揚師恩。在浮躁而有些急功近利的現世,汪鳴峰先生帶領他的弟子,崇尚這種穆穆清風、嚴謹篤學、堅守初心的情懷,如一泓清

泉,洗滌著我們心靈。

遇見名師 公益教學

為傳承和弘揚中華民族悠久的歷史文化,豐富社區青少年的課余文化生活,提高藝術修養,二郎巷社區邀請了振華中學藝術顧問汪鳴峰老師擔任青少年的校外輔導員,定期開展書法課程,感受中國書法藝術的魅力。“練習書法要有良好的習慣,了解了中國漢字的精髓……”汪鳴峰老師從第一節課開始向大家講解握筆姿勢、站姿和坐姿等,耐心地講解和示范每一個姿勢和寫字的步驟。“練習書法不僅可以提高人的氣質,更可以鍛煉人的意志力,既能育德、益智,又能養心健康。”汪鳴峰的堅持教學,得到了青少年家長的一致稱贊。

前不久,汪鳴峰老師在雙塔街道二郎巷社區舉辦了“入古出新 汪鳴峰印章臨創展”旨在傳承保護和發展中國優秀的傳統文化藝術,倡導向傳統經典學習的精神,展出汪鳴峰作品二十六件,欣賞者從中感受到古代經典對當代藝術家創作風格的影響,同時也為欣賞者提供了藝術家在創作過程中臨、創轉換的寶貴經驗。

朗月清風乃師之心,厚德載物乃師之品,無論是公益筆會還是教學,本可頤養天年的汪鳴峰老師仍堅守那一份初心,在藝術道路上前行。