易縣耕地資源利用與保護問題研究

李琨 任倩 高彩云

摘要:隨著易縣經濟發展、人口快速增長,耕地資源日趨緊張,將嚴重影響當地社會的可持續發展。文章通過剖析易縣旱地、坡耕地面積大、宜耕后備資源匱乏、耕地質量降低等問題,充分利用易縣耕地資源特點,有針對性地提出保護易縣土地資源的對策。

關鍵詞:耕地資源;利用與保護;人地矛盾

一、研究背景

(一)易縣耕地資源保護面臨的形勢嚴峻

近年來,保定建設過程中占用耕地和環境破壞對易縣耕地數量與質量的影響日益加劇。一方面保定城市化進程中許多耕地變為建設用地,減輕經濟建設和產業升級中的土地供需矛盾;另外,人們對耕地資源的無序占用破壞了耕地的自我調節機制,進而帶來一系列環境、生態、經濟乃至社會問題,嚴重影響了人類可持續發展。因此,面對易縣人多地少的情況,如何協調耕地資源保護與城市經濟發展的關系及緩解耕地資源保護與社會發展之間的矛盾己成為普遍關注的問題。

(二)易縣耕地資源的不合理利用直接導致當地糧食安全問題日益凸顯

耕地是人類賴以生存的基本資源,同時也是糧食生產的載體和糧食安全的核心。一個地區耕地數量的多少、質量的高低將會對該地區的經濟發展和社會進步產生十分重要的意義。易縣作為重要的產糧縣之一,由于自身耕地資源的局限性,糧食安全問題一直存在。近年來,隨著易縣耕地面積的不斷減少,人口與耕地的逆向發展,使人口對耕地和糧食的壓力越來越大,因此科學合理地利用和保護易縣現有耕地資源數量、維持并提高耕地的糧食生產能力對保障全縣糧食安全、乃至實現保定地區的糧食供求平衡都具有重要意義。

(三)自然災害對易縣耕地資源利用與保護的影響

易縣歷史上旱災比較嚴重,成災頻率較高,且分布范圍極廣。1952~2017年的65年間,共出現旱災46次,受災頻率約為81%;累計成災面積約542.67萬畝,平均每年成災近10萬畝。全縣成災面積占耕地面積超過10%的有24年,受災頻率約為44%;累計發生澇災27次,受災頻率約為42%。自然災害尤其是旱災,對易縣耕地資源的利用和保護產生了十分不利的影響。嚴重的自然災害甚至損毀了易縣大片的耕地和大量的耕地資源,從而直接導致糧食的減產。易縣耕地資源面臨的壓力越來越大,制定和完善合理的耕地資源利用和保護策略迫在眉睫。

二、易縣概況

(一)地理位置

易縣位于河北省中部偏西,是保定市下轄的一個縣,位于太行山北端東麓,拒馬河和易水的上游,因易水得名。易縣距北京120km,天津160km,保定60km,處于京津保金三角地帶,區位十分優越。西鄰淶源縣,北與淶水縣接壤,東與定興縣交界,南與徐水、滿城、順平縣毗鄰。縣境總面積為2534 km2,總人口約58萬。

(二)自然環境概況

易縣地勢總體來說西部高于東部,從西向東海拔變化范圍是1813~32m。西邊群山起伏,海拔300~1813m,面積1457.1 km2,占整個易縣土地總面積的57.41%;中部丘陵相互連成一片,海拔100~300 m,面積約906.35 km2,超過全縣總面積1/3;東部地勢平坦,為平原地貌,面積約177.4 km2,占整個易縣土地總面積的7.0%。縣境地處太行山區向華北平原過渡傾斜地帶,與定興縣相鄰的高陌鄉是全縣唯一平原鄉。縣域山體多為侵蝕、剝蝕、巖溶地貌。

(三)易縣土地利用現狀

根據易縣2017年變更數據,全縣土地總面積為253494.29 hm2,各種土地類型面積及其所占全縣總面積的比例如表1。

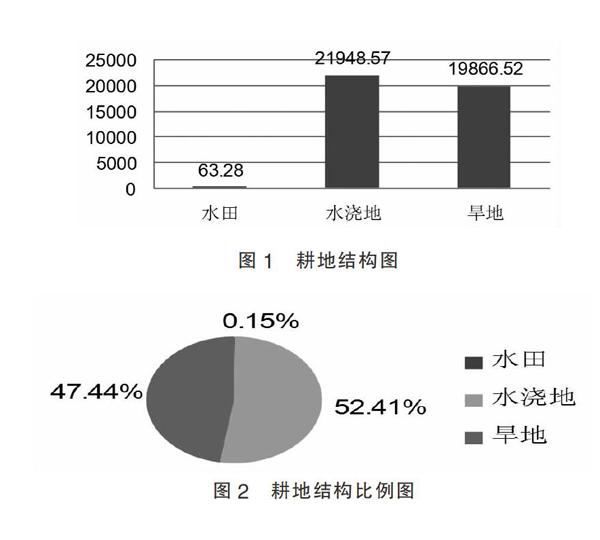

易縣是農業大縣,在耕地面積中,水田63.28公頃,占耕地總面積的0.15%;水澆地21948.57公頃,占耕地總面積的52.41%;旱地19866.52公頃,占耕地總面積的47.44%(見圖1)。從地域分布分析,水田主要分布在高村、裴山等村;水澆地主要位于東部平原區;旱地分布范圍較廣,縣域內均有分布。

全縣耕地面積42298.96 hm2,人口575000人,人均耕地1.25畝,人多地少。在后備資源中,未利用土地112993.01 hm2,其中裸巖礫地40240.16 hm2,不能被利用;灘涂888.24 hm2,大部分處在行洪區內,易受洪水沖刷,利用不穩定。未利用土地多分布在丘陵山區,適合進行林、果、牧業發展,不利于農耕,人地矛盾日益突出。

在全縣地貌類型中,山地、丘陵、平原各有分布,耕地資源種類多,但重點利用、科技投入量較大的是平原地區,而山區、丘陵區耕地資源利用不充分。當前農業生產對水資源需求較大,易縣耕地水資源供需矛盾日趨突出 ,全縣不同區域均呈嚴重缺水狀態,平原區域缺40.0%,南部山區缺84.1%,北區缺47.4%不等,這必將對農業及耕地資源的利用和保護產生嚴重制約作用。

三、易縣耕地資源利用與保護存在的問題

(一)耕地質量降低,人均數量減少

耕地面積是農作物生產的主要載體,耕地數量和質量,是決定農業發展的主要因素之一。自2000年以來,易縣耕地面積大量減少,近幾年來政府及相關部門大力實行嚴格的耕地保護制度和用途管制制度,遏制了耕地的減少趨勢,但耕地質量較之前有所降低。全縣2017年耕地面積42298.96hm2,人均耕地1.25畝,人多地少。在后備資源中,未利用土地112993.01hm2,其中裸巖礫地40240.16 hm2不能被利用;灘涂888.24 hm2,大部分處在行洪區內,易受洪水沖刷,利用不穩定。未利用土地多分布在丘陵山區,適合進行林、果、牧業發展,但不利農耕。由此可見,目前易縣的耕地資源狀況不容樂觀,數量,質量遠達不到正常的水平和要求。

(二)中低產田比重大,耕地限制因素多

在全縣42298.96hm2耕地中,中、低產田約有19086.6hm2,占耕地總面積的44.7%,產量低且不穩。平原區高產農田糧食畝產可達760.0kg/畝,但由于受水源限制,保產、高產田少;丘陵山區由于水土流失、光照、熱量及耕地面積規模等限制因素的存在,低產田多,穩產田少。長期以來人們對土地利用較為粗放,導致耕地缺乏養護,生產力下降較快,易縣耕地質量僅處于中等偏下水平;再加上土壤污染嚴重,農業生態環境不斷惡化,耕地產率相對較低。另外,隨著易縣城鎮化進程的不斷加快,城鎮周邊質量相對較好的耕地被占用,但補充的耕地多位于山區,質量有所降低。

四、易縣耕地資源利用與保護策略

(一)增強民眾對保護耕地的認識

十分珍惜和合理利用每寸土地、切實保護耕地是我國土地利用的一項基本國策。易縣政府及其土地管理部門,應該牢牢貫徹和落實這項基本國策,通過本縣當地的網絡、電視、報紙、廣播等一系列大眾媒體,加大保護耕地資源的宣傳力度,使廣大群眾認識到土地資源尤其是耕地資源的重要性,切實嚴格保護耕地。宣傳縣域可利用土地資源不足的情況,增強土地憂患意識;教育廣大易縣干部和群眾,在耕地資源利用和管理中,不要僅僅考慮眼前的局部利益,特別要從長遠出發,樹立起人人珍惜耕地、節約使用耕地、依法使用耕地的良好社會風尚,為子孫后代的可持續發展打下良好的基礎。

(二)培肥地力,加強中低產田改造

在當前易縣人口數量不斷增長,人均耕地面積不斷減少的形勢下,提高糧食單產是保障糧食安全的重要措施,而提高土壤的供肥能力是提高糧食單產的重要前提。應該在易縣大力宣傳推廣秸稈還田技術,增加耕地土壤的有機質含量;合理使用化肥,提高化肥中磷、鉀等元素的用量,增加復合肥在農業生產中的使用比重,科學的向化肥中補充微量元素。重點加強易縣中產田和低產田的改造,增加全縣水澆地的面積。改進坡薄土,變跑土、跑水、跑肥的“三跑土”為“三保土”。改造礦毒田、污染農田,針對毒源進行相應的工程或生物修復,使土壤重金屬或有毒物質降至許可范圍之內,提高耕地資源質量,保證作物優質、高產。

(三)嚴格執行保護耕地相關政策法規

當地政府應嚴格落實耕地保護制度和用途管制制度,嚴格執行耕地保護的政策法規,加強依法行政,使易縣耕地管理真正納入法制軌道。同時,易縣政府應根據縣域耕地實際情況,尤其是耕地質量等因素,確保縣域內耕地數量不減少,質量不降低。同時,應制訂相關政策鼓勵社會資金向宜耕后備資源開發傾斜,加大耕地開發力度,增加耕地資源。

參考文獻:

[1]蔣滿元,唐玉斌.論我國耕地資源的保護與利用[J].山東理工大學學報(社會科學版),2010(04).

[2]宋民紅.我國耕地利用和保護研究[D].四川大學,2007.

[3]趙其國,等.中國耕地資源變化及其可持續利用與保護對策[J].土壤學報,2006(07).

[4]楊軍芳,周曉芬,馮偉.河北省耕地資源現狀與保護對策[D].河北省農林科學院農業資源環境研究所,2011.

[5]高彩云.河北省山區土地資源優化配置研究——以易縣為例[D].河北農業大學,2011(05).

[6]Frederick.r.Steiner.John.E.,ProtectingFarmland[C].AVIPUBLISHCOMPANY

INC,1984.

[7]Henry.L.Diamonda.Patrick.F.,land use in America[C].ISLAND PRESS,1996.

[8]林培.中國耕地資源與可持續發展[M].廣西科學技術出版社,2000.

(作者單位:保定市安正土地管理技術服務有限公司)