耦合路徑視角下科學、技術對經濟增長的影響分析

盧雨婷,周小亮

(1.福建社會科學院,福州 350000;2.福州大學 經濟與管理學院,福州 350108)

0 引言

目前,我國越來越重視通過科學研究部門和技術研究部門之間的有效互動,即通過促進科學與技術融合,來提高科學、技術對經濟增長的促進作用。但技術研究部門所開展的研究工作一般以市場利益為導向,并傾向于完善自身在市場運營中的運行機制,而科學研究工作所圍繞的課題一般不與市場利益掛鉤,導致其改善自身與技術研究部門合作機制的動機也較弱,這兩方面導致目前科學、技術研究領域的“孤島現象”仍較嚴重,由此抑制了科學、技術對經濟增長的促進作用。為提升這一促進作用,兩類研究部門在此過程中勢單力薄。對此,十三五規劃提出,“為深化科技管理體制改革,實行中長期目標導向的科研考核評價機制,以實現科技與經濟的深度融合”。為順應這一導向,在重視兩類研究部門各自分工的基礎上,應充分挖掘科學技術相互轉化進程的推進促進經濟增長的潛力。因此,探究不同耦合路徑下科學、技術與經濟增長之間關系,從而進一步剖析科學技術低效互動導致經濟增速放緩的現實問題,對于實現科學、技術與經濟的深度融合具有較大的現實意義。

本文在依據Gardner(1999)[1]的科學—技術相對地位觀劃分耦合路徑類型的基礎上,在一個包含最終產品部門、中間產品部門、技術研究部門、科學研究部門和創新服務部門的五部門經濟體中探索不同耦合路徑下如何提升科學、技術對經濟增長的促進作用,并據此得出相應結論。

1 科學與技術耦合路徑的界定及類型劃分

依據Gardner[1]的觀點,本文將科學與技術耦合系統中兩者的相對地位大致分三類:(1)理想主義觀認為科學先于技術,且科學累積有利于技術發展[2,3];(2)唯物主義觀認為技術本體地先于科學[4,5];(3)互動及劃界主義觀認為兩者的地位相同。其中,互動主義觀將科學與技術看作“一對舞伴”[6],劃界主義觀強調對科學的探究可能導致技術對科學的脫離[7,8]。

依據這三種科學與技術相對地位觀,科學與技術耦合路徑可以界定為科學與技術耦合系統的狀態演化過程。由于科學與技術之間存在科學技術化和技術科學化這兩種作用傾向,且這兩種作用可基本反映科學與技術耦合情形,因此,本文將“科學與技術耦合強度”界定為科學與技術耦合系統中的科學技術化強度(記為β1)與技術科學化強度(記為β2)的差距。記耦合強度的臨界值為γ。據此,該耦合系統演化的主導路徑包括如下情形:

(1)當 β1-β2>γ時,主導路徑為科學技術化,產生技術化強勢路徑;

(2)當 β2-β1>γ時,主導路徑為技術科學化,產生科學化強勢路徑;

(3)當 ||β1-β2≤γ時,主導路徑是技術化和科學化的交替,可以產生科技化強勢路徑。

同時,考慮到劃界主義觀提出的“對科學的探究可能導致技術對科學的脫離”,本文認為解析“科學與技術耦合路徑”的指標不僅包括科學與技術相互作用強度的指標,還包括科學與技術之間存在相互脫離傾向所導致的脫離成本指標,即“耦合成本率”,其是指提高一個單位科學與技術耦合強度所付出的成本,記作υ,其臨界值為κ。據此,本文將耦合路徑細化如下:當υ≤κ時,相應的耦合路徑為良性的;否則,耦合路徑為不良的。

基于上述分析,可將科學與技術耦合路徑劃分為六類,分別是技術化強勢良性路徑、技術化強勢不良路徑、科學化強勢良性路徑、科學化強勢不良路徑、科技化強勢良性路徑和科技化強勢不良路徑。

由于科學技術化進程的推進是以尋找性能穩定且可靠新產品并由此驅動市場需求為動機,同時以其所能產生的經濟效益為落腳點,因此科學技術化進程的推進有利于驅動產業結構轉型升級、加快社會物質財富累積等,且能夠為技術科學化進程的推進累積資本。總體來說,技術化強勢耦合路徑是由技術化進程的推進直接驅動經濟增長及科學發展的路徑形式,此時技術研究部門被看作是實現科學發展和經濟增長的核心部門。由于技術科學化進程的推進是在興趣驅動下以尋找新發現、創造新發明為動機,同時市場不能為技術科學化進程提供足夠的經濟激勵,因此科學化強勢耦合路徑是由科學化進程的推進驅動技術發展,從而間接促進經濟增長的路徑形式,也就是說,該路徑下科技發展向科學偏頗。此時,科學研究部門被看作是實現科技發展的關鍵部門,且技術研究部門被看作是提升科學發展對經濟增長促進作用的樞紐部門。由此也不難理解,科技化強勢耦合路徑是技術化強勢和科學化強勢耦合路徑的集合。此時,科技發展表現為科學與技術之間的相互轉化過程較為暢通,且兩者能夠實現相對充分的融合。

2 模型構建及描述

2.1 經濟體的描述

對Romer模型的擴展包括兩個方面。一方面,通過借鑒楊立巖等的經濟增長模型,引入科學研究部門和技術研究部門這兩類研究部門[9-11];另一方面,考慮到這兩類研究部門的互動需要相關部門提供政策支持、機制設計等服務來促成,在模型中進一步引入創新服務部門,由此得到由最終產品部門、資本設備生產部門、技術研究部門、科學研究部門和創新服務部門構成的五部門經濟體。

在五部門經濟體中,有非熟練工人(L)和研究人員(H)這兩類不可替代的勞動力。非熟練工人能夠為最終產品部門生產最終產品(Y),付出的是體力型勞動力;研究人員既可以為科學研究部門服務,設定其人員數量為(Hs),也可以為技術研究部門服務,設定其人員數量為HT,分別生產科學產出(As)和技術產出(AT),付出的是研究型勞動力。由于創新服務是通過嵌入并連接科學研究和技術研究這兩類活動來提高生產力的,因此創新服務部門能夠提供科學技術化和技術科學化這兩類機制設計服務產品(B),本文將這兩類機制設計服務的成本率分別設定為 υT和 υS。

五部門之間的相互作用能夠為彼此提供相應的政策或產出支持。為促成科學、技術研究部門的有效互動,創新服務部門在累積創新服務產出的基礎上,為兩部門提供相應的政策支持、機制設計等服務;隨著創新服務產出流入科學、技術研究部門,創新服務產出成為促成科學與技術互動的“粘合劑”,科學研究人員在結合技術產出(由技術研究部門提供)的基礎上從事科學研究,技術研究人員在科學產出的基礎上從事技術開發,并獲得新的資本設備設計方案,隨后出售給資本設備廠商;由技術研究部門獲得的設計方案能夠作為資本設備廠商的投入,在此基礎上投資獲得新資本設備收益,資本的累積有利于為最終產品生產商提供充足的資本投入。

2.2 模型構建

依據以上論述的五部門經濟體運行機制,本節為各部門構建相應的生產技術。

(1)最終產品部門的生產函數為:

其中α為非熟練工人的效率參數,0<α<1;xi為資本設備生產部門投入的資本數量,xi>0。

(2)資本設備生產部門的函數表示為:

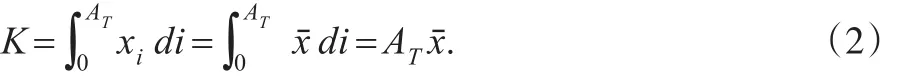

式(2)表示經濟中的資本存量是經濟中所有資本設備廠商或資本設備的集合。令設備折舊率為零,假定資本設備廠商和資本設備 xi間有一一對應關系,且 xi≠xj, i≠j,區間[0 , AT]上的無數資本設備廠商在購買到新設計方案后,就一定有能力以一比一的比例實現最終產品與資本設備的相互轉化,即式(2)是可逆的。

依據式(2),式(1)可以變化為:

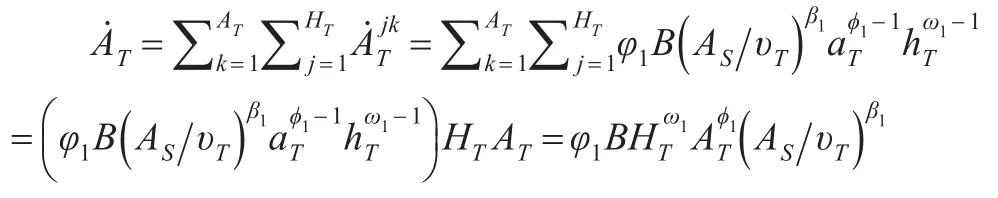

(3)據Jones[12]的研究,技術創新產出的不斷累積會促使技術研發人員的增速逐漸超過技術產出的增速,由此技術部門的生產函數可以表示為,其中0<λ≤1, φ<1。進一步考慮科學創新產出和技術化成本率會對技術產出存在影響,由此,技術研究部門的技術生產率為:

其中φ1為技術研究人員的效率參數,φ1>0;ω1為研究型勞動力的效率參數,0<ω1<1;?1為現有規模技術產出的效率參數,?1<1;β1為科學技術化強度,β1>0。

式(4)表示:對于該部門的任意技術研究人員 j,其擁有一單位研究型勞動,AT生產率依賴于其他技術研究人員數量 hT,定義為是技術研究人員 j無法控制的。當該部門的研究人員較多時,其他研究人員與技術研究人員 j的研究發生重復的概率較大,因此這里要求效率參數滿足ω1<1。AT還依賴于其他技術研究人員的產出水平aT,因此 j產出的重復概率也很大,要求?1<1。在均衡時,由此得到:

υT越小,B越大,科學產出AS對技術生產率AT的促進作用越大。

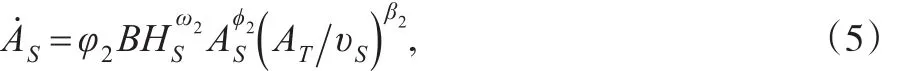

(4)依據Jones的思路,將科學研究部門的科學生產率函數設定為:

其中φ2為科學研究人員的效率參數,φ2>0;ω2為科學研究人員對產出的作用程度;?2為現有規模的科學產出的效率參數,?2<1;β2為技術科學化強度,β2>0。

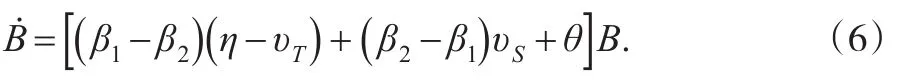

(5)基于科學、技術研究部門之間的互動信息,創新服務部門能夠對這兩類研究部門間的互動提供政策支持,因此提高一單位科學與技術耦合強度所獲得的收益成為衡量該部門產出的重要指標。記提高一單位科學技術耦合強度能夠促使該部門獲取的收益為η。一方面,服務產品的累積會隨著技術化進程的推進不斷加快,即B=(β1-β2)(η -υT)B;另一方面,由于科學產出難以與市場接軌,因此科學化進程的推進所需成本較大,且其帶來的收益很小,幾乎可以忽略,即=(β2-β1)υSB 。因此,技術化進程所獲得的收益越大,科學化進程所付出的成本越大,則創新服務產出越多。另外,為實現對創新服務要素的有效管理,一定量的基礎儲備是必須的,即=θB,θ為創新服務效率。由此可得創新服務產出方程為:

當 技 術 科 學 化 強 度 較 大 時 ,(β2-β1)υS>0 ,則(β1-β2)(η -υT)<0,此時,(β1-β2)(η -υT)可以表示為落后的科學技術化進程所產生的機會成本,且會導致創新服務產出水平的減少。當科學技術化強度較大時,(β1-β2)(η -υT)>0,則 (β2-β1)υS<0,表示落后的技術科學化進程所產生的機會成本,也會導致創新服務產出水平的減少。

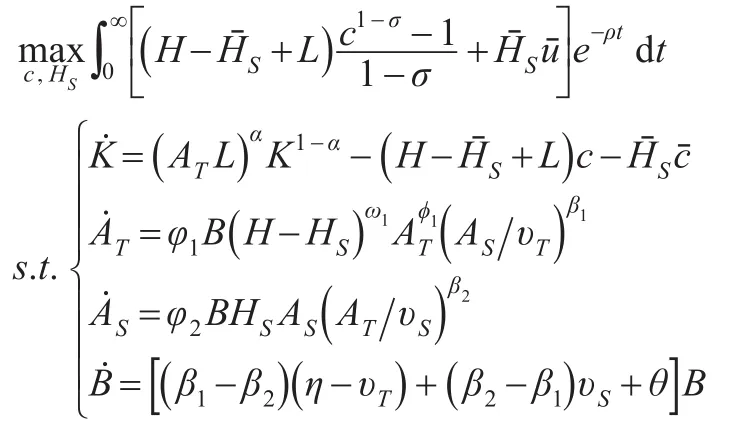

(6)考慮到科學發現是科學研究人員滿足自身好奇心的情懷驅使的,因此不同的科學研究人員之間可能存在偏好不一致的問題。在偏好問題上,假定個科學研究人員與其他HS-個人員不一致,且個科學研究人員的偏好僅與其能夠維持基本生存消費量cˉ有關。因此,個科學研究人員的效用為常數,與 c無關,將其余成員的效用函數設為(c1-σ-1)(1 -σ )形式,其中σ為相對風險厭惡系數,σ≥0。由此可得整個規劃為:

其中,ρ為消費者的主觀時間偏好率。

3 經濟增長實踐分析

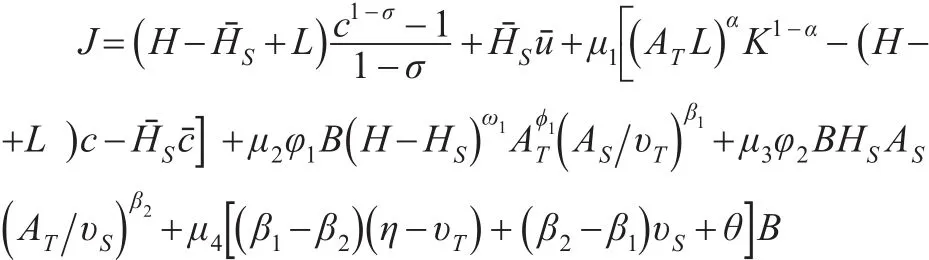

為求解規劃問題,定義現值Hamilton函數為:

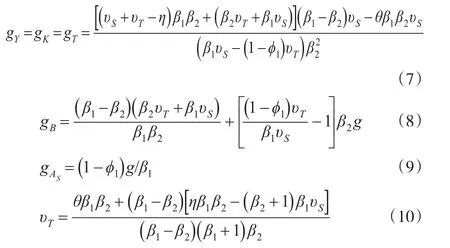

依據Hamilton函數的一階條件、歐拉方程和橫截性條件,可求得:

在式(10)基礎上,可計算得到耦合成本率υS+υT:

3.1 促進短期經濟增長的最佳耦合路徑

短期內,假定任一耦合路徑下的科學技術相互轉化強度(即 β1, β2)基本保持不變,因此在利用式(11)探討降低耦合成本率的最優耦合路徑的基礎上,依據式(7),分析不同路徑對科學、技術與經濟增長關系的影響。

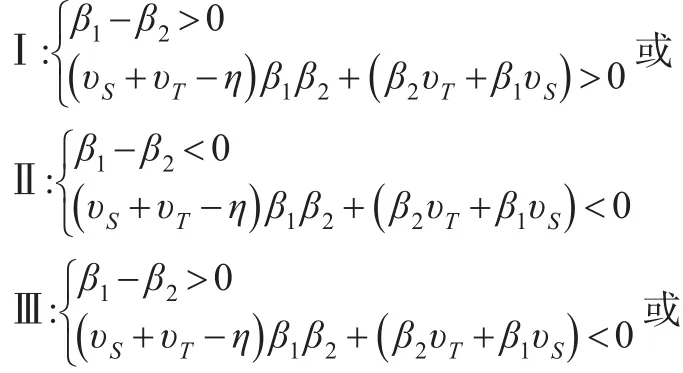

分析式(11)可得:

綜合上述兩種情形,短期內較為有效地促成耦合成本率減低的最佳路徑是科學化強勢路徑。

由式(7)可知:

①在科學化強勢路徑下,υS越小,υS+υT也越小,但據此難以進一步推斷式(7)的符號。因此,需要同時控制[(υS+υT-η ) β1β2+(β2υT+β1υS)](β1-β2)υS和(β1υS-(1 -?1)υT)這兩個多項式的符號,保證滿足條件 ?g/?υS<0,?g/?υT<0,才能提升科學化強勢路徑下科學、技術對經濟增長的促進作用。

②在技術化強勢路徑下,υS越小,υT和υS+υT均越大,據此可以判斷得到,[( υS+υT-η ) β1β2+(β2υT+β1υS)](β1-β2)則越大,(β1υS-(1 - ?1)υT)則越小,但[(υS+υT-η) β1β2+(β2υT+β1υS) ](β1-β2)υS的變動趨勢卻難以判斷。因此,需要控制[( υS+υT-η ) β1β2+(β2υT+β1υS)](β1-β2)υS這一多項式的符號,保證滿足條件?g/?υS<0, ?g/?υT<0,才能實現技術化強勢路徑對科學、技術與經濟增長關系的促進作用。

綜合以上圍繞式(7)的討論可得,技術化強勢路徑是短期內提升科學、技術對經濟增長促進作用的最佳路徑。

綜上,科學化強勢路徑是短期內降低耦合成本率的最佳路徑,且技術化強勢路徑是促進經濟增長的最佳路徑。在科學化主導的科技發展路徑下,通過國外技術引進獲得的或國內自主創新產生的技術成果一般能快速轉化為科學成果,從而為經濟的長期增長提供條件。雖然科學成果無法在短期內快速表現其經濟價值,但組織科學研究活動的低成本、高產出特性可以理解為科學化強勢路徑的優勢所在。在技術化主導的科技發展路徑下,雖然學術成果一般能快速轉化為技術成果,從而促進短期經濟增長且累積大量資本,但科學化進程的相對緩慢推進在一定程度上減緩了技術化進程,由此增加了該路徑的“沉沒成本”。即使國外領先的科學研究成果能夠加快科學化進程,但由此也弱化了國內自主創新的動力,且降低了該路徑對經濟增長的促進作用。

3.2 促進長期經濟增長的最佳耦合路徑

假定長期條件下耦合成本率υS+υT逐漸減小,且提高一單位耦合強度所獲的收益率η逐漸增大。在這一假定下,式(7)可用于進一步分析科學、技術促進經濟長期增長的最佳路徑。

①當 β1υS>(1 -?1)υT,且(β1-β2)[(υS+υT-η ) β1β2+(β2υT+β1υS) ]> θβ1β2>0 時,gY>0 ,且 ?gY/?θ <0 。此時,創新服務效率θ越小,經濟增長率越大,但這一情形與現實不符。

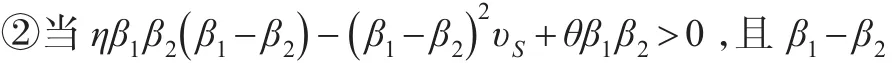

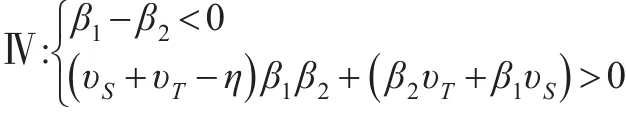

②當 β1υS<(1 -?1)υT,且(β1-β2)[(υS+υT-η ) β1β2+(β2υT+β1υS) ]<θβ1β2時,gY>0 ,且 ?gY/?θ>0 。這時,存在以下四種情形:

情形Ⅰ和情形Ⅳ:通過對第二式進行移項通分,可以得到 η<υS+υT+υS/β2+υT/β1。由此可得,即使長期條件下科學與技術的耦合強度提高了,υS+υT的減小也會導致創新服務部門的收益率η逐漸減小,因此情形Ⅰ并不利于經濟的長期增長。

情形Ⅱ:同理,通過對第二式進行移項通分,可以得到η>υS+υT+υS/β2+υT/β1。長期來看,不僅科學化和技術化耦合成本率之和(υS+υT)會逐漸減小,而且科學化強度和技術化強度(β1, β2)會逐漸增強,此時 η 會逐漸增大,即情形Ⅱ有利于經濟的不斷增長。但由于情形Ⅱ還需要滿足科學化強度高于技術化強度(β1-β2<0)的條件,這一條件對我國技術科學化進程的推進提出了過高要求,因此對我國的科技發展而言,情形Ⅱ并不是最優的。

情形Ⅲ:同理依據情形Ⅱ的分析,情形Ⅲ也有利于經濟的長期增長,且情形Ⅲ需要滿足技術化強度高于科學化強度(β1-β2>0)這一條件,依據我國當前科技發展的現實情況,情形Ⅲ是較合適的。

因此,后兩種情形基本滿足我國當前的國情要求,但在同一時間點上,技術化強勢型和科學化強勢型這兩類路徑難以共存。由于科技的發展只能長期漸進地推進,且耦合路徑之間的不斷轉化會導致科技創新主體付出較多的“沉沒成本”,因此這兩類路徑的互動不可能成為我國科學技術發展的最優路徑,而科技化強勢路徑才是提升科學、技術對我國長期經濟增長促進作用的最優路徑。事實上,Bernardes和Albuquerque[13]的研究早就得到這一結論。他們采用歷史事實分析了在經濟的不同發達程度下科學、技術產出比的門檻值,且發現經濟發展速度越快,該門檻值一般越小。但本文從更一般的角度,研究發現一定范圍內的科學技術發展偏頗有利于驅動科學與技術之間的互動,從而有利于經濟增長。

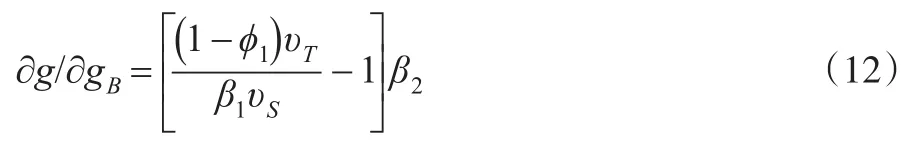

由于創新服務產出是由提高一單位耦合強度的收益率決定的,而前文假定短期內科學技術相互轉化強度基本保持不變,因此創新服務對科學、技術與經濟增長關系的影響效應在長期條件下才會表現得較為顯著。由式(8)可得:

當(1 -?1)υT>β1υS滿足時,gB的增加會促進 g 的提高。具體地,當?1不變時,科學化強度β2和技術化成本率υT越大、科學化成本率υS越小,均有利于創新服務產出對經濟增長的促進作用。為實現技術化強勢路徑,技術化強度β1與科學化強度β2的差至少需保持在閾值γ之外。同時,在該路徑下,為保持與科學化強勢路徑相同的創新服務貢獻率,技術化強勢路徑所需的科學化成本率υS越少,也就是說,在長期條件下,科學化強勢路徑一般需比技術化強勢路徑付出更多的耦合成本率。否則,若υS, υT保持不變,科學化強勢路徑與技術化強勢路徑相比,創新服務對科學、技術與經濟增長關系的貢獻率較小。

綜上,短期內(υS, υT保持不變),技術化強勢路徑有利于提升創新服務產出均衡增長率對科學、技術與經濟均衡增長率關系的緊密作用,其次是科技化強勢路徑,最后是科學化強勢路徑。從長期來看,為達到其相同程度的促進作用,實現科學化強勢路徑所付出的耦合成本率最多,其次是科技化強勢路徑,最后是技術化強勢路徑。與前文的研究結果“科學化強勢路徑是短期內降低耦合成本率的最優路徑”對比可知,短期內,組織科學研究的低成本、高產出特性對該路徑的耦合成本率影響較顯著,而長期條件下,科學研究成果與實踐脫離的特性大大增加了該路徑的耦合成本率。因此,任一耦合路徑下的科技發展路徑均具有長短期差異。

4 結束語

依據科學與技術的相對地位觀,本文得到科學與技術耦合強度和耦合成本率的六種組合,即六類科學與技術耦合路徑,分別是技術化強勢良性路徑、技術化強勢不良路徑、科學化強勢良性路徑、科學化強勢不良路徑、科技化強勢良性路徑和科技化強勢不良路徑。在借鑒楊立巖等的經濟增長模型基礎上,本文擴展了Romer模型,并結合我國的科技發展實踐,對擴展后的模型進行均衡增長路徑分析,得到了與“不同耦合路徑下科學、技術與經濟增長關系”相關的結論。