皂莢穴盤苗分級標準研究

趙育鵬

(山西省林業科學研究院,山西 太原 030012)

皂莢(Gleditsiasinensis)為豆科(Leguminosae sp.)皂莢屬(GleditsiaLinn)落葉喬木或小喬木,又名皂莢樹、皂角等,是山西省鄉土樹種之一,具有耐旱節水、耐熱、耐寒、抗逆性強、抗污染、固氮改土、樹型優美等特點。對土壤要求不嚴,在石灰質及鹽堿甚至粘土或砂土中均能正常生長。皂莢是典型的生態經濟型樹種,皂仁、皂刺、果莢、根皮、葉、木材等都可被開發利用,具有很高的綜合利用價值。此外,皂莢還被廣泛應用于城鄉景觀綠化、水土保持、農田防護等,發揮著良好的生態效益。近年來,隨著對皂莢生態經濟價值的深入研究,皂莢在生態建設、經濟生產中的作用日益顯著。但資源日趨減少、市場供應苗木質量參差不齊等問題,也制約了皂莢產業的健康發展。與常規育苗方法相比,穴盤育苗技術具有省工、省時、省力、便于規模化管理及工廠化生產、運輸簡便高效、能夠多季節造林等優點,被廣泛應用于生產實踐中。由于苗木質量直接影響造林成活率和林分生產力,苗木分級方法是否合理、苗木質量的檢驗結果是否科學準確對造林成效具有不可忽視的作用。目前,針對皂莢穴盤苗質量分級的研究鮮有報道,皂莢穴盤苗缺乏統一、科學、嚴密的苗木標準。為此,筆者采用逐步聚類法對4個月苗齡的皂莢穴盤苗進行苗木分級標準研究,以期為皂莢穴盤苗分級標準的制定提供參考,為皂莢穴盤苗的培育、造林及產業可持續發展奠定良好的基礎。

1 試驗地概況

試驗地位于山西省襄汾縣鄧莊鎮西侯村北的山西碧秀農林開發有限公司苗木培育基地,地理坐標為北緯35°57′51″,東經111°31′53″.屬于溫帶季風氣候,海拔490 m,年均氣溫11.5 ℃,最熱月均溫26 ℃,最冷月均溫-4.5 ℃.年降雨量550 mm左右,無霜期185 d.屬平川地區,土壤為褐土,土層厚度>1 m.

2 材料和方法

2.1 試驗材料

以4個月苗齡的皂莢穴盤苗為試驗材料。2016年3月初播種,7月初出圃,育苗穴盤選用32孔穴規格的穴盤。育苗基質為草炭、蛭石和珍珠巖按2∶1∶1的體積比例配置而成。

2.2 研究方法

評定苗木質量時,由于各質量指標間密切相關,其信息往往是重疊的,因而有必要通過分析研究,提取少數既能反映苗木質量,又易于測量和較直觀的指標用于苗木質量分級,同時還要考慮其在生產實踐中的可操作性。在之前的研究中,黎明等運用逐步聚類、快速聚類和平均值±標準差法對降香黃檀容器苗進行苗木分級的研究表明,采用苗高和地徑作為苗木的分級指標是合理的;楊斌、王俊、江軍等的研究也表明,苗高和地徑作為苗木分級的主要指標,其結果較為可靠。因此,筆者選取苗高和地徑作為皂莢穴盤苗質量分級指標,運用逐步聚類法對皂莢穴盤苗分級標準進行初步研究。

2.3 調查分析方法

隨機抽取4個月苗齡的皂莢穴盤苗50株,測定其苗高(H)和地徑(D)。為使不同量綱的數據能在同一水平上進行比較分析,筆者將原始數據用公式(1)進行極差法標準化處理,然后用歐式距離公式(2),(3)進行逐步聚類,最終將苗木劃分為3級。其中,I,Ⅱ級苗為合格苗,Ⅲ級苗為不合格苗。

(1)

式中:Z——標準化值;

i——苗高或地徑;

j——所觀測的樣本苗號;

xi(max)——所觀測的總體樣本中苗高或地徑的最大值;

xi(min)——所觀測的總體樣本中苗高或地徑的最小值。

.

(2)

因僅采用苗高(H)和地徑(D)兩個分級指標,因此n=2,所以公式變為:

(3)

式中:Hi——各樣苗苗高的標準化值;

Di——各樣苗地徑的標準化值;

3 結果與分析

3.1 數據標準化

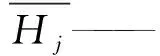

采用公式(1)進行數據標準化處理,得出苗高和地徑的標準化值,見表1.

表1 苗高和地徑標準化值

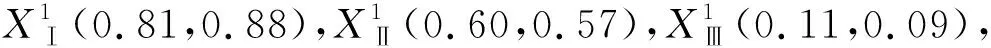

3.2 初始分級

一般來說,苗木的苗高和地徑呈正相關關系,苗高較高的苗木,其地徑一般也較粗。由于苗木分化現象及管理等因素的影響,存在高而細、粗而矮的苗木,但數量較少。為綜合考察苗木的質量,以苗高、地徑標準化值的和∑標進行初始分級,將樣苗按∑標值由大到小在一維坐標上進行排序,在小群距離較明顯的地方,將它們分為3級,完成苗木的初始分級,結果見表2.

表2 初始分級結果

3.3 修改分級

為避免初始分級中人為主觀因素的影響,需要利用歐氏距離公式(3)對其進行修改。其原理是按照初始分級結果,分別計算各級苗高、地徑標準化值的平均值,并以該值作為該級的凝聚中心,計算各樣苗與相鄰凝聚中心的距離d,將樣苗劃歸距離凝聚中心最近的一級(最短距離法)。每次修改后,如有變化,則按新的分級重新計算凝聚中心和距離d.如此反復進行,直到完全沒有變化,分級即結束。

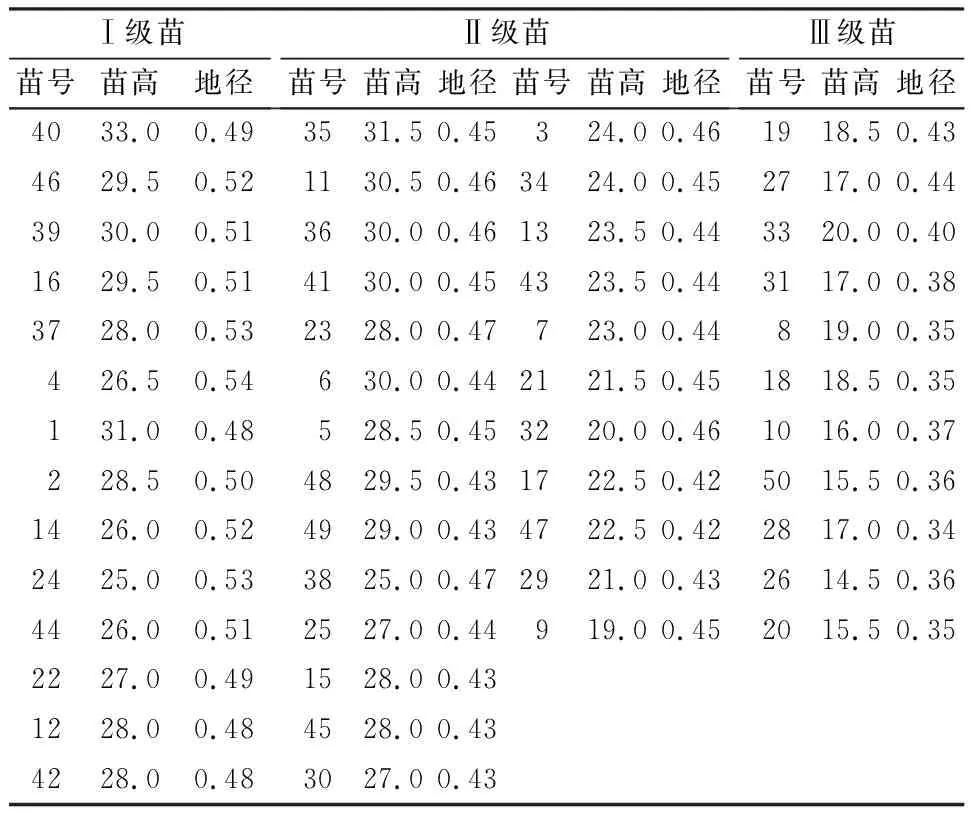

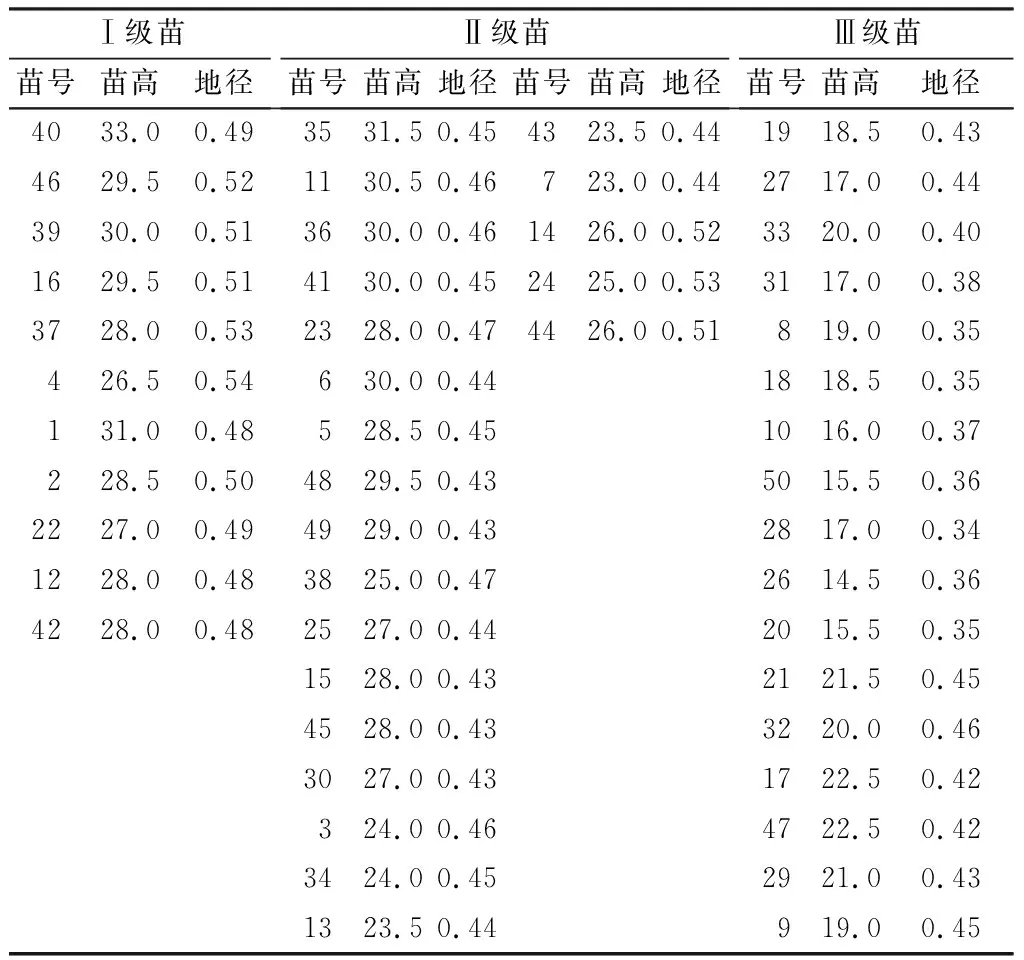

表3 修改分級結果 cm

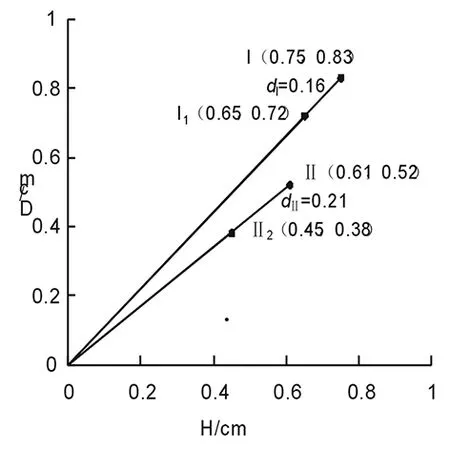

3.4 臨界值的確定

逐步聚類分級的結果是各級苗木聚集在以該級最終凝聚中心為圓心,以d為半徑的圓內,過大的苗木在Ⅰ級苗的上方,過小的苗木在Ⅱ級苗的下方。因此,只要求出Ⅰ,Ⅱ級苗的下限,就可準確地確定各級別的界限。其計算方法是將最終分級的Ⅰ,Ⅱ級凝聚中心繪在方格紙上,求出半徑d,在圖上即可讀出Ⅰ,Ⅱ級苗的下限值。其中,半徑d的計算公式為:

式中:SH標——苗高標準化值的標準差;

SD標——地徑標準化值的標準差;

K——常數,為1.

圖1 臨界值的確定

凡苗高和地徑均達以上標準的,即為合格苗,其中一項不達標者,則降一級,最終分級結果見第30頁表4.

4 結論與討論

1)筆者選擇苗高和地徑作為質量分級指標,采用逐步聚類分析方法對4個月苗齡的皂莢穴盤苗進行分級標準研究,得出該苗齡下的苗木分級標準為:Ⅰ級苗,苗高H≥26.5 cm,地徑D≥0.48 cm;Ⅱ級苗,26.5 cm>苗高H≥22.8 cm,0.48 cm>地徑D≥0.42 cm;Ⅲ級苗,苗高H<22.8 cm,地徑D<0.42 cm.

2)除苗高和地徑指標外,在進行苗木選擇時還應考慮苗木莖干直立、葉片色澤正常、長勢良好、木質化程度高、無機械損傷、無病蟲害等情況,可根據具體情況增加分級指標。

表4 最終分級結果 cm

3)黎明、郭俊杰等開展了不同等級苗木的造林效果試驗研究,將苗木分級與造林生產銜接起來,使得分級標準更全面可靠。筆者尚未進行皂莢穴盤苗各級苗木的造林效果試驗。因此,在今后的研究中,可將苗木分級與造林生產結合起來,進一步完善皂莢穴盤苗的分級標準。