“我的老師得了馬云鄉村教師獎”

張丹丹

數百位獲獎鄉村教師感受到了社會的尊重,有的還收獲了愛情。他們在一顆顆純真幼小的心中播撒下希望的種子

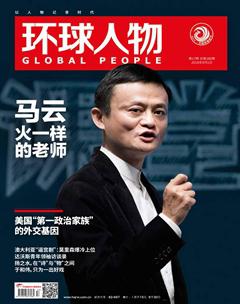

馬云在無數個場合提到過鄉村教育,在每一次“重回課堂”的演講中都忍不住超時。在鄉村教育方面,他想做的事很多。

8月中旬,《環球人物》記者走訪數位馬云鄉村教師計劃、馬云鄉村校長計劃和馬云鄉村師范生計劃的獲獎者。我們想看看,在那些遙遠到幾乎無路可行的鄉村地帶,馬云的公益心產生了什么樣的影響?那些照亮農村孩子前行道路的鄉村教育者,正以什么樣的狀態生長在廣袤大地上?

鄉村教師的職業幸福感

2015年對白星老師來說,是個分水嶺。他從沒想過自己的命運會和馬云聯系上。

寧夏的夏天炎熱難耐,從銀川到吳忠市的下馬關鎮,有3個多小時車程。白星就在這個沙漠腹地的鎮中心完小教書。這是一位患過小兒麻痹癥、直到小學二年級才能站立行走的老師。他用一臺三輪摩托車代步,車上放著一對拐杖,可以放下拐杖行走的距離大約就是教室門口到講臺的距離。盡管身體有殘疾,但他天生樂觀,“我從爬著走,到可以站起來,已經很幸運了”。帶著這種樂觀精神的白星,在2001年成為一名鄉村小學老師。

下馬關鎮中心完小的硬件30年沒變過。白星在這里讀書時,就是幾間平房、泥巴操場。條件艱苦是貧困地區學校的通病,有的學校建在高山,有的學校建在孤島,交通不便,生源堪憂,條件難以改善。一代代鄉村教師在這些地方堅守。白星加入其中,一開始并沒有什么特別。但教師這份職業,時間越長,與學生的感情就越深。白星很快就被自己的學生感動到淚流滿面。

有一年冬天,雪下得很大,積雪沒過腳踝,地上是滑溜的冰。從家到學校的1公里路程,成了白星幾乎不可能完成的事。他看著滿院的白雪發愁,突然發現大鐵門下有幾個來回走動的影子。開門一看,幾個學生搓著小手在等他,也不知等了多久,小臉凍得紅撲撲。一見開門,他們就圍上來:“老師,我們扶您去學校。”

白星心里滿是感動,他強忍著淚到了學校。但在校門口,他再也忍不住了。原來,全班同學都來了,拿著掃帚,從校門口開始,掃出一條路直通教室。白星一路走過,孩子們就站在兩旁喊“老師好”。至今回憶起那時的情景,他還會眼眶泛紅。課間,孩子們又把教室到廁所、教室到辦公室、辦公室到廁所的路都清掃出來。那一天,白星體會到了什么是“職業幸福感”。他暗下決心,一輩子當老師。后來有段時間他被調到縣里整理檔案,雖然工作輕松,卻渾身不舒服,幾次打報告申請回教學一線。

在教學一線,他才如魚得水。他把課堂變成一件好玩的事,讓每個學生都能發現自己的優點。采訪時正值暑假,幾名學生爭著告訴記者:“您要是能聽我們老師上課就好了,上得可好了!”白星在屋外,并不知道學生的評價,但他說起教學會露出驕傲的神情,“我們班作業最少,成績最好”。很難說清這其中的竅門,愛這一行的人總有辦法找到適合的教學方法。比如白星會上網找名師講課視頻,學習其中的方法;會發現學生在成績以外的優點,期末時給他們“傾聽之星”“乒乓球王子”“善于發現獎”等五花八門的獎狀做鼓勵。

但白星也有身為鄉村教師的苦悶與困惑。“先進的教學手段用不上,老師跟不上外面的發展”“農村條件差,留不住新來的老師”……他時常徘徊在種種苦悶中。2015年,他在網上看到“馬云鄉村教師計劃”的申報,便填了表格,“也沒抱希望,只是試試看”。沒想到,這一試,他就從800多名報名者和被推薦人中脫穎而出,成為首屆“馬云鄉村教師獎”獲得者。2016年1月,他拄著拐杖去三亞領獎,第一次走上紅地毯,第一次在舞臺上贏得如雷的掌聲。這種被尊重的感覺讓他覺得“太幸福了”。

同樣感到幸福的,還有獲獎的其他鄉村教師。他們的命運或多或少有了改變。獎項給每位老師提供10萬元獎勵。靠著這10萬元,白星終于能把常年漏雨的房子翻修一下了。獎項帶來的更是信心,學生和城里孩子競爭時也不怯場了,“我們老師是得了馬云鄉村教師獎的”。獎項甚至帶來愛情,來自陜西安康瀛湖鎮三星小學的丁茂洲老師,在獲獎后就收獲了愛情,今年元旦喜結連理。

這些扎根鄉村的老師們,能影響一個個具體的孩子。他們的狀態與能力,都會最終作用于學生。因此,每一位獲獎的老師,都要參加馬云公益基金會組織的三次集中培訓。培訓內容包括心理、教學、自然科學、音樂等方面。在這期間,每位老師都把自己變成了一塊海綿,拼命吸取那些平時難以接觸的養分。白星認為受益最多的是心理調節課,懂得心理調節以后他才覺得自己走出了過去的苦悶,學會思考如何自我提高。

鄉村校長的夢想

麻秀小學位于海拔4500米的可可西里核心區,全年最高溫也很難到20攝氏度。從青海玉樹出發,到達位于曲麻萊縣的麻秀村,要翻過幾座海拔4800米的雪山。藏族漢子嘎松扎西是村小的校長,全村700多戶牧民家的孩子幾乎都在這里上學。

嘎松扎西是玉樹人,父親是公務員,雖然收入不算豐厚,但在當地頗受尊敬,嘎松扎西從小沒吃過什么苦。麻秀則是玉樹最窮的地方,學校就是幾間牧民搭的土房子。2006年,嘎松扎西通過統招來到麻秀小學。“叔叔送我去時開玩笑,說到了那兒你可別哭。結果到了以后,我真想哭。”牛高馬大的漢子說起剛到學校的情景,忍不住笑起來。住處看著像要垮塌,門上有個大窟窿,冷風直灌,凍得沒法睡覺。教室是同樣的土坯房,窗戶用塑料蒙住擋風;開裂的墻壁用木頭頂上,防止突然垮塌;學校里沒有電,也沒有信號,完全與世隔絕。一同分配去的老師都想辦法走了,只有嘎松扎西留了下來,“來了就好好干吧”。

那時候,牧民的孩子習慣從小放牛放羊,不明白為什么要讀書,總是偷溜出學校。嘎松扎西總在高原上追孩子。有一次,又有學生跑出學校,被他看見了,他一路追一路喊,學生就是不聽,結果追了十幾公里,翻了個山頭,兩人都累癱在草地上說不出話,學生這才乖乖跟他回學校。

為了吸引孩子們留在學校,嘎松扎西想給他們過學校歷史上第一個“六一”兒童節。但那時他工資才600塊錢一個月,除去生活費和給困難家庭學生買學習用品后,所剩無幾。這個不善言辭的康巴漢子,就跑到縣城找各個部門“化緣”。他記得武裝部給了50元,武警支隊給了臉盆架子,那個架子一直用到現在。也是在那年“六一”,麻秀草原上的孩子第一次吃到了西瓜。

牧區學校放的是月假,但總有家長因為牧場太遠、牛羊沒人照顧而不能來接孩子。學生留在學校,嘎松扎西就留下來陪他們。這些年他幾乎從不請假。有一年,他整整一個學期沒出去過,就連去有信號的曲麻萊縣城打個電話都沒有。

2008年,縣教育局重新選址蓋了幾間瓦房,學校搬到了新地方,但2010年玉樹地震讓校舍成了危房。校舍不能用了,課還是要上啊,嘎松扎西向民政局要來十多頂帳篷,搭起了帳篷學校,一用就是5年。2015年蓋好的幾間平房對麻秀的孩子來說,是想都不敢想的好條件。

在牧民區教學,和絕大多數學校都不一樣,老師不僅要教知識,還要幫助孩子們養成良好的衛生習慣。孩子們生活在牧區,從小和牛羊在一起,很多人頭上有虱子。嘎松扎西拿篦子給孩子們篦,虱子能堆成小山。他從教育局要來一臺顯微鏡,讓孩子們在顯微鏡下看虱子。“讓他們看看虱子腿上的毛刺,看看什么是寄生蟲,害怕了就愿意洗頭了。”他花了3年時間,幫孩子們養成每天刷牙洗臉、定期洗頭洗腳、消滅長黑指甲、飯前洗手、開窗通風等衛生習慣,降低了傳染病發病率。

麻秀小學如今有100多名學生,不論什么時候,只要嘎松扎西和老師回學校,每個孩子都會和老師貼一下臉,一個都不少。這是牧民孩子對老師最真摯的愛。

高原上的故事無人知曉,直到一群志愿者到來,看到并記住了嘎松扎西的付出。2016年,“馬云鄉村校長計劃”評選,公益組織也可以推薦候選人,這群志愿者毫不猶豫地推薦了嘎松扎西,他因此成為首屆獲獎者。

這項榮譽還帶了50萬元獎金,其中有10萬元是嘎松扎西個人可以獲得的,有10萬元用于培訓與游學,基金會還將給學校配套一個30萬元的少年宮,以“體驗+學習+娛樂”的方式改善鄉村學校“重教輕育”的現狀,幫助學生開闊視野。在這個少年宮里,孩子們可以通過AR等技術參觀博物館、學習科學知識。對貧困地區的孩子來說,這不光是開眼界、學知識那么簡單,更是播撒下一粒希望的種子,讓他們相信未來有無數可能。

馬云說:“鄉村校長與其說是一校之長,不如說是一方的教育部長,他們的教學理念、管理水平和領導力直接影響那個地方教育的發展水平,直接影響孩子們。”所以,在鄉村教育這件事上,他說,要讓更多人知道鄉村校長,讓更多人為他們的堅持和努力鼓掌,讓更多人拿出行動來。

這也是嘎松扎西的夢想,他希望有更多人關注和幫助高原上的孩子。

鄉村師范生的初心

幾乎所有鄉村校長面臨的最頭疼的問題,就是沒有年輕老師愿意來,或是來了也留不住。

和鄉村教師、校長們接觸多了以后,馬云也開始考慮師資的源頭——師范生。從師范畢業、當過6年老師的馬云在尋找師范生的初心。鄉村師范生計劃在2017年12月發布,今年開始首屆評選。

今年畢業的湖南第一師范學院的師范生張夢滔報了名。這是一個在教師家庭長大的年輕人,從爺爺開始,家里走出了一代又一代鄉村教師。在湖南溆浦淘金坪鄉,這個家庭幫助過很多人走出大山。張夢滔也是受老師教導和家庭氛圍熏陶而立志要走出大山的人,她相信知識改變命運,2012年考到了省城長沙讀師范。

2015年暑假,她第一次支教,來到湖南婁底的荷葉鎮白泥村。一個暑假,這名“準老師”和孩子們建立了深厚的感情,臨走時,孩子們拉著她的手眼巴巴地問:“老師,您還回來嗎?”張夢滔一下濕了眼眶,第二年暑假準時回白泥村報到。

支教經歷和兒時的鄉村讀書經歷,在這個年輕人還不算太成熟的心里埋下一粒種子,她朦朦朧朧地知道自己報讀師范生的選擇沒有錯。

2016年,張夢滔在長沙市芙蓉區育才二小實習。城里的孩子多才多藝,能說會道,讓張夢滔喜歡又羨慕。她想起家鄉的孩子,大多靦腆羞澀,還有些敏感。但家鄉也有很多變化,學校里換了嶄新的課桌椅,引進了新媒體設備,住宿樓、教學樓都修葺一新。

臨近畢業,即將回家鄉當老師的張夢滔仍然有些擔憂,師資不足、生源流失、城鄉差距加大……鄉村教師真的有前途嗎?“我報名馬云鄉村師范生計劃時看到了一句話,是馬云老師說的,你改變城市教育可能很難,最多只能做些錦上添花的事,但去到鄉村,就是雪中送炭。我覺得心里亮了。”張夢滔有了方向感,她想去鄉村教孩子們“能唱會跳、能寫會畫、能說會道”。在師范讀書時,她系統學習過舞蹈、美術、鋼琴、書法、體育等課程,希望去補一補鄉村教育在音體美方面的不足。

張夢滔才剛剛出發,甚至可以說尚未出發,她的初心能葆有多久無從定論。她自己也說,也許有一天會面臨物質的誘惑、朋友的勸說。到那時,她希望自己能堅持。“鄉村師范生計劃也會是監督、鼓勵我的一個因素。”

首屆鄉村師范生計劃選擇了湖南、四川、重慶、吉林的集中連片特殊困難縣、國家扶貧開發工作重點縣和浙江部分相對貧困縣,從在這些地區鄉村學校任教的應屆師范類畢業生報名者中選出150人,為每人提供10萬元現金資助和專業發展機會。這是為鄉村教育儲備力量。

從鄉村教師,到鄉村校長,再到鄉村師范生,這像一套組合拳。我們看到了馬云在鄉村教育上的公益嘗試,在薄弱處積蓄力量,以個體影響群體,讓公益的陽光照得更亮一點。這些付出,一定會感召更多的人加入。