鞠肖男 以治史心做凡塵事

菡閣

無論從文物界到茶學界,有關歷史的一切就成為了鞠肖男無法擺脫的人生軌跡。20年文物求索,10多年畫廊浮沉,8年茶學鉆研……收藏家、文物鑒定家,再到跨界做茶人時,在自覺與不自覺之間,他都要去追根溯源;都心心念念要做一本《茶史》。這些都成為他苦澀回甘的一份收獲,物質與精神交泰的一種責任,也是一種純粹又執著的愉悅。

究竟“文化”與“文物”

在單刀直入采訪主題時,很少有受訪者在提問之前反客為主,鞠肖男則一開始就堅持要講文化,“必須要在說文物之前一定要講講文化,從文化才能夠講到文物,否則就是妄談”。

他說起文化來,真的會雙眼放光,再加上幅度不斷加大的肢體語言,激情毫不掩飾,讓聆聽者也被感染,跟著有些小激動。他說這些年的國學熱風起云涌,第一階段是經濟好了大家開始重視,現在到了第二階段就是國學的實際運用。大家都在說“中國文化有力量”,但文化如何有力量,又對當下生活以及工作有何影響,有一個前提,就是“一切事物都要追根溯源”。因此一定要先把“文化”二字分開來解析透徹——文,代表文明的某些事物特性的符號,比如文字這樣高級的知識系統,最終把人類和動物根本區別開來。文字,就是進入文明的象征;化,教化的功能,化事、化物。這種解釋事物的功能就是化解矛盾,化戾氣為祥和。

他強調,兩者合就是文化的核心,只有將“文化”讀懂了、讀通了、研究深入了、進入實際運用了,才能真正享受到有品質的生活。而文物是最能夠承載文化的物質,其文化價值是其他般事物不可比擬的,更要求追根溯源,以評判其是否能體現出當時的最高水平。文物價值是一項涉及制造技術、造型技術、意識形態、審美標準等的綜合性考量。

鞠肖男很認真地說,一定要以考古學的價值來認知文物收藏這一行。當然也包括拜訪好老師,懂得欣賞文物的精彩之處,好物一定有時代特征,也具有當下的市場特性……收藏不是賭大運,也不是被事件所左右,更不是炒作。收藏到了一定程度,就是真正的情懷,對人對事的通透。也只有在這個行業里,能夠看到大藏家們為文物一擲千金,又可以將畢生的無價收藏捐獻給國家。

他還分享了收藏文物的一條鐵律,學術價值越高的市場價值就越大。所謂的投資有方,其實就是根據個人對文物整體綜合價值的判斷能力。只有對文物進行過深入研究,有獨到的眼光和品位,文物價值的極大發掘就是利用知識提前“卡位”而已,精品始終會有“上位”機會。他說特別羨慕書畫大鑒藏家徐幫達,當初在上海由李濤、吳湖帆兩位大家親自指點,每天過眼古字畫達2000幅,那樣的學習機會到現在不可能再有。

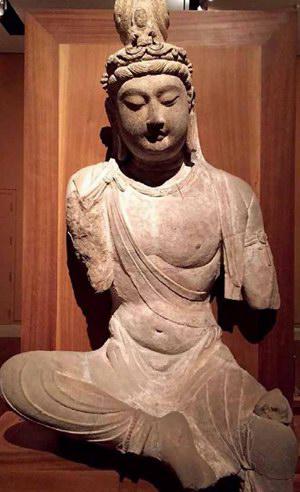

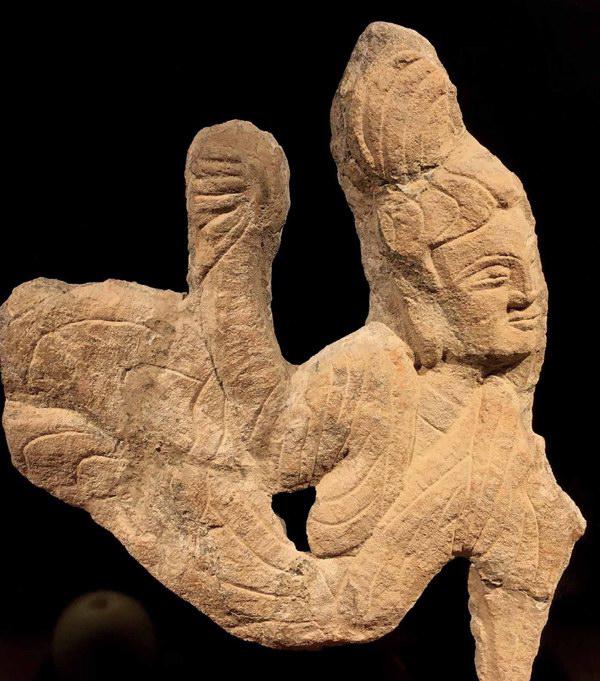

在諸多藝術門類中,綜合性越強的藝術價值越高,比如排在第一位的建筑。他很清楚從立體的三維到平面的二維變化容易,從二維往三維卻是難的。所以他把選擇收縮到與雕塑相關的門類,又選擇最狹窄和最稀有的金石類,而且又是金石類里最稀有的青銅器和古代佛造像。這兩項可謂大多數收藏者難忘其項背的追逐目標,擁有一件終生都會視為重器。

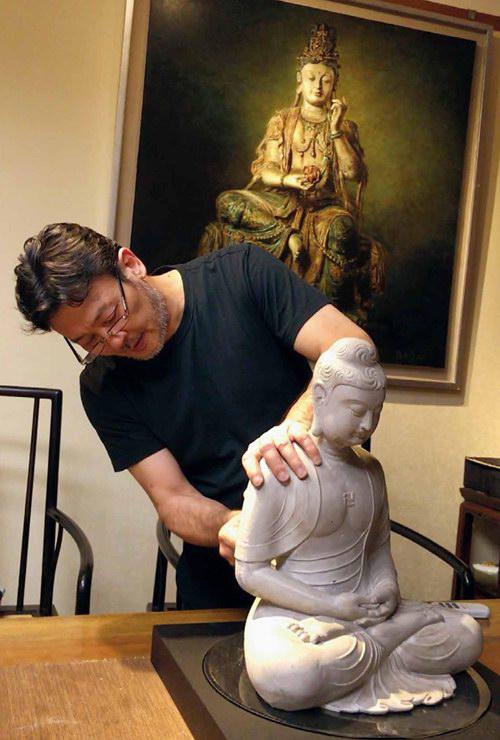

由于鞠肖男對古代佛造像的深刻理解,他現在還受一些著名寺廟所托,設計制作各類佛教題材造像。他很謙虛地說,用考古精神來看就是凡事都要講個究竟。

收藏還須有情懷

大學畢業后鞠肖男就在商業部從事與文物相關的工作。從那時開始,文物就再未從他生活里離開。在供職的第10年,他有過短暫的迷茫,這個精力充沛的年輕人突然有個渴望:創造自己的人生價值。此后,他左沖右突,尋找人生價值的各種可能性,犯過無數錯誤,也承認自己是一個文博界里的異類。3年后,異類最終選擇的卻是正途,做海外文物的回流工作,先后為國家博物館、國家文物局、保利文物館、上海博物館、龍門石窟提供入藏文物。他為保利博物館提供過數十件青銅器;為國家文物局、上海博物館、龍門石窟研究院、國家博物館提供古代佛造像藏品。

在鞠肖男人生中最重要的一個轉折點在2000年。北京飯店重新裝修,當時的北京市委書記賈慶林來視察工作,希望北京飯店作為面向國際的文化窗口一定要有文化。于是北京飯店負責人就找到他問計。他很快就給出了一個《文化長廊》的方案,首展就是古代佛像展,將博物館級的藏品在一個商業場所里進行展示,這在當時是一個特別大膽的想法,尤其是落地執行對他更是個極大的考驗。

那時鞠肖男是中國文物學會(注:學會為政府支持的研究機構)會員,身邊都是老專家、老學者,大家都很喜歡和愛護這個勤奮刻苦的年輕人,紛紛為他出主意、找資源提供學術支持。

展覽未開,名聲先響。最早被吸引來的是敦煌守護人、著名畫家常書鴻的女兒,前中央工藝美術學院院長常沙娜。在一個灰暗的地下倉庫見到那尊2米高的北宋彩繪木造像后,這位女先生太驚喜了,爬上爬下足足看了兩個半小時。鞠肖男問她,您都看些啥啊?女先生回答,首先開相要從不同角度去看,還有服裝的結構,飾品的材質,當時運用色彩的邏輯……

展覽如期進行,和預想的一樣引起了極大反響。鞠肖男最得意的是當時中央美術學院、中央工藝美術學院的師生們都紛紛前來參觀、臨摹。其中他迎來了一位特殊的觀眾,著名雕塑家,也是央美的曾竹昭老教授,當時已屆九十高齡。鞠肖男專門為老先生準備了輪椅,方便把老教授在展場里推來推去。鞠肖男說,曾老先生對文物的鑒定和常沙娜完全不同,他的觀展方式是掃掃,一眼過,然后閉著眼睛歪著頭琢磨半天,曾教授認為自己是看氣象的。

眾人拾柴火焰高,自此以后為他打開了海外文物回流的大門。那些年,他自己都忘記了到底登堂入室了多少大藏家的收藏空間,而且這個群體非常特別,自私又無私。自私的意思是,這個私密性很強的愛好常常讓他們孤獨;無私的是一旦發現后代不喜歡這些寶貝,他們寧愿捐給國家,也不留給后代。與他們的接觸中,鞠肖男自己也在做著某些改變,他也從做文物經營的行家逐漸向研究型的藏家轉變。

對此,他深有體會地說,收藏到了一定地步就是會有情懷。

受了這些前輩高人的指點,如果說照命運的既定軌跡,鞠肖男在這個越老越值錢的行業里會成為位兼具眼光與品位的文物專家和收藏家。然而13年后,他卻再次轉行茶學界。文物不要了、珠寶不要了、一切都不要了,開車直抵云南,立志要找到最好的茶,還要治一部“茶史”,文物界的異類轉成了茶學界的異類。

以茶為媒,讓文化活起來

十三年忙碌且繁重的文物工作,嚴重影響了鞠肖男的身體健康。最嚴重的時候,他的體重一度飆升到189斤,上二樓中途都要喘幾口氣,休息一下才能爬上去。2009年一位朋友去云南游玩,回來時帶了一些野生茶送給他。他喝了一年之后,體重下降了36斤,原本三高的指標也都正常了。飲食、運動量、作息規律都沒變,唯一的改變就是喝了朋友送的茶。

多年過去了,鞠肖男仍然對茶充滿了感恩,因為實實在在給他帶來了健康,也讓他對茶這種傳統飲品有了新的認識和興趣。雖說離開了文物行業,但他從來沒有放下過常年從事文物工作而養成的究竟精神。鞠肖男有一種嚴密的思維習慣,凡事都要追根溯源,凡答案必須簡明易懂。他一旦對什么產生興趣,便一定要究其根本。翻閱了大量文史資料后,隨著對茶了解的深入,他的疑惑也越多,最大的疑惑是:中國人喝茶,短則五六千年,長則恐八千余年,時至今日,為何居然沒有一本可稱為“正史”的茶書?

既然中國沒有茶史,那就由我來寫吧。誰曾想,這一寫就是整整八年。在治茶史的途中,順帶建立了套科學的茶生態評價標準體系,對規范混亂的茶市場有重要的意義。鞠肖男注意到,現在很多人喝茶,喝傳承人、喝工藝、喝器具、喝故事……他們已經忘了自己要喝的是茶本身,要喝的是一泡真正的好茶。茶從哪里來?怎樣的茶才是最好的茶?茶葉為什么要加工?帶著肚子問題,鞠肖男腳踏進了茶行,以研究文物的究竟精神開始剝繭抽絲,尋根探底,欲窮其極。

鞠肖男堅信,物競天擇,最早長出茶樹并且至今仍能生長野生茶樹的地方,才有最適宜茶生長的環境,那里人跡罕至,沒有農藥與化肥的侵擾。有最好的生態循環,才會產出最好的茶。確定了茶的發源地以后,為了找到最好的茶,鞠肖男請當地的村民帶路,一座山一座山地跑,一棵樹一棵樹地找。這些山上經常有黑熊、野豬、豹子等野生動物出沒,好幾次,他在一天中不同的時間內,與這些危險擦肩而過。他做茶人,就是一個真正的茶人,在瀾滄江下游的原始森林中啃著干糧,風餐露宿,一泡就是五六年。

一開始,鞠肖男也像所有初入茶行的人一樣四處訪茶山,茶山跑了不少,答案卻越來越撲朔迷離。有一天,他突然想起經常翻看的《道德經》里一句話,猛一拍腦門,答案其實很簡單!那句話是:萬物之始,大道至簡,衍化至繁。撥云見月,豁然開朗!道之出口,淡乎其無味,視之不足見,聽之不足聞,用之不可既。說起來,就是這么簡單。鞠肖男最終確定,真正的純種野生大樹茶,只生長在海拔1750-2800米之間的云南三江并流之地,即茶樹的祖庭。茶,這片神奇的東方樹葉,就是由這里不斷遷徙,走向世界的。鞠肖男感嘆說:其實,很多東西的答案,我們的老祖先早就說清楚了,與現代人不同,我們用的是科學技術,他們用的是文化,這就是智慧。

野生古茶樹已經十分稀少,為了有效保護這些資源,鞠肖男要求每棵樹只采二兩茶葉,請當地著名的制茶師傅制了七十多款茶,做來做去,卻發現什么都不是做得最好。有了好的原料,并不等于有最好的茶。那怎樣的茶,才算是好茶呢?好的原料加上恰當的加工,就是好茶。這是鞠肖男最終得到的答案,他說,最好的茶有森林的味道。

如今,坊間對鞠肖男這個人流傳最廣的卻是他主持的場禪茶雅集,地點定在京郊著名的法海寺,這里因發現明代宮廷畫師們所繪的壁畫,在業界造成過不小的轟動。鞠肖男專門選擇了一個寧靜的黃昏,把這些來自商界、學界的大腕帶進一個禪與茶交融的世界。讓他們在清凈之地忘記凡塵俗事,心靈求取片刻的安寧。這樣的體驗非常特殊,大腕們都很新鮮地感受到了一次美學的茶醉。

而文物依舊在他的生活里,成為他與茶友的談資和品質化生活的階梯。這就是國學熱的第二階段,一切都剛剛好。

那日,以松下古琴清聲送客時,鞠肖男會想,“文化,就應該這樣活起來”。