促進學生積累數學活動經驗的三個策略

福建省廈門市湖里第二實驗小學 張碧玉

史寧中教授在《課標》修訂工作中指出:“我們必須清楚,世界上有很多東西是不可傳遞的,只能靠親身經歷。智慧并不完全依賴于知識的多少,而依賴知識的運用、依賴經驗,你只能讓學生在實際操作中磨煉。”可見,豐富學生的基本活動經驗應成為數學教學活動的重要形式。

然而,在實際教學活動中,教師往往更關注學生是否突破重難點,掌握新知識,而忽略了對在智力活動所產生的體驗反思和經驗提煉,這本是提升學生數學素養的好時機,卻常常被遺憾地缺失了。通過教學實踐,本人梳理了三個策略,為學生不斷積累數學活動經驗提供幫助。

策略一:引發猜想驗證,積累操作活動的經驗

首先,學生是學習的主人,在課堂上只有給出充分的時間與空間,才能保證教學的有效性。其次,教師要明確具體的教學內容,讓學生在數學探究活動中去“經歷過程”,在“做”數學中去體驗和感悟數學,從而積累數學活動經驗。

案例:人教版三年級下冊《長方形的面積》教學片段

老師從“如何知道學校足球場有多大?”的生活問題入手:

師:猜測一下,長方形的面積和什么有關?

生1:我猜和長有關,因為長方形的長越長,它的面積就會越大。

生2:我覺得和寬也有關系,因為越寬,面積也會越大。

生3:面積可以用長和寬相乘吧?

師:再猜一猜,假如長方形的周長和它的長、寬有關系,那么和面積是否也有關系呢?如何驗證我們的猜想是否成立呢?

生:畫一些長方形來驗證吧。

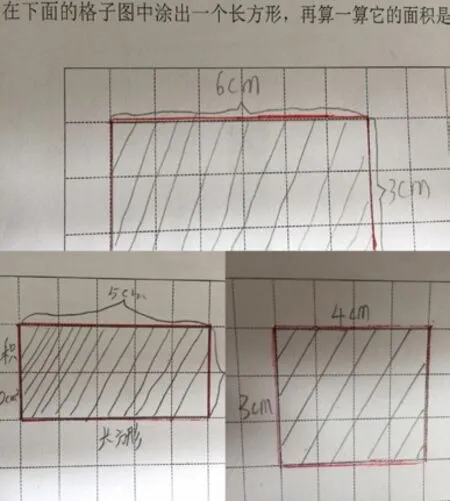

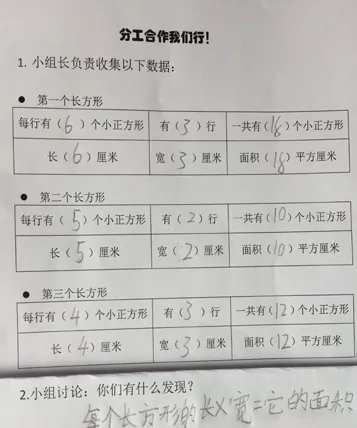

于是,四個小組開始合作在方格紙上畫出若干個長方形,并分別得到如下數據:

在反饋交流中學生直觀地發現:每行擺幾個,長正好就是幾厘米,能擺幾行,寬正好也是幾厘米。一維長度數與二維面積單位的個數相對應,數的意義雖然不同,但大小卻是相同的,從而概括得到長方形的面積公式。

在這樣的實踐活動中,學生經歷了猜想、驗證的探索過程,既能感受到數學之間的內在邏輯關系,又積累了豐富的操作活動經驗,為后續探究其他平面圖形的面積計算方法起到了積極有效的幫助。

策略二:引導多維推理,積累思維活動的經驗

史寧中教授提出,數學活動經驗的根本目的是在于培養學生的創新能力,而創新能力的培養離不開推理。在小學階段,由于學生的邏輯抽象思維的發展還極為有限,因此,合情推理和演繹推理常常相輔相成、缺一不可。

案例:人教版五年級下冊《3的倍數的特征》教學片段

教師出示百數表,請同學在表中圈出3的倍數,引導學生仔細觀察表格,并尋找3的倍數的特征。

生1:我從橫著看,發現3的倍數都是隔兩個數就出現一次。

生2:老師,豎著看也是隔兩個數出現一次。

生3:我不同意他所說的,其他的數字也有這種現象。

此時課堂上一陣寂靜,同學們全愣了。教師抓住時機進行引導:如果個位上的數字沒有什么規律,那么把目光移到十位上看看,有規律嗎?

生3:我發現斜著排列的數字很有規律。從上往下觀察,連續兩個數字都是十位數多1,個位數少1。

教師再次抓住時機,像這樣,十位數加1,個位數減1組成的數與原來的數相比較,又有什么發現呢?通過學生的仔細比較,有的發現6的那條斜線上的數,兩個數字加起來的和是6,有的學生發現3的那條斜線上,12和21的兩個數字之和是3,還有同學發現除了邊上的30、60、90,兩個數字的和是3、6、9外,另外的數的兩個數字的和是12、15、18。至此,教師要求學生通過現象發現歸納3的倍數特征,經過討論,歸納出:如果一個數中各個數位上數字之和是3的倍數,那么這個數一定是3的倍數。在這個過程中,同學們根據自己的觀察、思考、討論,3的倍數的特征清晰地浮現在同學們的眼前,不僅培養了孩子的思維能力,而且逐步形成了觀察、合情推理與演繹推理的經驗。

在數學學習過程中,學生不僅學到了數學的基本知識,掌握了數學基本技能,而且思維模式變得更加靈活,這種思維模式建立在反復觀察的基礎上,從最簡單的問題入手,逐步發現,反復修正,不斷觸及和感悟問題的核心,探究問題之間的聯系,逐步形成新的知識體系。

策略三:注重學以致用,積累實踐活動的經驗

數學即生活,生活和生產中常常伴隨著數學而來,因此教師應多創設實踐活動的機會,讓學生在生活中體驗數學的妙用,同時在解決實際問題過程中不斷積累實踐活動的經驗,體悟數學的社會價值。

例如人教版三年級上冊的綜合實踐活動《數字編碼》一課,老師先組織學生探究:“身份證號碼藏著哪些信息?”讓學生初步感受這些編碼編制的特點,為進一步自己編碼做好鋪墊,然后讓學生編自己的學號,感受編號的簡明、方便,同時也可用課件呈現現實生活中哪些地方有運用到數字編碼,如準考證的編號、警察的警號、點餐時的餐號等。這樣的教學活動,不僅讓學生感受了編碼的作用,也發展了學生解決生活問題的能力,積累運用數學解決實際問題的經驗。

再如人教版三年級下冊《位置與方向》這一單元,學生學會用八個方向詞來描述物體所在的方向,教師引導學生用“上北下南”的規定來繪制自己校園的平面圖和自己家的平面圖,再說一說升旗的行走路線,上學和放學的行走路線等,使學生在多樣的活動中豐富對方位知識的體驗,積累活動經驗,進一步發展良好的空間觀念。

很多數學知識需要在實踐中學習,如購物活動、測量活動、看鐘表認時間、使用人民幣等等,這些生活經驗的獲得都需要依靠實踐活動。教師在備課時,要根據學生的已有生活經驗和實際水平來設計實踐活動,讓孩子們在觀察生活中運用數學,不斷地積累運用數學解決實際問題的經驗,逐步提升學生的綜合數學素養。

總之,教師的教學要立足于學生主動建構數學的高度,促進學生數學活動經驗的積累,努力為學生的數學素養的培養奠定基礎!