中國城鄉醫療衛生系統動態效率的實證檢驗

周小剛,陳 曉,馬 涵,李麗清

(1.華東交通大學 經濟管理學院,南昌 330013;2.江西科技師范大學 經管學院,南昌 330031)

0 引言

醫療衛生事業關乎人民健康福祉,提高醫療衛生資源的投入產出效率是打造“健康中國”的核心環節。自2009年深化醫療體制改革以來,醫療資源總量、衛生服務質量、技術水平和服務效率不斷提升,然而,中國人均衛生總費用水平在世界排名依然較為落后,醫療服務市場規模依然存在較大的提升空間。當前比較突出的問題表現在兩個方面:一是在城鄉之間醫療資源配置上的公平性欠缺,“重城輕農”現象未能根本扭轉,農村醫療設施依然較為落后、功能薄弱;二是醫療資源“倒金字塔型”配置導致低效率,先進衛生設備、高精醫療技術和優秀衛生人才大多聚集于城市公立醫院,導致其“人滿為患”現象嚴重;農村鄉鎮衛生院和城市基層醫療衛生機構的醫療資源、人才隊伍和醫療設備相對匱乏,資源錯配與嚴重浪費并存。因此,在公共衛生資源投入有限的約束前提下,健康產業轉型升級的關鍵在于提高衛生系統的投入產出效率。

在相關研究醫療衛生系統投入產出效率評價的文獻中[1-6],國內外大多采用比較成熟的數據包絡分析(DEA),但是涉及城鄉醫療衛生服務差異對比和2009年深化醫療體制改革之后的研究比較缺乏。基于此,本文運用數據包絡分析的非參數方法和曼奎斯特生產率指數分解方法,應用全要素生產率方法對深化醫療體制改革后2010—2015年我國各地區城市和農村醫療衛生系統投入產出效率進行測度、分解和對比,實證研究揭示我國城鄉醫療衛生資源配置效率的巨大差異。

1 研究設計及數據說明

1.1 研究方法

醫療衛生經濟系統可以看成一組多投入轉化成多產出決策單元的投入產出系統。為了便于比較不同地區在各時期醫療衛生系統的投入產出效率,應用Charnes和Cooper等人開發的基于“面向數據”、用于測評多種投入和產出決策單元相對效率的數據包絡分析(DEA)方法,這是處理多目標決策問題和生產前沿面的一種有力工具[7]。考慮到DEA方法只能研究時間序列數據或截面數據的投入產出效率,針對面板數據無能為力,故本文綜合使用數據包絡分析(DEA)和曼奎斯特(Malmquist)指數兩種方法,從橫截面和動態變化角度分析中國醫療衛生系統投入產出的動態效率。本文首先基于產出角度的CCR模型,用于測算中國各地區醫療衛生系統投入產出效率,其基本原理如下。

假設醫療衛生系統有n個決策單元,每個單元有m種輸入和s種輸出,xij為第j個決策單元第i種類型投入總量,xij>0;yrj為第j個決策單元第r種類型產出總量 ,yrj>0 ;i=1,2,…,m;j=1,2,…,n;r=1,2,…,s。則基于產出角度對于第j0個決策單元DMUj0的CCR模型的對偶形式為:

其中,e^=(1,1,…,1)T∈Em,e=(1,1,…,1)T∈Es,ε>0為非阿基米德無窮小量,通常取0.000001。

其次,進一步將醫療衛生系統生產率指數(TFPCH)分解為技術進步變化(TECHCH)、綜合技術效率變化(EFFCH)[8]。在s期和t期之間的醫療衛生系統Malmquist全要素生產效率變化指數(產出導向)可以表示為:

式中,TFPCH表示Malmquist全要素生產效率變化指數,表示第i個決策單元在t時期的投入向量;表示第i個決策單元在t時期的產出向量;和分別表示s期和t期的實際效率指數,分別表示s期和t期的假定效率指數。技術效率變化可以再分解為純技術效率變化率(PECH)和規模效率變化率(SECH),分別表示從s期到t期的第i個決策單元純技術效率和規模效率的變化,即:

下標v與c分別對應于考慮規模收益(VRS)技術與不考慮規模收益(CRS)技術。

1.2 變量選取說明

測度醫療衛生經濟系統投入產出效率,合理確定投入產出變量至關重要。在DEA分析中投入產出變量要能夠反映被比較樣本的競爭環境[9],本文將各省份醫療機構作為醫療衛生資源的投入產出系統,選取各省份醫院數據來代表城市醫療衛生系統,農村醫療衛生系統用各省份農村鄉鎮衛生院數據來表示。投入變量選取各省份城鄉每千人衛生機構數量X1(城市是每千人醫院數,農村則是每千人鄉鎮衛生院數)、每千人衛生醫療機構床位數量X2(城市是每千人醫院床位數,農村則是每千人鄉鎮衛生院床位數)、每千人衛生技術人員數X3以及人均衛生總費用X4(包括政府預算支出、社會衛生支出和個人衛生支出);產出變量選擇各省份醫院(鄉鎮衛生院)的診療人次比率Y1、入院人數比率Y2、病床使用率Y3和患者平均住院日Y4。評價體系如表1所示。

1.3 數據來源及處理

本文使用2010—2015年中國29個省際的58個城市和農村醫療衛生系統作為投入產出決策評價單元(DMU),分析測算出中國各省份城鄉醫療衛生系統投入產出效率,研究數據來源于《中國統計年鑒》(2011—2016)。將各省份城鄉醫療衛生系統投入變量中的X1、X2、X3以及產出變量中的Y1、Y2分別除以各省城市、鄉村人口數量,從而消除人口數量不同的影響,使各省醫療衛生的投入產出更具有可比性。另外,投入變量中各省份城鄉人均衛生總費用X4的數據無法直接從《中國統計年鑒》中取得,故用各年衛生總費用占GDP的比率,乘以各省份GDP,得到各省份衛生總費用;再結合各省份城市、農村人口數,可求出各省份城鄉的人均衛生總費用。但是,從《中國統計年鑒》中獲得人口數據均是年末人口數,用來代表某一年的人口數在一定程度上缺乏合理性,因此本文用本年末人口數和上一年末人口數的均值作為本年的人口數。需要說明的是,人口期望壽命這個指標直接反映了衛生經濟系統的產出效果,在選擇產出變量時,理論上應該將其包括在內,由于只有2010年的人口普查數據,各省份人口期望壽命數據不能直接找到。并且由于北京、上海農村地區產出的數據在年鑒中無法獲得,其醫療衛生系統的測度與其他省份差異明顯,無法進行城鄉之間的比較,故而在效率測度中沒有考慮這兩個直轄市。

表1 中國城鄉醫療衛生系統投入產出效率評價體系

2 城鄉醫療衛生系統投入產出生產率指數的測度

2.1 生產率指數的測度及分解

根據傳統距離函數與技術效率測度的相關理論可知,基于產出的曼奎斯特生產率指數大于1,說明在測度期間決策評價單元生產率增長是上升的,反之則說明生產率增長出現了下降。同樣,技術進步和綜合技術效率的動態變化也符合上述評判原則。基于此,本文運用DEAP 2.1軟件,得出5年的曼奎斯特生產率指數及其分解值。下頁表2是2010—2015年曼奎斯特生產率指數及其分解結果的幾何平均值,其中,TFPCH表示基于產出的曼奎斯特生產率環比指數5年平均值,TECHCH表示技術進步環比指數的5年平均值,EFFCH表示綜合技術效率環比指數的5年平均值。

2.2 城鄉醫療衛生系統投入產出績效測度的結論分析

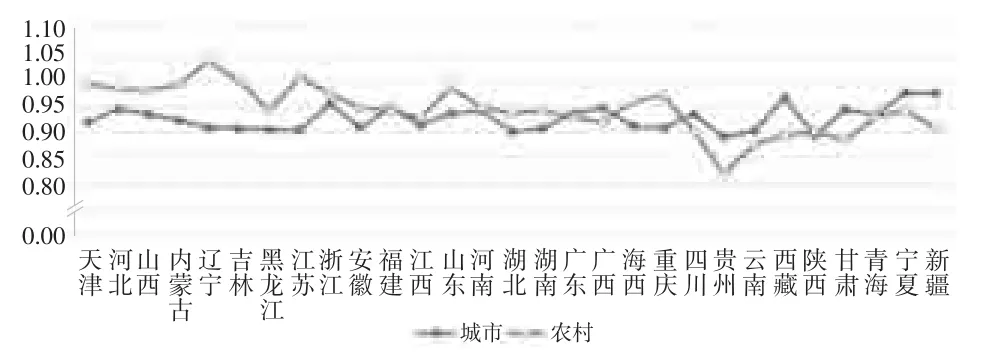

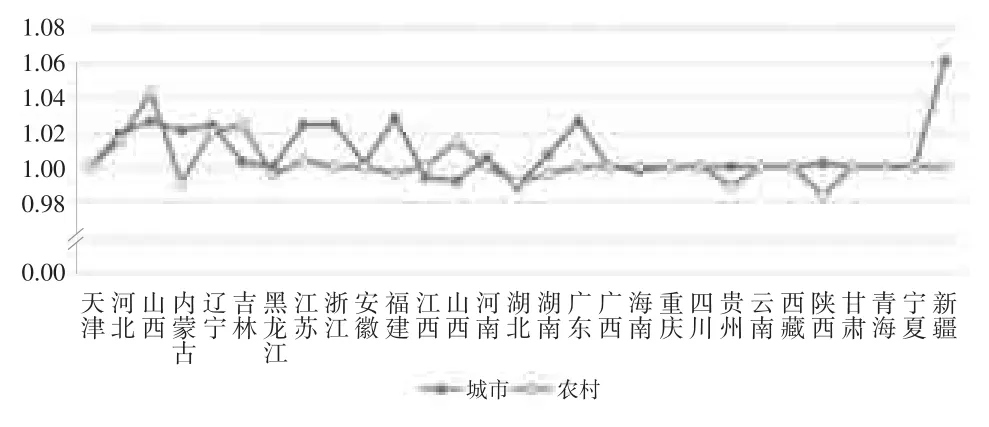

從基于產出的曼奎斯特生產率指數看(見下頁圖1),城鄉醫療衛生系統投入產出的曼奎斯特生產率環比指數全國的平均值均小于1,說明2010—2015年中國醫療衛生系統投入產出的生產率變化總體上呈現出下降的趨勢,并且城市地區生產率增長的下降幅度更大。農村生產率環比指數的總體平均值為0.941,高于城市的總體平均值0.925,這一方面是由于城市和農村的疾病譜系不同,醫療費用和衛生成本有所差異,城市在病人規模、床位等衛生資源利用逐漸趨于飽和;另一方面,城市醫療技術和衛生設施在農村的技術擴散效應是農村生產率增長高于城市的重要因素。

表2 曼奎斯特生產率指數分解及5年變化平均值

圖1中國城鄉醫療衛生系統投入產出曼奎斯特生產率指數

所有城市地區曼奎斯特生產率的平均值都小于1,說明5年內的平均生產率增長在下降。其中,湖北、黑龍江和江蘇的城市地區生產率下降幅度最大,接近10%;而農村地區曼奎斯特生產率變化不盡相同,遼寧和江蘇的平均生產率呈現出上升趨勢,而其余各省份生產率指數變化則呈現出下降的趨勢。另外,通過對比各省份城市和農村的曼奎斯特生產率指數的均值發現,對于中國大部分省份而言,農村的生產率指數均值大于相應省份城市水平,這說明大部分省份農村醫療衛生資源投入產出的生產率進步速度要高于城市。但是福建、廣東、廣西、四川、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏和新疆農村地區的生產率指數均值小于相應省份城市水平,即城市公共衛生資源投入產出的生產率進步速度要高于農村地區。

從曼奎斯特生產率分解后的技術進步指標變化來看(見圖2),城市與農村地區醫療衛生系統技術進步變化的總體平均值分別為0.916、0.934,說明全國衛生系統技術進步呈現出下降的趨勢,并且城市地區技術進步下降的幅度略大。從城市和農村技術進步指標對比來看,除了江蘇省農村地區技術進步指標的平均值大于1,技術進步效應明顯之外,其余各個省份城鄉地區技術進步指標的平均值都小于1,表明樣本考察期間內的技術進步效應均不明顯。經濟欠發達地區可能存在醫療設備投入不足或者落后的事實,經濟發展較好的地區出現這種情況的原因,則可能是其績效增長出現了“收斂”效應,先進醫療設備投入過多無法使得生產率提高,或者說醫療衛生系統中的技術進步因素已經不再是其生產率增長的源泉。

圖2中國城鄉醫療衛生系統投入產出技術進步效應

雖然東部和中部省份農村地區技術進步指標的平均值均高于城市地區,但廣西、四川、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏和新疆等西部9個省份農村地區醫療衛生資源投入產出的技術進步效應要低于城市地區。在區域醫療衛生系統投入產出的研究中,醫療設備投入往往作為體現型技術進步因素,也是投入產出過程中技術進步效應的主要來源,東中部省份農村地區的技術進步使得生產率下降的幅度較小,主要原因可能在于東中部地區城市醫療技術和設施在農村的技術擴散效應更為明顯;而西部地區農村的醫療技術和設備投入依然不足。

從生產率分解的綜合技術效率變化來看(見圖3),無論是城市還是農村醫療衛生系統投入產出綜合技術效率環比指數的全國平均值均大于1,說明醫療衛生資源投入產出的綜合技術效率總體上呈有效狀態。或者說,在樣本考察期間,醫療衛生資源的綜合技術效率促進了生產率的提高。同時還發現,城市和農村地區綜合技術效率變化的總體平均值分別為1.009、1.008,然而城市和農村地區各自對應的生產率總體均值是0.925和0.941,這說明,衛生技術進步的降低對生產率產生的抑制作用遠大于綜合技術效率的提高對生產率的促進作用。

圖3中國城鄉醫療衛生系統投入產出綜合技術效率的變化

通過城鄉各地區綜合技術效率的對比可以發現,城市地區只有江西、湖北、海南的綜合技術效率呈無效狀態,未促進生產率的提高;而農村地區只有湖北、貴州、陜西的綜合技術效率沒有改善;其他各個省份的綜合技術效率環比指數均值,都呈現出不同程度的有效狀態。

3 影響因素分析

3.1 城鄉醫療衛生資源綜合技術效率的分解

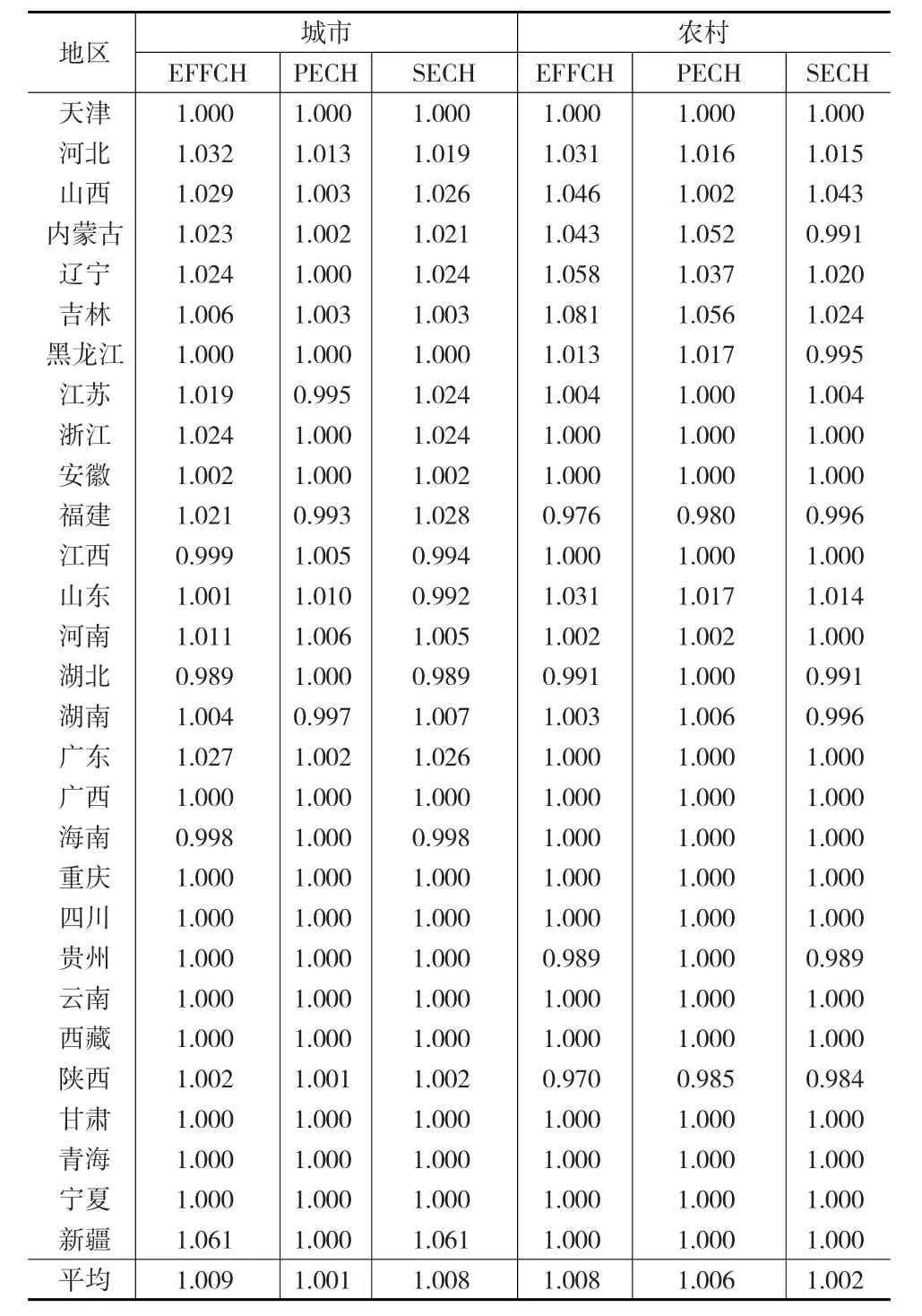

本文采用大多數學者的做法,認為綜合技術效率是由這兩方面因素決定的。DEA最早起源于Farrell(1957)[10]提出的效率理念,Charnes等(1978)[7]據此開發了規模收益不變的DEA模型——CCR模型,在CCR模型的基礎上,Banker等(1984)[11]進一步提出了改進模型,即規模收益可變的DEA模型——BCC模型,將CCR模型中的綜合技術效率分解為純技術效率和規模效率的乘積,這綜合反映出決策單元規模是否合適以及管理效率改善的程度。運用DEAP2.1工具軟件,基于產出導向,將城市和農村醫療衛生資源的綜合利用效率變化(EFFCH)進一步分解為純技術效率變化(PECH)和規模效率變化(SECH),分解計算結果如表3所示。

表3 中國城鄉醫療衛生系統投入產出綜合技術效率變化的分解

3.2 城鄉醫療衛生資源綜合技術效率分解的結果分析

觀察全國綜合技術效率變化的平均水平,可以看到無論是城市還是農村的綜合技術效率五年變化的平均值均大于1,表明就總體而言,我國城市和農村的綜合技術效率均有所提高。綜合技術效率提高的原因在于純技術效率和規模效率均有所上升,其中,在城市衛生純技術效率提升0.1%以及城市衛生規模效率提升0.8%的共同作用下,城市綜合技術效率有所提高;農村純技術效率提升0.6%以及農村規模效率提升0.2%,使得農村綜合技術效率得以提高。說明了城市衛生綜合技術效率提高的最主要原因是規模效率的提升,而農村純技術效率的提升是農村綜合技術效率提高的最關鍵因素。

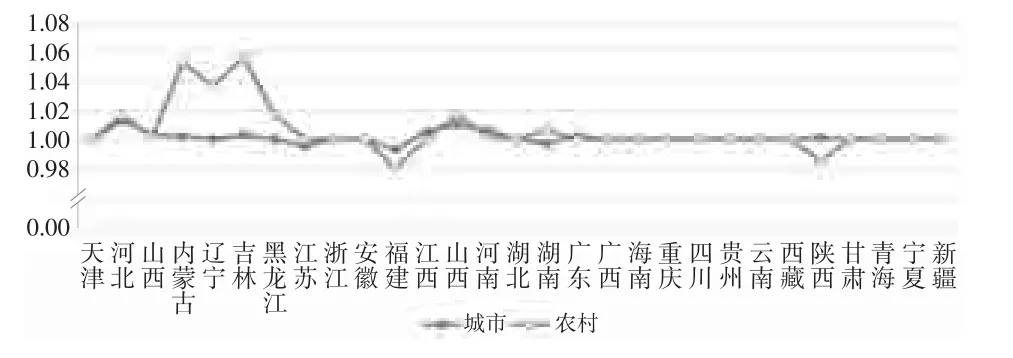

結合圖4和表3,可以看到無論是在中國城市地區還是農村地區,衛生系統的純技術效率變化大部分都大于或者等于1,城市地區除江蘇、福建和湖南外,農村地區除福建和陜西外,其余省份的純技術效率保持不變或者有所上升,從整體上而言,純技術效率都呈現出上 升的趨勢。從城鄉對比來看,內蒙古、遼寧、吉林及黑龍江的農村純技術效率變化明顯高于其城市純技術效率變化,福建和陜西城市純技術效率變化明顯高于其農村純技術效率變化;城市地區純技術效率變化的總體平均值為1.001,農村地區純技術效率變化的總體平均值為1.006,體現出農村醫療衛生系統的純技術效率提高的程度更大,意味著農村醫療衛生系統的管理績效水平有所提高,且提高的速度比城市更快,這與2009年新醫改方案的正式實施密切相關,該方案提出的“有效減輕居民就醫費用負擔,切實緩解“看病難、看病貴”的近期目標和“建立健全覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度,為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫療衛生服務”的長遠目標,促使農村醫療衛生和城市社區衛生事業均得到了快速發展。

圖4中國城鄉醫療衛生系統投入產出純技術效率的變化

從中國城鄉醫療衛生系統投入產出規模效率來看(見圖5),城市地區除江西、山東、湖北和海南外,其余各省的城市衛生規模效率變化都大于或等于1,城市衛生規模效率總體有所改善;而內蒙古、黑龍江、福建、湖北、湖南、貴州和陜西這7個省份的農村地區規模效率雖獲得了一定程度的改善,但其余省份農村地區衛生規模效率的變化值均小于或者等于1,表明這些農村地區從規模有效變成規模無效,或者是規模無效的程度加重了。并且絕大多數省市城市地區的規模效率的變化均大于其農村地區,山西、吉林、江西、山東和海南例外。觀察規模效率變化的總體平均值,城市規模效率變化的總體平均值為1.008,大于農村規模效率變化的總體平均值1.002,盡管二者的規模效率均有改善,農村地區仍有很大的進步空間。

若對各省市城市地區和農村地區的醫療衛生投入產出做進一步研究,以2015年為例,2015年絕大多數農村的每千人衛生機構數要高于城市,而每千人衛生機構床位數、每千人衛生技術人員數及人均衛生總費用要低于城市水平;農村的平均病床的使用率為54.12%,遠低于城市83.59%的平均水平。這說明同等病床投入資源,農村鄉鎮衛生院可能更缺乏的是衛生技術人員和衛生基礎設施。

圖5中國城鄉醫療衛生系統投入產出規模效率的變化

4 結論

本文在效率測度理論的基礎上,將中國城市和農村地區醫療衛生系統投入產出的動態效率進行了對比研究,結果表明:2010—2015年中國城鄉醫療衛生系統的生產率總體上出現了下降趨勢,并且投入產出動態效率的變化也是不平衡的,主要體現在四個方面:第一,城市和農村地區之間的生產率下降幅度不盡相同,東部和中部省份農村地區衛生技術進步指標的平均值均高于城市地區,西部省份農村地區技術進步效應則要低于城市地區;城市與農村的疾病譜系、醫療衛生成本差異以及城市醫療技術在農村的技術擴散效應是這一結果的重要因素。第二,城鄉醫療衛生系統投入產出動態效率存在技術進步和綜合技術效率的嚴重結構失衡。城鄉醫療衛生系統的技術進步呈下降趨勢,但是城鄉衛生綜合技術效率總體上是有效的,技術進步的降低對生產率產生的抑制作用遠大于綜合技術效率的提高對生產率的促進作用。第三,衛生綜合技術效率的變化在純技術效率變化和規模效率變化的共同作用下發生,城市綜合技術效率提高的最主要原因是城市規模效率的提升,農村純技術效率提升的最關鍵因素則是農村綜合技術效率的提高。第四,從純技術效率來看,農村醫療衛生系統的純技術效率提高的程度大于城市;從規模效率來看,農村規模效率雖有提高,但仍有很大進步空間。