高層建筑工程中深基坑支護方案研究

黃剛

(白山昌泰建工集團有限公司 吉林白山 134300)

1 工程概況

擬定建設1~12#樓,主要是17~33層高的住宅,建筑的主體結構為框架體系,并且配備有對應的地下室;擬定建設人防與非人防地下車庫。基坑挖掘面積大致是481367m2,周民約1088.3m。

2 基坑支護設計方案

2.1 基坑支護方案

東面使用復合土釘的支護體系展開對應的作業,部分地區通過對應規格的鉆孔灌注樁體系進行擋土;南面借助放坡的支護體系展開作業;西面周邊的地下室地區借助直徑為700的雙排鉆孔樁體系進行擋土,其余區域接借助對應規格的鉆孔灌注樁體系進行對應的擋土;北面地區由于12#樓深入電梯井(實際挖深9.85m及10.85m)接近基坑邊線,因此借助規格為φ700@900,φ800@1000的排樁進行對應的擋土[1]。

2.2 基坑地下水處理方案

(1)比水帷幕。基坑支護的作業區間范圍當中配置有密實的粉土,所以選用兩排規格尺寸為700mm的雙軸深層攪拌樁進行對應的建設施工作業。

(2)降排水規劃。①在其基坑中使用管井進行相關的疏通引水作業,在基坑當中一種配置有將近150個對應的管井,下降的坑內地下水輔助以明溝排水的形式進行疏通,基坑之外配置有21個用于水位勘測的回灌井。②基坑在挖掘的過程當中,依照作業場地的現場狀況順著基坑附近配置對應的排水渠,排水溝的寬度控制在400mm左右,其深度控制在300~500mm上下,排水溝的坡度數值控制在1%左右,實時將其中的雨水排除,以免頂部的積水流入到基坑力,這就要求在基坑周邊配置有對應的護欄,以此來保障施工人員的安全。③在挖掘之前要求開展對應的試降水工作,依照現場的降水狀況來確立是否需要補充降水井以及其挖掘的時間。

3 有限元法模擬分析

因為具體的項目自身有一定程度的復雜性質,因此著重選取D1AA段深基坑展開有限元信息數據研究。

3.1 數值模擬

(1)土層基本數據。挖掘地區的土層大致數據詳情參見表1。

(2)基本狀況。放坡挖掘1.35m;施做支撐;挖掘到7.75m=4m+3.75m;配置剛性鉸;卸除支撐。

(3)本質假定。①降水環節已經實現;②不考慮降雨就挖掘所產生的作業;③不考慮地面的荷載因素的作用。

(4)模型構建。①將模型設定為40m×50m的空間;挖掘面的寬度為30m,挖掘面以外是20m,是基坑挖掘整體深度的將近3倍;②土體借助殼體元件,將其看作是理想性的材質;再者就是,其對應的支撐選用的是梁單元;③樁體與土體之間看作是綁定束縛[2]。

表1 土層本質數據

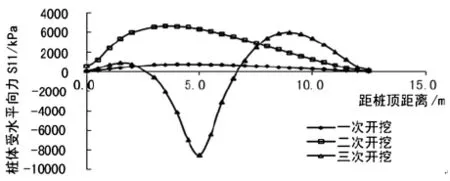

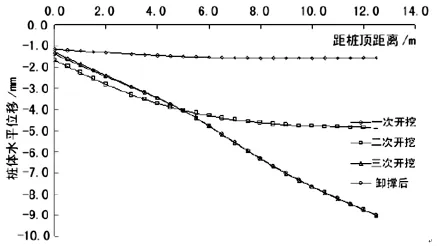

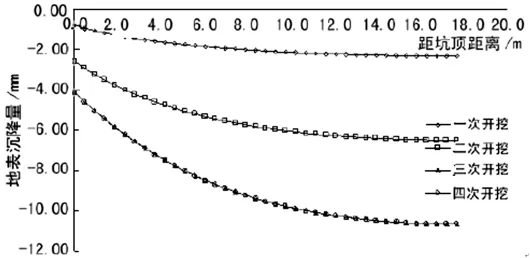

(5)計算分析。①整體受力研究。基坑挖掘工作進行完成之后,樁體所受到的應力是最大的,并且在與臨坑面相對較近的區域,其極限應力甚至是達到了8.76kPa。土體總體的應力值大多都相對較小,最小的應力只有將近1.2kPa。挖掘面之外的坑頂地面出現有對應的沉降狀況,并且距離壁越遠的區域沉降的數值也就越大,并呈現出逐漸平緩的趨勢;基坑底部向上凸起,距離坑壁越遠向上凸起的形變量就越低。②樁體受力研究。由圖1與圖2我們不難看出,樁體的受力會伴隨著挖掘深度的增加而增加,極限的受力點漸漸的開始向基坑的中央位置移動,在臨坑面位置所受到的應力是最大的,其極限值甚至是達到了8MPa,這是因為加剛性鉸讓該區域的x軸方向層面上的位移將會受到對應的約束,因此發現有對應的應力集中的狀況;樁體的位移會伴隨著挖掘工作的不斷開展而出現上漲的趨勢,因為有支撐的效用,坑頂位移在進行支撐過后不會再出現較大幅度的轉變,但是坑底自身的位移甚至是樁體底層的位移一直都處在一個不斷增加的過程當中。③地表下沉與基坑底部凸起的研究。基坑底部的凸起必定要求要有基坑外部的土體下沉來進行對應的彌補,所以在季肯外部出現有對應的下沉狀況,如圖3所示距離基坑壁16m之外的沉降逐漸平緩基本不再出現有變化的情況。其基坑底部的隆起極限數值不到1cm左右,其對應的位移最大數量沒有出現在距離基坑最遠的區域,而是出現在距離基坑壁12m上下的距離,12m之后基坑底部的隆起數量逐漸減小并逐漸區域穩定。

圖1 沿樁長水平方向的受力圖

圖2 樁水平位移

圖3 地表沉降曲線

3.2 分析結論

通過有限元數值分析的形式就基坑的挖掘展開了數值擬定與作業場地勘測的討論分析,著重借助ABAQUS系統就基坑挖掘展開了對應的數據擬定工作并展開了對應的研究,并得到對應結論:就支護區域,基坑挖掘工作完成之后,樁體所受到的應力最用最大,并且在臨坑面相對較近的區域,其極限應力值為8.76MPa。土體總體的所受應力條件相對較小,最低的壓強只有1.2kPa。挖掘面之外的地面出現有沉降的情況,并且距離基坑壁越遠的區域其沉降的總量也就越大,但逐漸趨于平和;基坑底部出現有向上凸起的趨勢,距離基坑壁越遠的區域其變化總量逐漸變得穩定。基坑支護規劃經過計算之后其規劃是合理的。

4 施工重難點及監測

4.1 施工重難點

東面鉆孔灌注樁支護與附近建筑物之間的最小間距控制在8左右。在雨季到來時,一旦觀測井當中的水位超過規定值之時,要求進行對應的排水工作,以此來確保作業的安全進行。

4.2 施工監測內容

監測的主體對象為:基坑挖掘時,為實時檢測所有圍護的位移狀況,順著支護樁頂部每間距一定的距離就配置一個水平的勘測點,總共配置有55個樁頂水平監測點。其次是圍護體系周圍土體深層次水平位移勘測。第三,基坑周邊的路面與管線的位移勘測。第四,基坑周圍建筑物的沉降勘測。最后是就其外部地下水位的檢測。

4.3 施工監測的方法和報警值

(1)水平位移監測。順著基坑的周邊選取方向線的兩邊,預埋兩個水久測控點,之后在基坑邊順著這兩個端點連接成的直線之上配置對應的點,定時勘測這些點的偏移方向的間距,并進行對應的比對,也就是能夠得到這些檢測點的水平位移總量。

(2)深層水平位移監測。基坑挖掘的前一周,在預期的區域,使用規格為GXY-1的百米鉆機鉆出對應的孔,管體當中有互相為90°的四個導槽和土體形變的方向保持一致。

(3)基坑外的水位監測。借助降水井,使用規格為SWJ90鋼尺水位儀檢測其水位的變化狀況[3]。

4.4 基坑監測結果

就小區深基坑展開對應的水平位移以及其垂直位移與圍護周圍土體的水平位移等相關數據進行檢測。其檢測的數據信息表明:水平位移積累的變量超過了其對應的警報值,主體原有主要是因為基坑挖掘所暴露的時間太久。其位移積累變量超出報警值的大致原因是因為基坑土方挖掘所暴露的時間太久所導致的。前期基坑外部的水位相對較低,基坑以外的土體水分子消逝,主要是因為其土體固結沉降所產生的。整個基坑項目自挖掘至基礎作業都沒有發生安全事故。

5 結論

該項目地處的區域附近環境復雜、土體環境不佳、有著較大的差異性,施工時間緊湊、基坑形狀不規則并且作業的難度相對較大,但是在作業測控層面上所有基坑可以實現數據化的作業,就基坑項目支護由于各個因素的存在其安全問題都可以得到及時解決,因此保障了作業的安全與順利進行。