基于風(fēng)險(xiǎn)界面理論的拱壩纜機(jī)吊運(yùn)混凝土作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)研究

范禹呈 董 勇

(1.青海黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 2.三峽大學(xué)水利與環(huán)境學(xué)院 3.中國(guó)電建中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司宜昌設(shè)計(jì)院)

引言

拱壩纜機(jī)作業(yè)中存在纜機(jī)跨距大、揚(yáng)程高、運(yùn)行維護(hù)難度大等問(wèn)題,連續(xù)的混凝土澆筑對(duì)纜機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)更是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn),這需要對(duì)作業(yè)人員、設(shè)備工具及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境等提出較高要求[1]。風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)于尋找風(fēng)險(xiǎn)因素并對(duì)其歸類診斷至關(guān)重要,確定風(fēng)險(xiǎn)因素后便可對(duì)癥下藥開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)控制工作,使纜機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)更為可靠,作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)降低。但由于風(fēng)險(xiǎn)客觀存在,且演化路徑復(fù)雜,事故依舊發(fā)生并且往往損失嚴(yán)重。鑒于此,筆者基于風(fēng)險(xiǎn)界面理論對(duì)拱壩纜機(jī)吊運(yùn)混凝土作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析,綜合考慮各類風(fēng)險(xiǎn)因素的共同作用與作業(yè)人員、工具設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境三者之間的交互作用;利用魚骨圖對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素歸類,找尋風(fēng)險(xiǎn)因素之間以及風(fēng)險(xiǎn)因素與事故的內(nèi)在關(guān)聯(lián);通過(guò)AHP法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素定量分析,找出關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素,針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

1 作業(yè)事故發(fā)生機(jī)理

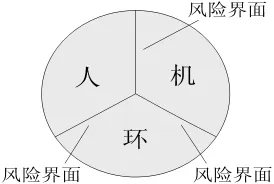

由于人、機(jī)、環(huán)三者之間交互頻繁,基于此提出風(fēng)險(xiǎn)界面理論。風(fēng)險(xiǎn)界面理論指出事故主要是由于風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)作業(yè)人員、設(shè)備工具及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境三者的刺激產(chǎn)生,并且風(fēng)險(xiǎn)因素通常存在于三者之間的接觸界面,如圖1所示。接觸界面是指作業(yè)人員、設(shè)備工具及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境三者之間的物理接觸界面以及三者之間抽象的假想接觸界面。例如作業(yè)人員與某些損壞漏電的混凝土澆筑機(jī)械接觸發(fā)生觸電事故,該事故就發(fā)生在人與機(jī)械之間的物理接觸界面上,該接觸界面真實(shí)存在;在冬季施工時(shí)澆筑機(jī)械在啟動(dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生靜電,靜電產(chǎn)生的電磁場(chǎng)會(huì)使得其他電子儀器失靈甚至損壞,電磁場(chǎng)與電子儀器之間的界面就是一個(gè)抽象的假想接觸界面,該界面不以物理狀態(tài)存在。事故往往發(fā)生在作業(yè)人員、設(shè)備工具及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境三者之間的接觸界面。

圖1 風(fēng)險(xiǎn)界面示意圖

風(fēng)險(xiǎn)界面理論將作業(yè)人員、設(shè)備工具及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境三者抽象成概念上相互獨(dú)立、邏輯上相互聯(lián)系的能量攜帶主體,而能量攜帶主體一旦受到與該能量攜帶主體相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素刺激便轉(zhuǎn)化為危險(xiǎn)能量攜帶主體,此時(shí)危險(xiǎn)能量攜帶主體與其他危險(xiǎn)能量攜帶主體相互接觸便可能引發(fā)事故。

作業(yè)人員、設(shè)備工具及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境這三類能量攜帶主體之間的關(guān)系可分為六種,如表1所示。表中“作業(yè)人員→設(shè)備工具”表示作業(yè)人員這一能量攜帶主體受到與該能量攜帶主體相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素的刺激轉(zhuǎn)變?yōu)槲kU(xiǎn)能量攜帶主體,而此危險(xiǎn)能量攜帶主體又與設(shè)備工具這一危險(xiǎn)能量攜帶主體相互接觸這一過(guò)程。該過(guò)程最終導(dǎo)致的結(jié)果可能就是事故的發(fā)生,其中作業(yè)人員為事故的主動(dòng)方,而設(shè)備工具為事故的承受方。

由此表明,事故產(chǎn)生的過(guò)程是由人、機(jī)、環(huán)三者大量的交叉作業(yè)產(chǎn)生危險(xiǎn)源為起點(diǎn),再經(jīng)過(guò)危險(xiǎn)能量攜帶主體之間的接觸,使得危險(xiǎn)能量發(fā)生碰撞,由此產(chǎn)生事故。需要表明的一點(diǎn)是,因?yàn)槭鹿实漠a(chǎn)生受到諸多因素的影響,所以危險(xiǎn)能量攜帶主體之間的接觸未必一定導(dǎo)致事故的發(fā)生,但是若發(fā)生了事故,那么一定會(huì)在危險(xiǎn)能量攜帶主體之間的接觸界面上發(fā)生。

表1 能量攜帶主體關(guān)系分類表

2 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

2.1 風(fēng)險(xiǎn)因素

依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)界面理論,分別分析與作業(yè)人員、設(shè)備工具及現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境三者相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素。其中與作業(yè)人員相關(guān)的主要風(fēng)險(xiǎn)因素有規(guī)章制度、現(xiàn)場(chǎng)管理不善、作業(yè)人員失職等;與設(shè)備工具相關(guān)的有故障損壞、靜電磁場(chǎng)、火花等;與現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境相關(guān)的有氣候、作業(yè)環(huán)境等。依據(jù)以上方法將混凝土吊運(yùn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素一一找出。

2.2 風(fēng)險(xiǎn)因素歸類

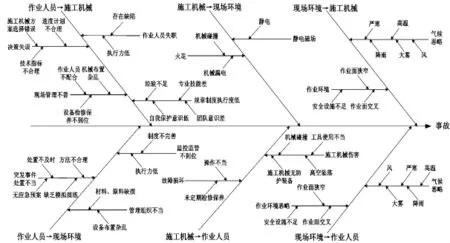

拱壩纜機(jī)吊運(yùn)混凝土作業(yè)能量攜帶主體以及風(fēng)險(xiǎn)因素之間交互頻繁、演化路徑復(fù)雜多變,不易于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素歸類,因此考慮使用魚骨圖法[2]。魚骨圖通過(guò)由疏到密的樹(shù)枝狀箭線將事故與風(fēng)險(xiǎn)因素聯(lián)系起來(lái),每個(gè)大魚骨都由眾多中魚骨組成,代表能量攜帶主體;每個(gè)中魚骨由眾多小魚骨組成,代表各風(fēng)險(xiǎn)因素。通過(guò)魚骨圖將各風(fēng)險(xiǎn)因素歸類并逐層分解,直到該風(fēng)險(xiǎn)因素可以直接找到相應(yīng)的對(duì)策為止,找到每一個(gè)可能引發(fā)事故的風(fēng)險(xiǎn)因素。圖2中“作業(yè)人員→施工機(jī)械”表示作業(yè)人員這一能量攜帶主體受到與該能量攜帶主體相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素(如:決策失誤、作業(yè)人員失職等)的刺激轉(zhuǎn)變?yōu)槲kU(xiǎn)能量攜帶主體,而此危險(xiǎn)能量攜帶主體又與設(shè)備工具這一危險(xiǎn)能量攜帶主體相互接觸這一過(guò)程。該過(guò)程最終導(dǎo)致的結(jié)果可能就是事故的發(fā)生,其中作業(yè)人員為事故的主動(dòng)方,施工機(jī)械為事故的承受方。通過(guò)多種風(fēng)險(xiǎn)因素的刺激,以及危險(xiǎn)能量攜帶主體的接觸,最終所有危險(xiǎn)能量全部匯集到“魚頭”即事故的爆發(fā)點(diǎn)。

根據(jù)魚骨圖識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)因素結(jié)果,將各能量攜帶主體、風(fēng)險(xiǎn)因素依據(jù)大魚骨(如:作業(yè)人員→施工機(jī)械、作業(yè)人員→現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境)、中魚骨(如:決策失誤、現(xiàn)場(chǎng)管理不善)、小魚骨(如:施工機(jī)械方案選擇錯(cuò)誤、進(jìn)度計(jì)劃不合理)分別歸類,得到風(fēng)險(xiǎn)因素分析表,如圖2所示。

圖2 拱壩混凝土吊運(yùn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素分類魚骨圖

2.3 風(fēng)險(xiǎn)因素定量分析

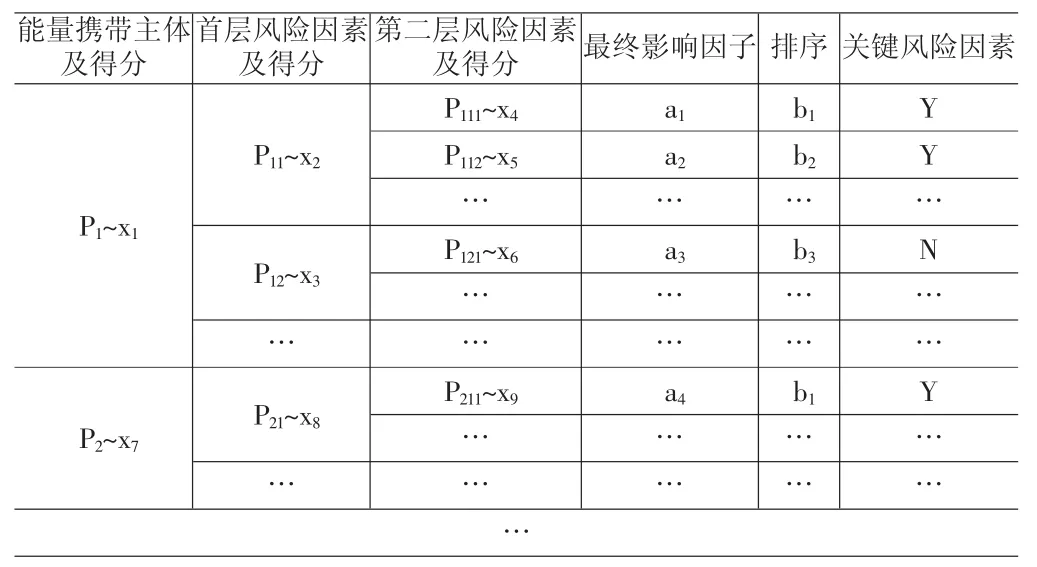

在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素定性分析的基礎(chǔ)之上,利用AHP法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素定量分析。通過(guò)對(duì)引發(fā)事故的能量攜帶主體、首層風(fēng)險(xiǎn)因素以及第二層風(fēng)險(xiǎn)因素賦予相應(yīng)的權(quán)重,利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法得到末端風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)于事故的得分,即該風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)于事故產(chǎn)生的重要程度。得分最高的風(fēng)險(xiǎn)因素為關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素,需優(yōu)先考慮針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素的應(yīng)對(duì)方案。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素定量分析步驟如下:

(1)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素歸類分解的基礎(chǔ)之上,組織行業(yè)專家對(duì)魚骨圖上能量攜帶主體評(píng)分,分?jǐn)?shù)范圍為1~5分,分?jǐn)?shù)越高表明對(duì)事故發(fā)生的影響程度越大。

(2)在對(duì)能量攜帶主體評(píng)分的基礎(chǔ)之上運(yùn)用相同的方法繼續(xù)逐層對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)分,直至將所有風(fēng)險(xiǎn)因素逐一評(píng)分。

表2 風(fēng)險(xiǎn)因素分析表

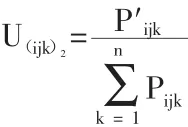

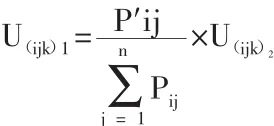

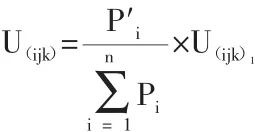

(3)利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法計(jì)算每個(gè)末端風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)于上一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響力,即影響因子。首先,假設(shè)Pi、Pij、Pijk分別為能量攜帶主體、首層風(fēng)險(xiǎn)因素以及第二層風(fēng)險(xiǎn)因素的分?jǐn)?shù),P′i、P′ij、P′ijk分別為處于能量攜帶主體層、首層、第二層的風(fēng)險(xiǎn)因素。P′ijk對(duì)首層風(fēng)險(xiǎn)因素的影響因子為:

P′ijk對(duì)能量攜帶主體的影響因子為:

P′ijk對(duì)問(wèn)題的最終影響因子為:

(4)將最終影響因子U(ijk)的值由高致低排序,并將影響因子值最高的風(fēng)險(xiǎn)因素稱為關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素。

(5)通過(guò)對(duì)魚骨圖上各風(fēng)險(xiǎn)因素的計(jì)算,得到各末端風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)事故的最終影響因子以及關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素。

3 結(jié)語(yǔ)

拱壩纜機(jī)吊運(yùn)混凝土作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)主要由風(fēng)險(xiǎn)因素的刺激產(chǎn)生,由于人、機(jī)、環(huán)三者交叉作業(yè)的頻繁性,風(fēng)險(xiǎn)界面的實(shí)際存在性,提出風(fēng)險(xiǎn)界面理論,并同時(shí)闡明事故發(fā)生機(jī)理。其次依據(jù)上述研究找出風(fēng)險(xiǎn)因素,并通過(guò)魚骨圖對(duì)其進(jìn)行歸類,形成完整的事故致因魚骨圖,通過(guò)魚骨圖將事故發(fā)生的過(guò)程形象的表述出來(lái),為其后的定量分析打下基礎(chǔ)。最后通過(guò)AHP法對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)因素依次進(jìn)行專家評(píng)測(cè),根據(jù)評(píng)測(cè)分?jǐn)?shù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相對(duì)分?jǐn)?shù),客觀的論證了風(fēng)險(xiǎn)因素之間的關(guān)系以及能量攜帶主體之間交互的頻繁性,確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素,為風(fēng)險(xiǎn)控制找到主要控制對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為兩個(gè)方面,首先最主要的就是減少風(fēng)險(xiǎn)因素,尤其是關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素,其對(duì)于事故產(chǎn)生的影響最大。其次就是限制危險(xiǎn)能量攜帶主體之間的接觸,實(shí)際就是減少施工過(guò)程中交叉作業(yè)的數(shù)量。從以上兩個(gè)方面入手,可以降低風(fēng)險(xiǎn)成本,減少事故發(fā)生的頻率。