日本森林文化對宮崎駿電影色彩功能的影響

——以《幽靈公主》為例

方 敏

(成都大學中國東盟藝術學院,四川 成都 610106)

1997年《幽靈公主》在日本首映時,上映124天票房收入達179億日元,全國觀影觀眾達三千萬人次,成為日本歷史上最賣座的電影之一;次年又在美國及歐洲公映,全線飄紅,大獲成功。宮崎駿的動畫電影往往汲取了日本悠久的森林文化及其民間信仰中的諸多要素,融入大量的民族文化因子,用現代神話的藝術形式創造了基于傳統又富有現代性的多元森林意象,進而對人類社會及其終極命運進行了深刻反思與彌久追問。《幽靈公主》向我們講述的正是一個濃縮了日本古代傳統文化,以日本開始侵略山林的室町時代為背景,描寫山林中“物化族”與發展中的人類之間的斗爭故事。

一、日本森林文化概況

日本國土面積為3778萬hm2,森林面積達2512萬hm2,森林覆蓋率為66%。[1]日本人生活在悠悠綠韻的島國大自然中,接觸最多的就是樹木,對樹木的感受和思索成為日本人自然觀的根基。日本人認為國土和山川草木都有靈性,將山川草木都看作是神的化身,作為其崇拜的對象。日本學者梅原猛也曾經指出“森林信仰”是日本宗教思想中的核心信仰,是日本精神思想結構的支柱。[2]日本的先民很早便意識到了自身生命是和森林聯系在一起的,森林并不是“他者”,而是與人類共存共榮的。對人類而言,森林蘊藏著神秘而巨大的能量,它不僅僅是廣闊的、恩惠的,同時也是狂暴、恐怖和災難的。人類在面對自然時的渺小脆弱與保護種族的天性,萌生了森林信仰及對其祭拜的儀式。民間既認為森林中存在著大量的保護神,同時也將森林視作是邪魔的棲身之地。所以,在這樣一個和森林根系相連的國度,日本的文化人類學家就將早期日本的文化形態歸納為森林思想或者“照葉林文化論”。森林無疑是日本民族的發源地,也是他們賴以生存的家園,這種積淀在民族集體無意識的原初形態的文化內容,對很多日本人產生著影響。

二、宮崎駿電影中的森林意象

宮崎駿在70年代后期也接觸到了大量的“照葉林文化論”,這無疑為他的創作提供了理論來源。“樹”成為他電影中反復出現的意象,郁郁蔥蔥的青山,婆娑作響的森林,綠草如茵的山澗,綠色也成為了他電影畫面的主色調。

《風之谷》中,王蟲生活在一個被工業社會污染,由美艷的毒孢子構成的“腐海”里,而腐海下面竟是一片可以過濾有毒物質的森林化石。在這里,森林象征著被人類遺忘已久的美好過去,也象征著無法返回家園的人類獲得新生的一線希望。在《天空之城》中,男女主人公最終找到了傳說中的天空之城“拉普達”,這個迷宮般的浮島中心是一棵盤根錯節的巨型樹,里面隱藏著翻反派夢寐以求的超能力。這與日本傳統信仰中認為森林是宇宙能量中心的觀念暗自吻合,并上升為考驗人性的試金石。日本森林文化之中貫穿著平等與再生,人們認為動植物與人的生命是平等的,人在自然界是沒有特權的,任何生命在死后都會再生,這種萬物有靈,循環輪回的世界觀成為宮崎駿一系列作品中貫穿始終的核心意象,也是他用于反思工業社會與展望人類命運的工具性符號。

但是這些作品森林僅僅是單獨的背景或者意象,真正把森林當作舞臺,完整展開敘事的是《龍貓》和《幽靈公主》。不同的是,“相對于在《龍貓》里所描繪的自然森林,在《幽靈公主》里所描繪的自然森林,展現了森林自然的本來面目,它所具有的原始的強大能量也給我們留下了很深的印象。”[3]

三、色彩在影片中的功能

(一)色彩對于人物形象的刻畫

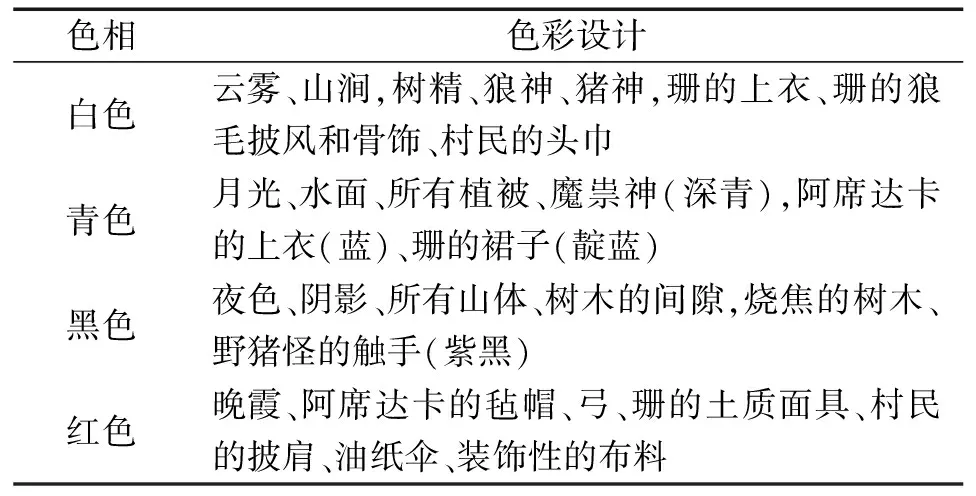

《幽靈公主》的人物關系、故事情節以及核心主題都是圍繞社會的發展和自然環境的開發保護展開的。而在具體細微的呈現層面,宮崎駿選擇了偏冷的綠色進行畫面背景、主要環境以及關鍵形象的刻畫。宮崎駿通過綠色的點染跳躍,引出主要人物,在增加作品整體觀賞性的同時,也更加鮮明地凸顯了主要人物的性格特征。宮崎駿一貫追求畫面的簡約,色調的淡雅、清新,除了要和表達的主題相吻合之外,也受到日本民族審美觀的影響。日本是個島國,到處青山綠水,青色(包括綠色和藍色)是大自然的原色,是植物山川的生命之色。受到這一色彩觀的影響,宮崎駿以青色為主色調,輔以白、黑、紅。

《幽靈公主》色彩設計

男主角阿西達卡的出場是在灰綠幽深的林間畫面的映襯烘托下、跨騎駿馬奔跑而實現的,身姿敏捷的藍衣少年跨騎著淺紅色的羚角馬,并在淡灰綠色的林間迅捷地穿梭而出,兩旁的低矮碧綠的喬木與草叢則不斷蔓延至遠方,人物色彩以紅和藍為主色,藍色代表理智、勇敢,紅色代表正義、善良。對于女主人公珊她的出場同樣也是騎跨動物、穿行跳躍而實現的,但是整個畫面的背景呈現灰綠色,只有零星的綠色草叢稀疏分布在荒蕪破敗的沒有森林的山間,這種與男主人翁出場背景強烈的色彩反差,也在側面烘托出珊雖然堅韌頑強卻也脆弱灰暗的悲劇性格。宮崎駿使用灰綠色一方面是為了與阿西達卡的深綠色形成對比;另一方面也是在傳達出一種理念:那就是這兩種綠色是可以調和交融的,并非完全對立的。于是在他們相識之后,深綠色和灰綠色這兩種人物性格的色調開始同時出現、相互包容,乃至故事的結尾,這兩種不同色調的綠色終于匯合,以濃厚綿密的淺綠色涌動。

(二)色彩對于情節的推動

綠色色調的變化意在暗示各種潛在的故事元素的出現,巧妙地推動了故事情節的發展和延伸。畫面蘊含著由明變暗的色彩主線,整部影片的主色調從深綠——暗灰——血紅——暗黑——新綠,緊扣故事情節的發展。每個部分的色調服從于影片的整體色調,從而形成影片穩定的色彩風格。影片開始色彩的明度和純度要具有代入感,當故事達到高潮部分,色彩富有視覺沖擊力,刺激觀眾的心理反應,色彩的對比要強烈,輔之音樂進行渲染強化,給觀眾帶來強烈的心理暗示,影片的結尾部分,畫面對比度逐漸開始減弱甚至綠色進行了融合,產生圓滿的色彩呼應。

影片一開始的深綠色暗示著大自然亙古不變的生存規律以及不可侵犯的神圣感,隨著劇情推進,人類開始征服自然,在幻姬大人的帶領下達達城的居民開始破壞森林并和白狼神展開激戰時,色調由亮麗的綠色轉為昏暗壓抑的灰褐色,而當人類與森林的矛盾到達頂峰,色調也變為充滿血腥和暴力的紅色和褐色,結尾阿席達卡手捧被幻姬大人射掉的山獸神頭顱,并與珊并肩向山獸神祈求原諒之時,晶瑩的沒有頭顱的山獸神開始與茫茫無際的蒼綠森林融為一體,無盡的灰色的腐敗的樹木、森林、村莊被山獸神的龐大身軀所滲透、染綠,并蔓延至遠方,人類重新得到大自然的諒解,大地上的萬物復蘇,色調又恢復到充滿生命力的綠色。

宮崎駿指出,“從猿人變到人,于是,逐漸地人有了意識、技術和語言,反過來這些又將人與其他動物隔閡開來,也就與人類以外的所有動物疏遠開來。從森林的秩序看來,人類分明就是一種過剩的動物。”[4]宮崎駿將“人”與“自然”視為永遠不能互相妥協的兩個極端,然而他不是完全的否定主義者和悲觀主義者,對人類開發利用自然求得生存他是持肯定態度的,但他強調的是人與自然的和諧相處,不能過度使用資源。他用現代神話的藝術形式為我們建立的悲劇與人的心理距離,不僅使我們能更客觀地看待現實中的悲劇,更引發了我們對現實的進一步思索。