兩類數據源的師生關系滿意度研究*——以寧波二中的行為數據與問卷數據對比研究為例

董晶晶 單來君 賀 勝 陶良益

?

兩類數據源的師生關系滿意度研究*——以寧波二中的行為數據與問卷數據對比研究為例

董晶晶1單來君2賀 勝1陶良益1[通訊作者]

(1.訊飛教育技術研究院,安徽合肥 230088;2.寧波市第二中學,浙江寧波 315010)

為研究不同數據源的師生關系滿意度,文章以寧波二中為例,開展了智能教育背景下行為數據與問卷數據的對比研究。文章的行為數據主要來源于智慧課堂信息化平臺,而問卷數據主要來源于“師生關系滿意度量表”,在此基礎上,文章執行了“行為數據研究—問卷數據研究—相關研究”的“三步走”研究計劃。研究結果表明:全過程行為數據可以通過構建指標測量體系反映生—師滿意度,行為數據反映的生—師滿意度和問卷數據測量的師生關系滿意度呈顯著的弱相關關系。文章的研究是開展智能教育大數據融合研究的前期探討,可為今后智能教育背景下的教育決策、教育評價等測量研究提供參考。

師生關系滿意度;生—師滿意度;行為數據;問卷數據

引言

社會對教育的滿意度涵蓋多個方面,包括學校軟硬件設施、教師素質、師生關系、學生學業成績等[1]。在學校教育中,師生通過學習、生活上的互動形成的關系滿意度,不僅有助于提高教學質量和學習效率,而且能促進學生的身心健康和全面發展。為此,近年來針對師生關系滿意度的研究層出不窮:國外研究大多從微觀視角來定量分析師生之間的關系,如Davis等[2]建構了量化學生對教師喜愛程度的知覺組織結構,探討了師生關系的質量;國內研究則大多側重于師生關系中的理論體系、關系模式、滿意度與其它變量之間的關系等,如魏運華等[3]編制了“師生關系滿意度量表”,并通過研究發現滿意的師生關系有助于少年兒童自尊的發展。此外,還有一些研究發現良好的師生關系對學生適應學校生活具有積極影響,可以激發學生的學習興趣、提高學生的學習成績[4];學生對教師越依戀,其焦慮程度越低[5]。由此可見,師生關系滿意度對學生的發展具有重要作用。

隨著“互聯網+教育”的不斷深入,人工智能技術被廣泛運用于教育領域,智能教育對師生關系產生了深遠的影響[6]。任友群[7]認為,在人工智能時代,教師的角色從知識的“搬運工”轉變為學生成長的引領者;人工智能可以替代一部分教師的任務,包括批改作業、信息收集整理與分析、部分知識的傳遞等。由此可知,在智能教育背景下,教師與學生在線下生活中的某些直接互動正在減少,而線上行為的互動逐步增加。所以,智能教育背景下的師生關系研究,僅通過原有的問卷測量結果已無法準確反映,而需要結合行為數據同步考察研究。為加以區分,本研究首先將基于行為數據測量的滿意度稱為“生—師滿意度”、將基于問卷調查測量的滿意度稱為“師生關系滿意度”,再以這兩類數據源的師生關系滿意度為抓手,開展了智能教育背景下行為數據與問卷數據的對比研究,以期為智能教育大數據融合研究的進一步深入奠定基礎。

一 研究設計

1 研究對象

本研究選取寧波二中的高二學生作為調查對象,通過問卷星發放并回收問卷310份;將這些問卷與學生的個人信息、行為數據信息進行匹配,得到精準匹配的問卷有209份。本研究對這209份問卷進行了統計,得到被試的分配情況如下:從性別來看,男生87人、女生122人;從職位來看,班長或副班長4人、各類委員47人、課代表59人、組長7人、無職位學生92人。

2 數據來源

(1)行為數據來源——智慧課堂信息化平臺

行為數據主要來源于科大訊飛股份有限公司開發的智慧課堂信息化平臺。該平臺由“云”(云服務)、“網”(微云服務器)、“端”(教師端、學生端應用工具)三大部分構成,便于教師實現課前高效備課,課中移動教學、立體互動、智能評價,課后個性化輔導,并通過該平臺得到學生的全過程行為數據。考慮到平臺指標數據量的充分性和研究內容,本研究將采集學案評論、私信發送、通知回復、微課評論、微課收藏、微課觀看、學案觀看、學案下載、課堂投票、課堂搶答、提交作業、學案點贊、微課點贊、課堂被提問、課堂筆記等15個行為指標作為構建生—師滿意度測量體系的基礎指標。

(2)問卷數據來源——“師生關系滿意度量表”

對師生關系滿意度的問卷調查,主要采用魏運華等編制的“師生關系滿意度量表”。該量表采用李克特五點量表法計分,用1~5分表示從非常不符合到非常符合的等級分布;該量表包含支持、關心和鼓勵,期望,參與等三個維度,共計24個題項,量表的內部一致性系數為0.81。

3 研究程序

本研究針對兩類數據源的師生關系滿意度,將研究程序按“三步走”研究計劃執行:

第一步,行為數據研究:利用因子分析法,構建行為數據生—師滿意度行為指標測量體系,并進行生—師滿意度的總體特征和差異分析;

第二步,問卷數據研究:采用“師生關系滿意度量表”進行信度檢驗,并進行師生關系滿意度的總體特征和差異分析;

第三步,相關研究:對兩類數據源的師生關系滿意度進行相關分析,得出兩者的具體關系。

二 研究過程

1 行為數據研究

(1)構建生—師滿意度行為指標測量體系

本研究利用因子分析法,對310份數據的多個行為指標進行了降維處理:①通過KMO檢驗和Bartlett’s球形度檢驗,判斷該數據是否適合做因子分析[8]。結果顯示,KMO值=0.78>0.5,近似卡方值=2207.551,df值=105,sig值=0.000,達到顯著水平,表明該數據適合進行因子分析。②采用“最大方差旋轉法”,以Kaiser標準(特征值大于1)為標準[9],對上述15個行為指標進行因子分析,最終提取4個因子作為主因子,累積方差貢獻率=62.2%>40%,由此形成由4個主因子組成的結構模型。③根據因子得分矩陣的輸出結果,將各因子變量的因子得分系數進行歸一化處理,得到各因子變量所含指標在各因子上的權重,最終得到有權重的結構模型,即生—師滿意度行為指標測量體系,如表1所示。具體來說,生—師滿意度行為指標測量體系共有4個因子、15個具體指標,4個因子的定義分別如下:F1交往反饋,指學生對教師教學行為的反饋,如學案評論、通知回復等;F2自發行為,指學生自發進行的與學習相關的行為,如提交作業、學案觀看等;F3課堂互動,指師生課堂互動及其效果反饋,如課堂搶答、微課點贊等;F4自主學習,指學生的學習反饋,如課堂筆記、學案下載等。

表1 生—師滿意度行為指標測量體系

(2)生—師滿意度分析

①生—師滿意度的總體特征分析:本研究對精確匹配的209個行為數據進行了描述性統計分析,所得結果如表2所示。表2顯示,行為數據反映的4個因子和綜合指數的得分均值處于54.78~66.60之間,且F2得分>F4得分>F3得分>綜合指數得分>F1得分,說明生—師滿意度整體處于中等水平。

表2 生—師滿意度的總體特征(N=209)

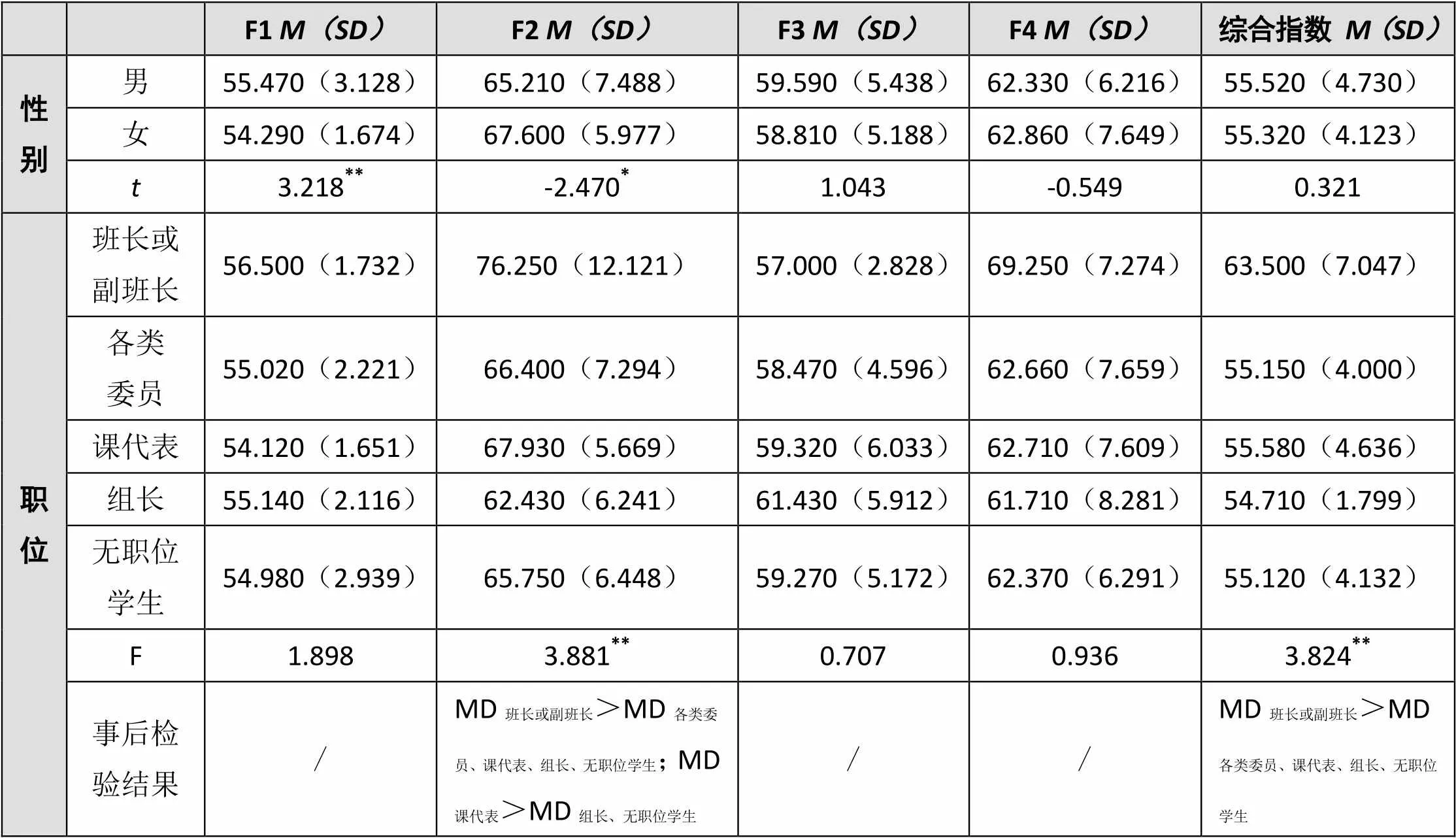

②生—師滿意度的性別、職位差異分析:本研究對不同性別、不同職位的學生進行了獨立樣本t檢驗和方差分析,所得結果如表3所示。由表3可知,不同性別的學生在綜合指數上得分相近,不存在顯著差異(P>0.05),這可能是由于師生增加了線上互動,致使性別不同帶來的影響逐步減少;但是,不同性別的學生在F1和F2上存在顯著差異(P<0.05),且F1中男生的得分顯著高于女生、而F2中女生的得分顯著高于男生,這可能與中學階段男、女生的生理和心理特點不同有關。此外,不同職位的學生在綜合指數和F2因子上存在顯著差異(P<0.05),班長或副班長的得分顯著高于其他職位學生的得分,且在綜合指數上課代表的得分也顯著高于組長和無職位學生的得分。究其原因,可能是因為不同職位的學生與教師的接觸程度各有不同,因而他們體驗到的生—師滿意度存在顯著差異,如班長或副班長與教師接觸較多、較深,其體驗到的生—師滿意度就高于其他職位的學生或無職位學生。

表3 生—師滿意度的性別、職位差異分析

注:*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001;F為單因素方差分析的檢驗值,下同。

2 問卷數據研究

(1)信度檢驗

目前,師生關系的主流研究方法是問卷調查法。但是,測量師生關系的問卷有很多,本研究根據研究內容和被試群體的特點,選擇了如前文所述的魏運華等編制的“師生關系滿意度量表”。該量表編制較為成熟,已被眾多學者多次使用,效度良好,故本研究不再進行效度的重復檢驗。但考慮到該量表的編制時間較早、應用對象不同,故本研究對該量表進行了信度檢驗。

如前文所述,該量表包含三個維度、共計24個題項,采用李克特五點量表法計分,故本研究采用克朗巴哈系數(Cronbach’s α)來檢驗該量表三個維度的內部一致性信度和總信度,結果如下:支持、關心和鼓勵維度的Cronbach’s α值=0.883,而參與維度的Cronbach’s α值=0.794;僅期望維度的Cronbach’s α值稍低(為0.575),但考慮到此維度的題項數僅有6個,故本研究將此維度上的Cronbach’s α值視為可接受范圍。此外,該量表總信度的Cronbach’s α值=0.913,均高于三個維度的Cronbach’s α值。綜上所述,該量表的信度檢驗良好,適合本次研究使用。

(2)師生關系滿意度分析

①師生關系滿意度總體特征分析:本研究通過SPSS 22.0軟件,對精確匹配的209個數據進行了描述性統計分析,所得結果如表4所示。表4結果顯示,師生關系滿意度的總得分(M±SD)為90.250±10.639,極大值為119,極小值為55,維度均值為3.760;三個維度的得分均值處于23.560~34.070之間,且支持、關心和鼓勵維度的得分均值>參與維度的得分均值>期望維度的得分均值,各維度均值也都高于五點量表法計分的平均水平3。綜上所述,問卷測量的師生關系滿意度及其三個維度均處于中等偏上水平。

表4 師生關系滿意度的總體特征(N=209)

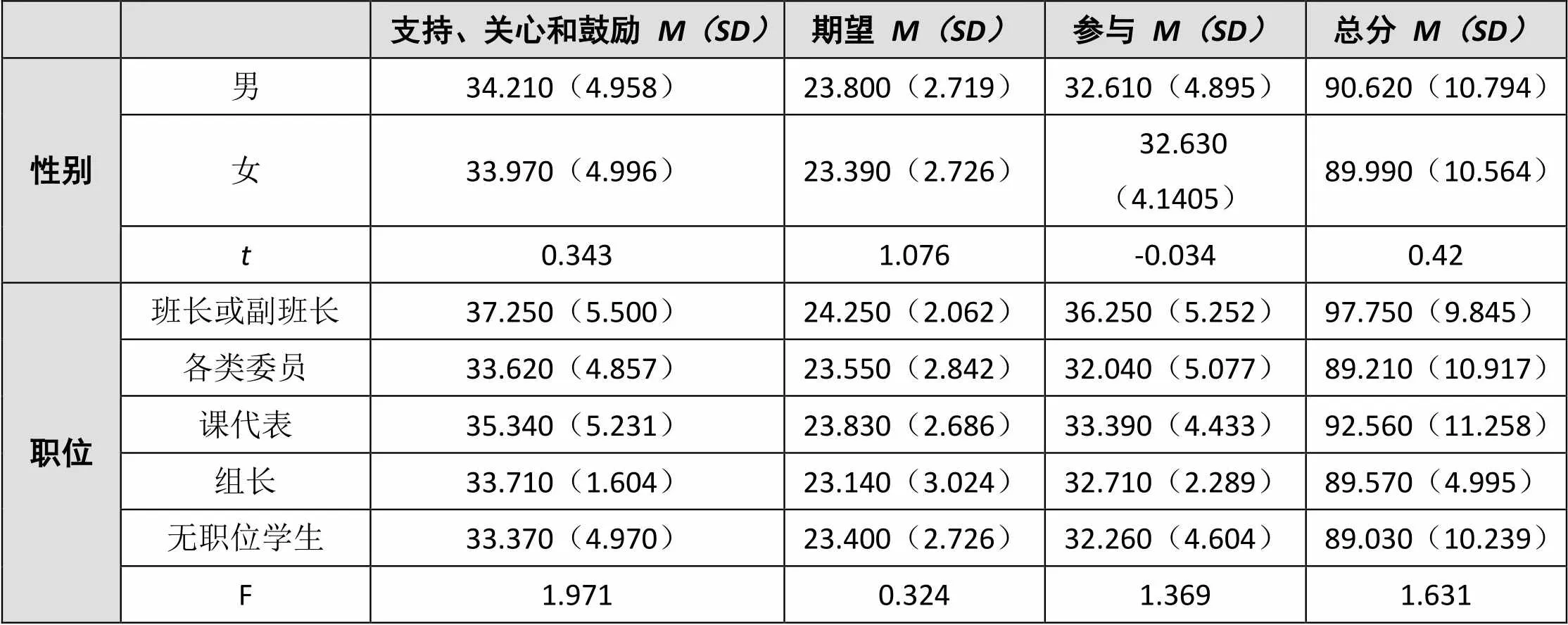

②師生關系滿意度的性別、職位差異分析:本研究對不同性別、不同職位的學生進行了獨立樣本t檢驗和方差分析,所得結果如表5所示。表5數據顯示,學生性別的不同會影響師生關系的建立和發展,男生的師生關系各項得分稍高于女生,但并不存在顯著差異(P>0.05);而在班級擔任不同職位的學生中,班長或副班長的得分普遍高于其他職位的學生或無職位學生的得分,但相互差異也并不顯著(P>0.05)。

表5 師生關系滿意度的性別、職位差異分析

3 相關研究

上述行為數據研究和問卷數據研究的結果表明:生—師滿意度和師生關系滿意度的總體特征均處于中等或中等偏上狀態,兩者均不存在顯著的性別差異,但生—師滿意度存在顯著的職位差異,而師生關系滿意度不存在顯著的職位差異。為進一步了解兩類數據源的師生關系滿意度是否相關及其具體關系如何,本研究從性別、職位、生—師滿意度、師生關系滿意度四個方面展開了相關分析,所得結果如表6所示。

表6 兩類數據源的師生關系滿意度相關分析

表6顯示,研究調查的人口學變量如性別、職位等與生—師滿意度和師生關系滿意度均呈負相關關系,但相關系數極低且并不顯著(P>0.05);而生—師滿意度和師生關系滿意度呈顯著的正相關關系(相關系數r=0.390>0.3)。這一結果說明,行為數據研究得到的生—師滿意度確實與問卷數據研究得到的師生關系滿意度存在顯著的弱相關關系。

三 研究結論

1 行為數據和問卷數據通過不同角度都可測量并反映師生關系的滿意度

在智能教育背景下,師生借助信息化手段可以產生多種互動行為數據。本研究以寧波二中為例進行的行為數據研究表明:基于學生與教師在線上互動的行為數據,可以構建生—師滿意度行為指標測量體系;此體系測量并反映的生—師滿意度整體處于中等水平,且不存在顯著的性別差異,但存在顯著的職位差異。

本研究選擇了魏運華等編制的“師生關系滿意度量表”作為測量師生關系的問卷。該量表測量并反映的師生關系滿意度處于中等偏上水平,且不存在顯著的性別差異和職位差異。

2 兩類數據源的師生關系滿意度存在顯著的弱相關關系,可為融合研究提供基礎依據

本研究對兩類數據源的師生關系滿意度進行了相關分析,結果表明:生—師滿意度和師生關系滿意度存在顯著的弱相關關系。這就意味著,雖然行為數據和問卷數據測量的角度不同,但得到的結果卻顯示整體發展趨勢基本一致。因此,對師生關系滿意度的測量與評價可以從當前依賴問卷調查結果的單一反饋逐步發展為融合兩類數據源結果的同步反饋,并最終通過不斷補充行為數據、優化測量模型,實現依據行為數據的直觀反饋,由此使教育的評價過程更全面、更客觀、更實時。

四 后續改進

線上行為數據采用伴隨式采集方式,可實現實時、客觀的測量與記錄;而傳統問卷數據大多集中于主觀反饋,數據收集較為復雜。因此,智能教育背景下的教育測量與評價需要收集多維度數據,以大數據形式開展融合研究。本研究從兩類數據源角度展開對同一變量的研究,不僅有利于對變量本身的探索分析,而且能推動智能教育大數據融合研究的進一步深入。

當然,本研究也存在有待改進之處:①以寧波二中高二學生為例展開研究,樣本量較少,其研究結果僅作為深入智能教育應用研究的基礎成果,起重要的參考作用;后續研究應擴大樣本量、增加各類數據量,進一步探討行為數據與問卷數據的融合、互補效應。②生—師滿意度行為指標測量體系為初次構建,需在教學實踐中不斷予以完善;后續研究應不斷優化研究工具,補充、完善此體系,構建更全面、精準、科學的測量模型,從而為智能教育背景下的教育決策、教育評價等測量研究提供理論指導。

[1]李瓊,韋小滿,杜亮.公眾對北京市中小學教師的滿意度調查[J].教師教育研究,2010,(4):47-52.

[2]DavisH A, Lease A M. Perceived organizational structure for teacher liking: The role of peers’ perceptions of teacher liking in teacher-student relationship quality, motivation, and achievement[J]. Social Psychology of Education, 2007,(4):403-427.

[3]魏運華.學校因素對少年兒童自尊發展影響的研究[J].心理發展與教育,1998,(2):12-16.

[4]曲崴.初中生師生關系、學業自我效能感與學業適應的關系[D].長春:東北師范大學,2010:23.

[5]劉毅.民族貧困地區初中生師生關系與心理健康的相關性分析[J].衛生軟科學,2014,(1):53-57.

[6]蘇令銀.論人工智能時代的師生關系[J].開放教育研究,2018,(2):23-30.

[7]任友群.人工智能何以驅動教育變革[J].教育家,2017,(44):12-13.

[8]辛督強,韓國秀.因子分析法在科技期刊綜合評價中的應用[J].數理統計與管理,2014,(1):116-121.

[9]任雪松,于秀林.多元統計分析(第2版)[M].北京:中國統計出版社,2011:158-162.

Study on the Satisfaction of Teacher-student Realationship in Two Types of Data Sources ——Taking Ningbo No. 2 Middle School for Example

DONG Jing-jing1SHAN Lai-jun2HE Sheng1TAO Liang-yi1[Corresponding Author]

In order to study the satisfaction of teacher-student relationship in different types of data sources, this paper took Ningbo No. 2 Middle School as an example and carried out comparative study of behavior data and questionnaire data under the context of intelligent education. In this paper, the behavior data mainly derived from the information platform of intelligent classroom, and the questionnaire data mainly came from “The Satisfaction Scale of Teacher-student Relationship”.On this basis, this paper performed a three-step research program of “behavioral data research-questionnaire data research-related research”. The results indicated that the behavior data of whole process could reflect the student-teacher satisfaction by constructing an index measurement system, and the student-teacher satisfaction reflected by behavioral data showed significantly weak correlation with the satisfaction of teacher-student relationship measured by questionnaire data. The present research was a preliminary discussion on the big data fusion of intelligence education, which could provide reference for the measurement research of educational decision-making and educational evaluation under the context of intelligent education in the future.

satisfaction of teacher-student relationship; student-teacher satisfaction; behavior data; questionnaire data

G40-057

A

1009—8097(2018)09—0005—07

10.3969/j.issn.1009-8097.2018.09.001

本文為教育部“互聯網+中小學教學管理創新”子課題“教育管理與改革專項經費”(項目編號:教材司預函[2016]17號)的階段性研究成果之一。

董晶晶,初級研究員,碩士,研究方向為教育心理測量,郵箱為jjdong2@iflytek.com。

2018年6月26日

編輯:小米