法律經濟學視角下的“限塑令”實施效果分析

周輝

摘要:本文以“限塑令”為研究對象,借助問卷調查、成本-收益分析等方法對該項政令近幾年的執行效果進行研究,并對政策的實際執行效果進行了梳理,由此發現“限塑令”在施行過程中舉步維艱,執行效果早已背離預期目標。針對該問題,本文結合實際情況給出實施建議,如提高塑料袋價格和針對農貿市場中的攤販加大監督執法力度等。另外,在解決該問題時不僅要做到實際操作上須有一定的技術可行性,還要重視成本—效益的方法的運用,以及相關宣傳監督機制的建立。

關鍵詞:公共政策;“限塑令”;成本收益分析

中圖分類號:D922.68;F224 文獻識別碼:A 文章編號:1001-828X(2018)012-0321-03

一、導論

(一)選題背景

在日常生活中,人們似乎已經形成了購物使用塑料袋的思維定式,但塑料袋為大家提供便利的同時,由于濫用以及回收率低等問題,造成了嚴重的資源浪費和“白色污染”,這是人們不曾想到的。針對該問題,國務院出臺了“限塑令”。從此,限塑這一舉措上升到了國家層面。但非常遺憾的是,這一政策并沒有得到嚴格的執行和監督。雖然規定了塑料袋實行有償使用制度,但在大多數消費者看來,相較于其帶來的方便,單個塑料袋幾毛錢的成本幾乎可以忽略不計。另據調查表明,全世界每年塑料總銷量4億噸,而僅中國就占了6000萬噸以上。在不少超市和零售商店,每年光是銷售塑料袋一項就能賺上數萬元,“限塑令”已經變相成為了“賣塑令”。“限塑令”非但令行不止,反而卻讓賣塑料袋的賺得盆滿缽滿,這樣的尷尬值得我們反思。

(二)研究意義

本文以“限塑令”為主要研究對象,通過借鑒西方國家相關政策評估理論成果與制度建設的實踐,結合我國相關評估體系,運用法律經濟學中的成本收益等理論,確定針對該項政策評估的具體標準和實施方案并展開效果評估,以便于對其后續可實施部分提供相關政策建議。作為體現政府解決本色污染問題的公共政策,“限塑令”出臺之初的確令人欣喜,但從目前的實際情況來看,實施效果十分有限,甚至還引發了新的問題。因此,本文嘗試利用經濟學的研究方法,從法律經濟學視角分析“限塑令”政策的真實的實施效果,分別從消費者角度、塑料袋生產企業角度和商品零售場所等對“限塑令”進行研究分析,并對“限塑令”實施效果不佳的緣由進行更深入的研究,從而給出有針對性的實施建議,這對該項公共政策的完善和環境保護問題具有重要的現實意義。

二、政策實際執行效果梳理

上文已經提到過,“限塑令”實際執行效果非常不好,目前幾乎名存實亡。下面分別從消費者、塑料袋生產企業和商品零售場所三個主體進行分析。

(一)消費者角度

多年來,中國消費者已經完全習慣了塑料袋免費這件事,因此塑料袋有償使用這一規定執行起來顯然具有不小的困難,因為民眾思維的改變不是一朝一夕能夠完成的,也不是簡單的一項政令就能說改變就改變的。因此,這里就涉及到一個問題,即中國消費者對于塑料購物袋的依賴性到底有多高。根據有關媒體曾經做過的一項網絡民意調查顯示,在超過三萬名的被訪問者中,有接近六層的人反對塑料袋有償提供的規定,原因是這樣會使得自己的消費成本增加,并且影響消費體驗。由此我們知道,民眾從內心里抵制“限塑令”的施行,它失去了最基本的民心。另外,目前市面上塑料購物袋的替代品主要有布袋、紙袋、菜籃子等等,但它們的方便程度完全無法與塑料購物袋相比。而購物袋不免費這一舉措就是想通過價格杠桿讓消費者減少塑料購物袋的使用量,但是其替代品的使用體驗實在不敢恭維,所以大部分消費者還是會選擇使用塑料購物袋,“限塑”的目的絲毫沒有達到。

(二)塑料袋生產企業角度

“限塑令”實行初期,對于塑料袋生產企業確實產生了巨大的沖擊。這其中,除了極少數生產企業憑借規模優勢和生產水平成功轉型升級外,剩下的相當一部分小微生產商不得不被迫停產、轉產。由于我國塑料袋生產企業大部分都處于較偏遠的郊區,再加上缺乏一些必要的過渡性政策措施,“限塑令”的實施讓塑料袋生產企業普遍面臨高額的轉產、破產成本,多數工人也面臨失業。而在政策執行一段時間后,“限塑”的熱度較之前有所減退,于是多數停產的企業出于自身利益的考慮和法不責眾的心理,又開始偷偷地選擇生產地點,繼續重操舊業。而國際食品包裝協會的實際調查數據也恰恰佐證了上述觀點,根據調查數據顯示,在“限塑令”實施初期,全國大約有三分之一的塑料袋生產企業停止了生產超薄以及不合格的塑料袋生產,這說明政策的效果在最初是十分明顯的。但是過了一段時間后,社會對于“限塑”關注度開始降低,這使得最初停產的企業產生了僥幸心理,前后大約有八成以上的企業都紛紛加入到復產的隊伍中,導致了超薄塑料袋產量又回到了“限塑令”未實施時的水平。

(三)商品零售場所角度

本文選擇的是具有較大規模的連鎖購物超市以及農貿市場這一具有代表性的零散型市場。

我們先討論大型超市等正規零售市場。對于“限塑令”的實施,這些超市和大型賣場紛紛給予了積極的回應,同時也表示堅決執行“限塑令”的相關規定。事實上,這些大型超市的經營者們從其自身的運營成本和銷售利益的角度考慮,一直在試圖向消費者有償提供塑料購物袋,但是出于對自身市場份額減少的擔憂,誰也沒敢帶頭對塑料購物袋收費。而“限塑令”的實施,可以說給這些超市經營者們帶來了福音,因為塑料袋有償使用制度給他們提供了強大的政策支持,變得名正言順了。同時他們還可以自己為塑料袋制定價格,這也使得“限塑令”在這些大型超市和賣場得到強有力的執行。

我們再來看看農貿市場的情況。在2017年下半年,筆者曾對自己住所附近的幾家農貿市場以及流動水果攤位進行了實地調查,走訪了一些經營者和購物者,得到的結果是,這幾家農貿市場、水果攤位等全部都在無償提供“限塑令”明令禁止的超薄塑料袋,而相關執法部門也很少對他們這種行為進行處罰。從這一點上可以看出,在農貿市場及流動攤位,“限塑令”目前處于無人執行、無人監管的狀態,幾乎形同虛設,處境十分尷尬。

三、“限塑令”政策執行效果不佳的原因

(一)忽視成本-收益分析

成本-收益分析,原本是經濟學中常用的分析方法,我們現在將它運用到政策評估中。在政策制定前,我們可以對其實施后可獲得的收益和將要付出的成本進行估算,以便于制定出最有效的執行方案。而“限塑令”在制定過程中則缺少了(或者說是輕視了)這一重要的步驟。它不但盲目地低估了轉變社會大眾日常思維的成本,以至于使得政策在操作層面遭遇嚴重困難,陷入尷尬的局面,而且它的思想層次還停留在老舊的行政管制階段,缺少了其他治理方法的運用,這無疑會給執行者帶來“尋租”的機會。

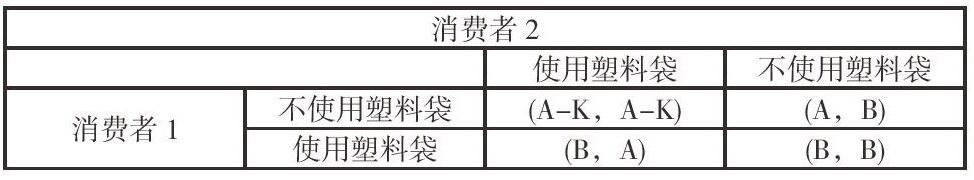

下面我們簡單運用博弈論的方法來分析下“限塑令”對于消費者的影響。假設市場上有N個消費者,我們構建一個帶有懲罰機制的一次N人囚徒博弈模型。從生態環境角度來看,由于大自然具有一定的自我修復功能,所以模型假設當N個消費者的塑料袋消耗總量小于等于M時不會對環境造成污染,則能夠認為,當所有消費者都不使用塑料袋時,他們都能得到水平為B的效用;而一旦其中有人選擇使用塑料袋,其數量又小于等于M時,由假設前提可知剩下的人得到的效用保持不變,但這些選擇使用塑料袋的消費者由于購物的方便獲得了較高的效用A;一旦使用的人數大于M后,環境自身無法及時修復,造成污染,由此其他人的效用水平就會降低為D。此時,我們可以選擇對使用塑料袋的消費者做出一定的處罰,如懲罰k(k>A-B),k為懲罰力度。為了簡化分析過程,假設N=2,M=1。則有如下的支付矩陣:

我們假設消費者1選擇使用塑料袋的概率是P,然后令消費者2在選擇使用與不使用塑料袋時的收益期望值相等,即P(A-k)+(1-P)A=B,解得P=(A-B)/k。由模型的對稱性可知,消費者1的情況同消費者2一致,不再贅述。所以我們可以得到結論,消費者會有P=(A-B)/k的概率選擇使用塑料袋。所以當懲罰力度K越大時,費者選擇使用塑料袋的概率就會越小。

(二)政策執行主體的缺陷

通過這些年的執行情況來看,“限塑令”執行主體也同樣存在缺陷,這是我們不應該回避的,它也是該項政策執行效果不如預期的原因之一。

從全局來看,由于環保問題涉及面廣、影響因素多,因此我們也不難理解在解決該類問題時勢必要牽涉不同的主管部門,只有在各部門權限允許的前提下充分溝通、協同配合,才能使得環境污染問題得到根本性的解決。所以問題就隨之而來了。具體到“限塑令”的執行上,即使國務院下發的《通知》中已經明確說明,“限塑”工作由各地人民政府作為實施主體,監督工作則由工商、質檢等部門負責。但是,由于“限塑令”執行過程中涉及對塑料袋生產商的監管、各大零售場所的監督,以及廢棄塑料袋的回收利用等許多問題,勢必需要各部門的共同配合,而相關政策中又沒有具體執行的分工細則,造成了在實際操作時出現諸如各部門互相推諉、管理缺位的現象。另外,政策的執行也需要財政的支持,而當“限塑令”的執行影響到政府支出進而影響經濟發展狀況時,政府一般都會優先發展經濟,將環境治理工作暫緩。這也對“限塑令”的實施造成了不好的影響。

(三)“限塑令”政策本身的固有缺陷

一般來說,對最終的執行效果影響最大的其實是政策本身的合理性和科學性。“限塑令”制定的初衷是為了減少白色污染源,保護生態環境,同時也有宣傳普及環保知識的作用,所以出臺時廣受好評。但是目前來看該政策已經名存實亡了。這與其自身存在的缺陷有很大關系。例如,政策本身缺乏科學性和民主性。首先是科學性。我們從《通知》中的相關規定可以看出,它僅僅是將有關部門在執行中應該履行的義務做出了簡單的說明,而對于這些部門如何進行有效的配合卻沒有提到,這就導致了各部門在執行過程中的職權分工不明,使得政策缺乏一定的科學性。另外,“限塑令”中規定了塑料袋實行有償使用的制度,這讓原本由零售商承擔的成本和責任全部轉移到了消費者身上,塑料袋廠商和零售商卻因為“賣塑”的合法性獲得了更多的收益,這使得政策的公平性和科學性受到嚴重質疑。其次是民主性。從政策屬性上來說,公共政策應當盡可能地考慮社會整體收益,在充分征求社會大眾的意見和建議后再開始相應的政策制定。然而,政府僅僅用了幾天時間來向社會公開征求意見的情況,然后“限塑”政策就倉促地出臺了,缺少一定的民主性。事實也證明了,單純的運用行政手段制定政策往往會使得實施效果差強人意。

四、改善“限塑令”實施效果的建議

如今的“限塑令”并沒有達到預期效果,甚至已經成了擺設,陷入尷尬境地。為了更好地發揮“限塑令”的效果,根據上文的分析,我們提出了一些有針對性的實施建議,以求改善其實施效果。

(一)提高塑料袋價格以增加對消費者的約束力

“限塑令”政策的有效執行,不能僅僅依靠政策的執行者,更需要廣大的消費者改變他們的日常習慣,即在購物時減少塑料袋的使用量,甚至做到不再使用塑料袋。為此,我們需要進一步提高塑料袋價格,即運用經濟杠桿原理來迫使民眾改變其消費習慣,即提高塑料袋的價格,相當于提高了懲罰力度K,減少了使用塑料袋的消費者的期望收益。為此筆者做了實地調查,根據調查統計結果可知,目前塑料袋的價格普遍介于1毛錢至三毛錢之間,而大多數人選擇放棄購買的價格區間則普遍位于5毛錢以上。因此,提高塑料袋的價格對于民眾減少使用塑料袋是有效果的。另外,為了避免出現“限塑”變“賣塑”的尷尬現象,我們還需要對出售塑料袋所得的款項用途做出規定。政府可以明確規定將這部分收入用于環境保護、塑料回收利用等事項。畢竟人們的生活習慣不是通過一朝一夕就可以輕易改變的,在人們還沒有養成環保習慣的情況下,價格也許是最有效的調節器。此外,我們還需要對民眾的環保意識進行宣傳教育和知識的普及,潛移默化的改變其生活習慣,這部分的作用也不可小視。

(二)優化“限塑令”政策執行主體

顯而易見的是,只有相關部門真正的了解自己作為政策執行主體所應承擔的責任,并且主動、高效履行的情況下,政策實施效果才可能達到預期水平。具體到“限塑令”,由于其牽涉到多個部門主體,尤其需要劃分好責任歸屬問題,這一樣才能杜絕諸如缺位越位、各部門之間互相推諉等問題的發生。地方政府要充分利用領導職能,促使各職能部門之間相互配合,各司其職。另外,還需要加強執行者的專業水平訓練,這對于增強執行效果和提高執行效率有很大的幫助,同時也能讓他們在遇到突發性問題時沉著果斷的處理。例如,由于塑料袋厚度檢測工作具有一定的技術含量,因此就有必要聘請具有專業資質的機構或個人對實際從事質檢工作的人員進行技術培訓和指導。只有這樣,基層執行者的專業性才能得到提高,才能保證政策在做末端的有效執行。

(三)進一步完善“限塑令”政策

出臺“限塑令”的政策目標是為了應對白色污染問題,即減少白色污染的源頭,其制定的用意十分明確。然而,在具體的實施方案上,其確實存在一定的局限性,以至于真正實施起來效果大打折扣。由此,我們可以吸取教訓,即在制定政策時需要重點關注具體規定的細致性,避免出現空洞寬泛的規定。例如,由于農貿市場內從事銷售的大部分都是流動的小商販,出攤時間和地點一般無法準確掌握,因此執法者無法對他們給予統一形式的處罰,需要對這一類流動商販進行必要的重點監管,增加執法次數。

除此之外,我們還需要對環保產品加大研發力度。例如,可以努力研究開發既環保又方便的購物袋,以替代塑料購物袋的市場角色,這樣才能從根本上動搖其在消費者心目中的地位,使得消費者心甘情愿的拒絕使用塑料袋。還有,通過研發塑料的降解技術,提高廢棄塑料的回收利用率也是解決白色污染的重要方式之一,畢竟“限塑”不是目的,它只是治理白色污染手段。