踝關節外側副韌帶損傷的診斷與治療

天津市武清區中醫醫院(301700)賈立環

踝關節外側副韌帶損傷是所有運動損傷中發病率最高的,在運動人群中,踝關節外側副韌帶損傷發病率更是高達20%~30%[1]。韌帶損傷后應及時到醫院就診,以免延誤治療而留下疼痛、酸脹、關節炎及習慣性扭傷等慢性并發癥。本研究對2011年1月~2016年1月于我院就診的170例踝關節外側副韌帶損傷患者的診斷和治療進行回顧性分析,現報告如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 本研究納入的170例患者均為單側踝關節外側副韌帶損傷。其中男性126例,女性44例;發病年齡18~61歲,平均(33±7.9)歲;I度(韌帶輕微損傷)50例,II度(韌帶不完全性損傷)62例,III度(韌帶完全性撕裂)58例;急性踝關節外側副韌帶損傷133例,陳舊性損傷37例。踝關節外側副韌帶損傷原因:運動損傷80例,正常行走時扭傷42例,車禍外33傷例,高處墜落傷15例。

1.2 方法 對170例踝關節外側副韌帶損傷的患者資料進行歸納,包括臨床表現、診斷方法及診療方式。診斷方法:①體檢:前抽屜試驗方法、距骨傾斜實驗方法,對足、踝、小腿進行全面且細致檢查。②X線檢查:踝關節損傷時,常規拍正、側位片。③MRI檢查:MRI是一種非侵襲性的檢查手段,對踝關節外側副韌帶損傷的診斷敏感性和準確性均較高,越來越多被應用于軟組織損傷的診斷。還具有發現不易被發現的小骨折、距下關節損害、腓骨肌腱損傷以及關節軟骨損傷等優點。治療方式:在詳細了解病史、外傷史詢問和全面檢查后,有81例行帶線錨釘固定修復術。手術采用硬膜外麻醉,采用外碟部弧形切口,清除血腫,切除失活韌帶,將帶線錨釘深埋在腓骨遠端,固定并縫合切口。術后早期制動,6周后循序漸進地進行康復鍛煉。另有89例患者采用保守治療,輕度受損采用繃帶纏繞,并輔以中藥口服消腫止痛。中重度損傷者,傷后初期采用冰敷,消除腫脹,視情況給予石膏托固定,6周后進行康復鍛煉。

1.3 評價指標 采用Ottawa踝關節韌帶損傷分級對損傷程度進行劃分,Ⅰ度:輕度韌帶拉傷或撕裂;Ⅱ度:韌帶部分撕裂或斷裂;Ⅲ度:受損韌帶完全斷裂。比較采用手術治療和保守療法的患者隨訪8個月時的康復情況。用Good踝關節外側副韌帶損傷療效評價標準進行療效評估,Ⅰ級:踝關節正常活動無受限,可以進行負重體育活動,無疼痛;Ⅱ級:僅在劇烈運動后才會偶爾疼痛,沒有不適不穩或憂慮的感受;Ⅲ級:有少許不穩感,尤其是在粗糙不平整的路面上行走時,會感到憂慮;Ⅳ級:經常性的在正常活動時感到不穩,并伴有不時發作性的疼痛、關節腫脹。

1.4 統計學方法 采用SPSS19.0軟件進行統計分析,計數資料由(±s)表示,采用卡方檢驗來比較踝關節外側副韌帶損傷手術治療和保守治療的療效。P<0.05為差異有顯著性意義。

2 結果

2.1 不同治療組踝關節外側副韌帶損傷狀況 手術治療組(81)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度分別有44(54.32%)、20(24.69%)、17(20.99%)人;保守治療組(89)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度分別有49(55.05%)、16(17.98%)、24(26.97%)人。不同治療組在踝關節外側副韌帶損傷的嚴重程度上無統計學差異(P>0.05),具有可比性。

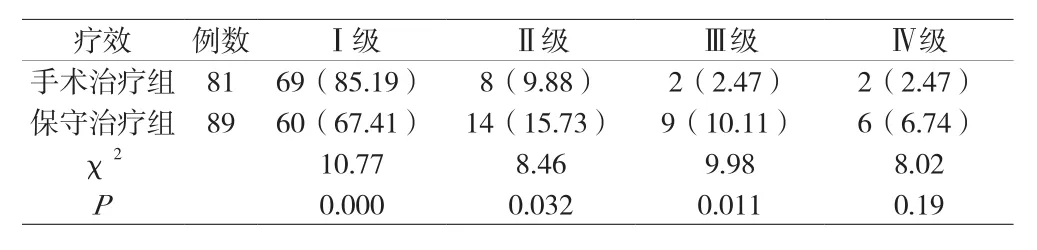

2.2 不同治療組治療踝關節外側副韌帶損傷的療效總結及比較 術后隨訪8個月時兩組患者的療效,發現手術治療組的療效優于保守治療組,差異具有統計學意義(P<0.05),詳見附表。

附表 手術治療與保守治療組治療踝關節外側副韌帶損傷的療效(n/%)

3 討論

對踝關節外側副韌帶損傷的每一位患者進行視診、觸診,并行前抽屜試驗及距骨傾斜試驗以輔助診斷。X線一般作為診斷本病的首選檢查方法,此檢查經濟、簡便,醫生可通過判斷X線片距骨傾斜程度,來判斷損傷程度越嚴重[2]。MRI作為診斷踝關節外側副韌帶損傷的檢查方法準確率可達90%,但是由于費用問題,不作為常規檢查方法。醫生應做到通過一系列的檢查盡早為患者確診,為后續的治療爭取時間。踝關節外側副韌帶損傷的手術治療由于其創傷大、費用高等特點不易被患者所接受。帶線錨釘固定修復術能夠修復損傷的韌帶,恢復韌帶的生理功能且操作簡單、損傷較小、療效確切。對于韌帶完全斷裂的患者,手術治療療效要明顯優于保守治療,應作為首選治療方法。