調強放射治療與鉑類化療聯合治療鼻咽癌淋巴結轉移的預后及短期生存率觀察

河南省項城市中醫院(466200)周學文

鼻咽癌在耳鼻喉科惡性腫瘤疾病中屬于常見病,本研究通過給予鼻咽癌淋巴結轉移患者不同的治療措施,探討調強放射治療與鉑類化療治療鼻咽癌淋巴結轉移的臨床療效。具體研究內容,現報道如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料 選取2012年1月~2017年1月本院接收的80例鼻咽癌淋巴結轉移患者為觀察對象,隨機將其分為A、B組,每組40例。A組男24例,女16例;年齡37~74歲,平均(58.6±6.4)歲;B組男22例,女18例;年齡39~75歲,平均(59.1±6.3)歲。研究對象均確診為鼻咽癌淋巴轉移。

1.2 方法 A組采用常規的鉑類化療治療,采用135mg/m2紫杉醇靜脈滴注3h,d1;20mg/m2順鉑進行靜脈滴注,d1~5;3周1療程,連續治療2個療程。B組采用鉑類化療結合調強放射治療,鉑類化療方式同A組,調強適形放療的6MVX線設定劑量為66Gy,放療30次,治療時間為6周。危險器官處劑量設定為:晶體<3Gy;腮腺:5~25Gy;脊髓:10~15Gy;腦干:20~25Gy。

1.3 觀察指標及療效評定 觀察、記錄兩組患者治療總有效率、治療3個月的淋巴結轉移灶完全消退率、生存率及不良反應發生率。療效評定標準:進展(PD):腫瘤病灶體積增大>25%,或有新的病灶出現;穩定:(SD):腫瘤病灶體積縮小25%~50%,無新病灶出現時間持續1個月以上;部分緩解(PR):腫瘤病灶體積縮小>50%,無新病灶出現時間超過1個月;完全緩解(CR):腫瘤病灶完全消失,且消失時間持續1個月以上。總有效率=(CR+PR)/總例數×100%

1.4 統計學分析 采用SPSS22.0處理數據,計數及計量數據用(n,%)和(±s)表示,組間對比差異用x2和t檢驗,P<0.05為對比差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組的治療總有效率比較 B組的治療總有效率97.5%(39/40)明顯高于A組85.0%(34/40),組間對比差異有統計學意義(P<0.05)。

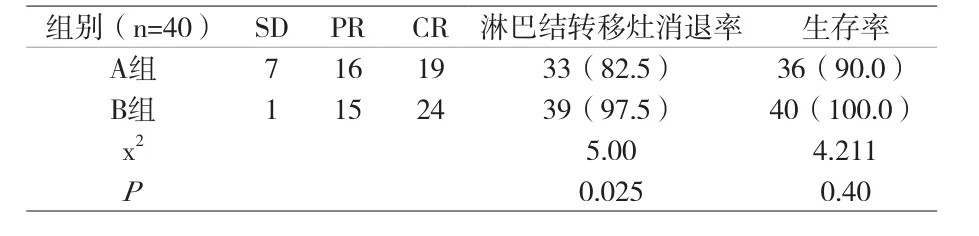

2.2 兩組治療后3個月的淋巴結轉移灶消退率及生存率比較 B組患者治療后3個月的淋巴結轉移灶消退率及生存率明顯高于A組,組間比較差異明顯,有統計學意義(P<0.05),如附表。

2.3 兩組患者的不良反應比較 A組惡心、嘔吐3例,口腔炎2例、脊髓抑制1例,B組僅1例惡心、嘔吐,B組的不良反應發生率明顯低于A組,組內對比差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

相關臨床研究表明,鉑類誘導化療能改善鼻咽癌晚期患者的局部緩解狀況,且同步放化療能增強放射干預的敏感性,降低病灶遠處轉移的幾率,提高腫瘤局部控制率和患者的生存率[1]。因此,給予鼻咽癌淋巴結轉移患者調強放射治療與鉑類化療,對于改善患者的預后和生存質量有積極的影響意義。本次研究以鼻咽癌淋巴結轉移患者為觀察對象,給予患者不同的治療,結果顯示B組的治療總有效率、治療后3個月淋巴結轉移灶消退率及生存率明顯高于A組,但其不良反應發生率則明顯低于A組,表明鼻咽癌淋巴結轉移患者采用調強放射治療與鉑類化療聯合治療的療效比單獨采用鉑類化療的效果顯著,且能有效消除患者的淋巴結轉移灶,減輕患者的不良反應。調強放射治療不僅照射劑量大,劑量分布和靶區定位更準確,且能保護正常組織,提高腫瘤局部控制率,在一定程度上預防化療后引發的放射性黏膜炎和口干等不良反應[2]。

附表 兩組患者治療后3個月的淋巴結轉移灶消退率及生存率對比(n,%)

綜上所述,鼻咽癌淋巴結轉移患者采用調強放射治療結合鉑類化療治療,能提高患者短期內的淋巴結病灶消退率和生存率,改善其預后,適合在臨床上推廣。